Солнечная энергетика стала ключевым элементом глобального энергетического перехода: за последние десять лет её суммарная установленная мощность выросла с 40 ГВт до более чем 1 200 ГВт. Это обусловлено снижением стоимости фотоэлектрических модулей на 89% с 2010 года, повышением их эффективности и развитием технологий хранения энергии.

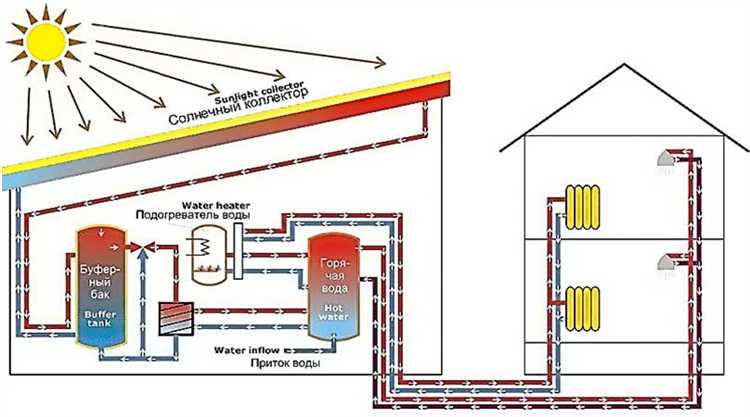

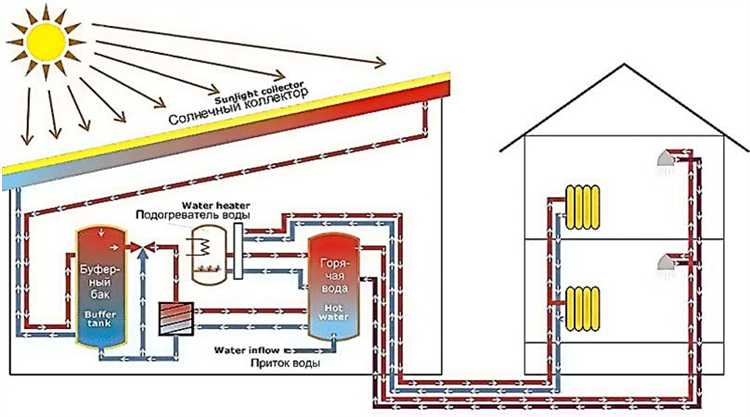

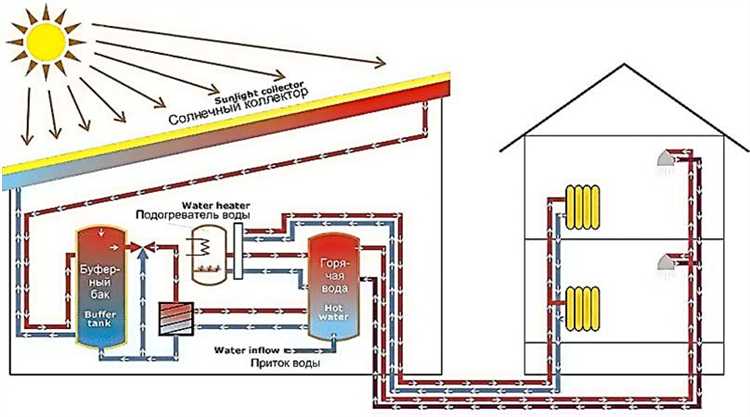

Существует два основных типа солнечной генерации: фотоэлектрические (PV) и термальные (CSP) системы. Фотоэлектрические установки используются для децентрализованного и централизованного энергоснабжения – от домашних солнечных панелей до крупных солнечных ферм мощностью свыше 500 МВт. Концентрирующая солнечная энергетика применяется в промышленных масштабах, обеспечивая выработку электроэнергии с возможностью аккумулирования тепла для ночной генерации.

Наиболее перспективными направлениями считаются интеграция PV-систем в городскую инфраструктуру (BIPV), использование двухсторонних модулей и трекеров, а также развитие агрофотовольтаики – размещения панелей над сельхозугодьями. Для повышения эффективности CSP-технологий применяются соли с высокой теплоемкостью и вакуумные трубки с отражателями.

Регионы с высоким уровнем инсоляции, такие как Ближний Восток, Северная Африка, Индия и юг США, инвестируют в гибридные солнечно-ветровые комплексы и развитие сетевой инфраструктуры. Рекомендуется учитывать не только климатические параметры, но и стоимость хранения энергии, доступность земель и сетевую совместимость – критические факторы при планировании проектов.

Технологии фотоэлектрических панелей: кристаллический кремний против тонкоплёночных решений

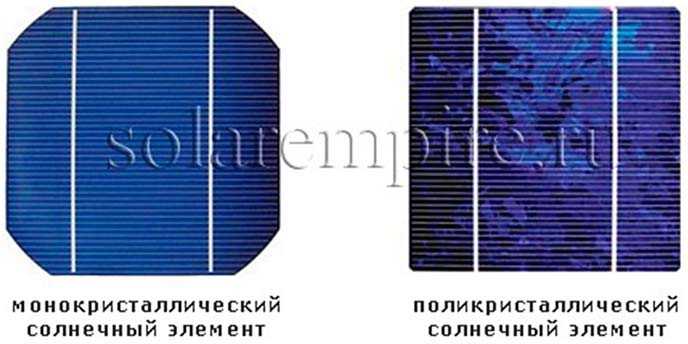

Современные фотоэлектрические технологии делятся на два основных направления: панели на основе кристаллического кремния (монокристаллические и поликристаллические) и тонкоплёночные решения (CdTe, CIGS, аморфный кремний). Каждый тип имеет свои технологические особенности, эффективность, себестоимость и область применения.

- Монокристаллический кремний – КПД от 19 до 23%. Производится методом Чохральского. Обеспечивает высокую выходную мощность с м² (до 200 Вт/м²), что критично при ограниченной площади установки.

- Поликристаллический кремний – КПД 15–18%. Дешевле в производстве, но уступает в эффективности. Подвержен деградации при высоких температурах, снижение производительности может достигать 15% при 40 °C.

- Тонкоплёночные CdTe – КПД до 18%. Высокая эффективность при диффузном свете и температурной устойчивости. Преимущественно используются в промышленных установках, требуют больше площади для сопоставимой мощности.

- CIGS-панели – КПД 13–17%. Гибкость и лёгкость делают их подходящими для интеграции в фасады и транспорт. Технология сложна в серийном производстве, ограниченная доступность сырья (индий, галлий).

- Аморфный кремний (a-Si) – КПД 6–9%. Низкая стоимость и устойчивость к затенению. Подходят для маломощных и мобильных решений. Существенная деградация КПД в первые месяцы эксплуатации.

Для домашних установок с ограниченной площадью и высокими требованиями к надежности рекомендуется монокристаллический кремний. В проектах с приоритетом пониженной себестоимости целесообразно использовать поликристаллические или CdTe-панели. Интеграция в архитектуру и транспорт оправдывает применение CIGS и гибких тонкоплёночных технологий, несмотря на более высокую цену за ватт.

При выборе технологии необходимо учитывать климатические условия, ориентацию и затенение поверхности, доступный бюджет и срок окупаемости. При температуре выше 25 °C кремниевые панели теряют до 0,45% мощности на каждый дополнительный градус, тогда как тонкоплёночные теряют вдвое меньше, что делает их предпочтительными в жарких регионах.

Развитие солнечных тепловых электростанций: от параболоидных зеркал до башенных систем

Солнечные тепловые электростанции (С-ТЭС) развиваются по нескольким технологическим направлениям. Одним из первых стала система с параболоидными отражателями (parabolic dish), где солнечное излучение фокусируется на приемнике, размещённом в фокусе зеркала. КПД таких установок достигает 30–35% при температуре рабочей среды до 750 °C. Преимущество – автономность и высокая эффективность на малых мощностях. Недостаток – сложность слежения за Солнцем в двух осях и высокая стоимость обслуживания каждой установки.

Следующим этапом стали параболоцилиндрические концентраторы (parabolic trough). Это линейные зеркала, фокусирующие свет на трубчатом коллекторе, по которому циркулирует термостойкая жидкость. Станции этого типа достигли промышленного масштаба: в Калифорнии работают комплексы SEGS суммарной мощностью более 350 МВт. Температура теплоносителя – до 400 °C, КПД – до 25%. Главный недостаток – падение эффективности в условиях облачности и ограниченный температурный диапазон, который не позволяет использовать высокоэффективные паровые турбины.

Современный вектор развития – башенные С-ТЭС (solar power tower). Система из сотен гелиостатов отражает свет на центральный приёмник, расположенный на вершине башни. В качестве теплоносителя часто применяется расплавленная соль, способная аккумулировать тепло при температуре до 565 °C и выше. Это позволяет обеспечить ночную генерацию и повысить интеграцию в энергосистему. Пример – испанская станция Gemasolar мощностью 19,9 МВт, обеспечивающая стабильную выработку электроэнергии до 6 400 часов в год.

Для повышения эффективности башенных С-ТЭС рекомендуется:

- оптимизировать геометрию поля гелиостатов с учётом широты и климата;

- использовать селективные покрытия приёмников для снижения тепловых потерь;

- внедрять двухконтурные схемы с использованием супернагретого пара (до 600 °C);

- совмещать с фотогальваникой или аккумулирующими батареями для сглаживания пиковой нагрузки;

- развивать модульные башенные установки для снижения капитальных затрат на начальном этапе.

Переход от параболоидных систем к башенным связан не только с ростом КПД, но и с возможностью интеграции накопителей энергии. Это ключевой фактор в обеспечении стабильности энергоснабжения при высокой доле ВИЭ.

Гибридные системы: сочетание солнечной энергетики с ветряными и дизельными установками

Гибридные энергетические комплексы, объединяющие солнечные панели, ветрогенераторы и дизельные установки, позволяют компенсировать нестабильность выработки энергии и обеспечить надежное электроснабжение в автономных и изолированных регионах. Такие системы эффективны в районах с переменной солнечной и ветровой активностью, где необходимо стабильное электроснабжение без подключения к централизованной сети.

Солнечные панели работают эффективно в дневное время, особенно при высокой инсоляции. Ветрогенераторы компенсируют снижение генерации ночью и в пасмурные дни. Дизельные генераторы служат резервом, запускающимся при недостатке выработки из возобновляемых источников или в случае пикового спроса. Это снижает расход топлива и продлевает ресурс дизельных агрегатов.

Оптимизация работы достигается за счёт интеллектуальных систем управления, регулирующих баланс нагрузок и переключение между источниками. Важно применять инверторы с функцией приоритетного использования ВИЭ и алгоритмами предсказания погоды, что снижает долю дизельной генерации до 10–20% от общего потребления.

Эффективные гибридные установки внедряются на удалённых объектах: телекоммуникационных вышках, фермерских хозяйствах, объектах горнодобывающей промышленности и в арктических поселениях. Например, на Чукотке ветряно-солнечные комплексы позволили сократить потребление дизеля на 40%, обеспечивая круглогодичное электроснабжение при температуре до –50°C.

Рекомендуется использовать литий-железо-фосфатные аккумуляторы с высоким циклическим ресурсом для хранения энергии. Они устойчивы к перепадам температур и требуют минимального обслуживания, что критично для удалённых районов.

Проектирование гибридной системы требует учёта климатических данных, профиля энергопотребления и логистики поставок топлива. Успешные проекты обеспечивают срок окупаемости 4–7 лет при условии грамотной интеграции компонентов и корректной настройки программного обеспечения управления.

Агривольтаика: совместное использование сельскохозяйственных земель и солнечных панелей

- Оптимальное расстояние между панелями – от 5 до 8 метров при высоте конструкции не менее 2,5 метров. Это обеспечивает достаточное солнечное освещение для сельхозкультур и удобный проезд техники.

- Полупрозрачные солнечные модули (пропускная способность 10–30%) увеличивают урожайность теневыносливых культур: шпината, салата, редиса – до 20% по сравнению с открытым полем при засушливых условиях.

- В регионах с высокой солнечной инсоляцией (например, юг России) агривольтаика снижает температуру почвы до 5°C, уменьшает испарение влаги до 20%, сокращает потребность в поливе.

- Система двойного использования земли увеличивает рентабельность: доход от аренды земли под панели может составлять до 50 000 руб./га в год при сохранении агропроизводства.

- Выбирать культуры с высокой устойчивостью к частичному затенению: малина, соя, картофель, бобовые.

- Применять вертикальные или трекерные установки, чтобы регулировать угол наклона панелей и повышать светопроницаемость.

- Интегрировать системы капельного орошения и мониторинга микроклимата для оптимизации роста растений под панелями.

- Учитывать ветер и снеговую нагрузку при проектировании: агривольтаические конструкции должны выдерживать нагрузки до 500 кг/м².

Агривольтаика особенно эффективна для фермерских хозяйств площадью 5–30 га. Внедрение возможно при господдержке или партнерстве с энергокомпаниями. Основные барьеры – высокая стоимость установки (от 6 млн руб./га) и необходимость согласования с землепользователями.

Перспективы накопителей энергии для солнечных станций в частных и промышленных сетях

Развитие накопителей энергии тесно связано с необходимостью сглаживания неравномерности генерации солнечных станций. В частных системах наибольшее распространение получают литий-ионные аккумуляторы ёмкостью от 5 до 20 кВт⋅ч, способные обеспечить автономность до 12 часов. Компактные инверторные системы (например, Victron Multiplus или Huawei LUNA) интегрируются с солнечными панелями и позволяют уменьшить нагрузку на сеть в часы пикового потребления.

Для промышленных объектов применяется модульное масштабирование. Пример – системы на базе LFP-батарей (литий-железо-фосфатных) от производителей вроде BYD и CATL, с мощностью от 100 кВт⋅ч до нескольких МВт⋅ч. Такие решения обеспечивают временной сдвиг нагрузки, участие в балансировке частоты сети, резервирование при сбоях. На складах, логистических центрах и производственных предприятиях они сокращают затраты на энергопотребление на 20–30% при правильной настройке системы управления.

Срок службы современных накопителей достигает 6000–8000 циклов при глубине разряда 80%, что соответствует 10–15 годам эксплуатации. Эффективность заряд-разряд превышает 90%, потери минимальны. Для северных регионов критично наличие системы подогрева и вентиляции, так как при температурах ниже -10 °C существенно падает выходная мощность.

Согласно отчету BloombergNEF, к 2030 году стоимость хранения 1 кВт⋅ч снизится до $100, что сделает автономные и гибридные солнечные станции с накопителями конкурентоспособными по сравнению с централизованным электроснабжением. Рекомендуется инвестировать в системы с поддержкой VPP (виртуальных электростанций), что позволит частным пользователям продавать излишки энергии и участвовать в балансировке сети.

Перспективным направлением остаются решения на базе твердо-телых аккумуляторов, которые обеспечивают более высокую плотность энергии и устойчивость к перегреву. Их массовое внедрение ожидается после 2027 года, что станет следующим шагом в развитии децентрализованных солнечных энергосистем.

Применение солнечных панелей в автономных энергетических системах для отдалённых районов

Для отдалённых районов рекомендуется использовать панели с высоким КПД – не менее 20%, что позволяет максимизировать выработку энергии на ограниченной площади установки. Важно учитывать уровень солнечной инсоляции: для северных широт с менее 1500 часов солнечного сияния в год оптимальны монокристаллические панели с улучшенным откликом при рассеянном свете.

Аккумуляторные батареи должны обеспечивать минимум трёхдневный запас энергии, чтобы компенсировать периоды пасмурной погоды. Литий-ионные батареи предпочтительнее свинцово-кислотных из-за большей энергоёмкости, ресурса и меньшего веса, что упрощает транспортировку и монтаж.

Управление нагрузкой должно осуществляться с использованием систем интеллектуального мониторинга, которые регулируют распределение энергии, предотвращая глубокий разряд и увеличивая срок службы компонентов. Для повышения автономности полезно интегрировать солнечные панели с маломощными ветрогенераторами или дизель-генераторами в гибридные комплексы.

Важным аспектом является защита оборудования от экстремальных погодных условий: панели и батареи должны устанавливаться в прочных корпусах с вентиляцией и защитой от влаги и пыли по стандарту IP65 и выше.

Реализация таких систем требует профессионального подхода к проектированию, включающего детальный анализ профиля потребления, географических и метеорологических данных. Это позволит оптимизировать стоимость и повысить надёжность электроснабжения в удалённых населённых пунктах, фермерских хозяйствах и объектах социального назначения.

Влияние законодательства и тарифных программ на темпы внедрения солнечной энергетики

Законодательные меры и тарифные схемы остаются ключевыми факторами, определяющими скорость развития солнечной энергетики. В странах с эффективным законодательным регулированием наблюдается рост установленной мощности солнечных установок на 15-25% ежегодно. Например, в Германии и Китае введение фиксированных тарифов на выработку энергии (FIT) способствовало удвоению объёмов инвестиций в течение 3-5 лет.

Прямые субсидии и налоговые льготы увеличивают привлекательность проектов, снижая первоначальные затраты на 20-35%. При этом налоговые кредиты на покупку и установку солнечных панелей позволили в США увеличить количество домашних установок на 40% с 2018 по 2023 год. Недостаток таких мер – ограниченный срок действия программ, что требует их продления для долгосрочного эффекта.

Тарифные программы с учётом реального времени и динамическим ценообразованием стимулируют потребителей к установке систем накопления энергии и оптимизации потребления. В Италии переход к такой модели снизил нагрузку на электросети и увеличил долю солнечной генерации на 12% за два года.

Рекомендации для ускорения внедрения солнечной энергетики включают введение гарантированных тарифов на период не менее 10 лет, создание прозрачных механизмов распределения субсидий, а также интеграцию тарифов с программами энергоэффективности и накопления. Необходимо также развивать нормативные акты, обеспечивающие лёгкость подключения новых солнечных объектов к сетям и упрощение административных процедур.

Отсутствие стабильного и предсказуемого законодательного фона снижает инвестиционную привлекательность и замедляет развитие рынка. При этом страны, внедрившие комплексные законодательные меры и адаптивные тарифные программы, демонстрируют устойчивый рост и технологическое лидерство в солнечной энергетике.

Вопрос-ответ:

Какие основные виды технологий используются для получения энергии от Солнца?

Существуют два основных направления использования солнечной энергии. Первое — это фотогальванические системы, которые преобразуют свет напрямую в электричество с помощью специальных полупроводниковых элементов. Второе — это технологии теплового характера, где солнечное излучение собирается и концентрируется для получения тепла, которое затем можно использовать для производства пара и вращения турбин. Каждое из этих направлений имеет свои области применения и технические особенности.

В чем заключаются современные тенденции в развитии солнечных электростанций?

Одним из направлений является увеличение эффективности солнечных панелей за счёт использования новых материалов и многослойных структур. Также активно развиваются гибкие и прозрачные панели, которые можно интегрировать в здания и различные поверхности. Кроме того, важное значение приобретает интеграция систем накопления энергии, что позволяет сглаживать выработку в периоды отсутствия солнечного света и обеспечивать стабильное электроснабжение.

Как влияет климат и географическое расположение на выбор технологии солнечной энергетики?

Климатические условия и расположение играют ключевую роль в определении наиболее подходящих технологий. В регионах с высоким уровнем солнечной инсоляции более эффективными будут фотоэлектрические панели, обеспечивающие стабильную выработку электроэнергии. В местах с более переменной погодой или большим количеством солнечных дней с облачностью иногда целесообразно использовать тепловые системы с накопителями тепла. Кроме того, угол наклона и ориентация поверхности подбираются с учётом географических особенностей для максимального сбора излучения.

Какие перспективы развития солнечной энергетики на ближайшие десятилетия?

Ожидается рост использования технологий, способных значительно повысить выход энергии при меньших затратах. Разработка новых полупроводниковых материалов, усовершенствование систем автоматического контроля и оптимизации работы, а также расширение областей применения — от крупных электростанций до бытовых и мобильных устройств. Также внимание уделяется развитию интегрированных решений, включающих накопление и распределение энергии, что позволит сделать солнечные технологии более доступными и универсальными.