Выбор сечения кабеля – ключевой этап при проектировании электропроводки. Ошибка на этом этапе приводит к перегреву проводника, падению напряжения и аварийным ситуациям. Для расчета сечения необходимо учитывать номинальную мощность подключаемого оборудования, протяжённость линии и способ прокладки кабеля.

Формула расчета основана на определении силы тока: I = P / (U × cosφ), где I – ток в амперах, P – мощность нагрузки в ваттах, U – напряжение сети (220 или 380 В), cosφ – коэффициент мощности (для бытовой техники обычно 1, для двигателей – 0,8). Полученное значение тока сравнивается с допустимой токовой нагрузкой для выбранного материала кабеля: меди или алюминия.

Для медных кабелей при открытой прокладке допустимая плотность тока составляет около 10 А/мм², при скрытой – 6–8 А/мм². Например, если рассчитанный ток составляет 25 А, при скрытой прокладке потребуется кабель сечением не менее 4 мм². Для алюминиевых проводников значения ниже: допустимая плотность тока – 4–6 А/мм².

Необходимо также учитывать падение напряжения, особенно при длине кабеля свыше 20 метров. Допустимое падение – не более 5% от номинального напряжения. При превышении этого значения рекомендуется увеличить сечение проводника. Это особенно актуально для электродвигателей и оборудования с высокими пусковыми токами.

Определение суммарной мощности подключаемых устройств

Каждое устройство имеет паспортные данные, где указана номинальная мощность в ваттах (Вт) или киловаттах (кВт). Если указано напряжение и ток, мощность рассчитывается по формуле: P = U × I. Для однофазной сети используется U = 220 В, для трёхфазной – U = 380 В, при этом учитывается коэффициент мощности cosφ, если он известен: P = √3 × U × I × cosφ.

При наличии устройств с пусковыми токами (холодильники, компрессоры, насосы) следует учитывать кратковременные пиковые нагрузки. Для них используется коэффициент запаса: например, номинальную мощность умножают на 1.2–1.5 в зависимости от характеристик оборудования.

Если предполагается одновременная работа не всех приборов, применяется коэффициент одновременности. Для жилых помещений он может составлять 0.6–0.8, для производственных линий – до 1.0. Итоговая расчетная мощность определяется по формуле: Pрасч = ΣPустр × Kодн.

Расчет выполняется по каждому участку линии. Если к кабелю подключены группы с разной нагрузкой, расчет ведётся от наиболее удалённой точки к щиту, накапливая мощность по ходу. Это обеспечивает корректный выбор сечения кабеля и защитной автоматики.

Расчёт тока по известной мощности и напряжению сети

Для определения тока нагрузки применяется формула:

I = P / (U × cosφ)

Где:

- I – ток в амперах (А)

- P – активная мощность в ваттах (Вт)

- U – напряжение сети в вольтах (В)

- cosφ – коэффициент мощности

Для однофазной сети (220 В) используется тот же расчет. Для трёхфазной сети применяется формула:

I = P / (√3 × U × cosφ)

При неизвестном cosφ для бытовой нагрузки принято брать значение 0.95, для электродвигателей – 0.8.

Примеры расчёта:

| Мощность (Вт) | Напряжение (В) | cosφ | Фаза | Ток (А) |

|---|---|---|---|---|

| 3000 | 220 | 0.95 | 1 | 14.3 |

| 7500 | 380 | 0.8 | 3 | 14.2 |

| 5000 | 220 | 0.9 | 1 | 25.3 |

Рассчитанное значение тока используется для подбора сечения кабеля, учитывая длительность нагрузки, способ прокладки и температурные условия.

Учет длины кабеля и допустимых потерь напряжения

При расчете сечения кабеля необходимо учитывать длину линии, так как сопротивление проводника прямо пропорционально его длине. Увеличение расстояния приводит к росту падения напряжения, что критично при питании мощных потребителей.

Допустимое падение напряжения по ПУЭ составляет:

- для осветительных сетей – не более 3%;

- для силовых – до 5%.

Для точного расчета падения напряжения используют формулу:

- ΔU = (2 × I × L × ρ) / S,

где:

- ΔU – падение напряжения (В);

- I – ток нагрузки (А);

- L – длина кабеля в одну сторону (м);

- ρ – удельное сопротивление материала (0.0175 Ом·мм²/м для меди, 0.0285 для алюминия);

- S – сечение жилы (мм²).

Если результат превышает допустимое значение, сечение кабеля следует увеличить. При выборе между медным и алюминиевым проводником учитывают не только проводимость, но и вес, стоимость, механическую прочность.

Пример: нагрузка 25 А, длина линии 50 м, кабель медный. При сечении 2.5 мм² падение напряжения составит:

- ΔU = (2 × 25 × 50 × 0.0175) / 2.5 = 17.5 В;

Это превышает допустимые нормы. Для снижения потерь требуется минимум 10 мм².

Учет длины обязателен при прокладке линий к удаленным объектам: насосным станциям, гаражам, мастерским. Пренебрежение расчетом приводит к перегреву кабеля и снижению ресурса оборудования.

Выбор материала проводника: медь или алюминий

При расчёте сечения кабеля критически важно учитывать материал жилы. Электрическое сопротивление меди составляет 0,0175 Ом·мм²/м, алюминия – 0,028 Ом·мм²/м. Это означает, что при равном сечении медный проводник теряет меньше энергии на нагрев и способен передавать большую мощность.

- Для однофазной нагрузки до 10 кВт предпочтительнее использовать медные кабели – они обеспечивают стабильную работу при меньших потерях и не требуют увеличенного сечения.

- Если расчётная длина линии превышает 25 метров, применение меди снижает просадку напряжения, особенно при пусковых токах.

- В распределительных сетях с высокой нагрузкой и ограничением по объёму монтажных каналов, медь позволяет сократить габариты и вес трассы без ущерба для пропускной способности.

Однако алюминий остаётся допустимым вариантом в системах с невысокой мощностью и достаточным пространством для укладки кабеля большего сечения. При этом:

- Сечение алюминиевого кабеля выбирается минимум на 30% больше, чем медного, при одинаковой нагрузке.

- Требуется контроль клеммных соединений – алюминий склонен к окислению и ослаблению контакта.

- В многоквартирных домах и промышленных объектах с длительной нагрузкой алюминий целесообразен лишь при наличии автоматической защиты по температуре и контроле тока.

Выбор материала должен основываться на расчётной мощности, длине трассы, допустимом падении напряжения и условиях эксплуатации. Для критичных нагрузок и надёжной работы системы предпочтительнее использовать медь. Алюминий оправдан только при чётком расчёте и соблюдении требований к монтажу.

Учет условий прокладки кабеля: в воздухе или в земле

Температура окружающей среды и теплоотвод напрямую влияют на допустимую токовую нагрузку кабеля. При прокладке в воздухе кабель лучше охлаждается, поэтому допустимый ток выше, чем при прокладке в земле. Например, медный кабель сечением 10 мм² при температуре +25°C в воздухе выдерживает до 80 А, а в земле – не более 65 А.

Плотность окружающей среды при подземной прокладке ограничивает теплоотвод. Чем выше плотность грунта и его влажность, тем хуже охлаждение. Сухой песок – худший вариант. Глинистый влажный грунт – предпочтительнее. При прокладке в земле кабель должен располагаться на глубине не менее 0,7 м с обязательной подсыпкой песка 10–15 см выше и ниже кабеля.

При воздушной прокладке важно учитывать минимальное расстояние от кабеля до стены или другого кабеля – не менее 10 см, чтобы избежать локального перегрева. Проведение кабеля по фасаду требует защиты от ультрафиолетового излучения – предпочтительны кабели с внешней оболочкой из полиэтилена (ПЭ) или поливинилхлорида (ПВХ) с УФ-стойкостью.

Поправочный коэффициент для подземной прокладки обычно составляет 0,87–0,9, для воздушной – 1. При повышении температуры окружающей среды свыше +25°C коэффициент уменьшается: при +35°C он составляет 0,94, при +45°C – 0,88.

Рекомендация: при расчете сечения обязательно учитывать метод прокладки. Неверно выбранное условие может привести к перегреву и снижению срока службы изоляции.

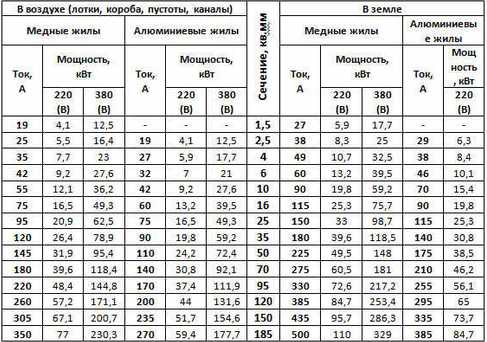

Выбор допустимого тока по таблицам ПУЭ

Допустимый ток кабеля определяется в соответствии с разделом 1.3 ПУЭ и зависит от типа жилы, материала, способа прокладки и условий эксплуатации. Для медных жил сечением до 35 мм² в открытом воздухе допустимый ток составляет примерно 13-15 А на квадратный миллиметр сечения, для алюминиевых – 10-12 А на мм².

При прокладке в трубе или коробе допустимый ток снижается из-за ухудшения теплоотвода. Например, для кабеля в пластиковой трубе допускается уменьшение номинального тока на 20-25% относительно открытой прокладки. Для многожильных кабелей или групп кабелей снижение токовой нагрузки может достигать 30-40%.

Для правильного выбора сечения сначала определяют максимальный ток нагрузки по мощности нагрузки, затем подбирают кабель с допустимым током не ниже этого значения, учитывая коэффициенты корректировки из ПУЭ.

Особое внимание уделяется выбору в зависимости от температуры окружающей среды: с повышением температуры на каждые 10 °C допустимый ток снижается на 10-15%. Например, при температуре выше 35 °C необходимо применить поправочный коэффициент 0,9 или ниже.

Указанные значения и коэффициенты в ПУЭ основаны на стандартах ГОСТ и обеспечивают безопасность эксплуатации, исключая перегрев и преждевременное старение изоляции. Невыполнение этих норм приводит к риску возгорания и выходу кабеля из строя.

Корректировка сечения с учётом коэффициента одновременности

Коэффициент одновременности (Ко) отражает вероятность одновременной работы всех нагрузок, подключённых к линии. При расчёте сечения кабеля по мощности необходимо учитывать этот коэффициент для уменьшения допустимого тока и оптимизации материала проводника.

Для бытовых и коммерческих объектов Ко обычно варьируется от 0,6 до 0,9, в зависимости от характера потребления. В промышленности, где оборудование работает циклически, значение Ко может быть 0,4–0,7. Пренебрежение этим параметром приводит к излишне большим сечениям кабелей и неоправданным затратам.

Для корректировки номинального тока рассчитываемого кабеля исходный ток нагрузки умножают на коэффициент одновременности. Например, при суммарном токе нагрузки 100 А и Ко = 0,7 расчетный ток для выбора сечения составит 70 А. Дальнейший подбор сечения проводится по стандартным таблицам, ориентированным на полученное значение.

При проектировании систем с несколькими отдельными цепями важно применять индивидуальный коэффициент одновременности для каждой группы нагрузок, а затем суммировать скорректированные значения. Это позволяет избежать переоценки общего тока и снизить расход проводников без потери безопасности.

Коэффициент одновременности должен подтверждаться проектными или эксплуатационными данными объекта. Если фактические условия эксплуатации изменяются, необходимо пересматривать расчёты и при необходимости увеличивать сечение кабеля.

Проверка соответствия автоматического выключателя выбранному сечению

Автоматический выключатель должен точно соответствовать допустимому току нагрузки выбранного кабеля. Для проверки соответствия необходимо сравнить номинальный ток автомата с допустимым током по сечению проводника, учитывая материал жилы и условия прокладки.

Определите допустимый ток кабеля, ориентируясь на таблицы производителей или нормативы (ПУЭ, ГОСТ). Например, для медного кабеля сечением 2,5 мм² допустимый ток обычно составляет 20–25 А при прокладке в воздухе и 16–20 А в кабель-канале.

Выберите автомат с номиналом, не превышающим допустимый ток кабеля. Если автомат установлен на ток выше допустимого значения, кабель перегреется, что приведет к повреждению изоляции и повышенному риску пожара.

Например, для кабеля 2,5 мм² нельзя использовать автомат на 32 А, оптимально – 16 или 20 А.

При расчёте следует учитывать коэффициенты корректировки для длительных нагрузок и особенности прокладки (в земле, в пучке), которые снижают допустимый ток кабеля. В таких случаях автомат выбирают с меньшим номиналом или применяют кабель с большим сечением.

Пусковые токи оборудования также влияют на выбор автомата. Для моторов или компрессоров рекомендуется использовать автоматы с характеристикой C или D, учитывая, что номинальный ток не должен превышать максимально допустимый ток кабеля.

Подтверждение правильности выбора – проверка срабатывания автомата при перегрузке, а также отсутствие перегрева кабеля в режиме эксплуатации. Если автомат срабатывает слишком быстро или кабель нагревается, необходима коррекция сечения или номинала защиты.

Вопрос-ответ:

Как определить минимально допустимое сечение кабеля для бытовой электропроводки?

Для выбора сечения кабеля сначала нужно узнать общую мощность подключаемых электроприборов, измеряемую в ваттах или киловаттах. Затем мощность переводят в силу тока, используя формулу I = P / U, где I — сила тока, P — мощность, U — напряжение сети (обычно 220 В). Полученное значение силы тока сравнивают с допустимыми нагрузками для разных сечений проводов из таблиц. Выбирают сечение, которое выдержит рассчитанный ток с запасом, учитывая тип провода и условия прокладки.

Почему важно учитывать длину кабеля при расчёте его сечения?

Чем длиннее кабель, тем выше сопротивление, что ведёт к падению напряжения и потере мощности. Если пренебречь длиной, нагрузка на кабель может оказаться выше допустимой, что приведёт к нагреву и опасности возгорания. Для компенсации этих потерь выбирают кабель с большим сечением, особенно в линиях длиной более 20 метров.

Как влияет тип нагрузки (резистивная, индуктивная) на выбор сечения кабеля?

Резистивная нагрузка, например нагревательные приборы, создает постоянный ток без значительных пусковых токов, поэтому расчет сечения проще и основывается на среднем токе. Индуктивная нагрузка (моторы, трансформаторы) имеет высокий пусковой ток, который может превышать номинальный в несколько раз. Чтобы обеспечить безопасность и долговечность, при подключении таких приборов выбирают кабель с запасом по току, часто увеличивая сечение на один или два шага по таблице.

Можно ли рассчитать сечение кабеля самостоятельно, без специальных программ?

Да, расчет сечения можно сделать вручную, используя стандартные формулы и таблицы из нормативных документов, таких как ПУЭ. Для этого нужно знать мощность нагрузки, напряжение, длину кабеля и тип установки. После вычисления силы тока по формуле и учёта условий прокладки, выбирается подходящее сечение из таблиц с учетом допустимых токов и падения напряжения. Однако при сложных схемах или больших нагрузках лучше проконсультироваться со специалистом или использовать специализированное программное обеспечение.