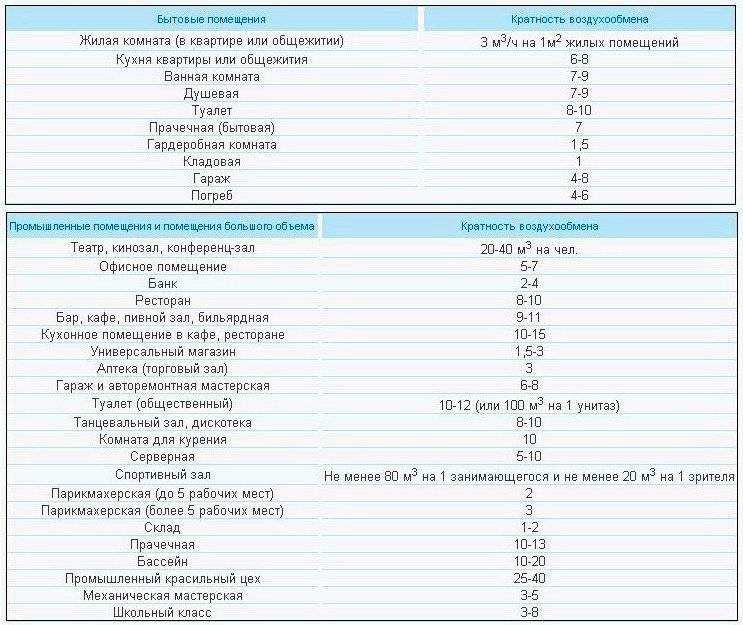

Точное определение объема воздуха, необходимого для вентиляции помещения, позволяет обеспечить норму воздухообмена, предотвратить скопление загрязняющих веществ и поддерживать оптимальные параметры микроклимата. Для жилых и коммерческих помещений расчет начинается с установления требуемой кратности воздухообмена – количества полных замен воздуха в помещении за один час. Например, для жилой комнаты минимально допустимое значение составляет 1, а для кухни – от 6 до 10 в зависимости от интенсивности использования плиты.

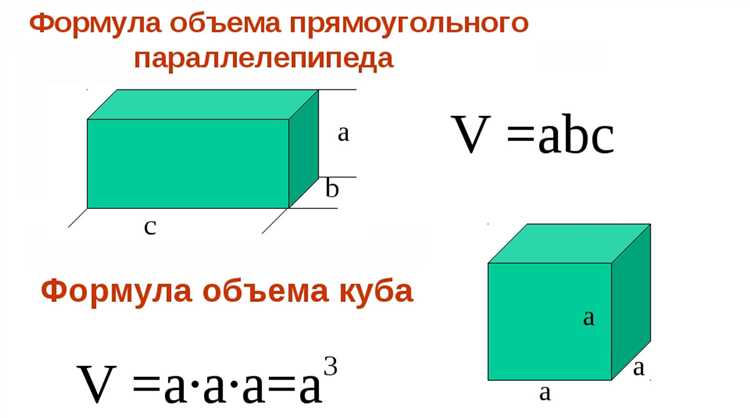

Объем воздуха рассчитывается по формуле: V = n × S × H, где n – кратность воздухообмена, S – площадь помещения в м², H – высота потолка в метрах. Для офиса площадью 30 м² и высотой потолка 3 метра при рекомендуемой кратности 4 результат составит 360 м³/ч.

В помещениях со значительными источниками тепла или загрязнений используется альтернативный метод расчета – по количеству выделяемых вредных веществ или по тепловыделениям. В этом случае важно учитывать нормативы, указанные в СанПиН и СП, а также реальное назначение зоны: серверная, лаборатория или производственный участок требуют отдельных подходов.

Для проектирования систем с переменной производительностью необходимо закладывать максимальные расчетные значения, а регулировку выполнять с помощью автоматических клапанов и датчиков CO₂ или влажности. Это позволяет снизить энергозатраты без ущерба для качества воздуха.

Как определить кратность воздухообмена для конкретного помещения

n = Q / V

где Q – объем приточного или вытяжного воздуха (м³/ч), V – объем помещения (м³).

Объем помещения рассчитывается по формуле V = S × H, где S – площадь (м²), H – высота потолков (м). Например, при площади 20 м² и высоте 2.5 м: V = 50 м³.

Нормативная кратность зависит от назначения помещения. Например, для жилых комнат – 1, для кухонь – 6–10, для санузлов – 5–7. Конкретные значения берутся из СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330.2020.

Если помещение совмещает несколько функций (например, кухня-гостиная), применяется наибольшее значение из нормативов. При этом расчет производится по максимальной кратности к полному объему помещения.

Для офисов, серверных, лабораторий и других специализированных помещений расчет кратности должен учитывать тепловыделения, количество людей и наличие оборудования. При превышении удельной тепло- или влагонагрузки рекомендуется увеличить кратность на 20–50% сверх базового значения.

В многоэтажных зданиях при проектировании систем вентиляции следует учитывать влияние перепада давления между этажами – это влияет на реальную кратность воздухообмена, особенно в вытяжных шахтах.

Для контроля фактической кратности используется анемометр или расходомер, устанавливаемый в вентиляционный канал. Измеренные значения сопоставляются с расчетными для оценки эффективности системы.

Расчет объема воздуха на человека по санитарным нормам

Согласно СНиП 41-01-2003, минимальный объем приточного воздуха для одного человека в помещении должен составлять не менее 30 м³/ч при постоянном пребывании и 20 м³/ч – при временном. При этом, если помещение используется для сна, отдыха или длительного пребывания, рекомендуется рассчитывать от 60 м³/ч на человека для обеспечения достаточного уровня кислорода и удаления углекислого газа.

Для жилых помещений дополнительно учитываются категории: спальни – 30 м³/ч, кухни – не менее 60 м³/ч на точку приготовления пищи, санузлы – от 25 м³/ч. В офисных помещениях с высокой плотностью людей норматив увеличивается до 60–75 м³/ч при отсутствии механической вентиляции. При использовании оборудования с локальными источниками загрязнений, приточный объем увеличивается пропорционально интенсивности загрязнения.

Расчет ведется исходя из максимально возможного количества одновременно находящихся в помещении людей. Если количество варьируется, берется пиковая нагрузка. В замкнутых пространствах с отсутствием естественной инфильтрации воздухообмен должен обеспечивать не менее 1-кратной смены воздуха в час, даже при минимальном числе присутствующих.

Допускается уменьшение норматива до 20 м³/ч на человека в автоматизированных системах с контролем концентрации CO₂, при условии, что уровень не превышает 1000 ppm. В противном случае проектная норма подлежит пересмотру с учетом реального загрязнения и объема помещения.

Учет тепловыделений при подборе объема воздуха

Для обеспечения эффективного воздухообмена в помещении необходимо учитывать все внутренние источники тепла. К ним относятся люди, оборудование, освещение, солнечная радиация и технологические процессы. Каждый источник формирует тепловую нагрузку, которую вентиляция должна компенсировать за счет подачи охлажденного воздуха.

Тепловыделения от людей рассчитываются по активности: при легкой работе – 100–130 Вт тепла на человека, при средней – до 200 Вт. Офисная техника (компьютеры, принтеры, мониторы) – от 150 до 300 Вт на рабочее место. Осветительные приборы – 10–15 Вт на м², в зависимости от типа ламп. Промышленные помещения требуют учета тепла от оборудования, которое может выделять от 500 Вт до нескольких киловатт на единицу.

Для определения объема воздуха используется формула: Q = Qт / (ρ * c * Δt), где Q – требуемый объем воздуха (м³/ч), Qт – суммарные тепловыделения (Вт), ρ – плотность воздуха (около 1,2 кг/м³), c – удельная теплоемкость воздуха (1,005 кДж/кг·°C), Δt – допустимая разница температур между приточным и внутренним воздухом.

Например, при общей тепловой нагрузке 10 000 Вт и допустимом перегреве не более 5 °C, расчетный объем воздуха составит: Q = 10 000 / (1,2 * 1,005 * 5) ≈ 1657 м³/ч. Это минимальный объем воздуха, необходимый для поддержания теплового баланса без использования кондиционирования.

Важно предусмотреть резерв – не менее 10–15 %, особенно в помещениях с переменной нагрузкой. Недооценка тепловыделений приводит к перегреву, перегрузке системы и снижению комфорта.

Влияние назначения помещения на расчет воздухообмена

Назначение помещения напрямую определяет кратность воздухообмена и объем подаваемого воздуха. Для жилых комнат минимальная кратность составляет 1 смену воздуха в час, при этом на одного человека должно подаваться не менее 30 м³/ч свежего воздуха. В спальнях при наличии двух человек это значение увеличивается до 60 м³/ч.

Кухни требуют интенсивного удаления загрязненного воздуха: при наличии газовой плиты расчетная кратность составляет от 60 до 90 м³/ч на одну плиту. Для кухонь, совмещённых с столовыми, объем увеличивается пропорционально площади и количеству тепловыделяющих приборов.

Ванных и санузлов характерна высокая влажность, поэтому воздухообмен рассчитывается по удалению – от 25 до 50 м³/ч на помещение. При совмещении ванной и туалета используется суммарное значение, с учетом максимальной эксплуатационной нагрузки.

В офисных помещениях расчет ведется из нормы от 40 до 60 м³/ч на одного сотрудника при непрерывном пребывании. При высокой плотности размещения – менее 6 м² на человека – объем увеличивается на 25–30%.

Для производственных помещений расчет осуществляется исходя из характеристик технологического процесса. Например, при сварке или работе с растворителями требуются местные отсосы и общая кратность не менее 6. При этом учитываются не только объем помещения, но и количество оборудования, выделяющего тепло или вредные вещества.

Медицинские учреждения требуют зонального подхода. В палатах применяется подача 1–2 крат объема помещения в час, в операционных – не менее 15 крат с подачей воздуха в зону стерильности и вытяжкой по периметру.

Таким образом, расчет воздухообмена невозможен без точного понимания назначения пространства, количества людей, особенностей оборудования и санитарных требований.

Как учитывать инфильтрацию при расчете вентиляции

Для жилых зданий нормируемое значение воздухообмена за счёт инфильтрации колеблется от 0,1 до 0,5 объёма помещения в час. При наличии современных герметичных окон и утеплённого фасада можно принять минимальное значение – 0,1–0,2 крат/ч. В зданиях с плохой герметичностью (например, кирпичные дома старой постройки) инфильтрация может достигать 0,6 крат/ч.

Расчёт инфильтрации выполняется по формуле:

Qинф = n × V,

где Qинф – объём воздуха, поступающего за счёт инфильтрации (м³/ч), n – кратность воздухообмена (1/ч), V – объём помещения (м³).

Если проектируется приточная вентиляция, объём инфильтрации вычитается из требуемого притока: Qприт = Qобщ − Qинф. В противном случае возможна избыточная подача воздуха, приводящая к переохлаждению помещений зимой.

Для точной оценки инфильтрации используют метод Blower Door Test, определяющий фактическую воздухопроницаемость здания. Без инструментальных замеров рекомендуется учитывать тип здания, ветровую нагрузку и температурный напор, особенно в районах с холодным климатом.

При расчёте вытяжной вентиляции инфильтрация может служить одним из источников притока. В этом случае необходимо обеспечить равномерное распределение поступающего воздуха, чтобы избежать локальных сквозняков.

Расчет объема воздуха для вытяжной системы

Определение необходимого объема воздуха для вытяжной системы базируется на кратности воздухообмена и площади помещения. Основной параметр – кратность воздухообмена, показывающая, сколько раз в час весь воздух в помещении должен обновляться.

Для точного расчета необходимо:

- Измерить площадь помещения (м²) и высоту потолков (м), чтобы получить объем воздуха (м³).

- Выбрать кратность воздухообмена согласно типу помещения и его функциональному назначению. Например:

- Кухня – 15-20 крат в час

- Ванная комната – 8-10 крат в час

- Офисные помещения – 4-6 крат в час

- Складские помещения – 3-5 крат в час

- Вычислить объем вытяжного воздуха по формуле:

V = Объем помещения (м³) × Кратность воздухообмена (1/ч)

Для точного подбора оборудования учитывайте дополнительные факторы:

- Наличие источников загрязнений (например, кухни или производственные участки) – увеличить кратность.

- Численность людей в помещении – дополнительно рассчитывать воздухообмен по нормам на человека (например, 30–60 м³/ч на человека).

- Давление воздуха в системе – при большой длине воздуховодов необходимо учитывать падение давления и выбирать вентиляторы с запасом мощности.

Пример: для кухни площадью 20 м² с потолками 2,5 м и кратностью 18 расчёт объема вытяжного воздуха:

- Объем помещения: 20 × 2,5 = 50 м³

- Необходимый объем вытяжного воздуха: 50 × 18 = 900 м³/ч

Расчет позволяет подобрать вентилятор с соответствующей производительностью, обеспечивая эффективное удаление загрязненного воздуха и соблюдение санитарных норм.

Подбор воздухообмена для совмещенных помещений

При расчете воздухообмена для совмещенных помещений учитывается суммарная площадь и функциональное назначение каждого из них. Общий объем воздуха определяется как сумма требуемых кратностей воздухообмена с учетом специфики зон. Для жилых и рабочих зон минимальная кратность варьируется от 1,5 до 3,0 смен воздуха в час, тогда как для санитарных узлов и кухонь она должна составлять 6–10 смен.

Для точного подбора используют формулу: Q = Σ(V_i × n_i), где Q – общий объем воздуха (м³/ч), V_i – объем отдельного помещения (м³), n_i – кратность воздухообмена для данного типа помещения. Необходимо выделять зоны с повышенным загрязнением и влажностью, задавая для них более высокие показатели кратности.

В случае наличия помещений с различной активностью и нагрузкой важно предусмотреть отдельные вытяжные системы или регулируемые клапаны для контроля воздухообмена, что обеспечит равномерное качество воздуха без перерасхода энергии. Дополнительно учитывают интенсивность пребывания людей: на одного человека рассчитывают не менее 30 м³/ч приточного воздуха для офисных зон и до 60 м³/ч для помещений с высокой плотностью.

Рекомендуется также применять коэффициенты запаса 1,1–1,3 для учета сезонных и эксплуатационных изменений параметров воздуха. При совмещении комнат с разными требованиями по воздухообмену возможна организация зонального воздухообмена с разделением потоков, что повышает эффективность вентиляции и снижает энергетические затраты.

Ошибки при расчете объема воздуха и как их избежать

Неправильный расчет объема воздуха снижает эффективность вентиляции, приводит к повышенному энергопотреблению и ухудшению микроклимата. Основные ошибки и методы их предотвращения:

- Неправильный выбор нормативных данных. Часто используют устаревшие или общие нормы без учета специфики объекта. Решение – применять актуальные СНиП и СанПиН, а также учитывать тип помещения и количество людей.

- Игнорирование кратности воздухообмена. Рассчитывая объем, не учитывают рекомендуемую кратность (обычно от 3 до 10 раз в час для жилых помещений). Для точности нужно руководствоваться санитарными нормами конкретного типа помещений и климатическими условиями.

- Недооценка внутреннего тепловыделения и загрязнителей. При расчетах не учитывают бытовые приборы, оборудование, выделение влаги и вредных веществ. Рекомендуется включать в расчет дополнительные объемы воздуха согласно тепловым и химическим нагрузкам.

- Использование упрощенных формул без проверки параметров. Формулы без учета влажности, температуры и давления воздуха приводят к ошибкам. Для точности применяется корректировка расчетных значений на климатические и технологические параметры.

- Пренебрежение распределением воздуха внутри помещения. Расчет объема без анализа потоков воздуха и зон с застойным воздухом снижает качество вентиляции. Рекомендуется моделировать воздушные потоки с помощью специализированных программ.

Чтобы избежать ошибок, важно:

- Использовать актуальные нормативы и стандарты для конкретного типа здания и региона.

- Включать в расчет все источники тепла и загрязнений с точной оценкой их влияния.

- Проверять параметры воздуха (температуру, влажность, давление) и корректировать расчет соответственно.

- Проводить моделирование воздухообмена для выявления зон с недостаточным воздухообменом.

- Периодически пересматривать и корректировать расчет при изменении условий эксплуатации.

Вопрос-ответ:

Как определить необходимый объем воздуха для вентиляции в жилом помещении?

Для расчета объема воздуха в жилом помещении учитывают площадь и высоту комнаты, а также назначение помещения. Обычно применяют нормативные показатели кратности воздухообмена — сколько раз в час воздух должен полностью обновляться. Например, для жилых комнат кратность составляет около 1-1,5. Умножив объем помещения на кратность, получают требуемый объем воздуха в час.

Какие факторы влияют на расчет воздухообмена в производственных помещениях?

Основные факторы — количество людей, тип выполняемых работ, выделение тепла и вредных веществ, а также особенности оборудования. При расчете учитывают нормативы по воздухообмену, которые зависят от категории помещения, а также возможные технологические требования. Важную роль играют размеры и форма помещения, а также расположение окон и дверей.

Можно ли уменьшить объем воздуха в системе вентиляции, если установить дополнительное очистное оборудование?

Установка очистных устройств позволяет снизить концентрацию загрязнений, но не всегда уменьшает объем требуемого воздуха. Для поддержания комфортного микроклимата и обеспечения безопасности все равно нужно обеспечивать достаточный воздухообмен. Очистка помогает повысить качество воздуха, но расчет объема должен опираться на нормативы по воздухообмену и условия эксплуатации.

Как влияет высота потолков на расчет вентиляции?

Высота потолков напрямую влияет на общий объем помещения, который рассчитывается как произведение площади на высоту. Чем выше потолки, тем больше воздуха требуется для полного обновления. Поэтому при одинаковой площади комнаты с высокими потолками расчетный объем воздуха будет значительно выше, чем в помещении с низкими потолками.

Какие формулы используют для расчета объема воздуха в системе вентиляции?

Одна из распространенных формул — V = N × L × H, где V — объем помещения, N — кратность воздухообмена, L — длина помещения, H — высота. Для более точных расчетов применяют формулы с учетом количества людей, выделяемого тепла и загрязнений. Также используют стандарты и нормативные таблицы, которые указывают рекомендуемые значения кратности для разных типов помещений.

Как рассчитать необходимый объем воздуха для вентиляционной системы в жилом помещении?

Для расчёта объёма воздуха учитывают площадь помещения и количество людей, которые в нём находятся. Обычно исходят из норм воздухообмена, которые прописаны в строительных и санитарных правилах. Например, для жилых комнат устанавливают определённое количество кубометров свежего воздуха на одного человека в час. Если известно число жильцов и площадь комнаты, то умножают количество человек на норму воздуха и добавляют поправку на площадь для учёта выделяемых бытовых запахов и влаги. В итоге получается общее количество воздуха, которое должно подаваться системой вентиляции для поддержания комфортных и здоровых условий.