Выбор теплоносителя напрямую влияет на эффективность, безопасность и срок службы теплового оборудования. В промышленной и бытовой практике применяются два основных типа теплоносителей – органические и неорганические. Каждый из них имеет чётко выраженные физико-химические характеристики, определяющие сферу применения и эксплуатационные ограничения.

Органические теплоносители – это чаще всего синтетические или натуральные углеводороды, такие как глицерин, масла, кремнийорганические жидкости. Их преимущество – стабильность при высоких температурах (до 400 °C) и низкое давление пара. Такие жидкости незаменимы в замкнутых системах с высокими температурными режимами, где критична герметичность. Однако они подвержены термоокислительной деградации и требуют инертной атмосферы или стабилизаторов.

Неорганические теплоносители включают воду, водные растворы гликолей (этиленгликоль, пропиленгликоль), соли (например, нитраты, хлориды) и их расплавы. Их ключевое преимущество – высокая теплоёмкость и доступность. Вода, как теплоноситель, остаётся вне конкуренции при температуре до 100 °C, но при перегреве переходит в пар и требует избыточного давления. Растворы солей применяются в условиях, где необходимы температуры свыше 500 °C, но они агрессивны к материалам и требуют особой антикоррозионной защиты.

При выборе между органическим и неорганическим теплоносителем необходимо учитывать температурный диапазон работы системы, совместимость с материалами оборудования, требования к обслуживанию и утилизации. Например, для солнечных коллекторов чаще применяют пропиленгликоль, а в металлургии – расплавы нитратов. Неверный выбор приводит к ускоренному износу, снижению КПД и авариям.

Температурные пределы эксплуатации: сравнение органических и неорганических составов

Органические теплоносители, в том числе ароматические углеводороды и синтетические масла, эффективно работают в интервале от –40 °C до +400 °C. При температуре выше 300 °C требуется герметичность системы и инертная атмосфера, поскольку органические соединения подвержены термическому разложению и окислению. Особое внимание следует уделять точке вспышки: у большинства составов она не превышает 200 °C, что повышает риск возгорания при утечке.

Неорганические теплоносители, такие как водные растворы солей (нитраты, нитриты, фториды) и расплавленные соли, демонстрируют устойчивость в диапазоне от 0 °C до 600 °C. Нитратно-нитритные смеси сохраняют стабильность до 550 °C при отсутствии кислорода. Однако при температуре ниже 120 °C повышается вязкость и возможна кристаллизация, особенно при неправильном соотношении компонентов. Рабочие режимы должны строго контролироваться, чтобы избежать застывания или перегрева.

При выборе теплоносителя необходимо учитывать температурный диапазон системы: для высокотемпературных задач в солнечной энергетике и металлургии предпочтительны неорганические составы. В то же время органические теплоносители более эффективны в условиях, где требуется быстрая передача тепла в среднем температурном диапазоне с минимальной коррозией оборудования.

Совместимость с материалами трубопроводов и оборудования

Органические теплоносители (на основе синтетических масел, гликолей, силиконов) требуют особого внимания к выбору уплотнительных материалов и внутреннего покрытия труб. Полиэтилен и ПВХ подвержены растрескиванию при длительном контакте с ароматическими соединениями, входящими в состав некоторых синтетических жидкостей. Рекомендуется использовать нержавеющую сталь, фторопласт, витон и EPDM-резину для уплотнений и шлангов, устойчивых к термическому окислению и органическим соединениям.

Неорганические теплоносители (вода, водные растворы солей, растворы на основе фосфатов или силикатов) агрессивны к алюминию и медным сплавам при высоких температурах. Особенно это проявляется при pH выше 9, что характерно для растворов с добавками ингибиторов коррозии. Оптимально применять черную или нержавеющую сталь с антикоррозионной обработкой, избегая соединений с алюминием и латунью без защиты. Использование оцинкованных труб не рекомендуется из-за образования шлама при реакции с фосфатами и силикатами.

Перед выбором теплоносителя необходимо учитывать не только температурный режим, но и химическую стойкость всех компонентов системы, включая прокладки, арматуру, фильтры и теплообменники.

Особенности теплопередачи при использовании разных типов теплоносителей

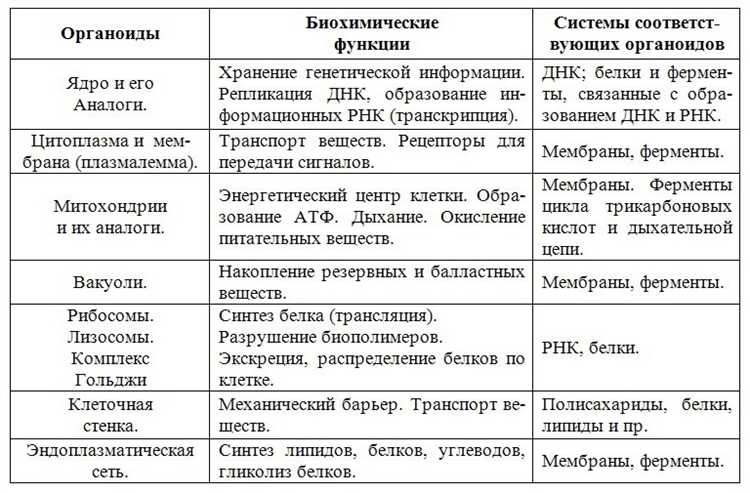

Органические и неорганические теплоносители значительно различаются по коэффициенту теплопроводности, теплоёмкости и температурному диапазону эксплуатации, что напрямую влияет на эффективность теплопередачи в системах.

Органические теплоносители, такие как синтетические масла и ароматические соединения, имеют невысокую теплопроводность (0,1–0,15 Вт/м·К) и удельную теплоёмкость в пределах 1,5–2,0 кДж/кг·К. Это ограничивает их способность быстро передавать тепло, особенно при высокой тепловой нагрузке. Однако они устойчивы к термическому разложению при температурах до 350 °C и не вызывают коррозии, что делает их пригодными для замкнутых систем с продолжительным циклом нагрева.

Неорганические теплоносители, в частности водные растворы и расплавленные соли, обладают более высокой теплопроводностью (0,6–0,9 Вт/м·К для воды, 0,4–0,6 Вт/м·К для солей) и теплоёмкостью (вода – до 4,2 кДж/кг·К). Это позволяет достигать высокой скорости теплопередачи и равномерного прогрева оборудования. Однако они требуют строгого контроля коррозионных процессов и наличия антикоррозионных присадок.

Для оценки эффективности теплопередачи различных теплоносителей необходимо учитывать их физико-химические параметры:

| Тип теплоносителя | Температурный диапазон, °C | Теплопроводность, Вт/м·К | Удельная теплоёмкость, кДж/кг·К |

|---|---|---|---|

| Синтетические масла | −20 до +350 | 0,13 | 1,7 |

| Расплавленные соли | +150 до +600 | 0,5 | 1,5 |

| Вода (дистиллированная) | 0 до +100 | 0,6 | 4,2 |

Рекомендовано использовать неорганические теплоносители в системах с высокой скоростью теплового обмена и ограниченным объёмом, где важно быстрое распределение тепла. Органические теплоносители целесообразны в условиях высокой температуры и необходимости минимизации коррозионной активности. Выбор должен основываться на расчёте тепловых потоков, химической совместимости и требуемой стабильности при длительной эксплуатации.

Пожаробезопасность и токсичность при утечках и нагреве

Органические теплоносители, в особенности ароматические углеводороды и гликоли, обладают высокой склонностью к возгоранию. Температура их вспышки варьируется от 60 °C до 150 °C, что требует использования герметичных контуров, автоматических систем контроля утечек и искроустойчивого оборудования. При нагреве свыше 200 °C многие органические составы начинают термически разлагаться с выделением летучих токсичных соединений, включая формальдегид, акролеин и ароматические альдегиды. При утечке в замкнутых помещениях это представляет прямую угрозу персоналу.

Неорганические теплоносители, такие как водные растворы солей и расплавленные соли, обладают существенно большей термической стабильностью и не поддерживают горение. Их температура воспламенения отсутствует как класс. Однако при утечках щелочных или кислотных солевых растворов возникает риск химических ожогов и коррозии оборудования. Нагрев неорганических теплоносителей до температур выше 400 °C может привести к образованию агрессивных паров, например, паров гидроксида натрия, требующих герметизации и вытяжной вентиляции.

Рекомендуется использовать органические теплоносители только при наличии систем активного контроля утечек, датчиков задымления и вентиляции с защитой от воспламенения. При работе с неорганическими средами необходима защита от контакта с кожей и слизистыми, особенно при температуре выше 250 °C. Использование автоматических систем отключения нагрева при достижении предельной температуры критично в обоих случаях.

Требования к хранению и утилизации теплоносителей

Органические и неорганические теплоносители требуют различных условий хранения и утилизации в связи с их химическим составом, температурными характеристиками и классом опасности.

- Хранить теплоносители допускается только в герметичных емкостях из материалов, устойчивых к воздействию конкретного типа жидкости. Для органических – чаще всего используются емкости из нержавеющей стали или специального пластика; для неорганических – возможны резервуары из углеродистой стали с антикоррозийным покрытием.

- Температурный режим хранения должен соответствовать рабочему диапазону теплоносителя с запасом не менее 10 °C от границ кристаллизации и разложения. Например, пропиленгликоль хранится при температуре не ниже –10 °C, силикатные растворы – не выше +30 °C.

- Помещения для хранения должны быть оснащены вентиляцией, датчиками утечки и системами сбора проливов. Органические теплоносители, особенно на основе гликолей, склонны к испарению и требуют защиты от возгорания.

- Запрещено хранение вблизи открытого огня, окислителей, а также под воздействием прямого солнечного света.

- Каждая партия должна иметь сопроводительную документацию с указанием химического состава, даты изготовления, срока годности и номера партии.

Утилизация осуществляется в соответствии с классом опасности:

- Отработанные органические теплоносители (гликоли, масла) относятся к 3 или 4 классу опасности. Утилизация проводится через специализированные предприятия, имеющие лицензию на обращение с отходами данного класса. Сжигание допускается только в оборудовании с системой очистки выбросов.

- Неорганические теплоносители (например, растворы нитритов, силикаты) подлежат нейтрализации с последующим удалением в соответствии с нормативами ПДК. Слив в канализацию без предварительной обработки запрещён.

- Сбор отработанных жидкостей ведётся в отдельные маркированные емкости. Категорически запрещено смешивание различных типов теплоносителей – это может привести к химической реакции с выделением токсичных веществ.

- Резервуары, в которых хранился теплоноситель, подлежат промывке и дегазации, особенно если планируется их повторное использование под другой состав.

Несоблюдение этих требований приводит к коррозии оборудования, загрязнению окружающей среды и административной ответственности согласно ФЗ №89 «Об отходах производства и потребления».

Экономические аспекты выбора теплоносителя для промышленных и бытовых систем

Стоимость закупки органических теплоносителей (например, синтетических масел) в 3–5 раз выше по сравнению с неорганическими (вода, водно-гликолевые растворы). Однако срок службы органических составов может достигать 10 лет без замены, тогда как неорганические требуют периодического обновления каждые 2–3 года, особенно в условиях агрессивной среды или высокой температуры.

Затраты на обслуживание существенно различаются. Неорганические растворы вызывают коррозию оборудования при нарушении pH-баланса, что увеличивает расходы на антикоррозионные добавки и профилактику. Органические теплоносители, хотя и менее агрессивны, требуют специализированного контроля за деградацией состава, особенно при температурах выше 300 °C.

Теплоотдача и энергопотребление влияют на экономику системы в целом. Неорганические жидкости имеют более высокую теплопроводность и меньшую вязкость при низких температурах, что снижает энергозатраты на перекачку и ускоряет нагрев. Органические – требуют более мощных насосов и теплообменников, особенно при запуске системы в холодное время года.

Выбросы и утилизация также влияют на стоимость эксплуатации. Неорганические растворы легче утилизируются и не требуют лицензий на обращение с опасными веществами. Органические составы часто относятся к 3–4 классу опасности, что увеличивает расходы на хранение, транспортировку и утилизацию.

Вопрос-ответ:

Чем отличается органический теплоноситель от неорганического?

Основное различие между ними заключается в составе. Органические теплоносители создаются на основе углеродсодержащих соединений, например, синтетических масел или гликолей. Неорганические, как правило, включают воду, водно-солевые растворы и другие минеральные компоненты. Это влияет на их температуру замерзания, теплопроводность и устойчивость к высоким температурам.

В каких случаях лучше использовать органический теплоноситель?

Органические составы чаще выбирают для систем, работающих при высоких температурах и требующих стабильности при длительной эксплуатации. Они хорошо подходят для промышленных установок, солнечных коллекторов и замкнутых систем, где важна минимальная коррозия и малое испарение.

Есть ли разница в безопасности между органическими и неорганическими теплоносителями?

Да, разница есть. Неорганические теплоносители, например вода или солевые растворы, считаются более безопасными с точки зрения воспламеняемости — они не горят. Органические теплоносители могут быть пожароопасными, особенно при утечке или нагреве выше допустимых температур. Поэтому при их использовании важно учитывать меры предосторожности.

Почему в отопительных системах жилых домов чаще используют неорганические теплоносители?

В таких системах чаще применяют воду или растворы на основе гликоля. Это связано с их доступностью, низкой стоимостью и тем, что они легко заменяются при обслуживании. Неорганические теплоносители также реже требуют специальной утилизации, что упрощает эксплуатацию в бытовых условиях.

Можно ли заменить один тип теплоносителя на другой без переделки системы?

Не всегда. Органические и неорганические теплоносители отличаются по химическому составу, вязкости, температурным характеристикам и взаимодействию с материалами труб. Перед заменой нужно учитывать совместимость с насосами, теплообменниками и уплотнительными материалами. Иногда потребуется промывка системы или полная замена отдельных компонентов.