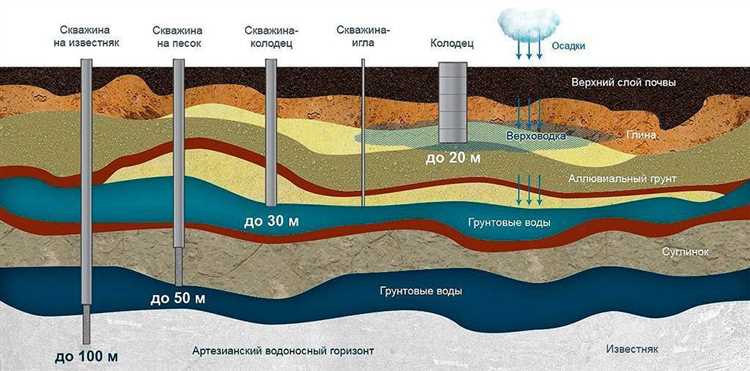

Глубина скважины напрямую влияет на качество и стабильность водоснабжения. В большинстве регионов России оптимальный уровень залегания водоносного горизонта для получения питьевой воды начинается от 30 метров. На этой глубине вода, как правило, уже прошла естественную фильтрацию через почву и песчаные пласты, что снижает концентрацию органических загрязнений и микроорганизмов.

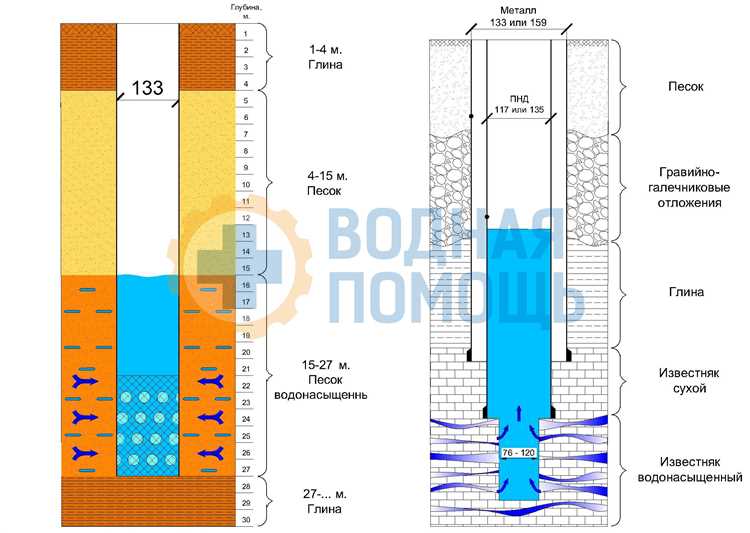

В центральной части России артезианская вода обычно доступна на глубинах от 60 до 150 метров. В Московской области, например, надёжным источником питьевой воды служат скважины глубиной около 80–120 метров, где залегают известняковые водоносные горизонты с устойчивыми дебитами и стабильным химическим составом.

Важно учитывать не только глубину, но и геологические особенности конкретного участка. В зонах с высоким уровнем поверхностного загрязнения (рядом с фермами, промышленными объектами) минимальная глубина скважины для питьевой воды должна быть не менее 50 метров. Более мелкие скважины (10–25 метров), использующие верховодку, подходят только для технических нужд и не гарантируют санитарной безопасности.

Рекомендовано бурение до водоносного горизонта, защищённого водоупорным слоем. Только при наличии таких условий можно обеспечить стабильное качество воды без регулярной доочистки. В большинстве случаев это означает глубину свыше 70 метров, особенно если водозабор планируется для постоянного проживания и круглогодичного использования.

Как определить уровень залегания водоносного горизонта на участке

Первичный способ – анализ геологических карт и гидрологических отчетов для вашего региона. Эти документы можно получить в местных филиалах Росгеолфонда или водоканала. В них указаны глубины залегания водоносных слоев, типы грунтов и предполагаемые дебиты.

Следующий шаг – изучение опыта соседей. Определите, на какой глубине они бурили скважины и какой уровень воды в них стабилизировался спустя несколько недель. Разброс глубин скважин в пределах 100–300 метров может указывать на сложный рельеф подземных вод.

Для точного определения глубины водоносного горизонта применяется электротомография или георадар. Это методы геофизической разведки, которые выявляют участки с высокой электропроводностью – характерный признак насыщенного водоносного слоя. Средняя стоимость таких исследований варьируется от 15 до 40 тысяч рублей в зависимости от площади участка.

В качестве оперативного метода возможно бурение разведочной скважины малого диаметра (до 110 мм). Она позволит определить уровень первого стабильного водоносного горизонта, его дебит и химический состав воды. Это практичный способ, если необходимо убедиться в наличии воды перед бурением полноценной скважины.

Также можно воспользоваться сезонным наблюдением: в периоды пиковых паводков (весна) и минимального уровня воды (конец лета) проводится контроль уровня грунтовых вод в контрольной шурфе или старой скважине на участке. Разница между максимумом и минимумом указывает на стабильность горизонта.

Важно учитывать тип водоносного горизонта. Пример:

| Тип горизонта | Глубина (м) | Примечание |

|---|---|---|

| Верховодка | 1–5 | Нестабильна, не подходит для питья |

| Грунтовый | 5–20 | Возможно загрязнение, требуется фильтрация |

| Межпластовый | 30–70 | Более защищён, подходит для питьевого водоснабжения |

| Артезианский | 100–300+ | Высокое качество, но требуется лицензия |

Точное определение уровня залегания горизонта требует сочетания геологических данных, геофизики и полевых наблюдений. Пренебрежение хотя бы одним из этих этапов повышает риск бурения в «сухую» зону или попадания в некачественный пласт.

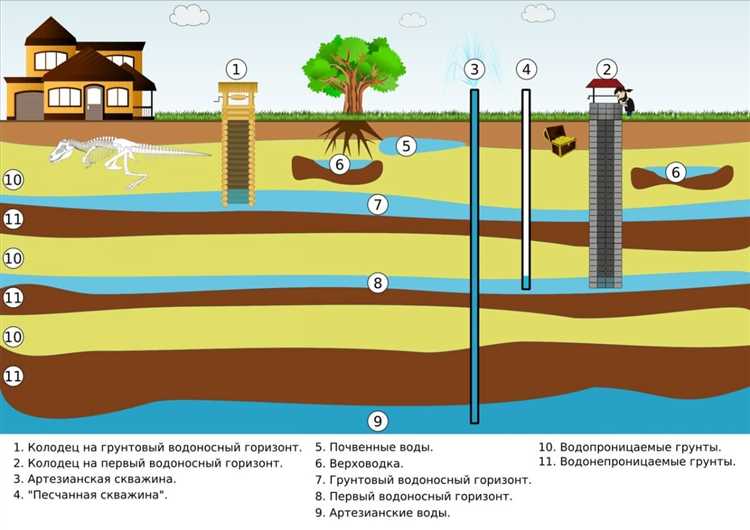

Разница между верховодкой, грунтовыми и артезианскими водами

Грунтовые воды залегают на глубине от 5 до 30 метров, выше первого водоупорного слоя. Подпитываются инфильтрацией атмосферных осадков и частично – утечками из водотоков. Их уровень относительно стабилен, но в засушливые периоды может снижаться. Качество зависит от геологии местности: возможны примеси железа, марганца, но при условии отсутствия загрязнений сверху вода пригодна для питья после фильтрации.

Артезианские воды залегают между двумя водонепроницаемыми слоями на глубинах от 30 до 300 метров. В отличие от верхних вод, они защищены от поверхностного загрязнения. Обладают стабильным химическим составом, часто содержат полезные минералы, но могут быть перенасыщены железом или фтором. Требуется анализ на минерализацию перед использованием. Оптимальны для автономного водоснабжения при глубине скважины от 60 метров.

Минимальная глубина скважины для стабильного качества питьевой воды

Минимальная глубина скважины, обеспечивающая стабильное качество питьевой воды, начинается от 30 метров. На меньших глубинах вода чаще подвержена поверхностным загрязнениям: удобрения, пестициды, стоки и микроорганизмы проникают в водоносный слой через верхние грунты.

В водоносных горизонтах на глубине 30–50 метров вода, как правило, проходит естественную фильтрацию через песок, глину и известняковые породы, что снижает уровень органических и химических примесей. В этом диапазоне уже формируется артезианский слой с низкой бактериальной активностью.

Для сельской местности и участков с интенсивным сельхозпроизводством минимально безопасная глубина увеличивается до 50–70 метров. Это необходимо из-за высокого риска загрязнения нитратами и фекальными бактериями из септиков и навозохранилищ.

Скважины глубже 100 метров практически всегда обеспечивают стабильное качество воды без сезонных колебаний состава. Однако бурение на такую глубину оправдано только в случае отсутствия устойчивых водоносных горизонтов выше. Оптимизация глубины должна опираться на гидрогеологические данные конкретного участка, включая тип почвы, уровень залегания грунтовых вод и характер подземных пластов.

Влияние типа почвы и геологии региона на выбор глубины бурения

Глубина бурения напрямую зависит от геологических слоев, залегающих в конкретном районе. В песчаных почвах водоносные горизонты могут находиться на глубине 10–30 метров, однако такие источники часто подвержены загрязнению, особенно вблизи сельскохозяйственных или промышленных зон.

Глинистые породы обладают низкой фильтрационной способностью и нередко перекрывают более глубокие и защищённые водоносные горизонты. В таких случаях рекомендуется бурение на глубину 40–60 метров, чтобы обойти поверхностные слои, насыщенные примесями.

В известняковых районах вода залегает в карстовых полостях, которые могут находиться на глубине от 70 до 150 метров. Бурение в таких условиях требует предварительного геофизического анализа, так как карстовые структуры неравномерны и непредсказуемы по водоотдаче.

В зонах с гранитным или кристаллическим основанием водоносные трещины могут располагаться на глубине более 100 метров. Здесь без детального гидрогеологического обследования высок риск пробурить скважину в сухую зону.

В регионах с чередующимися слоями песка и глины оптимальная глубина подбирается с учётом залегания второго или третьего водоносного горизонта, который, как правило, чище и стабильнее по дебиту. В таких случаях глубина бурения составляет 50–90 метров.

Как избежать загрязнения воды при неглубокой скважине

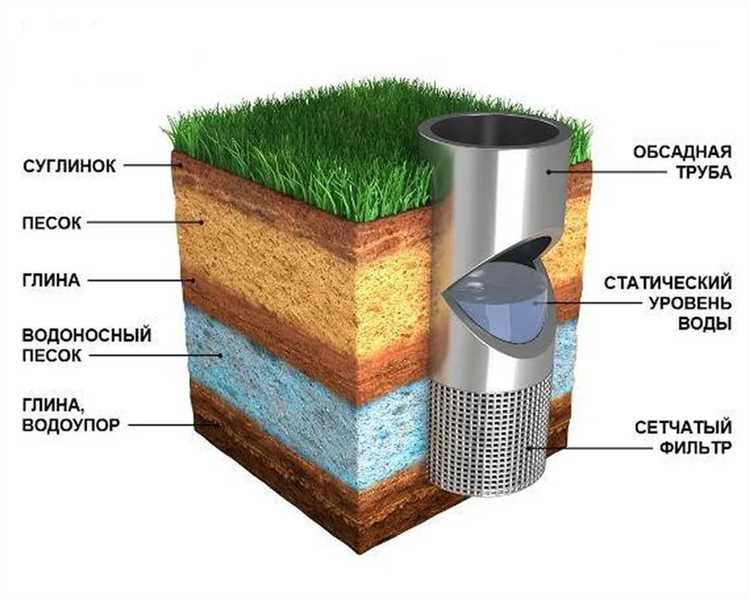

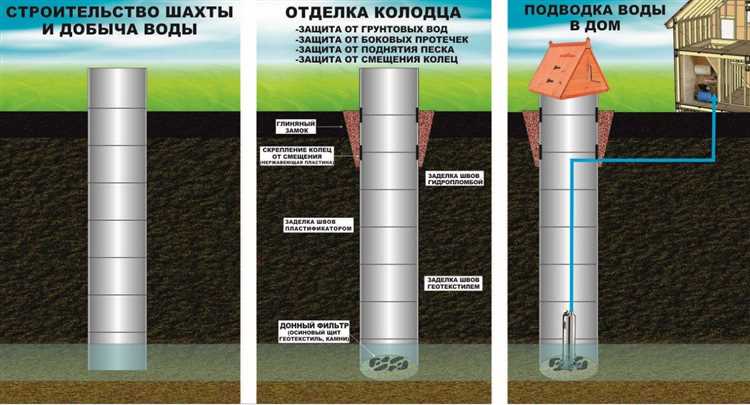

Неглубокие скважины (обычно до 30 метров) подвержены загрязнению из-за близости к поверхностным водам и антропогенным источникам. Главная мера защиты – правильная герметизация обсадной трубы. Межтрубное пространство необходимо заполнить цементным раствором на всю глубину до водоупора. Это исключает поступление загрязнённой воды из верхних горизонтов.

Крайне важно отдаление скважины от потенциальных источников загрязнения. Минимальное расстояние до септиков – 30 метров, до компостных куч – 15 метров, до уличных туалетов – 25 метров. При наличии склона скважину размещают выше по склону относительно источников загрязнения, чтобы исключить инфильтрацию стоков.

Голова скважины должна быть поднята минимум на 60 см над уровнем земли и оборудована герметичной крышкой. По периметру обустраивается глиняный замок диаметром не менее 1 метра и глубиной 1–2 метра. Он предотвращает просачивание поверхностных вод вдоль обсадной трубы.

Фильтр нижней части скважины должен соответствовать фракции водоносного слоя. При неправильном подборе возможно попадание мелких частиц, снижающих качество воды и засоряющих систему. Использование гравийной обсыпки диаметром 2–5 мм вокруг фильтра позволяет стабилизировать забор воды и снизить мутность.

Воду из неглубокой скважины необходимо регулярно проверять в лаборатории. Основные показатели – микробиологическое загрязнение (общее количество колиформ и E. coli), нитраты, железо, марганец. При превышении предельных значений требуется установка системы водоочистки (например, УФ-обеззараживание и ионообмен).

Рекомендованная глубина скважины при строительстве частного дома

Для обеспечения стабильного доступа к качественной питьевой воде при строительстве частного дома оптимальная глубина скважины варьируется от 20 до 60 метров. Выбор конкретной глубины зависит от геологических условий и наличия водоносных слоев на участке.

Основные рекомендации по глубине скважины:

- В пределах 20–30 метров обычно встречаются верхние водоносные горизонты (песчаные или галечниковые слои), вода из которых может содержать повышенное количество железа и механических примесей.

- Глубина 30–50 метров обеспечивает доступ к более стабильным и чистым слоям, где снижен риск проникновения загрязнений поверхностного происхождения.

- Скважины глубиной свыше 50 метров рекомендованы для регионов с нестабильным уровнем грунтовых вод или в местах, где верхние горизонты не дают достаточного объема воды.

При планировании глубины необходимо учитывать:

- Гидрогеологические исследования участка – определение уровня залегания водоносных горизонтов.

- Качество воды на различных глубинах – анализ проб из скважин соседних объектов.

- Требования по производительности скважины – минимальный дебит для бытового потребления обычно составляет 0,5–1,5 кубометра в час.

При отсутствии данных оптимально закладывать скважину глубиной около 40 метров, что обеспечивает баланс между затратами на бурение и качеством воды.

Важно помнить, что скважина менее 20 метров подвержена сезонным колебаниям уровня воды и загрязнениям, а более 60 метров требует существенных затрат и специального оборудования для эксплуатации.

Вопрос-ответ:

Как определить подходящую глубину скважины для получения качественной питьевой воды?

Глубина скважины зависит от геологических особенностей конкретного района и расположения водоносных слоев. Обычно для питьевой воды выбирают глубину, при которой вода находится в защищённых от поверхностных загрязнений слоях. Это могут быть водоносные горизонты от нескольких десятков до сотен метров. Чтобы точно определить нужную глубину, проводят гидрогеологические исследования и анализ проб воды с разных уровней.

Почему слишком мелкие скважины не подходят для водоснабжения частного дома?

Мелкие скважины, как правило, достигают только верхних водоносных горизонтов, которые чаще всего содержат загрязнения и микроорганизмы из почвы и поверхностных слоёв. Такие воды требуют дополнительной сложной очистки и могут быть нестабильными по количеству и качеству. Кроме того, уровень воды в мелких скважинах может сильно меняться в зависимости от сезона и погодных условий.

Какие риски связаны с слишком глубокой скважиной для питьевой воды?

Глубокие скважины иногда содержат воду с повышенным содержанием минералов или природных примесей, таких как железо, марганец или радон. Кроме того, бурение на большую глубину обходится дороже и требует специального оборудования. В некоторых случаях слишком глубокая скважина может привести к пересечению нескольких водоносных горизонтов и ухудшению качества воды. Поэтому важно соблюдать баланс и проводить анализ воды перед окончательным выбором глубины.

Какие факторы влияют на выбор оптимальной глубины скважины для питьевой воды в разных регионах?

На глубину влияет геология района, наличие и расположение водоносных слоёв, климатические условия и уровень загрязнения поверхностных вод. В регионах с песчаным грунтом водоносные горизонты могут быть ближе к поверхности, а в горных или каменистых местах – значительно глубже. Важно также учитывать сезонные колебания уровня грунтовых вод и степень защиты водоносного слоя от поверхностных воздействий.

Какие методы используют для проверки качества воды из скважины и оценки её пригодности для питья?

Для анализа берут образцы воды, которые затем исследуют в лаборатории на содержание химических веществ, микроорганизмов и физических показателей (цвет, мутность, запах). Особое внимание уделяют наличию бактерий, нитратов, железа, жесткости и других показателей, влияющих на здоровье. После получения результатов можно сделать вывод о необходимости дополнительной очистки или изменить глубину скважины для улучшения качества.

Какие факторы влияют на выбор глубины скважины для питьевой воды?

При выборе глубины скважины важно учитывать несколько параметров. В первую очередь, это геологические особенности района — тип пород и наличие водоносных слоев. Глубина водоносного горизонта может сильно варьироваться, поэтому необходимо определить, где расположены чистые и устойчивые запасы воды. Кроме того, учитывается качество воды на разных глубинах: в верхних слоях может быть загрязнение, а в слишком глубоких — повышенное содержание минеральных веществ. Важна также надежность добычи и возможность технического обслуживания скважины. В конечном счёте, глубина подбирается так, чтобы обеспечить стабильный доступ к чистой воде без излишних затрат на бурение и эксплуатацию.