В биологических системах очистки сточных вод основную нагрузку по разложению органических соединений берут на себя бактерии. Их метаболическая активность обеспечивает трансформацию загрязняющих веществ в нетоксичные формы. Например, аэробные бактерии рода Nitrosomonas и Nitrobacter участвуют в нитрификации – процессе окисления аммиака до нитратов, что является критически важным этапом в удалении азота из сточных вод.

В анаэробных условиях активны представители рода Clostridium, а также метаногенные археи, которые разлагают органику до метана и углекислого газа. Эти процессы особенно эффективны при температуре от 30 до 37 °C и уровне pH от 6,8 до 7,2. Нарушение этих параметров приводит к снижению бактериальной активности и ухудшению качества очистки.

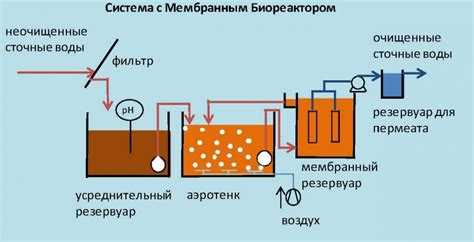

Рекомендовано поддерживать равновесие между аэробными и анаэробными зонами в реакторе, поскольку это позволяет достигать более полной минерализации органических соединений. При проектировании биологических систем необходимо учитывать биомассу активного ила, удельную скорость роста бактерий и время задержки осадка, что напрямую влияет на эффективность удаления БПК и ХПК.

Использование биоусилителей, содержащих специализированные штаммы бактерий, позволяет ускорить запуск новых очистных сооружений и повысить устойчивость системы к пиковым нагрузкам. Однако важно проводить предварительную биосовместимость бактерий с существующей микрофлорой, чтобы избежать конкуренции и снижения эффективности процесса.

Какие типы бактерий участвуют в разложении органических загрязнителей

Аэробные бактерии играют ключевую роль в первичной стадии очистки сточных вод. Rhodococcus и Pseudomonas активно расщепляют углеводороды, фенолы, спирты и поверхностно-активные вещества. Их активность требует постоянного поступления кислорода, что реализуется в аэротенках с механической аэрацией.

Факультативные анаэробы, такие как Bacillus и Enterobacter, продолжают разложение в условиях пониженного содержания кислорода. Они адаптируются к переменным условиям и способствуют деградации белков, углеводов и жиров, уменьшая биохимическое потребление кислорода (БПК) стока.

Облигатные анаэробы (например, Clostridium) действуют в анаэробных биореакторах. Они участвуют в ферментации сложных органических веществ с образованием метана, водорода и уксусной кислоты. Этот этап важен при глубокой очистке осадка и биогазообразовании.

Нитрифицирующие бактерии – Nitrosomonas и Nitrobacter – преобразуют аммиак в нитраты. Они необходимы для удаления азота и предотвращения эвтрофикации водоёмов. Их активность строго зависит от уровня растворённого кислорода и температуры (оптимум – 20–30 °C).

Денитрифицирующие бактерии, включая Paracoccus и Thiobacillus denitrificans, восстанавливают нитраты до молекулярного азота в бескислородных условиях. Их внедрение в отдельные анаэробные зоны способствует замыканию азотного цикла в системе биологической очистки.

Эффективная очистка требует строгого контроля условий среды: поддержание нейтрального pH (6,5–7,5), температуры, аэрации и баланса углерода, азота и фосфора (C:N:P = 100:5:1). Нарушение этих параметров снижает активность целевых бактерий и ухудшает качество очищенной воды.

Как формируется активный ил и какую роль в этом играют бактерии

Активный ил формируется в результате накопления и агрегации микроорганизмов, главным образом аэробных бактерий, в аэротенках станций биологической очистки. В процессе работы станции сточные воды насыщаются кислородом, что создает условия для роста бактерий, перерабатывающих органические вещества. Бактерии прикрепляются к взвешенным частицам и друг к другу, образуя флокулы – основу активного ила.

Ключевую роль играют бактерии родов *Pseudomonas*, *Bacillus*, *Nitrosomonas* и *Nitrobacter*. Гетеротрофные бактерии (*Pseudomonas*, *Bacillus*) разлагают органику, а нитрифицирующие (*Nitrosomonas*, *Nitrobacter*) окисляют аммиак до нитратов. Оптимальная температура среды для их активности – 20–30 °C, pH – 6.5–8.2. При этих условиях микроорганизмы формируют устойчивую биомассу, способную к эффективному самообновлению и очищению воды.

Скорость формирования активного ила зависит от концентрации органических веществ, кислорода, гидравлической нагрузки и времени аэрирования. Для стабильного процесса необходимо поддерживать концентрацию растворенного кислорода на уровне 2–4 мг/л. При недостатке кислорода флокулы разрушаются, и бактерии переходят к анаэробному метаболизму, что снижает эффективность очистки и вызывает неприятные запахи.

Для поддержания качества активного ила рекомендуется:

- Контролировать соотношение БПК5 к азоту и фосфору в пределах 100:5:1;

- Регулярно измерять индекс ила (SVI) – оптимальное значение 80–150 мл/г;

- Осуществлять своевременное удаление избытка ила для предотвращения старения биомассы.

Механизмы удаления аммония и нитратов с участием нитрифицирующих и денитрифицирующих бактерий

Удаление аммония начинается с его окисления нитрифицирующими бактериями. Первую стадию осуществляют аммоний-окисляющие бактерии (AOB), преимущественно рода *Nitrosomonas*, которые преобразуют аммоний (NH₄⁺) в нитрит (NO₂⁻) с использованием кислорода в качестве акцептора электронов. Этот процесс требует концентрации растворённого кислорода не менее 2 мг/л для поддержания высокой активности фермента аммоний-монооксигеназы.

На втором этапе нитрит окисляется до нитрата (NO₃⁻) нитрит-окисляющими бактериями (NOB), главным образом представителями рода *Nitrobacter*. Для эффективного завершения нитрификации необходимо обеспечить поддержание pH в пределах 7,0–8,0 и температуру 25–30 °C, так как эти параметры напрямую влияют на скорость метаболизма данных бактерий.

Процесс денитрификации запускается в анаэробных или аноксических условиях, где нитрат служит альтернативным акцептором электронов. Денитрифицирующие бактерии, включая *Pseudomonas*, *Paracoccus* и *Bacillus*, восстанавливают нитрат до газообразного азота (N₂) через промежуточные стадии: NO₃⁻ → NO₂⁻ → NO → N₂O → N₂. Для активации этого процесса необходимо наличие доступного источника углерода, например, метанола или ацетата, при концентрации C:N не менее 4:1.

Ключевое условие эффективного сочетания нитрификации и денитрификации – пространственное или временное разделение зон с различным уровнем кислорода. В биореакторах с каскадной аэрацией и последовательными аноксическими зонами достигается высокая степень удаления азотистых соединений с выходной концентрацией нитратов менее 10 мг/л при правильной настройке гидравлического времени удерживания (HRT) и нагрузки по аммонию.

Влияние температуры и pH на жизнедеятельность очистных бактериальных сообществ

- Оптимальная температура для большинства мезофильных бактерий, задействованных в аэробных и анаэробных процессах – от 25°C до 35°C. При снижении температуры до 15°C скорость метаболизма падает на 50–70%, а при 10°C – почти полностью останавливается нитрификация.

- Повышение температуры выше 40°C ведёт к денатурации ферментов и гибели нитрифицирующих бактерий, особенно чувствительных к термическим колебаниям.

- Анаэробные метаногенные бактерии функционируют эффективно при 32–37°C. При колебаниях температуры более чем на 2–3°C в сутки снижается стабильность процесса метаногенеза.

pH среды напрямую влияет на проницаемость клеточных мембран, активность ферментов и устойчивость микробных сообществ к токсинам.

- Аэробные бактерии эффективно работают в диапазоне pH от 6,5 до 8,2. При pH ниже 6,5 угнетается активность аммоний-окисляющих бактерий (AOB), при pH выше 8,5 снижается скорость нитрификации.

- Анаэробные процессы чувствительны к pH: оптимум составляет 6,8–7,4. При pH ниже 6,6 резко падает активность ацетокlastических метаногенов, что приводит к накоплению летучих жирных кислот и закислению среды.

- Для устойчивости процессов рекомендуется автоматическое регулирование pH с использованием буферных растворов, например бикарбонатов, и постоянный онлайн-мониторинг параметров.

Стабильность температурного режима и pH – критическое условие для поддержания высокой активности очистных бактерий. Резкие колебания этих показателей провоцируют сдвиги в структуре микробного сообщества, что увеличивает риск нарушения технологического процесса.

Особенности использования анаэробных бактерий в метантенках

Анаэробные бактерии в метантенках осуществляют разложение органических соединений без доступа кислорода, формируя биогаз – смесь метана и углекислого газа. Для эффективной работы системы важно поддерживать стабильные условия внутри реактора.

Температурный режим является критическим параметром. Мезофильный диапазон (от 30 до 38 °C) обеспечивает устойчивость процесса и широкую бактериальную активность. При термофильных условиях (50–57 °C) достигается более высокая скорость разложения, но увеличивается риск нарушения микробного баланса.

Значение pH должно находиться в пределах 6,8–7,4. Снижение pH ниже 6,5 указывает на накопление летучих жирных кислот и торможение метаногенеза. Для нейтрализации применяются карбонатные буферы или дозированная подача щелочей.

Нагрузку по органическому веществу необходимо регулировать в пределах 1,5–4 кг ХПК/м³·сутки. Превышение приводит к закислению среды, угнетению метаногенов и снижению выхода биогаза.

Гидравлическое время пребывания должно составлять не менее 15 суток для мезофильных условий. Уменьшение времени ведёт к вымыванию медленно растущих метаногенов и снижению стабильности процесса.

Токсичность субстрата оказывает прямое влияние на активность анаэробной микрофлоры. Не допускается присутствие тяжёлых металлов, хлорсодержащих соединений, антибиотиков и ПАВ в концентрациях выше допустимых норм. Предварительная нейтрализация или разбавление – обязательны.

Циркуляция осадка способствует поддержанию высокой плотности бактериальной биомассы. Рециркуляция активного ила в метантенк стабилизирует микробное сообщество и повышает метановый выход.

Контроль ключевых параметров (pH, температура, газовыделение, летучие жирные кислоты) в режиме реального времени позволяет оперативно реагировать на сбои и оптимизировать работу метантенка.

Причины сбоев в работе бактериальных систем и способы их стабилизации

Высокая концентрация аммония, тяжелых металлов и хлорсодержащих соединений вызывает ингибирование или полное подавление микробной активности. Повышенная нагрузка по органическим веществам приводит к недостатку кислорода и накоплению продуктов распада, что нарушает баланс микрофлоры. Частое изменение состава сточных вод требует адаптации бактериальных сообществ, что снижает эффективность очистки.

Для стабилизации процесса необходим мониторинг ключевых параметров – температуры, pH, концентрации токсинов и растворенного кислорода. Автоматизация контроля позволяет своевременно корректировать условия. Внедрение буферных систем стабилизирует pH, а использование аэрационных устройств обеспечивает оптимальный уровень кислорода.

Для снижения токсичности целесообразно применять биосорбенты или предварительную химическую обработку сточных вод. Регулярное введение активных культур, адаптированных к локальным условиям, восстанавливает биологический баланс. Умеренное дозирование нагрузки предотвращает перегрузку системы и позволяет поддерживать высокую эффективность очистки.

Интеграция этих мер минимизирует сбои и продлевает срок службы бактериальных систем, обеспечивая стабильное качество очищенных вод и сокращение затрат на обслуживание.

Вопрос-ответ:

Каким образом бактерии способствуют очищению сточных вод?

Бактерии расщепляют органические вещества, содержащиеся в сточных водах, превращая их в более простые и менее вредные соединения. Этот процесс снижает концентрацию загрязнителей и позволяет улучшить качество воды перед её выпуском в окружающую среду.

Какие типы бактерий чаще всего применяются в биологической очистке?

В очистке обычно участвуют аэробные и анаэробные бактерии. Аэробные нуждаются в кислороде и эффективно разлагают органику в присутствии воздуха, тогда как анаэробные работают без доступа кислорода, помогая разрушать сложные соединения в отстойниках и биореакторах.

Почему биологическая очистка с использованием бактерий считается экологичной?

Использование микроорганизмов позволяет избежать применения химических реагентов, которые могут нанести вред экосистеме. Кроме того, благодаря биологическим процессам загрязняющие вещества преобразуются в безвредные соединения, что снижает нагрузку на природные водоемы.

Как влияет температура на деятельность бактерий в системах очистки?

Температура существенно влияет на активность бактерий: при слишком низких температурах процессы замедляются, а при слишком высоких — микроорганизмы могут погибать. Оптимальный температурный режим помогает поддерживать стабильное и быстрое разложение органики.

Какие проблемы могут возникать при использовании бактерий для очистки сточных вод?

К возможным сложностям относятся недостаток кислорода для аэробных бактерий, засорение оборудования, а также колебания химического состава сточных вод, которые могут подавлять жизнедеятельность микроорганизмов. Для успешной очистки требуется регулярный контроль и корректировка условий.

Как именно бактерии участвуют в процессе очистки сточных вод?

Бактерии расщепляют органические вещества, содержащиеся в сточных водах, превращая их в более простые и безвредные соединения. Они разлагают белки, жиры и углеводы, что снижает загрязненность воды и уменьшает количество взвешенных частиц. В процессе жизнедеятельности бактерии используют эти вещества как источник энергии и строят свои клетки. Благодаря их активности снижается уровень биохимического кислородного потребления (БПК), что является показателем загрязненности воды.

Почему микробные сообщества в очистных сооружениях могут работать неравномерно и как это влияет на качество очистки?

Микробные сообщества в установках по очистке сточных вод могут изменять свою активность в зависимости от состава и концентрации загрязнителей, температуры, уровня кислорода и других факторов. Если условия становятся неблагоприятными, некоторые виды бактерий могут погибать или замедлять обмен веществ, что ведет к снижению скорости разложения органики. В результате на выходе из системы вода может содержать больше загрязнений, чем ожидается. Для поддержания стабильной работы очистных сооружений важно контролировать параметры среды и обеспечивать оптимальные условия для жизнедеятельности бактерий.