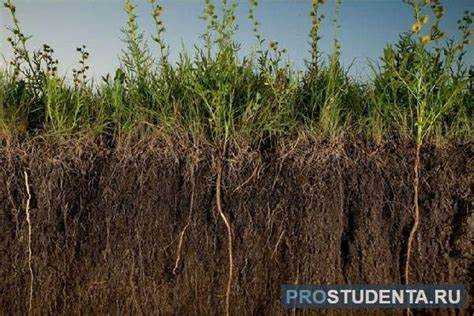

Почва – это сложная природная система, состоящая из минеральных частиц, органических веществ, воды и воздуха. Её физические и химические свойства определяют возможности для роста растений и качество сельскохозяйственного производства. Важно учитывать гранулометрический состав почвы, который влияет на водопроницаемость и удержание влаги.

Структура почвы формируется из агрегатов разного размера, обеспечивая доступ кислорода корням и оптимальные условия для микроорганизмов. Хорошо структурированная почва улучшает аэрацию и снижает риск эрозии.

Химический состав почвы включает содержание питательных элементов, таких как азот, фосфор и калий, а также уровень pH, который влияет на доступность этих элементов для растений. Рекомендуется регулярно проводить анализ почвы для точной корректировки удобрений и внесения необходимых элементов.

Влагозадерживающая способность почвы зависит от её текстуры и органического вещества. Например, суглинистые почвы удерживают воду лучше, чем песчаные, что важно учитывать при выборе культур и систем орошения.

Для поддержания плодородия почвы необходимо соблюдать севооборот, использовать органические удобрения и минимизировать нарушение её структуры механическими средствами.

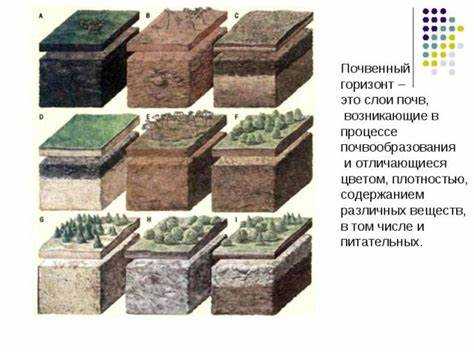

Определение почвы и её роль в экосистеме

В экосистеме почва выполняет ключевые функции:

- Резервуар питательных веществ: удерживает и постепенно отдаёт растениям макро- и микроэлементы, необходимые для фотосинтеза и обмена веществ.

- Среда для жизнедеятельности организмов: обеспечивает место обитания для бактерий, грибов, червей и других почвенных обитателей, участвующих в разложении органики и формировании гумуса.

- Регулятор водного режима: контролирует инфильтрацию, хранение и движение воды, предотвращая эрозию и способствуя удержанию влаги для растений.

- Фильтр и буфер: очищает воду, проходящую через почвенный профиль, нейтрализует токсичные вещества и снижает их поступление в водоёмы.

- Участник круговорота веществ: играет важную роль в циклах углерода, азота и других элементов, поддерживая биогеохимическое равновесие.

Для сохранения устойчивости экосистем необходимо поддерживать здоровье почвы путем:

- Минимизации механического нарушения, чтобы сохранить структуру и пористость.

- Контроля уровня влажности и предотвращения засоления.

- Регулярного внесения органических удобрений и поддержки биологической активности.

- Предотвращения эрозии путем посадки покровных культур и создания защитных насаждений.

Понимание состава и функций почвы позволяет оптимизировать сельскохозяйственные практики и восстановительные мероприятия, что напрямую влияет на продуктивность экосистем и устойчивое использование природных ресурсов.

Физические свойства почвы: структура, плотность и пористость

Структура почвы определяется агрегатами – слипшимися частицами минералов и органических веществ. Размер и форма агрегатов влияют на аэрацию, водопроницаемость и удержание влаги. Оптимальная структура обеспечивает сбалансированное распределение крупных и мелких пор, способствуя корнепрорастанию и биологической активности.

Плотность почвы характеризует массу твердых частиц на единицу объёма. Объёмная плотность (г/см³) для плодородных почв обычно варьируется от 1,1 до 1,4 г/см³. Значения выше 1,6 г/см³ указывают на уплотнение, затрудняющее корнеобразование и движение воды. Плотность влияет на доступность воздуха и воды для растений.

Пористость – отношение объёма пор к общему объёму почвы, выражается в процентах. Высокая пористость (40–60%) обеспечивает эффективный дренаж и газообмен. Крупные поры способствуют быстрому дренажу, мелкие – удержанию воды. Избыточное уплотнение снижает пористость, ухудшая рост растений и активность микроорганизмов.

Рекомендуется регулярно контролировать плотность и пористость на полях с интенсивной обработкой. Для восстановления структуры применяют органические удобрения и минимальную обработку, уменьшая уплотнение. Механическое рыхление эффективно при плотности выше 1,5 г/см³, но требует последующего контроля, чтобы избежать деградации структуры.

Химический состав почвы и влияние на плодородие

Почва состоит из минеральных веществ, органических соединений, воды и воздуха. Минеральные компоненты представлены макро- и микроэлементами. К основным макроэлементам относятся азот (N), фосфор (P), калий (K), кальций (Ca), магний (Mg) и сера (S). Их дефицит ограничивает рост растений и снижает урожайность.

Азот обеспечивает формирование белков и хлорофилла, необходим для интенсивного роста. Оптимальное содержание азота в пахотных почвах составляет от 0,15% до 0,30%. Фосфор участвует в энергетическом обмене, влияет на развитие корневой системы; его подвижность в почве ограничена, поэтому важна правильная локализация удобрений. Калий регулирует водный баланс и устойчивость к стрессам, содержание его в плодородных почвах варьируется от 1% до 3%.

Микроэлементы, такие как железо (Fe), марганец (Mn), цинк (Zn), медь (Cu), бор (B) и молибден (Mo), необходимы в меньших количествах, но их недостаток или избыток негативно влияет на метаболизм растений. Например, дефицит цинка снижает активность ферментов, а избыток марганца токсичен для корней.

Органическое вещество почвы играет роль источника питательных элементов и улучшает структуру, водо- и воздухопроницаемость. Минимальное содержание органического вещества для плодородия – 3–5%. Регулярное внесение органики и соблюдение севооборотов поддерживает баланс микроэлементов и способствует накоплению гумуса.

pH почвы существенно влияет на доступность элементов. Оптимальный диапазон для большинства культур – 6,0–7,0. При кислых почвах (pH ниже 5,5) снижается доступность фосфора и кальция, увеличивается растворимость токсичных металлов. В таких условиях рекомендуются известкование и коррекция кислотности.

Для оценки плодородия необходима регулярная химическая диагностика почвы с анализом содержания макро- и микроэлементов, pH и органического вещества. На основе результатов формируется система удобрений, включающая минеральные и органические компоненты, направленная на устранение дефицитов и поддержание биохимического баланса.

Планомерное управление химическим составом почвы повышает продуктивность и качество сельскохозяйственных культур, снижает экологическую нагрузку и способствует устойчивому развитию агроэкосистем.

Водный режим почвы: удержание и пропускание влаги

Водный режим почвы определяется способностью удерживать и пропускать влагу, что напрямую влияет на жизнедеятельность растений и микробиоты. Величина влагоемкости почвы зависит от текстуры: глинистые почвы удерживают до 40–50% воды по массе, супеси – около 20–30%, а песчаные менее 10%.

Макрокапилляры обеспечивают быстрый дренаж и воздушный режим, предотвращая застой воды. Мелкие капилляры удерживают воду, доступную для растений, до напряжения 0,3–1,5 МПа. Влага при напряжении выше 1,5 МПа считается недоступной для корней и называется гигроскопической.

Оптимальное содержание влаги для большинства сельскохозяйственных культур составляет 60–80% от полевой влагоемкости. При снижении ниже этого уровня развивается водный стресс, замедляется рост и уменьшается продуктивность. Для восстановления влажности применяют орошение или мульчирование для снижения испарения.

Пористость и структура почвы определяют скорость инфильтрации и распределение воды. Компактированные слои снижают водопроницаемость и вызывают поверхностный сток, что ведет к эрозии и потере питательных веществ. Регулярное рыхление и органическое внесение улучшают водный режим за счет увеличения пористости и водоудерживающей способности.

Для оценки водного режима используют показатели полевой влагоемкости, полного увядания и гигроскопической влаги. Контроль этих параметров помогает оптимизировать агротехнику, снижая избыточный полив и предотвращая дефицит влаги.

Биологическая активность почвы и её значение

Биологическая активность почвы определяется количеством и разнообразием микроорганизмов, бактерий, грибов, актиномицетов, а также деятельностью почвенных животных – дождевых червей, клещей и насекомых. Эти организмы обеспечивают разложение органических остатков, минерализацию и мобилизацию питательных веществ, что напрямую влияет на плодородие почвы.

Показателем биологической активности служит интенсивность дыхания почвы, выражаемая в объёме выделяемого CO2. Значения от 5 до 15 мг CO2 на 100 г почвы в сутки свидетельствуют о нормальной активности для плодородных чернозёмов и дерново-подзолистых почв.

Высокая биологическая активность способствует улучшению агрономических свойств: структурообразованию, повышению влагоёмкости и аэрации. Это достигается за счёт гумусообразования и разрыхления почвенного слоя животными-микрообитателями.

Снижение биологической активности связано с использованием минеральных удобрений в избытке, глубоким вспахиванием и длительным применением пестицидов. Для восстановления рекомендуется введение органических удобрений (навоз, компост), сидеральные культуры и минимальная обработка почвы, сохраняющая микроорганизмы.

Регулярный мониторинг биологической активности с помощью ферментативных тестов и анализа дыхания позволяет своевременно корректировать агротехнические мероприятия, поддерживая экологический баланс и устойчивость почвенной экосистемы.

Методы оценки и анализа основных свойств почвы

Определение физических, химических и биологических свойств почвы требует комплексного подхода с применением точных методик. Точность диагностики напрямую влияет на правильность агротехнических решений и управление плодородием.

Для оценки физических характеристик почвы применяют следующие методы:

- Анализ гранулометрического состава – просеивание через набор сит с определёнными размерными отверстиями для определения доли песка, ила и глины.

- Измерение плотности и пористости – используют кольцевые пробоотборники, с последующим взвешиванием и определением объёма.

- Определение водопроницаемости – метод инфильтрации воды в естественных условиях или в лабораторных сосудах.

- Определение водоудерживающей способности – расчет полевой влажности, точка увядания и полевая ёмкость с помощью влагомеров или метода высушивания проб.

Химический анализ включает:

- Определение pH почвенного раствора – используется потенциометрический метод с помощью pH-метра в водной или солевой суспензии.

- Измерение содержания основных макро- и микроэлементов – азота, фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов методом спектрофотометрии, атомно-абсорбционной спектроскопии или экстракционными методами с применением специальных реагентов.

- Оценка органического вещества – методом калиометрического окисления по Курту или методом Тьюрелля.

- Определение общего и подвижного содержания солей для оценки засоленности почвы.

Биологическую активность почвы анализируют через:

- Измерение количества и разнообразия микробных сообществ методом посева на питательные среды или молекулярными методами ПЦР.

- Определение активности ферментов, таких как уреаза, фосфатаза и дегидрогеназа, с использованием специфических субстратов и спектрофотометрии.

- Изучение содержания микробиологического углерода и азота, что отражает биомассу микроорганизмов.

Для получения репрезентативных данных рекомендуется отбирать почвенные образцы с глубиной и по разным точкам участка, избегая загрязнений. Образцы для химического и биологического анализа хранят при температуре +4 °C и обрабатывают в течение 48 часов после отбора.

Регулярное применение комплексного анализа позволяет не только оценивать текущее состояние почвы, но и прогнозировать изменения при различных агротехнических воздействиях, что обеспечивает эффективное управление земельными ресурсами.

Вопрос-ответ:

Что влияет на структуру почвы и почему она важна для растений?

Структура почвы определяется размером, формой и связью её частиц — песка, ила, глины, а также органических остатков. Хорошо структурированная почва имеет поры разного размера, что обеспечивает приток воздуха и воды к корням растений. Это способствует развитию корневой системы, улучшает доступность питательных веществ и поддерживает микробиологическую активность, необходимую для роста растений.

Как определить кислотность почвы и как она влияет на рост растений?

Кислотность измеряется уровнем pH, который показывает концентрацию ионов водорода в почве. Значения pH ниже 7 указывают на кислую среду, выше 7 — на щелочную. Многие культуры предпочитают слабокислую или нейтральную почву (pH 6–7). Если почва слишком кислая или щелочная, растения могут испытывать дефицит важных элементов или токсичность некоторых соединений, что сказывается на их развитии и урожайности.

Какие методы применяются для оценки водного режима почвы?

Оценка водного режима включает измерение влажности с помощью датчиков или пробы, определение водопроницаемости и влагоёмкости. Также анализируется способность почвы удерживать воду после дождя или полива и скорость её испарения. Эти данные помогают подобрать оптимальный режим орошения и предупредить засуху или переувлажнение, что важно для поддержания здоровья растений.

В чем заключается роль органического вещества в почве?

Органическое вещество состоит из разложившихся остатков растений и животных. Оно улучшает структуру почвы, увеличивает её пористость и влагоёмкость, способствует удержанию питательных элементов. Также органика служит источником питания для почвенных микроорганизмов, которые участвуют в разложении и минерализации веществ, делая их доступными для растений. Без достаточного содержания органики плодородие почвы снижается.

Как плотность почвы влияет на развитие корневой системы?

Плотность характеризует массу почвы на единицу объёма и отражает степень её уплотнения. Высокая плотность уменьшает количество воздушных пор, что затрудняет проникновение кислорода к корням и ограничивает их рост. Это может вызвать кислородное голодание и замедлить поглощение воды и питательных веществ. Оптимальная плотность обеспечивает комфортные условия для развития корней и поддерживает активность полезных микроорганизмов.

Как структура почвы влияет на её способность удерживать воду и питательные вещества?

Структура почвы — это организация частиц и агрегатов в её объёме. Хорошо структурированная почва имеет поры разного размера, которые обеспечивают оптимальный баланс между удержанием влаги и её доступностью для растений. Мелкие поры задерживают воду, предотвращая её быстрое испарение, а крупные обеспечивают воздухообмен и дренаж, что важно для корней. Такая структура также способствует удержанию питательных веществ в корнеобитаемом слое, уменьшая их вымывание и делая их доступными для растений. Если структура нарушена, например, вследствие уплотнения или разрушения агрегатов, почва теряет способность эффективно хранить влагу и питательные вещества, что отражается на росте растений.