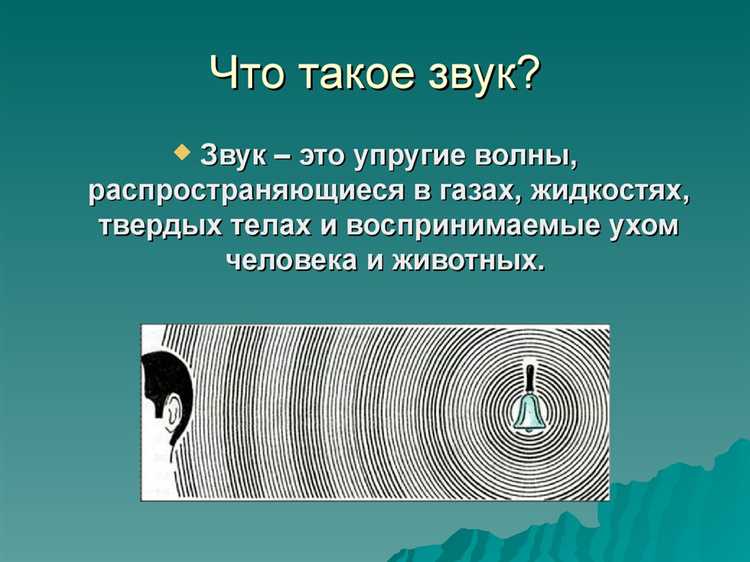

Звук – это механическое колебательное движение частиц среды, распространяющееся в виде продольных волн. Он не существует в вакууме, так как для передачи энергии необходима материальная среда: газ, жидкость или твёрдое тело. Основными характеристиками звука являются частота, амплитуда, длина волны и скорость распространения. Каждая из них измеряется в определённых физических единицах и имеет чёткие границы воздействия на органы слуха человека.

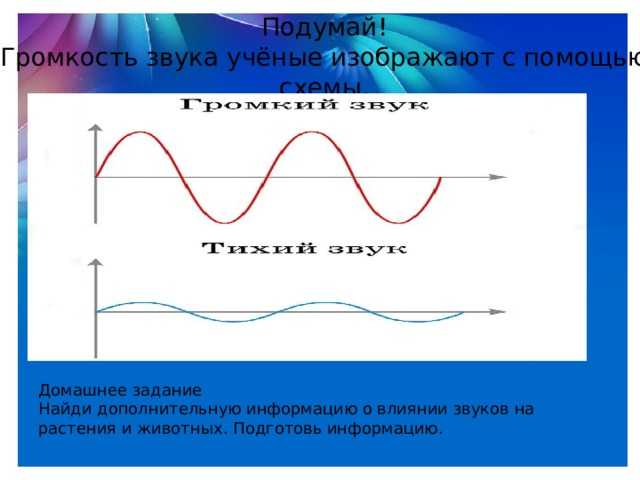

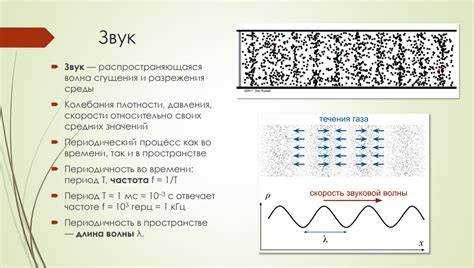

Частота звуковой волны, измеряемая в герцах (Гц), определяет высоту звука. Звуки в диапазоне от 20 до 20 000 Гц воспринимаются человеческим ухом. Всё, что ниже, считается инфразвуком, а выше – ультразвуком. Амплитуда, выражающаяся в децибелах (дБ), определяет громкость, то есть уровень звукового давления. При превышении 120 дБ звук становится болезненным, а при более высоких значениях – опасным для слуха.

Скорость звука зависит от плотности и упругости среды. В воздухе при температуре 20 °C она составляет около 343 м/с, в воде – около 1500 м/с, а в стали превышает 5000 м/с. Это объясняется различиями в молекулярной структуре: чем плотнее и жёстче материал, тем быстрее в нём распространяются звуковые колебания. Это свойство используется, например, при неразрушающем контроле прочности конструкций с помощью ультразвука.

Понимание физических основ звука необходимо для разработки акустических систем, медицинской диагностики (УЗИ), шумозащиты в строительстве и промышленности. Точное измерение и моделирование звуковых процессов позволяет создавать условия с заданными акустическими свойствами, в том числе в аудиториях, концертных залах и рабочих помещениях.

Как образуются звуковые волны в различных средах

В газообразной среде, такой как воздух, звуковая волна возникает в результате колебаний молекул, вызванных внешним возмущением – например, голосовыми связками или динамиком. Плотность воздуха и его температура напрямую влияют на скорость звука: при 20 °C она составляет около 343 м/с. Увеличение температуры ускоряет движение молекул и, соответственно, повышает скорость распространения звука.

В жидкостях плотность частиц выше, чем в газах, что обеспечивает более эффективную передачу колебаний. В воде скорость звука достигает около 1500 м/с при температуре 25 °C. При этом важную роль играет солёность и давление: чем выше эти параметры, тем выше скорость распространения.

В твёрдых телах молекулы расположены максимально близко, поэтому звук передаётся быстрее всего. В стали, например, скорость звука может достигать 5100 м/с. Колебания распространяются как в продольной, так и в поперечной форме, что отличает твёрдые тела от жидкостей и газов, где возможна только продольная передача.

Для точного моделирования акустических процессов необходимо учитывать плотность, модуль упругости и температуру конкретной среды. Эти параметры влияют не только на скорость, но и на затухание волн. Например, в вязкой жидкости звук быстро теряет амплитуду, а в кристаллической решётке – сохраняется дольше.

Роль колебаний частиц в передаче звука

Звук распространяется в материальной среде благодаря механическим колебаниям частиц. Когда источник звука, например мембрана динамика, начинает вибрировать, он передаёт механическое возмущение ближайшим молекулам воздуха. Эти частицы смещаются от положения равновесия и, под действием упругих сил, возвращаются обратно, передавая импульс соседним молекулам. Возникает цепная реакция – продольная волна, при которой колебания происходят в направлении распространения звука.

В жидкостях и твердых телах процесс аналогичен, но имеет свои особенности. В воде звуковые волны распространяются быстрее, чем в воздухе, из-за более высокой плотности и эластичности молекулярной структуры. В твердых телах, особенно в металлах, скорость передачи может достигать 5000–6000 м/с, благодаря прочным межатомным связям. Колебания здесь передаются не только на уровне молекул, но и через решеточные деформации.

Амплитуда и частота этих колебаний определяют интенсивность и высоту звука. При этом важно учитывать, что сами частицы среды не перемещаются на большие расстояния – они лишь колеблются около точки равновесия. Энергия звука распространяется, а не вещество.

Для точного анализа процессов звуковой передачи применяют уравнение волны, учитывающее параметры плотности среды, модуль упругости и вязкость. Эти параметры напрямую влияют на скорость и качество передачи звуковых колебаний, а также на возможные потери энергии в виде тепла.

От чего зависит скорость распространения звука

В газах скорость звука зависит от температуры, молекулярной массы и типа газа. Для воздуха при температуре +20 °C она составляет около 343 м/с. При повышении температуры молекулы движутся быстрее, передача импульса между ними ускоряется, и звук распространяется быстрее. Для водорода скорость звука превышает 1200 м/с, а для углекислого газа – около 260 м/с, что связано с разницей в молекулярной массе.

В жидкостях звук распространяется быстрее, чем в газах, поскольку молекулы расположены ближе друг к другу. Например, в пресной воде при температуре +25 °C скорость составляет около 1497 м/с. В морской воде она может достигать 1530–1540 м/с из-за повышенной солёности и плотности.

В твердых телах звуковая волна распространяется ещё быстрее. В стали скорость продольных звуковых волн достигает примерно 5900 м/с, а в алюминии – около 6420 м/с. Это связано с высокой плотностью упаковки атомов и значительным модулем упругости.

Дополнительно на скорость звука влияет давление, но преимущественно в газах. При постоянной температуре и увеличении давления (при сохранении идеальности газа) плотность растет пропорционально, и скорость звука остаётся практически неизменной, так как увеличивается также и упругость.

Для точного расчёта скорости звука в газе применяется формула: \( v = \sqrt{\frac{\gamma \cdot R \cdot T}{M}} \), где \( \gamma \) – показатель адиабаты, \( R \) – универсальная газовая постоянная, \( T \) – температура в Кельвинах, \( M \) – молярная масса. Эта формула подчёркивает ключевую роль температуры и молекулярного состава среды.

Как измеряют частоту и амплитуду звука

Частота звука отражает количество колебаний в секунду и измеряется в герцах (Гц). Для её определения используют микрофоны, подключённые к анализатору спектра или осциллографу. Сигнал преобразуется в электрическую форму, после чего рассчитывается количество пиков в заданный промежуток времени.

На практике применяются следующие приборы:

- Цифровые анализаторы спектра – фиксируют частотный состав звука с высокой точностью и отображают его в реальном времени.

- Осциллографы – визуализируют форму звуковой волны, позволяя определить частоту по расстоянию между пиками.

- Программы типа Audacity, Adobe Audition или MATLAB – позволяют анализировать аудиофайлы, извлекать спектральные данные и автоматически определять частоту основного тона.

Амплитуда звука характеризует уровень звукового давления и измеряется в паскалях (Па) или, чаще, в децибелах (дБ). Для измерений применяются:

- Шумомеры – приборы с микрофоном, измеряющим звуковое давление, с отображением результата в децибелах по шкале A, C или Z.

- Измерительные микрофоны с высокой чувствительностью – подключаются к цифровым системам сбора данных и фиксируют амплитуду с точностью до десятых долей дБ.

Для точных измерений необходимо:

- Выбирать микрофоны с известной частотной характеристикой.

- Проводить калибровку перед началом измерений с помощью эталонного звукового источника.

- Избегать отражений и посторонних шумов, измеряя в акустически обработанных помещениях или в безэховых камерах.

Частота определяет тональность звука, а амплитуда – его громкость. Совместный анализ этих параметров необходим в акустике, аудиотехнике, медицине и инженерных задачах, включая настройку аудиоустройств и контроль шума на производстве.

Влияние температуры и давления на звук

Температура оказывает прямое влияние на скорость звука в газах. При увеличении температуры молекулы движутся быстрее, что ускоряет передачу колебаний. В сухом воздухе при температуре 0 °C скорость звука составляет около 331 м/с. При повышении температуры на каждые 1 °C скорость увеличивается примерно на 0,6 м/с. Таким образом, при 20 °C звук распространяется со скоростью около 343 м/с.

В жидкостях и твердых телах влияние температуры сложнее. В воде при нагреве до 25 °C скорость звука возрастает до 1497 м/с, но при дальнейшем увеличении температуры рост замедляется. В металлах, например, в стали, влияние температуры менее заметно, однако при высоких температурах возможны структурные изменения, замедляющие передачу звука.

Давление также влияет на звук, но степень этого влияния зависит от среды. В газах при постоянной температуре увеличение давления без изменения плотности практически не влияет на скорость звука. Однако в замкнутых системах, где плотность растёт вместе с давлением, наблюдается ускорение звука. В воде и твёрдых телах повышение давления обычно увеличивает скорость звука за счёт повышения упругости среды.

Для точных измерений в акустике необходимо учитывать температурные и барометрические условия. Например, при проведении замеров в аэродинамических трубах или в подводных гидроакустических системах отклонения в температуре даже на 2–3 °C могут привести к погрешностям в расчетах дальности и направления распространения звука.

Как человек воспринимает звук: физика слуха

- Наружное ухо собирает звуковые волны и направляет их в слуховой проход, где давление колеблется с частотой источника звука.

- Среднее ухо – барабанная перепонка вибрирует под воздействием звуковых колебаний. Эти вибрации передаются через цепь слуховых косточек (молоточек, наковальня, стремечко), усиливая сигнал в 20–30 раз.

- Внутреннее ухо – улитка содержит жидкость и специализированные клетки – волосковые рецепторы. Колебания стремечка вызывают движение жидкости, что приводит к изгибу волосковых клеток.

Изгиб волосковых клеток преобразует механическую энергию в электрические импульсы, которые по слуховому нерву передаются в мозг. Там происходит анализ частоты, интенсивности и временных характеристик сигнала.

- Человеческое ухо воспринимает частоты от 20 Гц до 20 кГц, максимальная чувствительность находится в диапазоне 1–4 кГц.

- Минимальный порог слышимости достигает около 0,00002 Па звукового давления.

- Интенсивность звука измеряется в децибелах (дБ), где 0 дБ соответствует порогу слышимости, а 120–130 дБ – порогу боли.

Для сохранения слуха рекомендуется избегать длительного воздействия звуков свыше 85 дБ и использовать средства защиты при работе с шумными источниками.

Звуковая интерференция и её практическое значение

Звуковая интерференция – явление наложения двух и более звуковых волн, приводящее к усилению или ослаблению звука в зависимости от фазы волн. При совпадении пиков амплитуд происходит конструктивная интерференция, а при противоположных фазах – деструктивная интерференция.

Интерференционные эффекты зависят от длины волны звука, расстояния между источниками и приемником, а также среды распространения. Например, при частоте 1000 Гц длина волны в воздухе примерно 34 см, что определяет масштабы зон усиления и ослабления.

Практическое применение интерференции широко распространено. В акустическом дизайне помещений учитываются зоны интерференции для уменьшения эха и «стоячих волн». Использование диффузоров и звукопоглощающих материалов снижает нежелательные эффекты интерференции.

В наушниках и системах активного шумоподавления применяется принцип деструктивной интерференции для подавления внешних шумов, что повышает качество звука и комфорт восприятия. Точные настройки фаз и амплитуды сигнала позволяют эффективно нейтрализовать нежелательные звуки.

В аудиотехнике интерференция учитывается при расположении микрофонов и динамиков, чтобы избежать звуковых провалов и пиков частотной характеристики. Правильное позиционирование минимизирует фазовые искажения и улучшает качество записи и воспроизведения.

В инженерии и строительстве знание интерференционных закономерностей помогает проектировать шумозащитные экраны и барьеры, оптимизируя их расположение для максимального подавления звука в жилых и производственных зонах.

Почему звук искажается при прохождении через препятствия

Искажение звука при прохождении через препятствия связано с изменением его физических характеристик: амплитуды, частоты и фазы. Препятствия создают сложные эффекты дифракции, отражения и поглощения, которые влияют на исходный звуковой сигнал.

Дифракция – отклонение звуковых волн при встрече с краями препятствий. Чем меньше длина волны относительно размеров препятствия, тем сильнее волна ослабляется и искажается. Звуки высокой частоты (короткие волны) менее способны огибать объекты, что приводит к снижению их интенсивности и изменению спектра звука за преградой.

Отражение возникает, когда звуковая волна сталкивается с твердым объектом. Часть энергии возвращается обратно, другая часть частично поглощается. Перекрывающиеся прямые и отражённые волны создают интерференцию, меняя амплитуду и фазу, что воспринимается как искажение.

Поглощение – процесс передачи энергии звуковой волны в тепло при взаимодействии с материалом препятствия. Различные материалы имеют разные коэффициенты поглощения, влияющие на частотный состав проходящего звука. Например, пористые материалы снижают высокочастотные компоненты сильнее, изменяя тембр.

Форма и расположение препятствия влияют на степень искажения. Острые углы и неровные поверхности вызывают рассеяние звуковых волн, что дополнительно меняет направление и интенсивность звука.

Для минимизации искажений в акустических системах рекомендуется использовать материалы с низким коэффициентом отражения и равномерной плотностью, а также проектировать пространство с учетом расположения объектов, чтобы обеспечить оптимальное распространение звука.

Вопрос-ответ:

Что такое звук с научной точки зрения и как он возникает?

Звук — это механическое колебание, распространяющееся в среде (например, воздухе, воде или твердых телах) в форме звуковых волн. Возникает звук, когда источник создаёт колебания, изменяющие давление и плотность частиц среды. Эти колебания передаются от частицы к частице, вызывая ощущение звука в слуховом аппарате.

Почему скорость звука различна в разных средах?

Скорость звука зависит от плотности и упругости среды. В твердых телах частицы расположены плотнее и сильнее связаны, поэтому звуковые волны передаются быстрее. В жидкости скорость ниже, чем в твердых телах, а в газах – ещё ниже, из-за большей подвижности и расстояния между частицами. Также температура и давление влияют на скорость, но их влияние значительно меньше, чем физические свойства среды.

Как частота звуковых колебаний связана с восприятием высоты звука?

Частота звуковых волн определяет высоту звука: чем выше частота, тем выше воспринимаемый тон. Частота измеряется в герцах (Гц) и отражает количество колебаний в секунду. У человека диапазон слышимых частот примерно от 20 Гц до 20 000 Гц. Звуки с частотой ниже 20 Гц называют инфразвуком, а выше 20 000 Гц — ультразвуком; они не воспринимаются человеческим ухом как звук.

Почему звук изменяется или искажается при прохождении через препятствия?

При прохождении через препятствия звуковые волны могут отражаться, преломляться, дифрагировать или рассеиваться. Эти процессы изменяют амплитуду, фазу и частотный состав звука, что воспринимается как искажение. Материал, форма и размер препятствия влияют на характер этих изменений, а также частотные характеристики самого звука.

Какие физические процессы лежат в основе восприятия звука человеком?

Звуковые волны, попадая в ухо, заставляют колебаться барабанную перепонку, что передается на слуховые косточки и внутреннее ухо. В улитке внутреннего уха колебания преобразуются в нервные импульсы с помощью волосковых клеток, реагирующих на разные частоты. Эти сигналы поступают в мозг, где происходит их обработка и формируется восприятие звука, включая его высоту, громкость и тембр.

Что такое звук с научной точки зрения?

Звук — это механическая волна, которая распространяется через упругую среду (например, воздух, воду или твердые тела) за счет колебаний частиц этой среды. Эти колебания создают изменения давления и плотности, которые передаются от одной частицы к другой, позволяя волне перемещаться. Воспринимается звук органами слуха как ощущение, возникающее при попадании колебаний в слуховой проход.

Почему скорость звука зависит от среды, через которую он проходит?

Скорость звука определяется свойствами среды, такими как плотность и упругость. В твердых телах частицы расположены ближе друг к другу и связаны сильнее, что позволяет звуковой волне быстрее передавать колебания. В газах частицы располагаются дальше, и передача звука происходит медленнее. Например, скорость звука в воздухе около 343 м/с, в воде — около 1500 м/с, а в стали — порядка 5000 м/с. Температура и давление также влияют на скорость, изменяя упругость и плотность среды.