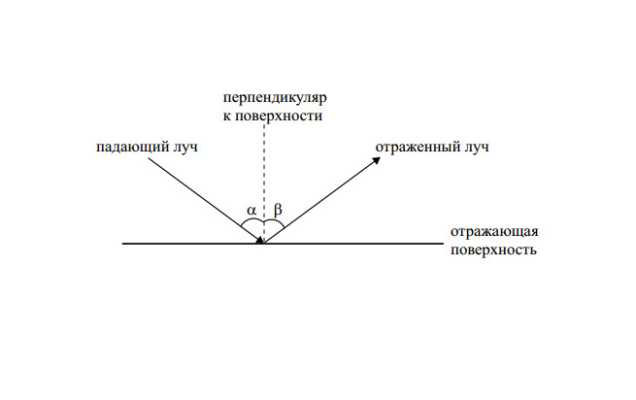

Отражение света – ключевой раздел оптики, изучаемый в школьном курсе физики. Центральное место в нем занимает построение отраженного луча на основе закона отражения: угол падения равен углу отражения, а оба луча лежат в одной плоскости с нормалью к поверхности. При решении задач важно строго соблюдать геометрические правила и учитывать свойства отражающей поверхности.

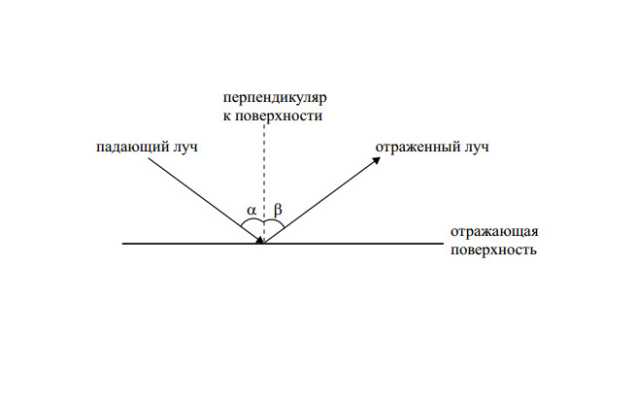

Для точного построения отраженного луча сначала проводится перпендикуляр к поверхности в точке падения – нормаль. Угол между падающим лучом и нормалью измеряется транспортиром и переносится на другую сторону от нормали. Именно в этом направлении откладывается отраженный луч. Важно избегать ошибок при построении, связанных с неверным определением углов или с несовпадением плоскости отражения с плоскостью рисунка.

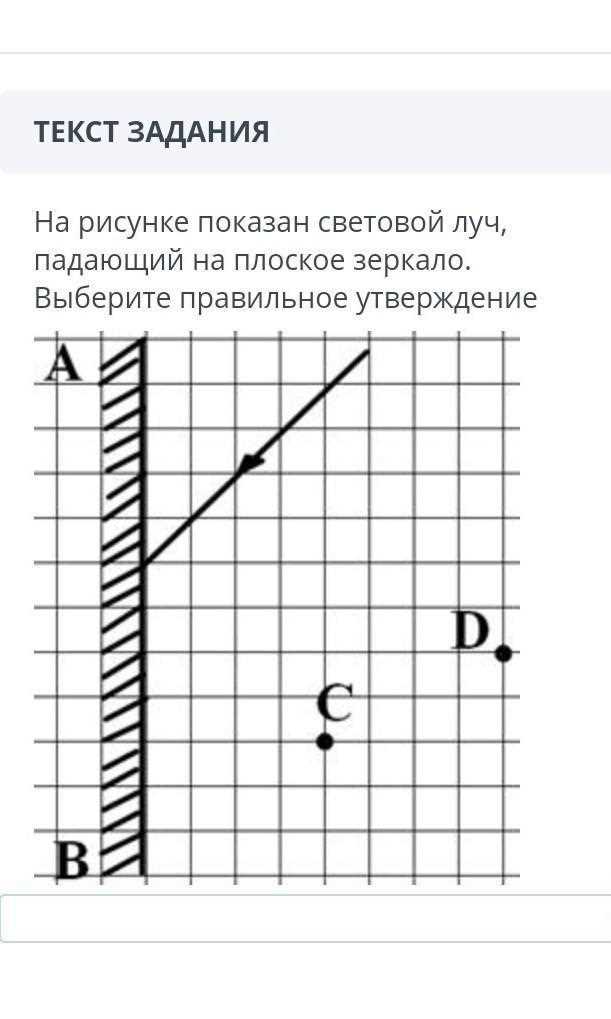

Если поверхность является плоским зеркалом, отражение будет зеркальным, то есть луч сохраняет прямолинейность и направление симметрично относительно нормали. При работе с линейками и транспортиром необходимо фиксировать масштаб, чтобы сохранить точность углов и пропорций. При выполнении лабораторных работ рекомендуется использовать бумагу в клетку и обязательно подписывать все углы и направления лучей, чтобы избежать двусмысленностей при проверке или повторной интерпретации построения.

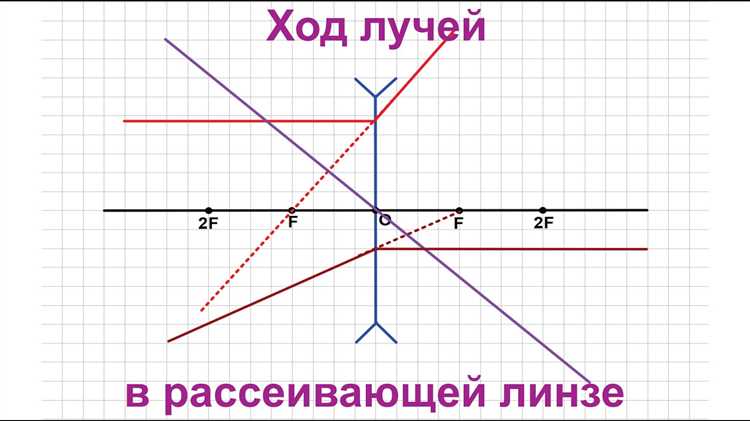

Практика построения отраженных лучей не только развивает пространственное мышление, но и подготавливает к более сложным темам, включая преломление света и оптические системы. Точные и аккуратные построения – основа для успешного освоения курса оптики.

Как определить нормаль к поверхности отражения на чертеже

Проведи прямую через точку падения так, чтобы она составляла угол 90° с отражающей поверхностью. Для этого воспользуйся транспортиром или чертёжным угольником. Убедись, что плоскость отражающей поверхности зафиксирована, иначе измерение будет некорректным.

Если поверхность плоская, нормаль проходит через точку падения и перпендикулярна линии поверхности. Например, если поверхность горизонтальна, нормаль – вертикальная прямая вверх или вниз из точки падения.

Если поверхность наклонная, определи угол наклона относительно горизонтали, затем построь прямую, перпендикулярную этой наклонной плоскости в точке пересечения с падающим лучом.

Точка пересечения нормали и падающего луча должна быть строго единственной. Ошибки в построении приводят к искажению углов падения и отражения, что нарушает физическую модель.

Важно: нормаль не зависит от направления луча, её положение определяется исключительно геометрией поверхности в месте контакта.

Что учитывать при выборе масштаба для построения отраженного луча

Масштаб напрямую влияет на точность и читаемость построения отраженного луча. При выборе масштаба необходимо учитывать длину падающего луча, угол отражения и размеры рабочей области (тетради, доски, листа бумаги).

Рекомендуется выбирать масштаб таким образом, чтобы длина лучей в построении находилась в пределах 5–15 см. Это обеспечивает достаточную детализацию без перегрузки изображения. Если угол падения близок к 0° или 90°, длина лучей может резко увеличиться, поэтому масштаб следует адаптировать под конкретную ситуацию.

Недопустимо использование масштаба, при котором миллиметровые отклонения искажают направление луча. Например, при малом масштабе даже незначительная погрешность в угле приводит к заметному смещению отраженного луча.

Для построений в тетрадях оптимален масштаб 1:1 или 1:2. В лабораторных условиях на больших листах допускается масштаб 2:1 или больше, если требуется высокая точность измерений углов отражения и падения.

Следует учитывать точность используемых инструментов. При работе с транспортиром и линейкой шаг деления не должен быть меньше минимального отрезка в масштабе. Иначе возможны систематические ошибки в построении.

Пример выбора масштаба для построения:

| Условие | Рекомендуемый масштаб | Обоснование |

|---|---|---|

| Построение на листе А4, угол падения 45° | 1:1 | Обеспечивает лучшую наглядность и достаточно места для построения |

| Падение под углом 10°, длина луча >20 см | 1:2 | Сокращает размеры построения, сохраняя пропорции |

| Точная лабораторная работа с углом 60° | 2:1 | Повышает точность угловых измерений |

Порядок действий при построении отраженного луча с помощью линейки и транспортира

1. Провести границу отражающей поверхности. Используя линейку, начертить прямую линию, обозначающую поверхность, от которой будет происходить отражение. Обозначить ее, например, как линия AB.

2. Отметить точку падения луча. Выбрать и отметить на линии AB точку O – место, где падающий луч достигает поверхности.

3. Построить нормаль к поверхности. С помощью транспортира провести через точку O перпендикуляр к линии AB. Это и будет нормаль – опорная линия для измерения углов.

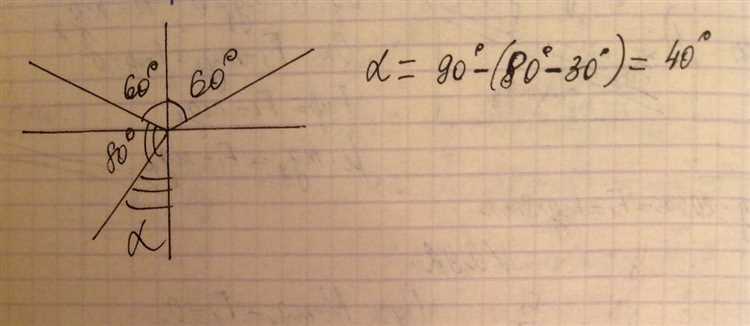

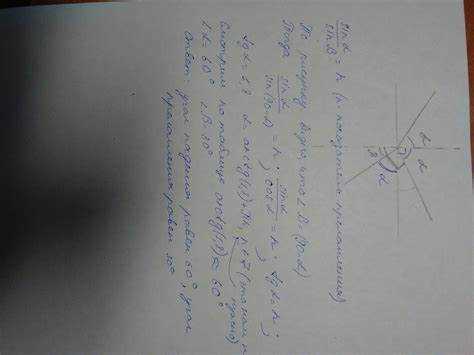

4. Построить падающий луч. Отложить от точки O под выбранным углом к нормали (например, 35°) луч, направленный к поверхности. Использовать транспортир для точного измерения угла между падающим лучом и нормалью. Обозначить этот луч, например, как OA.

5. Построить отраженный луч. С другой стороны нормали, отложить такой же угол (в данном примере 35°) от нормали, используя транспортир. Провести луч от точки O под этим углом – это и есть отраженный луч. Обозначить его как OB.

6. Проверить симметричность углов. Убедиться, что угол между падающим лучом и нормалью равен углу между отраженным лучом и нормалью. Углы должны быть равны с точностью до измерения транспортиром.

7. Обозначить углы. Подписать углы падения и отражения, например, ∠i и ∠r, соответственно, для наглядности и последующего анализа.

Как применить закон отражения при построении на бумаге

В произвольной точке этой линии отметьте точку падения – точку, в которую направлен падающий луч. Через неё перпендикулярно границе проведите прямую – это нормаль.

Отметьте угол падения: с помощью транспортира отложите угол от нормали в сторону падающего луча. Угол измеряется между нормалью и направлением луча, а не между лучом и поверхностью. Проведите сам падающий луч в этом направлении, начиная за границей, идущим к точке падения.

Используя тот же транспортир, отложите угол отражения, равный углу падения, но в противоположную сторону от нормали. Проведите отраженный луч, начиная от точки падения, отводя его в сторону, противоположную падающему.

Для проверки равенства углов падения и отражения используйте точный транспортир и убедитесь, что оба угла одинаковы по величине относительно нормали, а не относительно поверхности.

При необходимости проведите линии продолжения лучей пунктиром, если они пересекаются вне границ рассматриваемой области – это особенно важно при анализе геометрических оптических задач.

Какие ошибки чаще всего возникают при построении отраженного луча

При выполнении задач на отражение света учащиеся нередко допускают типовые ошибки, мешающие корректному построению отражённого луча. Ниже перечислены наиболее распространённые из них с указанием конкретных причин и способов устранения.

- Неправильное определение нормали: учащиеся проводят нормаль не под прямым углом к поверхности, а под произвольным. Рекомендация: использовать линейку и транспортир для точного построения перпендикуляра к границе раздела сред.

- Смешение угла отражения и угла между лучом и поверхностью: часто угол отражения измеряют не от нормали, а от плоскости. Рекомендация: всегда откладывать углы от нормали к поверхности, а не от самой границы.

- Неравенство углов падения и отражения: отражённый луч строится под углом, отличным от угла падения. Рекомендация: пользоваться транспортиром, чтобы точно зафиксировать равенство углов.

- Отражённый луч направлен в неверную сторону: при построении луча нарушается принцип симметрии относительно нормали. Рекомендация: мысленно «отразить» падающий луч относительно нормали, как в зеркале, и только затем проводить линию.

- Проведение отражённого луча внутри поверхности: учащиеся продолжают луч в том же направлении, не учитывая, что отражение происходит в пределах первой среды. Рекомендация: помнить, что отражённый луч остаётся в том же пространстве, откуда пришёл падающий.

- Неправильное положение точки падения: отражение строится не из точки пересечения падающего луча с поверхностью, а произвольно. Рекомендация: чётко фиксировать точку падения и начинать построение отражённого луча только из неё.

Для устранения ошибок важно соблюдать точность построения, использовать чертёжные инструменты и всегда контролировать соответствие физическим законам отражения: угол падения равен углу отражения, а луч, нормаль и отражённый луч лежат в одной плоскости.

Как проверить правильность построения отраженного луча на схеме

Начните с проверки равенства угла падения и угла отражения. Измерьте оба угла транспортиром от перпендикуляра, восстановленного в точке падения луча на поверхность. Оба угла должны быть одинаковыми с точностью до 1 градуса.

Убедитесь, что отражённый луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и перпендикуляром к поверхности. Для этого используйте линейку: если она одновременно касается всех трёх линий, плоскость соблюдена.

Проверьте, что точка пересечения падающего луча с поверхностью совпадает с началом отраженного луча. Если есть смещение, исправьте положение точки отражения.

При использовании зеркальной поверхности убедитесь, что луч после отражения указывает в том же направлении, в каком находился бы реальный источник при симметричном расположении по отношению к отражающей поверхности.

Наконец, сравните схему с экспериментом. Направьте лазерный указатель под заданным углом к зеркалу и зафиксируйте отражённый луч. Совпадение с построением подтверждает его корректность.

Вопрос-ответ:

Зачем учащимся строить отражённый луч вручную, если его можно просто объяснить теоретически?

Построение отражённого луча вручную помогает учащимся не просто запомнить правило отражения, а понять его наглядно. Через построение учащийся видит, как угол падения равен углу отражения, и осознаёт, как свет взаимодействует с поверхностью. Это закрепляет знания не только на уровне формул, но и на уровне образов, что особенно полезно при решении задач и в дальнейшем изучении оптики.

Какие ошибки чаще всего допускают школьники при построении отражённого луча?

Распространённая ошибка — неправильное определение нормали к поверхности в точке падения. Некоторые учащиеся проводят её не перпендикулярно, а под произвольным углом. Это приводит к неверному определению углов и, как следствие, к некорректному отражённому лучу. Также часто путают угол падения с углом между лучом и поверхностью, а не между лучом и нормалью.

Можно ли применять правило отражения не только к свету, но и к другим видам волн?

Да, закон отражения применим ко многим видам волн, не только к световым. Звуковые волны, волны на поверхности воды и другие также подчиняются правилу равенства угла падения и угла отражения, при условии, что среда и поверхность обладают необходимыми свойствами. Это общее свойство волн, и его изучение на примере света помогает лучше понять физику волн в целом.

Насколько точным должен быть чертёж при построении отражённого луча в школьной задаче?

Точность чертежа должна быть достаточной для правильного определения направления лучей и соблюдения углов. В большинстве задач допустимы небольшие отклонения, но важно, чтобы угол отражения визуально соответствовал углу падения. При этом необходимо аккуратно проводить нормаль и пользоваться линейкой и транспортиром. Это развивает аккуратность и пространственное мышление.

Как связать построение отражённого луча с реальными явлениями, которые можно наблюдать?

Хороший пример — отражение предметов в зеркале или на гладкой поверхности воды. Эти ситуации напрямую связаны с законами отражения. Наблюдая, как изображение меняется при изменении угла зрения, можно понять, как работает построение отражённого луча. Такие наблюдения делают изучение физики более наглядным и приближённым к повседневному опыту.