Современные технологии термоэлектрического преобразования основываются на прямом превращении тепловой энергии в электрическую с использованием полупроводниковых материалов. Один из ключевых методов – эффект Зеебека, при котором возникает электрическое напряжение в результате температурной разницы на концах проводника. Коэффициент эффективности подобных устройств – ZT – у лучших образцов достигает 2,5 при температуре около 900 K. Для практического применения предпочтение отдают материалам типа Bi2Te3 и PbTe, демонстрирующим высокую эффективность при умеренных температурах.

Альтернативный путь – использование термоионных генераторов, работающих на принципе испарения электронов с горячей поверхности в вакуум и их последующего сбора на холодной стороне. Несмотря на высокую теоретическую эффективность (до 40 %), такие устройства требуют высоких температур (свыше 1500 K) и сложной конструкции вакуумных камер. Их применение ограничено в основном космической энергетикой и специализированными установками.

Реализация пьезоэлектрических преобразователей тепла возможна в условиях циклических температурных колебаний. Материалы, такие как титанат бария (BaTiO3), способны генерировать напряжение при механическом расширении и сжатии под действием температуры. Однако выходная мощность таких систем невелика, и они подходят преимущественно для автономных сенсорных устройств.

Одним из самых перспективных направлений считается использование тепловых двигателей Стирлинга, интегрированных с генераторами. КПД таких систем может превышать 30 %, а диапазон рабочих температур варьируется от 300 до 1000 K. Их конструкция позволяет применять низкопотенциальное тепло, включая промышленное и геотермальное. Оптимизация циклов, выбор газовой рабочей среды и управление фазами движения поршней – ключевые факторы повышения эффективности этих установок.

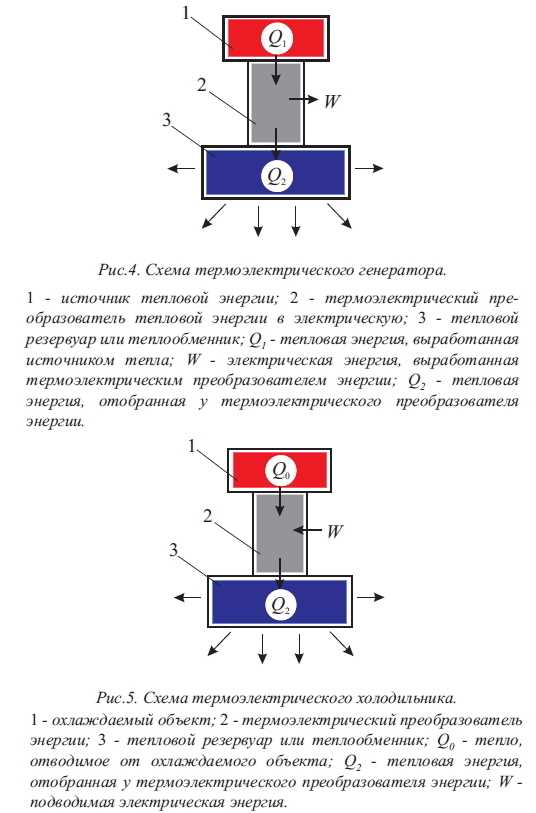

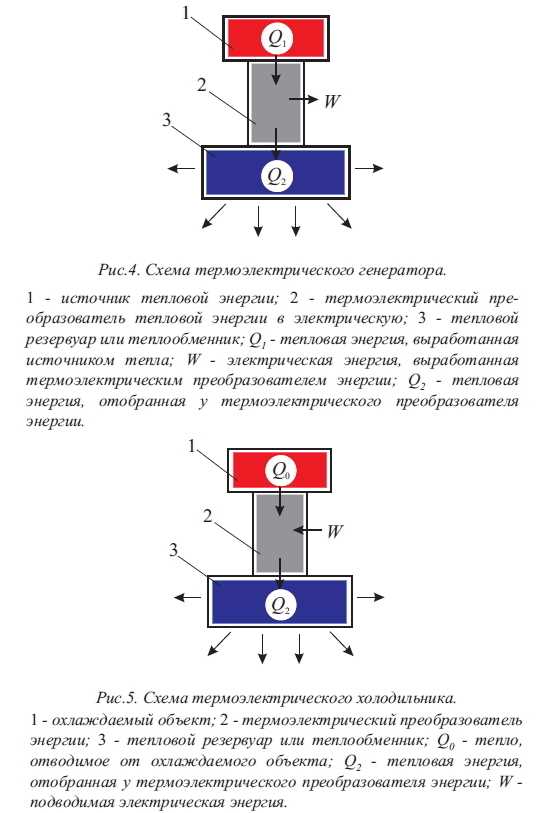

Как работает термоэлектрический генератор на эффекте Зеебека

Термоэлектрический генератор (ТЭГ) преобразует тепловую энергию непосредственно в электричество за счёт эффекта Зеебека. Это явление возникает, когда два разнородных проводника соединены в замкнутый контур и между их контактами существует температурная разница. В результате в цепи возникает термоэлектродвижущая сила (термо-ЭДС).

- Для эффективной генерации необходимы материалы с высокой термоэлектрической добротностью ZT. Наиболее распространённые: теллурид висмута (Bi₂Te₃), сурьмянистый свинец (PbTe), кремний-германиевые сплавы.

- Температурный градиент между горячей и холодной сторонами модуля должен быть стабильным и как можно более высоким. Эффективность резко падает при уменьшении этого перепада.

- Контактные поверхности должны обладать минимальным тепловым сопротивлением и высоким качеством спая, чтобы исключить утечку тепла и потери мощности.

- На горячую сторону термоэлемента подаётся тепловой поток (например, от горелки, выхлопных газов, солнечного концентратора).

- Через структуру термопары возникает движение носителей заряда – электронов в n-области и дырок в p-области, формируя разность потенциалов.

Для повышения КПД системы рекомендуется:

- Использовать каскадные модули из различных материалов, оптимизированных под разные температурные диапазоны.

- Применять теплоотвод с высоким коэффициентом теплопередачи на холодной стороне (радиаторы, термосифоны, жидкостное охлаждение).

- Изолировать ТЭГ от паразитных тепловых потерь с помощью вакуумной или многослойной теплоизоляции.

Промышленное применение термоионных преобразователей в замкнутых системах

Термоионные преобразователи (ТИП) находят применение в замкнутых энергетических циклах, где требуется надежное преобразование тепловой энергии в электричество без подвижных частей. Один из ключевых секторов – космическая энергетика. В радиоизотопных термоэлектрических генераторах (РИТЭГ) и термоионных генераторах с ядерными источниками тепла (ТГЯТ) используются ТИП для преобразования тепла от радиоактивного распада или ядерной реакции при температурах 1500–2000 К. КПД таких систем достигает 10–15% за счёт высокой температуры эмиттера и оптимизированного вакуумного зазора.

В промышленных условиях ТИП применяются в установках замкнутого цикла, интегрированных с высокотемпературными печами и реакторами. Например, в системах утилизации тепла металлургических предприятий термоионные преобразователи размещаются в теплообменниках, где температура отходящих газов превышает 1600 К. Использование вольфрамовых эмиттеров с рением и коллекторов с бариевым покрытием обеспечивает стабильную работу в течение 30 000 часов при токовой плотности 2–5 А/см².

Для повышения эффективности рекомендуется применять мультиэмиттерные конфигурации с промежуточным ионным слоем, снижающим рабочее сопротивление. Также важна поддержка высокого уровня вакуума (менее 10⁻⁶ Торр) для исключения ионной рекомбинации. В замкнутых системах с жидкометаллическим теплоносителем (например, натриево-калиевая смесь) тепло эффективно передаётся к эмиттерам, снижая тепловые потери и увеличивая КПД всей установки до 18%.

Наиболее перспективные области внедрения – энергообеспечение в изолированных объектах, таких как подземные комплексы, подводные платформы и аварийные системы АЭС. Термоионные преобразователи в таких условиях обеспечивают автономность, устойчивость к механическим воздействиям и отсутствие необходимости в обслуживании, что делает их критически важными для бесперебойного энергоснабжения в экстремальных условиях.

Использование пироэлектрических материалов для преобразования тепловых колебаний

Пироэлектрические материалы генерируют электрический заряд в ответ на изменение температуры. Этот эффект обусловлен изменением спонтанной поляризации в кристаллической решётке при колебаниях температуры, что позволяет использовать их для прямого преобразования тепловых флуктуаций в электрический ток.

Наиболее эффективными являются монокристаллы турмалина, титаната бария (BaTiO₃) и триглицинсульфата (TGS), обладающие высокой пироэлектрической активностью – до 500 µC/m²K. Важным параметром является температурная стабильность: например, TGS стабильно работает в диапазоне от −20 до +60 °C, тогда как материалы на основе оксида цинка (ZnO) могут функционировать при температурах выше 100 °C.

Для эффективной генерации энергии необходимо обеспечить циклическое нагревание и охлаждение материала. Это достигается за счёт размещения пироэлементов в средах с естественными или искусственно индуцированными тепловыми колебаниями – например, в теплообменниках, микротрубках с переменным тепловым потоком или рядом с источниками периодического нагрева.

Пироэлектрические генераторы должны быть оснащены схемами накопления и выпрямления заряда. Использование высокоомных нагрузок и конденсаторных сборок позволяет минимизировать потери и повысить выходную мощность. При тепловом градиенте в 10 K и площади элемента 1 см² возможна генерация до 1–2 мкВт, что достаточно для питания сенсоров низкого энергопотребления.

Рекомендуется использовать многослойные пироэлектрические структуры с тонкими диэлектрическими прокладками для повышения плотности заряда. Также важно обеспечить изоляцию от механических вибраций, которые могут искажать результат, особенно в устройствах на основе TGS и PVDF (поливинилиденфторид).

Перспективные направления включают интеграцию пироэлектрических элементов в микросистемы энергосбора (energy harvesting), где они могут работать в паре с термоэлектрическими преобразователями, увеличивая общее КПД за счёт использования высокочастотных колебаний температуры, недоступных для традиционных термоэлектриков.

Механизмы тепловой эмиссии электронов в вакуумных преобразователях

Тепловая эмиссия в вакуумных преобразователях реализуется за счёт вырывания электронов с поверхности катода при высоких температурах. Эффективность процесса определяется работой выхода материала и температурой нагрева. Основной механизм описывается уравнением Ричардсона – Дэшмана:

- I = A·T²·exp(−φ/kT), где I – плотность тока эмиссии, A – постоянная Ричардсона (~1.2·10⁶ А/м²·К² для металлов), T – температура катода в Кельвинах, φ – работа выхода, k – постоянная Больцмана.

Для практической реализации требуется:

- Использование материалов с низкой работой выхода (например, тантал, вольфрам, бариевые покрытия), обеспечивающих эмиссию при температуре 1500–2500 К.

- Минимизация расстояния между катодом и анодом для снижения потерь энергии и увеличения плотности тока.

- Поддержание высокого вакуума (ниже 10⁻⁶ Торр) во избежание ионизации газа и эрозии электродов.

Основные ограничения эффективности вакуумных термоэмиссионных преобразователей связаны с пространственным зарядом, возникающим из-за скопления электронов между электродами. Для его компенсации применяют:

- Установку промежуточной сетки с положительным потенциалом (триодная схема);

- Использование электронных линз для фокусировки пучка;

- Применение магнитного поля для стабилизации траектории электронов.

В устройствах повышенной эффективности анод изготавливается из материалов с высокой теплопроводностью и низкой работой выхода, чтобы часть энергии возвращалась в катод или использовалась повторно. Тепловые потери снижаются за счёт отражающих экранов и многослойных термоизоляций.

Роль органических ранкинговых циклов в утилизации низкопотенциального тепла

Органические ранкинговые циклы (ОРЦ) применяются для преобразования тепла с температурой ниже 200 °C в электрическую энергию, используя органические рабочие тела с низкой температурой кипения. Это позволяет эффективно использовать тепло от промышленных выбросов, геотермальных источников, солнечных тепловых установок и тепло вторичных энергоресурсов.

Наиболее результативными рабочими телами являются изобутан, пентан и R245fa. Они обеспечивают высокий коэффициент преобразования при температурах источника тепла от 80 до 150 °C. КПД таких систем достигает 12–16 % в зависимости от конфигурации цикла и выбранного рабочего тела.

Рекомендуется использовать теплообменники с высокой плотностью теплового потока и минимальными потерями давления. Оптимальные решения включают пластинчатые и микроканальные теплообменники. Для повышения общей эффективности системы следует интегрировать ОРЦ с существующими технологическими линиями, где теплоотвод является неизбежным побочным процессом.

Реализация ОРЦ в составе когенерационных установок позволяет сократить потребление первичной энергии на 10–25 % и уменьшить выбросы CO₂ до 50 г на каждый кВт·ч произведённой электроэнергии. Наилучшая экономическая эффективность достигается при масштабах установки от 100 кВт до 5 МВт с годовой наработкой не менее 6000 часов.

Для минимизации затрат на обслуживание следует использовать герметичные турбомашины с магнитной левитацией или центробежные расширители без уплотнений. Выбор рабочей жидкости должен учитывать не только термодинамические параметры, но и экологические ограничения: потенциальное глобальное потепление (GWP) не выше 150 и отсутствие озоноразрушающей способности (ODP = 0).

Технологии преобразования геотермального тепла в электрическую энергию

Геотермальная энергетика использует внутреннее тепло Земли, извлекаемое через бурение скважин на глубины от 1 до 5 км, где температура достигает 150–370 °C. Электрогенерация осуществляется с применением трёх основных технологий: паровой, бинарной и флэш-системы.

Сухопаровые станции используют перегретый пар из геотермальных резервуаров для прямого вращения турбин. Такие установки эффективны при температуре выше 180 °C. Они просты по конструкции, не требуют теплообменников, но ограничены по географическому применению.

Флэш-установки задействуют геотермальную воду под высоким давлением (около 1–2 МПа). При сбросе давления происходит мгновенное испарение части жидкости. Полученный пар направляется в турбину. Эффективность флэш-систем – до 20%, они работают при температуре от 180 до 350 °C. Для повышения КПД применяются двухступенчатые флэш-системы, использующие остаточную теплоту жидкости после первой стадии испарения.

Бинарные циклы работают с геотермальной водой температурой 100–180 °C, недостаточной для прямого образования пара. Здесь тепло передаётся через теплообменник низкокипящей рабочей жидкости (например, изопентан), которая испаряется и вращает турбину. КПД таких систем составляет 10–13%, но они наиболее универсальны, так как подходят для среднетемпературных источников.

Современные рекомендации по повышению эффективности геотермальных электростанций включают:

- Применение расширительных турбин с низкими потерями на трение;

- Использование двухконтурных бинарных циклов с многоступенчатой рекуперацией;

- Инжекцию охлаждённой воды обратно в пласт для поддержания давления и устойчивости ресурса;

- Переход на CO₂ как рабочее тело в бинарных системах для снижения энергозатрат на перекачку;

- Интеграцию с другими ВИЭ, особенно в изолированных энергосетях.

Геотермальная генерация особенно рентабельна в регионах с аномально высоким градиентом температур, таких как Исландия, Индонезия, Кения. Окупаемость установки – от 4 до 7 лет при эксплуатации в непрерывном режиме (более 8000 ч/год).

Преобразование тепла двигателей внутреннего сгорания с помощью термогальванических ячеек

Термогальванические ячейки преобразуют тепловую энергию, выделяемую двигателями внутреннего сгорания (ДВС), в электричество за счёт температурной зависимости электродных потенциалов. Основу конструкции составляют два различных электрода, погружённых в электролит, между которыми возникает термоэлектрохимическая ЭДС при наличии температурного градиента.

На выпускном коллекторе ДВС температура достигает 400–600 °C, тогда как в районе радиатора – около 80–100 °C. Это позволяет создать эффективный тепловой градиент между горячим и холодным электродами. Использование термостабильных электролитов, таких как водные растворы йодидов или органических солей, позволяет сохранять химическую активность при длительной работе в условиях вибраций и высокой температуры.

Для повышения эффективности системы рекомендуется использовать материалы электродов с высокой термоэлектрохимической чувствительностью – например, комбинации никеля и серебра. При этом оптимальная разность температур между электродами должна составлять не менее 100 °C для получения значимого выхода мощности.

С практической точки зрения термогальванические ячейки могут быть интегрированы в выхлопную систему или тепловой кожух двигателя. В условиях постоянной работы ДВС на транспортных средствах такие установки способны вырабатывать до 10–50 Вт на одну ячейку при плотности тока 10–30 мА/см², что позволяет питать вспомогательные системы или подзаряжать аккумуляторы.

Минимизация тепловых потерь достигается за счёт применения теплоизолирующих прокладок и герметизации ячеек. Для мобильных применений ключевым является использование гибких модулей на основе полимерных подложек, сохраняющих производительность при механических нагрузках и колебаниях температуры.

Вопрос-ответ:

Какие существуют основные способы превращения тепла в электричество?

Среди основных методов — термоэлектрическое преобразование, термоионная эмиссия, пьезоэлектрические генераторы и термоядерные источники. Наиболее распространённым способом считается термоэлектрическое преобразование, при котором используется разность температур на концах проводника или полупроводника. Также используются паровые турбины, где тепло превращается в механическую энергию, а затем — в электрическую.

Как работают термоэлектрические генераторы?

Термоэлектрические генераторы работают за счёт так называемого эффекта Зеебека. Если один конец полупроводника нагреть, а другой оставить холодным, возникает разность потенциалов. Таким образом создаётся электрический ток. Это устройство не имеет движущихся частей и может использоваться даже в условиях, где обслуживание невозможно, например, в космосе.

Почему такие технологии до сих пор не получили широкого применения в быту?

Одна из главных причин — низкий коэффициент полезного действия у большинства термоэлектрических устройств. Материалы, способные давать значительную разность потенциалов при нагреве, дорогие или сложны в производстве. Кроме того, для получения достаточного количества энергии требуется высокая температура, что ограничивает применение таких технологий в повседневных условиях.

Можно ли использовать тепло человеческого тела для выработки электричества?

Да, можно. Существуют носимые устройства, которые используют разность температур между телом человека и окружающей средой для генерации небольшого тока. Обычно это часы, фитнес-браслеты или датчики. Но мощность у таких устройств очень мала, её достаточно лишь для питания маломощной электроники.

Какие перспективы у термоядерной энергетики как способа преобразования тепла в электричество?

Термоядерная энергетика теоретически может стать источником большого количества энергии без выбросов вредных веществ. При управляемом термоядерном синтезе выделяется огромное количество тепла, которое может быть использовано для выработки электричества с помощью традиционных турбин. Однако на сегодняшний день эта технология остаётся в стадии экспериментов: учёным ещё предстоит решить проблему устойчивого удержания плазмы и обеспечения энергоотдачи, превышающей затраты на поддержание реакции.