Излучение твердых тел определяется их температурой и спектральными характеристиками, что описывается законом Планка. На интенсивность и спектр излучения влияют химический состав поверхности, структура кристаллической решетки и наличие дефектов. Например, оксидные пленки на поверхности способны изменять спектральный профиль, снижая или повышая излучательную способность в инфракрасном диапазоне.

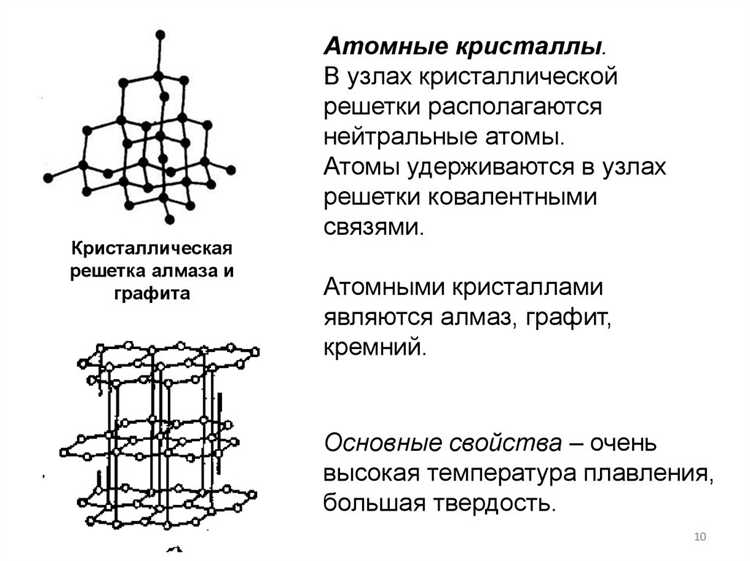

Температура остается главным параметром: с ростом температуры максимальная длина волны излучения смещается в сторону более коротких волн, а полная излучательная способность увеличивается пропорционально четвертой степени температуры, согласно закону Стефана–Больцмана. Однако важно учитывать, что при неоднородности поверхности и неодинаковом нагреве локальные излучательные характеристики могут существенно отличаться.

Материал определяет спектральную зависимость коэффициента излучения. Металлы, как правило, имеют низкий коэффициент излучения, в то время как диэлектрики и керамические материалы способны излучать более эффективно в определенных диапазонах. При этом шероховатость поверхности и пористость оказывают значительное влияние на поглощение и повторное излучение энергии.

Для повышения эффективности теплового излучения рекомендуется контролировать чистоту поверхности, уменьшать оксидные слои при работе с металлами и применять покрытия с заданными оптическими свойствами. В промышленных условиях важна стабильность структуры и учет воздействия окружающей среды, так как коррозия и механические повреждения изменяют параметры излучения.

Влияние температуры на спектр излучения твердых тел

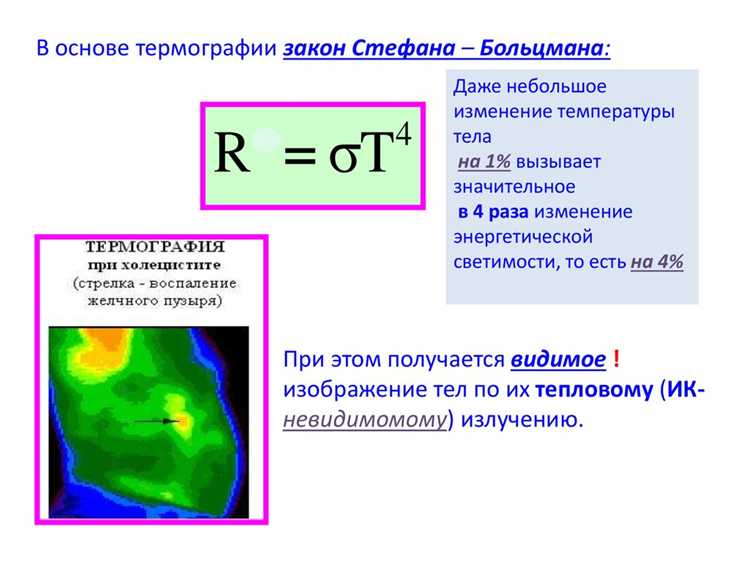

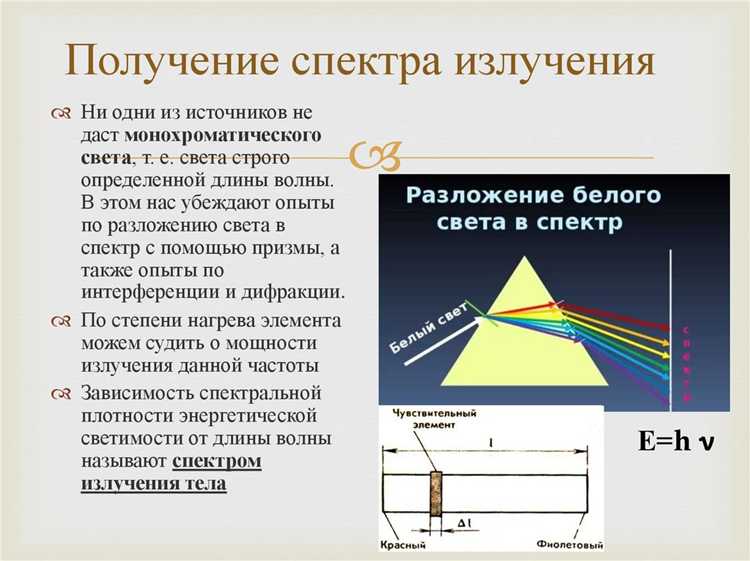

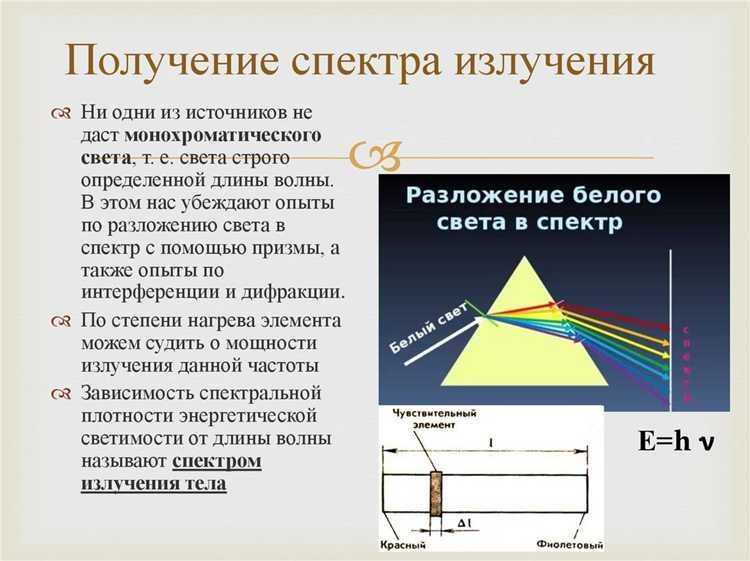

Температура напрямую определяет распределение энергии излучения твердых тел. При повышении температуры максимум спектра смещается в сторону более коротких волн согласно закону смещения Вина: λ_max = b/T, где b ≈ 2,9·10-3 м·К. Например, при нагреве тела с 300 К до 1500 К пик излучения с инфракрасного диапазона переместится ближе к видимому спектру.

Интенсивность излучения пропорциональна четвертой степени абсолютной температуры, что описывается законом Стефана–Больцмана: E = σT4. Для твердых тел с поверхностным излучением близким к черному телу, при увеличении температуры с 1000 К до 2000 К интенсивность возрастает в 16 раз.

Температурные изменения влияют на ширину спектра и его форму. При низких температурах излучение преимущественно сосредоточено в инфракрасной области, при высоких – спектр расширяется, появляются компоненты в видимом и ультрафиолетовом диапазонах. Это важно для определения температуры по спектральному анализу и контроля технологических процессов.

Влияние температуры на спектр учитывают при разработке пирометрических методов измерения, где точность зависит от корректного учета смещения и интенсивности излучения. Рекомендуется использовать калиброванные модели излучения и учитывать погрешности, вызванные изменением эмиссионных свойств поверхности с температурой.

Роль химического состава в формировании излучения

Химический состав твердых тел напрямую влияет на спектральные характеристики их излучения за счёт особенностей электронной структуры и типов связей между атомами.

- Элементы с разным атомным номером определяют положение пиков поглощения и эмиссии в спектре за счёт различий в энергии переходов электронов.

- Присутствие легирующих элементов меняет ширину и интенсивность спектральных линий, влияя на энергетическое распределение излучения.

- Соединения с ионной или ковалентной связью создают характерные полосы поглощения, обусловленные колебательными и электронными переходами.

- Металлы формируют свободные электроны, повышающие отражательную способность и сдвигающие спектр излучения в инфракрасную область.

Для контроля спектральных свойств необходимо учитывать следующие рекомендации:

- Подбор элементов с учётом их электронных уровней и спектральных линий позволяет точно настроить диапазон излучения.

- Изменение концентрации примесей регулирует интенсивность и распределение излучения, что важно для создания источников с заданными характеристиками.

- Комбинация нескольких химических компонентов способствует формированию сложных спектров с заданной шириной и формой пиков.

- Термическая стабильность соединений влияет на стабильность спектральных свойств при изменении температуры, что следует учитывать при эксплуатации.

Таким образом, химический состав является ключевым параметром, определяющим спектральные особенности излучения твердых тел и позволяющим адаптировать их под конкретные задачи в оптике и материаловедении.

Зависимость излучательной способности от структуры поверхности

Излучательная способность твердых тел существенно меняется при изменении микрогеометрии поверхности. Грубая поверхность увеличивает эффективную площадь излучения за счет микрофактур и пор, что приводит к росту коэффициента излучения на 10–30% по сравнению с гладкой поверхностью из того же материала.

Наноструктурирование поверхности позволяет регулировать спектральное распределение излучения. Например, нанопористые покрытия с размером пор порядка 100–300 нм усиливают излучение в инфракрасном диапазоне, увеличивая коэффициент излучения до 0,95–0,98.

Текстура, ориентированная по определённым углам, изменяет угол рассеяния и влияет на эффективный коэффициент излучения. Поверхности с шероховатостью в пределах 5–20 мкм показывают повышение излучательной способности до 15% при длинах волн 2–10 мкм.

Рекомендации для повышения излучательной способности:

- Использовать микрорельеф с параметрами, соответствующими длинам волн основного излучения тела.

- Применять нанопористые и шероховатые покрытия для увеличения поглощения и последующего излучения.

- Избегать гладких зеркальных поверхностей, которые снижают коэффициент излучения до 0,1–0,2.

Таким образом, контроль структуры поверхности позволяет оптимизировать теплообмен через излучение, что особенно важно в энергетике и оптике.

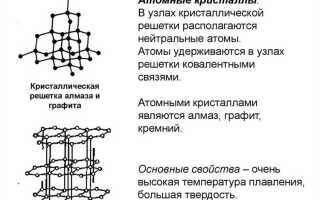

Влияние кристаллической решетки на характеристики излучения

Структура кристаллической решетки определяет энергетические уровни и плотность состояний электронов, что напрямую влияет на спектр излучения твердых тел. Регулярное расположение атомов создает зоны запрещенных и разрешенных энергетических уровней, формируя спектры с четко выраженными пиками и минимумами.

Изменение параметров решетки, таких как период и симметрия, вызывает сдвиги и расширения спектральных линий за счет изменения зонной структуры. Например, сжатие решетки приводит к увеличению ширины запрещенной зоны, что повышает энергию фотонов, испускаемых при рекомбинации электронов и дырок.

Дефекты кристаллической решетки, включая вакансии и междоузельные атомы, вводят локализованные уровни энергии, усиливая нелинейные процессы излучения и увеличивая вероятность излучательных переходов с меньшей энергией. Это влияет на интенсивность и длину волны излучения.

Анизотропия решетки вызывает направление зависимости характеристик излучения: в различных кристаллографических направлениях наблюдается различная интенсивность и спектральный состав излучения. Для оптических применений рекомендуется ориентировать кристаллы с учетом главных осей симметрии для достижения максимальной эффективности.

Влияние температуры на решетку проявляется через термическое расширение и фононные взаимодействия, которые увеличивают ширину спектральных линий и снижают когерентность излучения. Контроль температуры и качество кристалла необходимы для стабильного спектрального профиля.

Влияние толщины и прозрачности слоя материала на излучение

Толщина и оптическая прозрачность материала определяют распределение энергии теплового излучения, проходящего через или исходящего от твёрдого тела. При малой толщине (менее длины свободного пробега фотонов) материал может пропускать значительную часть излучения, особенно в инфракрасном диапазоне. Это снижает эффективность излучения с поверхности и усиливает внутреннее переизлучение.

Для материалов с высокой прозрачностью в заданном спектральном диапазоне толщина влияет на степень поглощения и, как следствие, на выходной спектр. Например, кварцевое стекло толщиной менее 1 мм пропускает до 90% ИК-излучения с длинами волн от 1 до 3 мкм. При увеличении толщины до 5 мм коэффициент пропускания снижается до 40–50%, что существенно изменяет тепловой баланс системы.

Непрозрачные материалы при толщине, превышающей несколько десятков микрон, становятся оптически толстыми. При этом излучение определяется исключительно поверхностными свойствами: температурой, шероховатостью, коэффициентом излучения. Добавление даже тонкого слоя полупрозрачного покрытия (например, оксида алюминия толщиной 100 нм) может изменить распределение излучательной энергии за счёт интерференционных эффектов и локального поглощения.

При расчётах теплового излучения необходимо учитывать комплексный показатель преломления материала, зависящий от длины волны. Он определяет глубину проникновения излучения (оптическую толщину), от которой зависит форма спектра. Например, для кремния при длине волны 1,5 мкм глубина проникновения составляет около 10 мкм, а при 3 мкм – менее 1 мкм.

Рекомендации: при проектировании термически излучающих поверхностей использовать оптически толстые слои для стабильного спектра; при необходимости частичной прозрачности – подбирать толщину на основе расчётов поглощения по спектральным данным; учитывать температурную зависимость оптических свойств для точного моделирования.

Влияние внешних полей и механических напряжений на излучение

Излучательные характеристики твёрдых тел изменяются под действием внешних физических факторов, включая электрические и магнитные поля, а также механические напряжения. Эти воздействия влияют на энергетическую структуру материала, локальные состояния электронов и фононные процессы.

- Электрическое поле: при наложении постоянного электрического поля происходит модуляция зонной структуры. Это приводит к смещению энергетических уровней, изменению вероятности переходов и спектральному сдвигу. В полупроводниках наблюдается эффект Франца–Келдыша – уширение и смещение края оптического поглощения, что влияет на тепловое и электролюминесцентное излучение.

- Магнитное поле: воздействие магнитного поля вызывает квантование энергетических уровней (эффект Ландау), особенно в условиях низких температур. В ферромагнитных материалах магнитные поля влияют на спиновую поляризацию, что отражается на характеристиках спин-зависимого излучения, включая циклотронное и магнитолюмнесцентное.

- Механические напряжения: деформации кристаллической решётки приводят к пьезоэффектам, изменению межатомных расстояний и локальной симметрии. Это влияет на ширину запрещённой зоны и спектральный состав излучения. Например, в кремнии напряжения вдоль определённых кристаллографических осей могут снизить запрещённую зону на 0,05–0,1 эВ, увеличивая интенсивность инфракрасного излучения.

- Для настройки спектра излучения в фотонных кристаллах эффективно использовать управляемое напряжение для модуляции пропускания и отражения.

- При проектировании инфракрасных излучателей на основе GaAs применение механических растяжений повышает квантовый выход за счёт улучшения переходных вероятностей.

- В тонкоплёночных системах важно учитывать локальные остаточные напряжения: они могут вызывать смещение максимума люминесценции вплоть до 50 нм.

Корректный учёт внешних полей и механических напряжений позволяет целенаправленно изменять спектральные и энергетические характеристики излучения твёрдых тел, особенно в задачах фотоники, сенсорики и микроэлектроники.

Изменение излучения при взаимодействии с окружающей средой

Излучение твёрдого тела зависит не только от его температуры, но и от характеристик окружающей среды. При увеличении давления окружающего газа вблизи поверхности излучающего тела наблюдается сдвиг спектра в сторону меньших длин волн из-за изменения оптических свойств среды. Это особенно заметно при температурах выше 1000 К, когда вклад теплового излучения становится доминирующим.

Поглощение излучения окружающим веществом приводит к частичному экранированию высокочастотных компонентов спектра. Например, водяной пар эффективно поглощает инфракрасное излучение в диапазоне 5–8 мкм, что уменьшает энергию, излучаемую наружу, особенно при высокой влажности и низкой скорости теплообмена.

При взаимодействии с плазмой излучающая способность резко возрастает из-за ионизации и возбуждения атомов. В таких условиях важно учитывать дополнительные спектральные линии, отсутствующие в излучении тела в вакууме. Для корректной оценки энергетических потерь следует использовать поправочные коэффициенты, учитывающие степень ионизации и плотность плазмы.

Отражающие свойства соседних поверхностей изменяют распределение плотности излучения. Если тело окружено зеркальной оболочкой, общее излучение уменьшается, поскольку энергия частично возвращается к телу. Для минимизации этого эффекта в теплотехнических установках применяют материалы с высокой эмиссией и низкой отражающей способностью.

Рекомендация: при расчётах теплового излучения в реальных условиях использовать модели, учитывающие коэффициенты поглощения и рассеяния конкретной среды. Пренебрежение этими параметрами может привести к ошибке до 30 % в оценке тепловых потерь.