Дренажная система предотвращает застой воды в почве, отводя избыточную влагу от фундамента, дорожек и садовых насаждений. При уровне грунтовых вод выше 1,5 метра и суглинистых или глинистых почвах без дренажа неизбежны переувлажнение, промерзание, разрушение отмостки и загнивание корней растений.

Система работает по принципу гравитационного отвода: вода стекает по уклону через перфорированные трубы, уложенные в траншеи с фильтрующим слоем из щебня и геотекстиля. Для эффективной работы трубы закладываются с уклоном 2–5 мм на погонный метр. Обязательна установка ревизионных колодцев каждые 25–30 метров и в местах поворотов трубопровода.

Глубина закладки определяется типом дренажа. Поверхностный дренаж размещается на глубине до 50 см и собирает ливневые и талые воды. Глубинный – на 70–120 см, в зависимости от промерзания и расположения фундамента. При проектировании важно учитывать карту гидрогеологических условий участка.

Материалы системы подбираются с учетом нагрузки и агрессивности среды: ПВХ и ПНД трубы с жестким каркасом устойчивы к заиливанию и сохраняют форму при деформации почвы. Щебень используется фракцией 20–40 мм, геотекстиль должен иметь плотность не менее 200 г/м² для предотвращения засорения пор.

Как определить необходимость установки дренажа на участке

Основной признак необходимости устройства дренажа – постоянное или сезонное переувлажнение почвы. Проведите визуальный осмотр территории после сильного дождя или в период таяния снега. Если вода застаивается более суток, особенно в низинах или у фундамента, дренаж обязателен.

Измерьте уровень грунтовых вод. Для этого пробурите скважину глубиной до 2 метров в наиболее влажной зоне и зафиксируйте уровень воды через 24 часа. Если он ближе 1 метра к поверхности – дренаж необходим.

Обратите внимание на состав почвы. Глинистые и суглинистые грунты плохо пропускают воду. Если при копке лопата вытаскивает плотную, мокрую массу – участок склонен к заболачиванию, даже при умеренных осадках.

Проверьте состояние строений. Влажные подвалы, плесень на стенах, отслаивание штукатурки, растрескивание фундамента – признаки капиллярного поднятия влаги, вызванного плохим водоотводом.

Оцените растительность. Мхи, осоки и влаголюбивые травы, обильно растущие на участке, свидетельствуют о высоком уровне влажности. Одновременно растения, чувствительные к переувлажнению (например, хвойные), будут болеть или погибать.

Если участок находится в ложбине, рядом с водоёмом или под уклоном с водостоком со стороны соседей, дренаж требуется вне зависимости от текущего состояния почвы – вода будет поступать регулярно.

Разница между поверхностным и глубинным дренажом

Поверхностный дренаж устраняется для отвода осадков и талой воды, скапливающихся на поверхности участка. Он включает открытые канавы, лотки и дождеприёмники, которые прокладываются вдоль дорожек, отмосток и вокруг построек. Эффективен на глинистых и суглинистых почвах, где вода застаивается после дождей. Монтаж возможен без привлечения спецтехники, глубина прокладки – до 30 см.

Глубинный дренаж устраняется при высоком уровне грунтовых вод. Система состоит из перфорированных труб, уложенных в щебёночную обсыпку ниже уровня фундамента или корневой зоны растений. Прокладывается на глубине от 70 см до 2 м, требует точного расчёта уклонов и геотекстиля для фильтрации. Используется при подтоплении погребов, просадке фундамента, заболачивании участка в межсезонье.

Выбор зависит от источника влаги: поверхностный дренаж справляется с осадками, глубинный – с капиллярной влагой и грунтовыми водами. Часто применяются совместно: ливневая система отводит воду с поверхности, а глубинная защищает конструктивные элементы здания.

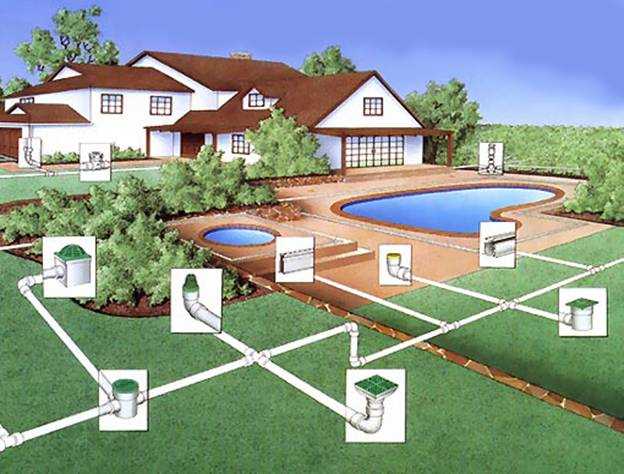

Схема движения воды в дренажной системе

Движение воды в дренажной системе начинается с ее попадания в верхнюю точку водосборного контура – дождеприёмники, линейные лотки или гравийные засыпки. Поверхностная влага стекает по естественному или сформированному уклону в сторону дренажных труб.

Дренажные трубы располагаются на глубине от 70 до 150 см с уклоном не менее 2 см на метр. Внутри перфорированных труб вода проникает через отверстия, после чего самотеком движется в сторону коллектора или распределительного колодца. Использование геотекстиля предотвращает заиливание труб и поддерживает стабильный поток.

Из коллекторов вода направляется в накопительные емкости, ливневую канализацию или естественные водоёмы. Если участок с низким уровнем залегания, применяется насосное оборудование для принудительной откачки. При проектировании учитываются точные расчёты уклонов, объёма водосбора и фильтрационных характеристик почвы.

Ключевой момент: водный поток не должен останавливаться в трубах или колодцах. Засор, перегибы или неправильный уклон – частые причины затопления. Оптимальный диаметр труб – от 100 мм для основной магистрали и 70–80 мм для ответвлений.

Согласование всех уровней – от точки входа до конечного сброса – обеспечивает устойчивую и эффективную работу дренажа в любую погоду.

Выбор и укладка дренажных труб с учётом типа почвы

Для глинистых и суглинистых почв, склонных к задержке воды, применяются перфорированные трубы с геотекстильной обмоткой. Геотекстиль предотвращает заиливание отверстий, пропуская воду и задерживая частицы грунта. Диаметр труб выбирается не менее 100 мм при высокой влажности участка.

В песчаных почвах допустимо использование труб с меньшим количеством отверстий или без фильтра, поскольку такие грунты не склонны к засорению системы. Однако рекомендуется обсыпка трубы щебнем фракцией 5–20 мм для повышения фильтрационной способности и предотвращения подвижек.

В супесчаных и торфяных почвах необходима усиленная фильтрация. Используются трубы в кокосовом волокне или в двухслойной обмотке: геотекстиль + щебень. При повышенной кислотности торфа применяют полиэтиленовые трубы, устойчивые к агрессивной среде.

Глубина заложения зависит от уровня грунтовых вод: при УГВ выше 1 м трубы укладывают на глубину 70–100 см. Уклон – не менее 2 см на 1 метр. Под трубой – песчаная подушка толщиной 10–15 см, над трубой – слой щебня не менее 20 см с последующим укрытием геотекстилем.

Категорически не рекомендуется использовать металлические трубы из-за их подверженности коррозии в условиях постоянного увлажнения. ПВХ и ПНД – оптимальные материалы благодаря стойкости к внешним нагрузкам и химическим воздействиям.

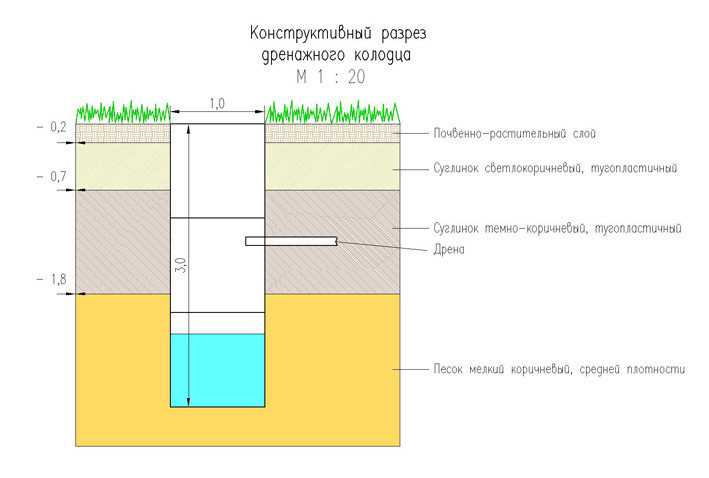

Устройство дренажных колодцев и их функции

Дренажные колодцы представляют собой ключевые элементы замкнутой системы водоотведения. Они обеспечивают технический доступ к трубопроводам, служат для контроля, распределения и сбора воды. В зависимости от назначения, применяются разные типы колодцев: смотровые, накопительные и фильтрационные.

- Смотровой колодец – устанавливается на поворотах, пересечениях и каждые 25–50 метров прямого участка дренажной трубы. Используется для визуального осмотра, очистки и прочистки системы. Диаметр – от 315 до 1000 мм.

- Накопительный колодец – применяется при отсутствии возможности сброса воды в ливневую канализацию. Оснащён герметичным дном и насосом для откачки. Объём подбирается в зависимости от среднего суточного притока воды (обычно от 1 до 5 м³).

- Фильтрационный колодец – служит для естественного отвода воды в грунт. Дно засыпается гравием или щебнем, стены перфорированы. Устанавливается только на песчаных и супесчаных почвах с хорошей фильтрацией.

Конструкция включает пластиковую или бетонную шахту, входные и выходные патрубки, герметичные крышки. Глубина – от 1 до 3 метров, зависит от уровня залегания дренажных труб. Для повышения долговечности рекомендуется использовать пластиковые колодцы с классом прочности SN8 и уплотнительными резинками в раструбах.

Монтаж требует обязательного соблюдения уклонов труб к колодцу – не менее 2 см на 1 м. При установке фильтрационных колодцев необходимо учитывать глубину промерзания почвы и уровень грунтовых вод, чтобы избежать переполнения и разрушения конструкции зимой.

Периодический осмотр и очистка – не реже одного раза в год. При заиливании фильтрующего слоя требуется его полная замена. Накопительные колодцы нуждаются в своевременной откачке для предотвращения перелива.

Ошибки при монтаже дренажа, нарушающие его работу

Неправильный монтаж дренажной системы снижает её эффективность и может привести к быстрому выходу из строя. Ниже перечислены ключевые ошибки и рекомендации для их предотвращения:

- Неверный уклон труб: Минимальный рекомендуемый уклон составляет 0,5–1%. При меньшем уклоне вода задерживается и засоряет систему, при большем – увеличивается риск разрывов и излишней нагрузки.

- Использование неподходящих материалов: Трубы с недостаточной прочностью или без перфорации не обеспечивают необходимый дренаж. Для монтажа необходимы специальные дренажные трубы с фильтрующей оболочкой.

- Отсутствие или недостаток фильтрующего слоя: Гравий или геотекстиль вокруг труб предотвращают засорение. Игнорирование этого приводит к попаданию грунта внутрь системы и её быстрому забиванию.

- Неправильное расположение труб: Трубы должны укладываться ниже уровня промерзания грунта и проходить через все проблемные зоны участка. Расположение слишком близко к поверхности или к строениям снижает эффективность и повышает риск повреждений.

- Отсутствие ревизионных колодцев: Без них невозможно своевременно выявить засоры и провести очистку, что ускоряет выход системы из строя.

- Нарушение целостности геотекстиля: Проколы и разрывы при монтаже или засыпке ведут к проникновению мелких частиц грунта внутрь дренажа, что способствует засорению.

- Недостаточная глубина засыпки: При мелкой засыпке гравием давление сверху неравномерное, что приводит к деформации труб и снижению пропускной способности.

Для сохранения работоспособности дренажной системы важно строго соблюдать технические нормы укладки, использовать сертифицированные материалы и предусматривать регулярное техническое обслуживание.

Вопрос-ответ:

Как устроена дренажная система на участке и из каких основных элементов она состоит?

Дренажная система включает сеть труб, канав и колодцев, которые собирают и отводят избыточную влагу с территории. Основные элементы — дренажные трубы с отверстиями, уложенные под землей, фильтрующий слой из гравия или песка вокруг труб, приёмные колодцы и сливные точки. Благодаря такой конструкции вода попадает в трубы через фильтр, затем по трубам направляется к месту отвода, предотвращая застой влаги в грунте.

Какие задачи решает дренаж на приусадебном участке и почему он может быть необходим?

Дренаж помогает избежать застоя воды, который может повредить корни растений, привести к переувлажнению почвы и ухудшению её структуры. Он защищает фундамент строений от разрушения из-за повышенной влажности, снижает риск заболачивания и появления грибковых заболеваний. Особенно это важно на участках с тяжелыми глинистыми почвами или в местах с высоким уровнем грунтовых вод.

Как правильно выбрать место для установки дренажных труб на участке?

Трубы располагают в низинах и местах, где скапливается вода. Нужно определить направление естественного стока и уложить дренаж так, чтобы вода собиралась и выводилась с территории. Часто трубы размещают с небольшим уклоном к колодцам или водоотводам. Важно избегать зон с корнями больших деревьев, чтобы не повредить их и не заглушить трубы.

Какие ошибки могут привести к неэффективной работе дренажной системы?

Частые ошибки — неправильный уклон труб, отсутствие фильтрующего слоя вокруг них, что приводит к засорению; выбор неподходящих материалов; неправильное расположение колодцев и сливов; а также недостаточная глубина укладки. Все это может вызвать застой воды, повреждение труб или преждевременное засорение системы.