Автономное водоснабжение – ключ к независимости частного дома от централизованных сетей. Скважина, при правильной организации подключения, обеспечивает стабильный напор, чистоту воды и долговечность системы. Но для этого важно строго соблюдать технологическую последовательность.

Оптимальная глубина скважины в большинстве регионов России составляет 30–60 метров. При выборе типа источника предпочтение отдают артезианским скважинам – они реже заиливаются и дают стабильный дебит. Поверхностные колодцы подходят только при высоком уровне грунтовых вод, но требуют дополнительной фильтрации.

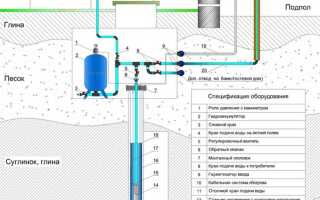

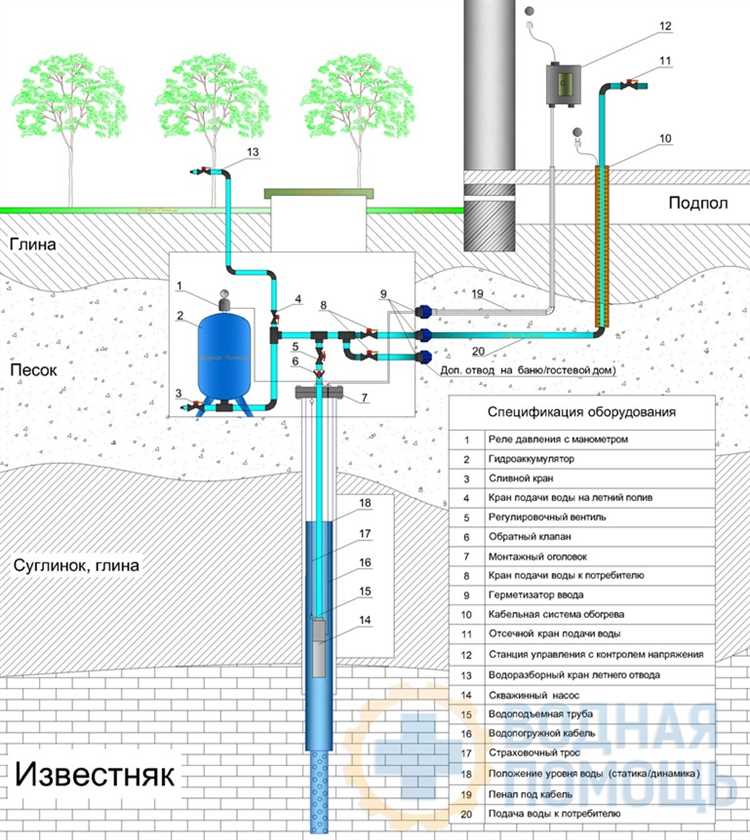

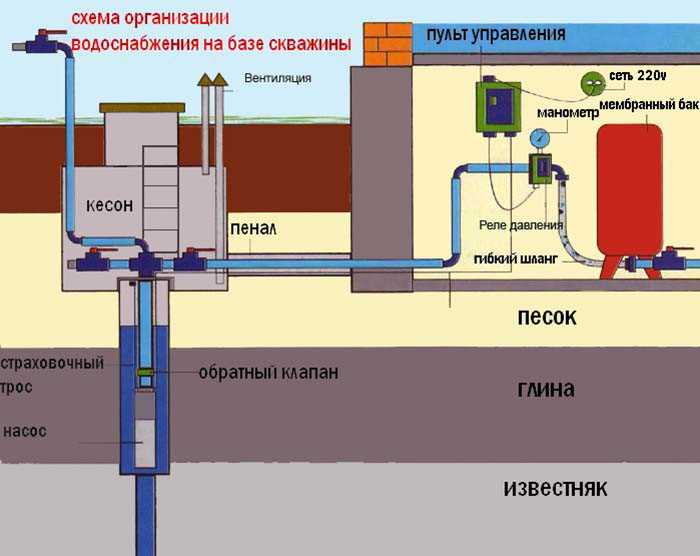

Для подключения скважины потребуется: насос (глубинный или поверхностный в зависимости от глубины), гидроаккумулятор, реле давления, система фильтрации и разводка труб к точкам водоразбора. Особое внимание стоит уделить утеплению магистрали и кессону – промерзание труб в зимний период способно полностью остановить подачу воды.

Электропитание насоса должно быть организовано с учетом мощности агрегата и защиты от скачков напряжения. Рекомендуется использование стабилизатора и УЗО. Неправильный подбор автоматики может привести к частому срабатыванию защиты или поломке насоса.

Перед началом работ необходимо выполнить анализ воды в лаборатории. Это позволит грамотно подобрать фильтры – от механических до угольных и обезжелезивающих. Без предварительного анализа установка системы фильтрации может оказаться неэффективной или избыточной по затратам.

Определение глубины и типа скважины для водоснабжения

Глубина и тип скважины зависят от геологического разреза участка и водоносных горизонтов. Наиболее распространены три варианта: абиссинская, на песок и артезианская.

Абиссинская скважина подходит для глубин до 12 метров. Используется на участках с высоким уровнем грунтовых вод и проницаемыми породами – песком или супесью. Производительность редко превышает 1 м³/ч. Качество воды нестабильно, высокая вероятность загрязнения, особенно при отсутствии глиняного замка и герметичного оголовка.

Скважина на песок бурится на глубину от 15 до 40 метров, в зависимости от уровня залегания первого устойчивого водоносного слоя. Для бытовых нужд подходит при расходе до 2 м³/ч. Срок службы 10–15 лет, при условии регулярной профилактики и установки фильтров. Необходим кессон или утеплённый оголовок для защиты оборудования от промерзания.

Артезианская скважина требует бурения на глубину от 40 до 120 метров, до известнякового водоносного горизонта. Дебит – от 3 м³/ч и выше, пригодна для постоянного водоснабжения нескольких объектов. Вода стабильно высокого качества, с минимальным риском загрязнения. Требует получения лицензии при дебите свыше 100 м³/сутки. Бурение возможно только специализированной техникой.

Для точного выбора глубины требуется гидрогеологическое исследование. Оно включает бурение разведочной скважины и отбор проб на анализ. Только после получения данных можно определить целесообразность конкретного типа скважины, учесть санитарные зоны и особенности эксплуатации.

Выбор и установка скважинного насоса подходящей мощности

Мощность насоса подбирается по глубине скважины, расстоянию до дома и предполагаемому расходу воды. Для скважин глубиной до 50 м подходят насосы мощностью 0,5–1,2 кВт с производительностью до 3 м³/ч. При глубине 50–100 м требуются модели от 1,5 кВт с производительностью не менее 4 м³/ч.

Расход воды рассчитывается по числу точек водоразбора: душ, умывальник, кухня, стиральная машина. Для дома с 3–4 точками выбирается насос с подачей от 2 м³/ч. При использовании системы автоматического полива – от 4 м³/ч и выше.

Напор определяется по формуле: глубина скважины + длина горизонтального участка/10 + 30% запаса. Например, при глубине 40 м и удалении дома на 20 м потребуется напор не менее 65 м.

Тип насоса: для скважин с песком и мелкими включениями лучше выбрать винтовой или многоступенчатый центробежный насос с фильтром. При узком диаметре обсадной трубы – модели с корпусом до 76 мм.

Установка выполняется на трос из нержавеющей стали или полиамидного шнура с креплением к оголовку. Кабель прокладывается в гофре. Насос монтируется на 1–2 м выше дна, чтобы исключить засасывание ила. Электропитание подводится через герметичную муфту, с обязательным использованием УЗО.

Контроль запуска осуществляется через автоматику с реле давления и защитой от сухого хода. При наличии гидроаккумулятора давление в системе регулируется между 1,5–3 бар в зависимости от высоты точки разбора.

Монтаж оголовка скважины и герметизация устья

Оголовок устанавливается после завершения бурения и обсадки скважины. Он выполняет функции защиты от загрязнений, атмосферных осадков, а также служит основой для крепления насосного оборудования. Перед монтажом важно убедиться, что обсадная труба выступает над уровнем земли минимум на 50 см.

Для установки оголовка подбирается модель, соответствующая диаметру обсадной трубы. Чаще всего используются оголовки с прижимным фланцем и уплотнительным резиновым кольцом. Крышка фиксируется болтами, которые затягиваются крест-накрест для равномерного давления на уплотнитель. Недопустимо наличие щелей – даже минимальное попадание воды извне приводит к загрязнению источника.

Герметизация устья начинается с заделки пространства между обсадной трубой и грунтом. Используют бентонитовую глину или цементно-песчаную смесь. Глубина герметизирующего слоя – не менее 1 метра. Это препятствует проникновению талых и сточных вод по внешней стенке трубы.

После установки оголовка следует подключить ввод напорной трубы с помощью гермоввода. Он также должен быть оснащён резиновыми уплотнениями и соответствовать диаметру трубы. Все резьбовые соединения дополнительно обрабатываются герметиком, устойчивым к влаге и перепадам температуры.

На заключительном этапе проверяется герметичность всех соединений под давлением. При выявлении утечек монтажные элементы корректируются. Только после полной герметизации устья допускается дальнейшее подключение системы водоснабжения к дому.

Прокладка водопровода от скважины до ввода в дом

Расстояние от скважины до дома определяет длину траншеи и объем необходимых материалов. Глубина прокладки трубы – не менее 1,5 м в средней полосе России, чтобы исключить промерзание. Если регион с более суровым климатом – глубину увеличивают до 1,8–2 м. Ширина траншеи – 30–40 см, что удобно для монтажа и изоляции трубы.

Рекомендуется использовать ПНД-трубы диаметром 32 или 40 мм с маркировкой PE100 и SDR 11. Они выдерживают давление до 10 атмосфер и подходят для круглогодичной эксплуатации. Соединения – с помощью компрессионных фитингов или электросварных муфт, что обеспечивает герметичность без сварки.

Уклон трубопровода – 2–3 см на 1 м в сторону скважины. Это предотвратит застой воды при отключении насоса. В холодных регионах дополнительно используется утепление: энергофлекс, пенополиуретановая оболочка или кабельный подогрев.

Для предотвращения повреждений трубу укладывают на песчаную подушку толщиной 10–15 см, затем засыпают песком до уровня 20 см выше трубы, трамбуя послойно. Оставшуюся часть засыпают вынутым грунтом. Обязательно размещают сигнальную ленту на глубине 30–40 см от поверхности.

Место ввода в дом герметизируют через гильзу из ПНД или металла, диаметр которой должен быть больше трубы минимум на 20 мм. Пространство между трубой и гильзой заполняется монтажной пеной или специальным герметиком. Гильза устанавливается с уклоном наружу, чтобы влага не проникала внутрь помещения.

Установка кессона или адаптера для защиты оборудования

При обустройстве скважины важно обеспечить защиту насоса и обвязки от внешних факторов. Для этого применяют два подхода: установка кессона или скважинного адаптера. Выбор зависит от глубины промерзания, бюджета и планировки участка.

- Кессон – герметичная емкость, монтируемая на оголовок скважины. Обычно изготавливается из стали, пластика или стеклопластика. Устанавливается ниже уровня промерзания – не менее 1,5 м для средней полосы России.

- Скважинный адаптер – латунное или бронзовое соединение, врезаемое в обсадную трубу ниже глубины промерзания. Позволяет отказаться от кессона при ограниченном бюджете или дефиците места.

- Выкопать приямок глубиной до оголовка скважины (для кессона) или до уровня адаптера (около 1,5–2 м).

- При установке кессона:

- Обрезать обсадную трубу на нужной высоте.

- Надеть кессон, герметизировать ввод с помощью сварки (для металла) или уплотнителя (для пластика).

- Через боковые отверстия ввести трубу ПНД и кабель питания насоса.

- Закрепить крышку, утеплить верхнюю часть кессона.

- При установке адаптера:

- Просверлить отверстие в обсадной трубе ниже глубины промерзания.

- Установить внутреннюю и наружную часть адаптера, стянуть их резьбовым соединением с прокладками.

- Подключить ПНД-трубу от дома к наружной части адаптера, внутреннюю – к насосу.

Кессон предпочтительнее, если планируется размещение дополнительного оборудования на улице (например, автоматики или фильтров). Адаптер – лучший выбор при глубокой скважине и ограничениях по пространству. Герметичность соединений обязательна – при нарушении возможно обледенение и выход системы из строя.

Монтаж гидроаккумулятора и системы автоматики

Гидроаккумулятор устанавливается в отапливаемом помещении, как можно ближе к точке ввода воды в дом. Оптимальное давление воздуха в камере бака перед подключением – 90% от давления включения насоса. Например, если насос запускается при 2,0 бар, давление воздуха устанавливается на уровне 1,8 бар. Проверка и подкачка выполняется через ниппель с помощью автомобильного насоса с манометром.

Бак подключается через латунный тройник. На одном выходе монтируется манометр, на втором – реле давления, третий соединяется с трубопроводом от насоса. Реле давления настраивается по инструкции: нижний порог отвечает за включение насоса, верхний – за отключение. Стандартные настройки – 1,5–2,5 бар, но их можно изменить в зависимости от глубины скважины и характеристик насоса.

Электропитание подается на реле давления, от него – на насос. Между ними обязательно устанавливается автомат защиты с номиналом, соответствующим мощности насоса. Все соединения выполняются через влагозащищенные клеммные коробки. При наличии внешнего реле сухого хода или датчика уровня они подключаются последовательно с реле давления.

После монтажа выполняется пробный запуск: включение системы, контроль запуска и отключения насоса, проверка герметичности соединений. Манометр должен фиксировать рост давления при работе насоса и его стабилизацию после отключения. Если давление не держится – устраняются протечки или проверяется исправность обратного клапана.

Подключение фильтрации и систем очистки воды

После ввода воды из скважины в дом необходимо установить систему фильтрации, адаптированную к качеству конкретной воды. Первым этапом проводится лабораторный анализ пробы: оцениваются мутность, жесткость, содержание железа, марганца, сероводорода, нитратов и бактерий.

На основе анализа подбирается конфигурация фильтров. Чаще всего используется следующая последовательность:

1. Механическая очистка – установка фильтра грубой очистки (сетчатого или дискового) с ячейкой 50–100 мкм. Он монтируется сразу после гидроаккумулятора, до всей остальной фильтрации.

2. Обезжелезивание и деманганация – при превышении концентраций Fe и Mn более 0,3 и 0,05 мг/л соответственно. Используется аэрационная колонна с компрессором или фильтр с каталитической загрузкой (Birm, Ecomix, Pyrolox).

3. Умягчение – при жесткости свыше 7 мг-экв/л применяется ионообменный фильтр с натрий-катионитом. Регенерация осуществляется таблетированной солью.

4. Удаление органики и запахов – активированный уголь в колонне или картридже устраняет хлор, сероводород и остатки органических соединений.

5. Обеззараживание – ультрафиолетовая лампа мощностью от 25 Вт, размещаемая в конце цепочки, уничтожает бактерии и вирусы при прозрачности воды не менее 90%.

Все фильтры подключаются последовательно с байпасами для обслуживания и дренажными линиями при необходимости регенерации или промывки. Используются фитинги и трубы, устойчивые к давлению не менее 6 бар, предпочтительно из PEX или полипропилена с маркировкой PN20. Обязательно наличие манометров до и после каждого блока для контроля засорения.

Электропитание элементов системы (насоса, УФ-лампы, управляющих клапанов) подключается через автомат с УЗО. В случае нестабильного напряжения целесообразна установка стабилизатора.

Проверка давления, герметичности и запуск системы в эксплуатацию

Перед запуском водопровода из скважины необходимо убедиться в его работоспособности и безопасности. Ошибки на этом этапе могут привести к утечкам, падению давления и поломкам оборудования.

- Первичный запуск насоса: включите насос кратковременно (на 10–15 секунд), чтобы заполнить систему водой. Выключите и проверьте соединения на наличие капель или подтеков.

- Испытание системы давлением: заполните систему водой полностью и подключите манометр к точке контроля (чаще всего – возле гидроаккумулятора или фильтра тонкой очистки). Включите насос до достижения максимального рабочего давления (обычно 2,5–3,0 бар для бытовых систем). Отключите насос и зафиксируйте показания.

- Наблюдение за давлением: в течение 30–60 минут давление не должно снижаться. Даже минимальное падение – признак негерметичности.

- Проверка соединений: используйте сухую салфетку или туалетную бумагу для выявления микроподтеков в местах фитингов, соединений с краном, фильтрами, клапанами. Важно проверить как пластиковые, так и резьбовые элементы.

- Проверка работы обратного клапана: если при отключённом насосе давление падает быстро, вероятна утечка через обратный клапан. Его следует заменить или установить дополнительно ближе к входу в дом.

- Настройка реле давления: установите нижний и верхний пределы включения насоса согласно объёму гидроаккумулятора. Например, при 50-литровом баке оптимально: включение при 1,5 бар, отключение при 3,0 бар.

- Проверка слива и вентиляции: убедитесь, что предусмотрены сливные краны в нижней точке системы и вентиляционные клапаны в местах возможного воздушного завоза.

После всех проверок проведите тест на долговременную работу: включите насос на полный цикл (наполнение бака, отключение, слив воды и повторное включение). Только при стабильной работе и отсутствии утечек систему можно вводить в эксплуатацию.