Извещатели – это ключевые элементы системы охранной или пожарной сигнализации, преобразующие физические воздействия в электрический сигнал. Разделение по принципу действия позволяет точно подобрать устройство под конкретные условия эксплуатации, снизив вероятность ложных срабатываний и повысив общую эффективность системы.

Пассивные инфракрасные (ИК) извещатели реагируют на изменение теплового излучения в охраняемой зоне. Они эффективны в помещениях с минимальными тепловыми колебаниями. Для корректной работы необходимо избегать установки рядом с окнами, радиаторами, кондиционерами и другими источниками тепла.

Ультразвуковые извещатели создают высокочастотные звуковые волны и фиксируют изменения в их отражении от объектов. Высокая чувствительность делает их пригодными для контроля закрытых помещений без сквозняков. Не рекомендуется использовать в зонах с перемещающимся воздухом или вибрациями, так как это может привести к нестабильной работе.

Микроволновые извещатели основаны на эффекте Доплера и улавливают движение объектов за счет изменения частоты отражённого сигнала. Преимуществом является способность работать через легкие преграды, но при этом повышается риск ложных срабатываний от движения за стеной. Оптимальны для использования в сложных архитектурных зонах.

Комбинированные извещатели объединяют несколько физических принципов (например, ИК и микроволны), что позволяет минимизировать ложные срабатывания. Их установка оправдана в помещениях со сложной средой: изменяющейся температурой, движущимися шторами или наличием домашних животных.

Правильный выбор извещателя требует учета не только принципа его действия, но и особенностей охраняемого объекта, климатических условий и потенциальных источников помех. Подход должен быть технически обоснованным, а не универсальным.

Как работают тепловые извещатели различного типа

Тепловые извещатели фиксируют возрастание температуры в контролируемом пространстве и делятся на два основных типа: максимальные и дифференциальные.

Максимальные тепловые извещатели срабатывают при достижении фиксированного температурного порога. Чаще всего используются термобиметаллические пластины, которые при нагревании деформируются и замыкают контакт. Например, извещатель с порогом 70 °C не активируется при температуре 68 °C, но сразу сработает при достижении или превышении 70 °C. Эти устройства подходят для помещений с предсказуемым температурным режимом.

Дифференциальные тепловые извещатели реагируют на скорость повышения температуры, независимо от ее абсолютного значения. Основной элемент – терморезистор или термодиод, фиксирующий темп нагрева, например, 8 °C в минуту. Это позволяет обнаруживать быстрое распространение пожара даже при низких температурах. Их применение целесообразно в помещениях с возможными кратковременными тепловыми колебаниями, где важно отсеять ложные срабатывания.

Существуют комбинированные извещатели, объединяющие оба принципа. Они активируются как при достижении предельной температуры, так и при превышении допустимой скорости ее изменения. Это повышает точность срабатывания в сложных условиях, например, в складах или производственных цехах с переменными нагрузками на систему вентиляции.

При выборе типа извещателя следует учитывать не только температуру, но и тепловую инерционность помещения. Для объектов с высоким тепловыделением предпочтительны дифференциальные модели, тогда как в жилых и офисных зонах эффективны максимальные.

Особенности применения дымовых оптико-электронных извещателей

Дымовые оптико-электронные извещатели эффективно реагируют на тлеющее горение с низкой скоростью распространения пламени, благодаря высокой чувствительности к аэрозольным частицам. Их установка особенно оправдана в помещениях с невысокими потолками (до 3,5 метров), где дым быстро достигает чувствительного элемента.

Рекомендуется использовать в офисах, архивах, гостиницах, административных зданиях и учебных заведениях, где низкий уровень пылеобразования снижает риск ложных срабатываний. В производственных помещениях с высоким уровнем запылённости или влажности (автомастерские, столярные цеха) установка таких извещателей противопоказана из-за повышенной вероятности отказов и ложных тревог.

Для точного реагирования извещатель должен устанавливаться строго горизонтально, в центре потолочного пространства, на расстоянии не менее 0,5 м от стен и вентиляционных отверстий. В помещениях сложной конфигурации или с перекрытиями рекомендуется использовать несколько извещателей, размещённых с учётом направленного движения воздушных потоков.

Монтаж и техническое обслуживание требуют регулярной проверки оптической камеры на загрязнение. Рекомендуемая периодичность очистки – не реже одного раза в полгода. При нарушении герметичности корпуса возможно снижение чувствительности, поэтому необходим визуальный контроль состояния извещателя при каждом регламентном осмотре.

Не допускается установка рядом с источниками пара, аэрозолей и отопительными приборами – это искажает оптические свойства среды и приводит к ложным тревогам. В коридорах и лестничных клетках оптико-электронные извещатели эффективны лишь при наличии устойчивого движения воздуха, обеспечивающего равномерное распределение дыма.

Где целесообразно использовать ионизационные извещатели

Ионизационные извещатели наиболее эффективны при обнаружении пожаров, сопровождающихся быстрым образованием мелкодисперсного аэрозоля, характерного для возгорания легковоспламеняющихся жидкостей, бумаги и других быстро горящих материалов без сильного задымления.

- Архивные помещения, где хранится бумажная документация. Ионизационные датчики обеспечивают раннее реагирование на тление бумаги, до образования видимого дыма.

- Лаборатории и склады, в которых используются легковоспламеняющиеся жидкости (например, ацетон, спирты). Обнаружение низкоконцентрированных аэрозолей позволяет минимизировать риск распространения пожара.

- Технические зоны с минимальной запылённостью воздуха. Высокочувствительная камера извещателя может давать ложные срабатывания в пыльной среде, поэтому предпочтительны чистые помещения с контролируемой вентиляцией.

- Телефонные станции и серверные комнаты, где раннее выявление тления пластиковых компонентов критически важно для предотвращения повреждения оборудования.

Применение ионизационных извещателей в жилых зданиях и на производствах с высоким уровнем пыли, пара или дыма не рекомендуется из-за высокого риска ложных срабатываний и ограничения по санитарным нормам (использование радиоактивных источников внутри датчиков).

Принцип действия комбинированных пожарных извещателей

Комбинированные пожарные извещатели совмещают два и более чувствительных элемента, реагирующих на различные признаки возгорания. Наиболее распространённые сочетания – дым + температура и дым + пламя. Это обеспечивает высокую достоверность обнаружения при различных сценариях пожара.

Дымотепловые извещатели работают по алгоритму двойной верификации: повышение температуры сверх установленного порога и наличие аэрозольных частиц активируют сигнал тревоги. Используются термочувствительные элементы (термисторы, биметаллические пластины) и оптические сенсоры, работающие по принципу рассеяния или поглощения света частицами дыма. Срабатывание происходит только при одновременном подтверждении обоими датчиками, что снижает количество ложных тревог.

Дымопламенные устройства дополнительно анализируют инфракрасное и/или ультрафиолетовое излучение, характерное для открытого огня. Светочувствительные элементы с узким спектром чувствительности фиксируют наличие пламени даже при низком уровне задымления. Это позволяет применять извещатели в помещениях с сильной вентиляцией или высоким потолком, где дым может не достигать датчика своевременно.

При выборе комбинированного извещателя необходимо учитывать характер защищаемого объекта. Для производственных помещений с тепловыделяющим оборудованием предпочтительны модели с настраиваемыми порогами температуры. В офисных зонах эффективны устройства с приоритетом дымовой чувствительности. Для складов с легковоспламеняющимися материалами – модели с интеграцией ИК-пламени и дымовой сенсорики.

Рекомендация: комбинированные извещатели следует подключать к адресной системе сигнализации, что позволяет точно определить место возгорания и минимизировать время реакции персонала.

Различия между адресными и неадресными извещателями по способу срабатывания

Адресные и неадресные извещатели принципиально различаются по логике передачи сигнала тревоги и механизму оповещения контрольного прибора.

- Адресные извещатели имеют уникальный идентификатор, что позволяет точно определить место срабатывания. Каждый сигнал сопровождается цифровым кодом, содержащим данные об устройстве и его состоянии.

- Неадресные извещатели передают сигнал по замыканию линии, без указания конкретного источника. Все устройства в шлейфе равнозначны, и при активации одного из них фиксируется только факт сработки по зоне.

По способу срабатывания также различаются подходы к контролю и реагированию:

- Адресные модели поддерживают режим опроса, при котором система циклично анализирует состояние каждого извещателя. Это минимизирует вероятность ложных срабатываний и обеспечивает диагностику на уровне одного устройства.

- Неадресные извещатели не имеют встроенной логики. Их активация инициируется изменением электрических параметров в шлейфе, что может вызывать сложности в точной локализации неисправности или тревоги.

Рекомендуется использовать адресные извещатели в системах, где требуется высокая точность, управление на уровне отдельных устройств и возможность централизованного тестирования. Неадресные подходят для объектов с простыми требованиями к контролю и меньшим количеством зон обнаружения.

Что учитывать при выборе газовых извещателей

При подборе газового извещателя необходимо учитывать тип контролируемого газа. Устройства различаются по чувствительности к метану, пропану, угарному газу, водороду и другим веществам. Например, для объектов с природным газом (метан) требуется извещатель с чувствительностью к CH₄, а для производств с возможными выбросами СО – извещатель на угарный газ.

Важно учитывать способ обнаружения: каталитические сенсоры подходят для обнаружения взрывоопасных газов, но неэффективны при низких концентрациях, в то время как инфракрасные сенсоры работают стабильно в агрессивной среде и не требуют подачи кислорода, что критично для закрытых пространств.

Температурный диапазон эксплуатации должен соответствовать условиям установки. Для наружных объектов выбирают модели, работающие при температуре от –40 до +60 °C. Для производственных помещений важна стойкость к пыли и влаге – извещатель должен иметь степень защиты не ниже IP65.

Наличие самодиагностики и функции калибровки без демонтажа существенно упрощают техническое обслуживание. Особенно это важно в системах с большим количеством извещателей, где ручная проверка затруднительна.

Интерфейсы связи (4–20 мА, RS-485, Modbus, CAN) должны быть совместимы с существующей системой мониторинга. При интеграции в автоматизированные системы управления критична поддержка цифровых протоколов.

Сертификация на соответствие ГОСТ и требованиям пожарной безопасности обязательна. Для взрывоопасных зон выбираются извещатели с маркировкой взрывозащиты, например, 1ExdIIBT6.

Скорость отклика также важна: для аварийных систем газоотключения выбирают устройства с временем реакции менее 10 секунд.

Когда подходят извещатели пламени и как они определяют возгорание

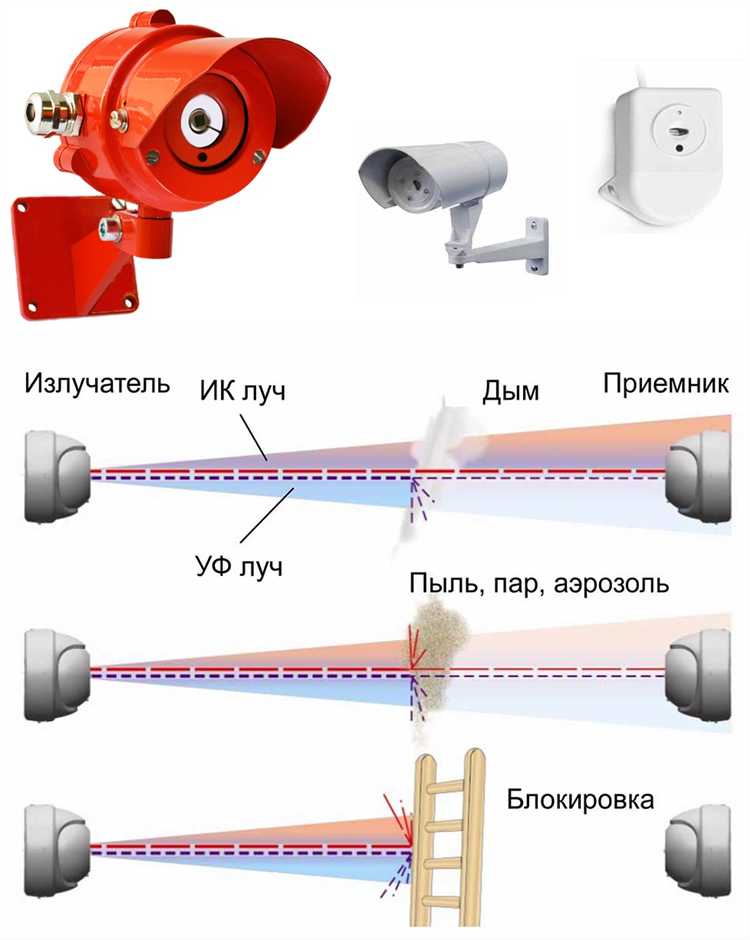

Принцип работы основан на улавливании оптического излучения, исходящего от пламени. Различают ультрафиолетовые (УФ), инфракрасные (ИК) и комбинированные УФ/ИК извещатели. УФ-датчики реагируют на излучение с длиной волны 180–280 нм, характерное для большинства типов пламени. ИК-модели фиксируют излучение в диапазоне 4,3 мкм, которое возникает при сгорании углеводородов.

Комбинированные извещатели обеспечивают селективность и снижают вероятность ложных срабатываний. Они игнорируют фоновое излучение от нагретых поверхностей и солнечного света, активируясь только при характерном спектральном и временном профиле пламени. Многие модели используют алгоритмы анализа модуляции сигнала с частотой 1–20 Гц, типичной для открытого горения.

Размещение извещателей должно учитывать угол обзора (обычно 90–120°) и дальность действия (до 30 м для ИК и до 20 м для УФ). Они неэффективны при экранировании источника пламени преградами. Установка на высоте 2,5–3 м и под углом к предполагаемым очагам возгорания обеспечивает оптимальное покрытие зоны.

Извещатели пламени целесообразны в системах автоматического пожаротушения, где критично минимизировать задержку между возгоранием и активацией. Взрывозащищённые исполнения необходимы при наличии горючих паров и пылей. Для корректной работы важна регулярная проверка чувствительности и очистка оптических окон от загрязнений.

Преимущества линейных тепловых извещателей в сложных условиях

Линейные тепловые извещатели обеспечивают надежное обнаружение очагов перегрева на больших площадях, где традиционные точечные датчики теряют эффективность. Они особенно эффективны на объектах с нестабильной температурной средой, высокой запылённостью и вибрацией, где другие типы извещателей дают ложные срабатывания.

Извещатели этого типа реагируют на превышение установленного температурного порога вдоль всей длины кабеля, что позволяет покрывать до 5 км одним контуром. Это критично на таких объектах, как тоннели, склады с высокой стеллажной системой, технологические эстакады, кабельные галереи и ангары. Установка производится вдоль охраняемой зоны без необходимости точного позиционирования конкретных точек риска.

Устойчивость к агрессивной среде достигается за счёт специальных оболочек, устойчивых к химии, влаге, УФ-излучению и механическим повреждениям. Рабочие диапазоны температур от -40 до +85°C позволяют использовать их как в холодильных камерах, так и в горячих цехах.

Минимальная потребность в обслуживании – один из ключевых факторов при эксплуатации в труднодоступных зонах. Линейные тепловые извещатели не требуют калибровки, а самодиагностика позволяет выявлять обрывы или короткие замыкания в системе в реальном времени.

При проектировании рекомендуется использовать адресные модели, обеспечивающие точное определение координат перегрева с точностью до 1 метра. Это существенно ускоряет реакцию аварийных служб и минимизирует ущерб. Также важно соблюдать рекомендации по допустимому радиусу изгиба и закреплению кабеля для предотвращения ложных тревог.