Температура конденсации – это точка, при которой газ переходит в жидкое состояние при заданном давлении. Для чистых веществ она совпадает с температурой кипения, если давление остаётся постоянным. Например, при нормальном атмосферном давлении (101,325 кПа) вода конденсируется при 100 °C, аммиак – при −33,34 °C, а метан – при −161,49 °C.

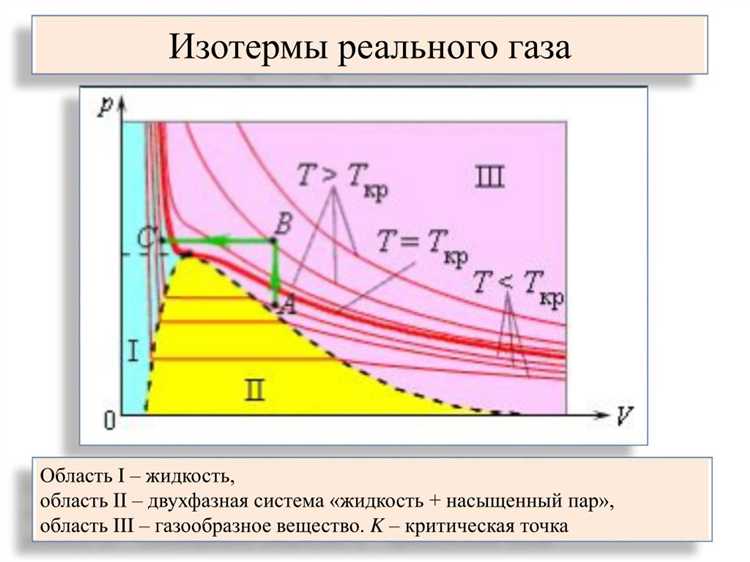

Для точного определения температуры конденсации необходимо учитывать молекулярную массу вещества, межмолекулярные взаимодействия и давление окружающей среды. Увеличение давления повышает температуру конденсации, что используется, например, в холодильных установках и теплообменниках. При давлении выше критического (например, 73,8 атм для CO₂) вещество больше не может существовать в виде жидкой фазы, даже при понижении температуры.

При работе с газами в технологических процессах важно учитывать не только абсолютную температуру, но и её связь с кривой фазового равновесия. Практическое значение имеет точное знание этой температуры для процессов дистилляции, сжижения газа и проектирования оборудования. Рекомендуется использовать справочные данные, полученные методом статического равновесия или динамического охлаждения в контролируемых условиях.

Измерения температуры конденсации следует проводить с учётом чистоты газа, наличия примесей и стабильности давления. При работе с многокомпонентными смесями температура конденсации становится функцией состава и определяется по уравнениям состояния, например, Пэнга-Робинсона или Редлиха-Квонга, что требует численного расчёта.

Как определить температуру конденсации конкретного вещества

- Определите химическую чистоту вещества. Примеси изменяют фазовые переходы, поэтому используют очищенное вещество или проводят предварительный анализ состава с помощью хроматографии или спектроскопии.

- Установите стандартное давление. Температура конденсации напрямую зависит от давления. Наиболее распространённое значение – 101,325 кПа. Используйте барометр или вакуумметр для точной фиксации давления в эксперименте.

- Используйте фазовую диаграмму. Для большинства веществ такие диаграммы доступны в справочниках. Найдите точку пересечения линии насыщения с нужным давлением – это и есть температура конденсации.

- Проведите экспериментальное измерение. Поместите газ в герметичную камеру с терморегулятором. Плавно снижайте температуру, фиксируя момент появления первых капель жидкости на стенках. Используйте термопару или платиновый термометр сопротивления для высокой точности.

- Для летучих и токсичных веществ применяйте закрытые системы с обратным холодильником. Это исключает потери вещества и повышает точность измерений.

Температура конденсации также может быть рассчитана теоретически через уравнения состояния, например, Ван-дер-Ваальса или Пэнга-Робинсона. Для этого нужны параметры вещества: критическая температура, критическое давление и фактор асимметрии.

- Найдите параметры вещества в физико-химических справочниках (например, CRC Handbook).

- Подставьте значения в уравнение соответствующего состояния.

- Решите уравнение при нужном давлении – получите температуру фазового перехода.

Для газовых смесей используйте правило Рауля и уравнение Дальтона с учётом парциальных давлений. В этом случае температура конденсации смещается в зависимости от состава смеси.

Влияние давления на температуру конденсации газа

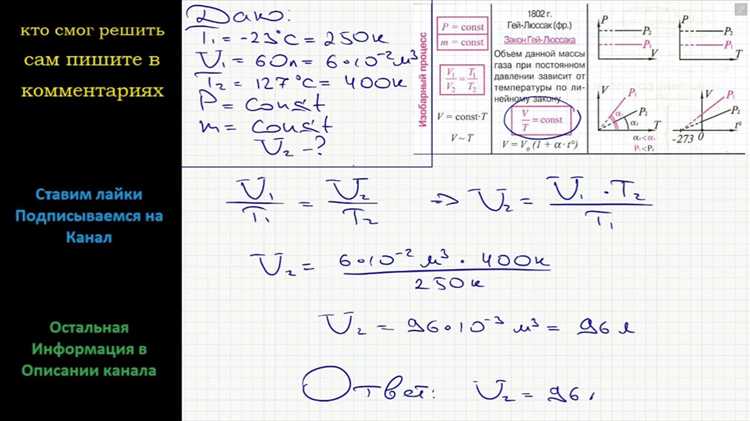

Температура конденсации газа напрямую зависит от внешнего давления. При повышении давления молекулы газа сближаются, и для перехода в жидкую фазу требуется меньшая энергия. Это приводит к увеличению температуры конденсации. Например, у диоксида углерода при атмосферном давлении (1 атм) температура конденсации составляет -78,5 °C, но при давлении 5,2 атм она возрастает до -56,6 °C.

Для аммиака при давлении 1 атм температура конденсации равна -33,3 °C. Повышение давления до 10 атм увеличивает её до приблизительно 25 °C. Это свойство используется в холодильных системах, где давление регулируется для контроля фазового перехода хладагента.

Рекомендация: при проектировании систем сжижения газов учитывайте, что каждое удвоение давления, как правило, увеличивает температуру конденсации на десятки градусов. Это позволяет избежать ненужного охлаждения и повысить энергетическую эффективность установки.

Пренебрежение влиянием давления может привести к недостижению точки конденсации при заданных температурных условиях, особенно при работе с инертными газами, такими как аргон или гелий, требующими экстремальных условий сжатия для перехода в жидкость.

Изменение температуры конденсации при смешивании газов

При смешивании газов с разными температурами конденсации происходит смещение точки конденсации смеси по сравнению с чистыми компонентами. Это обусловлено как физико-химическими свойствами каждого газа, так и их парциальными давлениями в смеси.

К примеру, азот (температура конденсации −195,8 °C) при добавлении к углекислому газу (−78,5 °C) снижает общее парциальное давление CO2, увеличивая его температуру конденсации в смеси. Аналогично, добавление гелия (−268,9 °C) к аммиаку (−33,3 °C) практически не влияет на температуру конденсации NH3, поскольку гелий инертен и плохо растворим в жидкой фазе.

Температура конденсации определяется с учётом закона Дальтона и уравнения Рауля. Парциальное давление компонента снижает его склонность к конденсации, если оно ниже давления насыщенного пара при данной температуре. Чем больше разбавление нелетучим или инертным газом, тем ниже вероятность конденсации основного компонента при данной температуре.

Рекомендуется учитывать следующее:

- При расчетах использовать реальное поведение газов (уравнение состояния Ван-дер-Ваальса или SRK), особенно при высоких давлениях.

- Не допускать значительного снижения парциального давления основного компонента при необходимости его конденсации – это снижает эффективность процесса.

- В многоатомных смесях учитывать межмолекулярные взаимодействия, влияющие на сдвиг температуры конденсации. Например, водородные связи могут существенно повысить температуру конденсации даже при низком парциальном давлении.

Пример: при смешивании 70% пропана (температура конденсации −42,1 °C) и 30% метана (−161,5 °C) наблюдается повышение температуры начала конденсации смеси до ~−50 °C при атмосферном давлении за счёт более высокой летучести метана и его разбавляющего действия.

Роль температуры конденсации в проектировании теплообменников

Температура конденсации определяет критические параметры теплообменного процесса: уровень теплового потока, необходимую площадь поверхности и подбор конструкционных материалов. При прочих равных условиях снижение температуры конденсации на 5–10 °C может потребовать увеличения площади теплообменной поверхности на 15–25 % для обеспечения той же теплопередачи.

При проектировании конденсаторов важным аспектом является соотношение между температурой насыщения рабочего тела и температурой охлаждающей среды. Например, для фреона R134a при температуре конденсации 40 °C и температуре охлаждающей воды 30 °C обеспечивается эффективный теплоперенос. При снижении разницы температур ниже 5 °C резко падает коэффициент теплопередачи, что требует использования дорогостоящих оребрённых труб или увеличения расхода охлаждающей воды.

Температура конденсации влияет на выбор типа теплообменника. При высоких температурах (выше 100 °C) целесообразно применять кожухотрубные конструкции с возможностью термокомпенсации. При низкотемпературной конденсации (до 30 °C) предпочтительны пластинчатые теплообменники с малым гидравлическим сопротивлением и высокой эффективностью при малых дельтах температур.

Для систем с переменными режимами работы (например, в тепловых насосах) важно учитывать возможность сдвига точки конденсации. Рекомендуется закладывать в проект расчетную температуру с запасом 3–7 °C относительно минимально возможной, чтобы избежать потери эффективности при нестабильных нагрузках.

Недооценка температуры конденсации может привести к конденсации вне зоны теплопередачи, увеличению гидравлического сопротивления и риску образования жидких пробок. Это критично для систем с вертикальной компоновкой теплообменника, где возможна стратификация фаз.

Методы лабораторного измерения температуры конденсации

Для точного определения температуры конденсации применяются методы с использованием замкнутых систем, обеспечивающих контроль давления и состава исследуемого газа. Наиболее распространённый подход – изотермическая конденсация в термостатируемом контуре. Газ вводят в герметичную ячейку с прозрачными стенками, где постепенно снижают температуру при постоянном давлении до появления первых признаков образования жидкой фазы. Фиксация температуры производится с помощью термопары класса точности не ниже 0.1 °C, установленных непосредственно в точке конденсации.

Другой метод – динамическое охлаждение в системе с регулируемым потоком газа. Газ подаётся через змеевик, охлаждаемый термостатом с шагом регулировки температуры не более 0.2 °C. Конденсация регистрируется визуально или с использованием оптических сенсоров, фиксирующих рассеяние света на каплях конденсата. Этот способ особенно эффективен для смесей, где важно отслеживание начала фазового перехода.

Для газов с высокой чувствительностью к загрязнениям применяется метод спектроскопического контроля. Используется инфракрасный спектрометр, фиксирующий изменение интенсивности характеристических полос поглощения при образовании жидкой фазы. Температура определяется по данным с платиновых термометров сопротивления, откалиброванных по эталонной шкале ITS-90.

Во всех методах критически важна предварительная калибровка измерительного оборудования и обеспечение стабильного давления. Использование вакуумных насосов и автоматизированных регуляторов давления позволяет минимизировать погрешность и достичь воспроизводимости результатов в пределах ±0.1 °C.

Использование температуры конденсации при сжижении газа

При проектировании оборудования для сжижения необходимо учитывать температуру конденсации для обеспечения оптимального давления конденсата. Например, для метана температура конденсации при давлении 5 МПа составляет около −82 °C, что требует применения специальных хладагентов и материалов, способных работать при низких температурах без снижения прочности.

Контроль температуры конденсации позволяет снизить энергетические затраты на сжижение за счет минимизации избыточного охлаждения. В системах с рекуперацией холода рекомендуется поддерживать температуру конденсации максимально близкой к точке насыщения, что уменьшает тепловую нагрузку на холодильные агрегаты и повышает КПД процесса.

При использовании многоступенчатого сжижения важно регулировать давление каждой ступени таким образом, чтобы температура конденсации соответствовала оптимальному значению для конкретного газа или газовой смеси. Это обеспечивает равномерное распределение фазовых переходов и предотвращает образование твердых фаз, которые могут вызвать закупорку оборудования.

Практика эксплуатации показывает, что отклонение температуры конденсации более чем на 5–10 °C от расчетного значения приводит к снижению производительности установки и увеличению риска коррозии и эрозии из-за конденсата с примесями. Поэтому автоматизированные системы контроля температуры и давления конденсации являются обязательным элементом современных технологических комплексов для сжижения газа.

Температура конденсации в системах холодильного цикла

Температура конденсации в холодильных системах определяется давлением на конденсаторе и свойствами рабочего хладагента. Для эффективной работы цикла оптимальный диапазон температуры конденсации обычно превышает температуру окружающей среды минимум на 8–12 °C. Это обеспечивает достаточный тепловой градиент для передачи тепла и предотвращает рост энергозатрат компрессора.

Повышение температуры конденсации на 1 °C увеличивает потребление электроэнергии компрессором примерно на 2–3 %. Следовательно, контроль и поддержание минимально необходимой температуры конденсации напрямую влияет на КПД системы.

При выборе параметров необходимо учитывать температуру окружающей среды и вид хладагента. Например, для R134a оптимальная температура конденсации при наружной температуре 30 °C находится в пределах 38–42 °C. Для новых хладагентов с низким потенциалом глобального потепления значения могут отличаться, что требует корректировки давления конденсации и температуры.

Технически рекомендуется установка регулируемых вентиляторов на конденсаторе, позволяющих адаптировать температуру конденсации под изменяющиеся внешние условия. Также важна регулярная очистка теплообменных поверхностей для предотвращения снижения теплоотдачи и повышения температуры конденсации.

В системах с воздушным охлаждением температура конденсации не должна превышать 50–55 °C во избежание избыточной нагрузки на компрессор и сокращения срока службы оборудования. В системах с водяным охлаждением температурный режим конденсации контролируется точнее за счет стабильной температуры теплоносителя.

Как подобрать подходящие материалы для работы при заданной температуре конденсации

Рассмотрим основные критерии выбора:

- Теплостойкость материала

- Материал должен сохранять механическую прочность при минимальной температуре конденсации.

- Для температур ниже -40 °C рекомендуется использовать стали низкотемпературных марок (например, 09Г2С-В), обладающие ударной вязкостью и устойчивостью к хладноломкости.

- Для температур в диапазоне от -40 °C до +150 °C подходят нержавеющие стали типа 304 или 316, обеспечивающие коррозионную стойкость при влажной среде.

- Выше +150 °C могут использоваться сплавы на основе никеля (Inconel, Hastelloy) или жаропрочные стали.

- Химическая совместимость

- При конденсации могут образовываться кислоты или агрессивные соединения, например, серная кислота при конденсации сероводорода.

- Для агрессивных сред предпочтительны полимеры с высокой химстойкостью (PTFE, PEEK) или специальные сплавы с добавками молибдена и титана.

- В случае контактирования с водой и углекислым газом важно учитывать риск коррозии под напряжением; здесь нужны антикоррозионные покрытия и пассивирующие материалы.

- Теплофизические свойства

- Высокая теплопроводность металлов способствует равномерному распределению температуры и снижает риски локального переохлаждения.

- Для теплоизоляции узлов конденсации используют материалы с низкой теплопроводностью, например, минеральную вату или аэрогели.

- Устойчивость к механическим нагрузкам

- Материалы должны выдерживать циклы нагрева и охлаждения без трещинообразования.

- Необходимо учитывать давление среды и возможные вибрации, особенно в системах с быстро меняющимися режимами работы.

Для точного подбора материала следует определить:

- Температуру конденсации с учетом перепадов и пиковых значений.

- Состав газовой и конденсатной фаз.

- Длительность эксплуатации и требования к надежности.

На основе этих данных рекомендуется провести испытания образцов в условиях, имитирующих реальную среду, и проконсультироваться с производителями материалов о сертификатах и опыте применения.

Вопрос-ответ:

Что такое температура конденсации и как она определяется для газов?

Температура конденсации — это температура, при которой газ начинает переходить в жидкое состояние при заданном давлении. Определяется она экспериментально с помощью измерений давления и температуры, при которых происходит заметное выделение жидкости из газа. Это значение зависит от свойств конкретного вещества и давления, при котором проводится процесс.

Почему температура конденсации зависит от давления?

Температура, при которой газ становится жидкостью, меняется в зависимости от давления, потому что давление влияет на энергетическое состояние молекул. При увеличении давления молекулы газа оказываются ближе друг к другу, и для перехода в жидкое состояние требуется более высокая температура. При понижении давления конденсация происходит при более низкой температуре.

Какое значение имеет температура конденсации в промышленных процессах?

Температура конденсации играет важную роль в различных технологических установках, где необходимо отделять жидкую фазу от газовой или сжимать и охлаждать газы для их транспортировки и хранения. Знание точного значения этой температуры позволяет оптимизировать условия работы оборудования и снизить энергетические затраты.

Какие факторы влияют на изменение температуры конденсации газа в жидкость?

На температуру конденсации влияют химический состав газа, давление, наличие примесей, а также температура окружающей среды. Например, присутствие других газов или веществ может смещать точку конденсации за счет изменения взаимодействия молекул и общего давления системы.

Как можно вычислить температуру конденсации для газовой смеси?

Расчет температуры конденсации для смеси газов требует учета свойств каждого компонента и их концентраций. Используют уравнения состояния и модели фазового равновесия, например, уравнение Ван-дер-Ваальса или методы на основе активности компонентов. Это позволяет предсказать при каких условиях произойдет переход в жидкое состояние для всей смеси.

Что влияет на температуру перехода газа в жидкость при конденсации?

Температура конденсации зависит от нескольких факторов, включая давление, природу самого газа и наличие примесей. При повышении давления молекулы газа сближаются, что способствует их переходу в жидкое состояние при более высокой температуре. Также химический состав газа важен: разные вещества конденсируются при разных температурах из-за особенностей межмолекулярных взаимодействий.

Почему температура конденсации для одного и того же газа может отличаться в разных условиях?

Температура конденсации варьируется, поскольку она чувствительна к внешним условиям. Основной параметр — давление: при увеличении давления температура, при которой газ превращается в жидкость, растёт. Кроме того, присутствие примесей и неидеальность газа могут влиять на этот показатель. Разные лабораторные или промышленные установки могут иметь свои особенности, поэтому значения температуры конденсации могут немного отличаться.