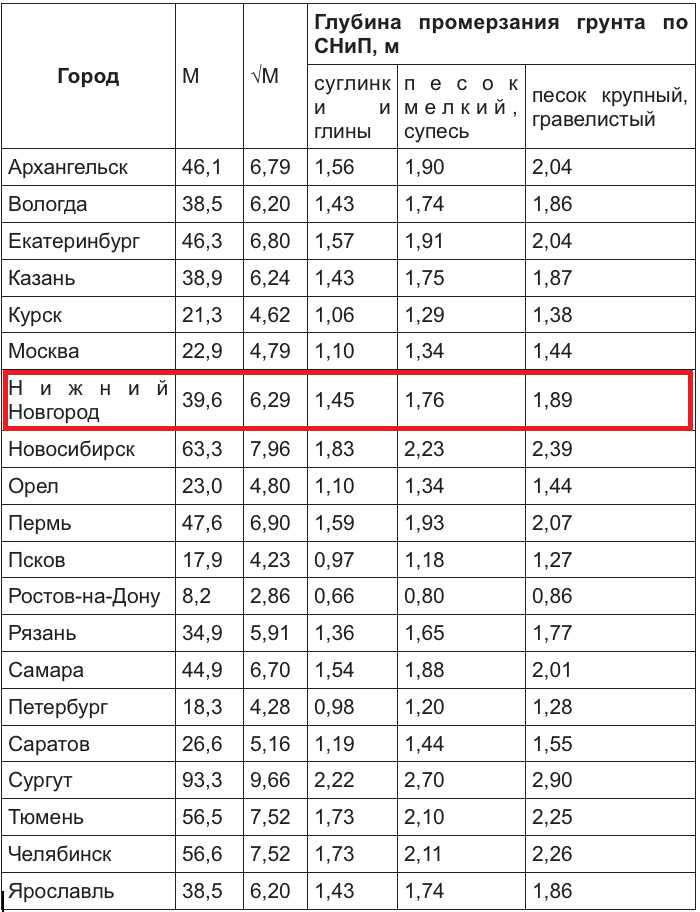

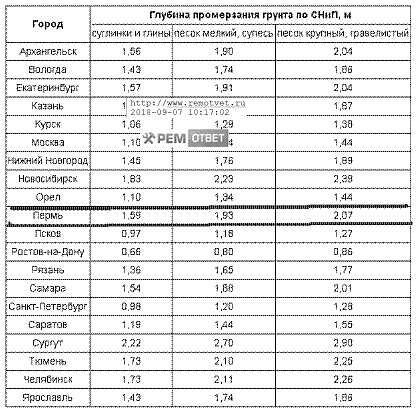

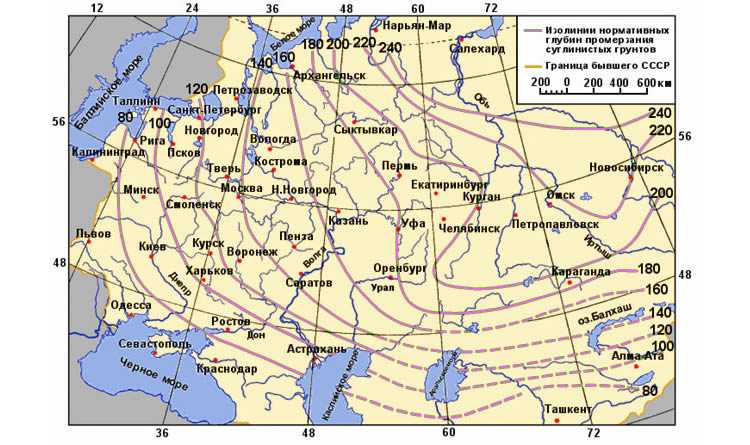

Глубина промерзания грунта напрямую зависит от климатических условий региона, типа почвы и уровня снежного покрова. В средней полосе России она составляет от 1,2 до 1,8 метра, тогда как в северных районах может превышать 2,5 метра. Для южных регионов характерны значения в пределах 0,8–1,2 метра. Игнорирование этих данных при строительстве чревато повреждением фундаментов из-за пучения грунта.

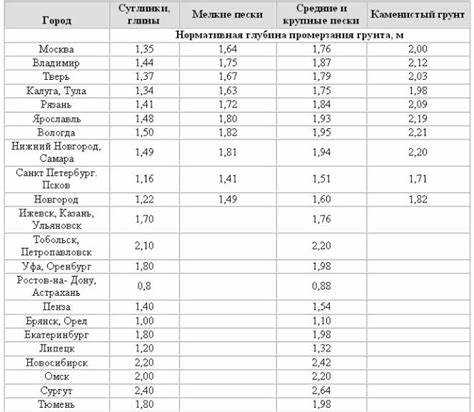

Точные данные о глубине промерзания по регионам можно получить из СП 22.13330.2016 – актуализированной редакции СНиП 2.02.01-83. В этом документе приведены значения для расчётов с учётом среднегодовой температуры и характеристик почвы. Например, для Москвы нормативная глубина составляет 1,4 метра, а для Красноярска – 2,2 метра.

Для уточнения глубины промерзания на конкретном участке рекомендуется использовать формулу: d = √(2·A·k), где A – коэффициент климатических условий (например, 1,6 для Подмосковья), k – коэффициент, зависящий от вида грунта (0,3 для песка, 0,6 для глины). Таким образом, можно рассчитать индивидуальный показатель, учитывая характеристики местности и грунтов.

Если участок находится в зоне с нестабильным климатом или перепадами температур, дополнительно учитывается плотность снежного покрова: каждый 10 см плотного снега может снижать глубину промерзания на 20–25 см. При проектировании фундаментов важно учитывать этот фактор, особенно в регионах с неустойчивыми зимами.

Где найти официальные данные о глубине промерзания для своего региона

Основной источник – СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений», где приведены нормативные глубины промерзания по регионам России. Документ доступен на сайте Минстроя России и в справочно-правовых системах, таких как «КонсультантПлюс» и «Гарант».

Для получения данных по конкретному населенному пункту следует обращаться к региональным климатическим справочникам или строительным нормам, разработанным местными проектными институтами. В большинстве случаев они размещаются на сайтах органов архитектуры и градостроительства субъектов РФ.

Инженерно-геологические изыскания для строительства – еще один способ получения точной информации. Отчеты об изысканиях содержат глубину сезонного промерзания, определенную на основе метеорологических данных за последние 10–15 лет. Заказать изыскания можно через лицензированные организации, допущенные к работам в рамках СРО.

Также можно воспользоваться климатическим калькулятором от ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко. Он позволяет рассчитать глубину промерзания с учетом средней температуры холодного периода и характеристик грунта. Инструмент размещён на официальном сайте института и ориентирован на проектировщиков и строителей.

Как использовать строительные нормы (СНиП) для расчёта глубины промерзания

Для расчёта глубины сезонного промерзания грунта применяется формула, установленная в СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений». Основной расчет ведётся по формуле: Dн = √(2·A), где Dн – нормативная глубина промерзания, A – сумма средних отрицательных температур наружного воздуха за холодный период года (в °C·сут).

Значения A по регионам берутся из климатических справочников или СНиП 23-01-99* «Строительная климатология». Например, для Москвы A ≈ 4000 °C·сут. Подставив в формулу: Dн = √(2·4000) ≈ 89,4 см.

Для проектирования используют расчётную глубину Dр, увеличенную с учётом коэффициента k, зависящего от типа грунта. Значения коэффициента приведены в том же СНиП: для супесей k = 1,1; для суглинков k = 1,2; для глин – до 1,3. Тогда Dр = k·Dн. В случае глины в московском регионе: Dр = 1,3·0,894 ≈ 1,16 м.

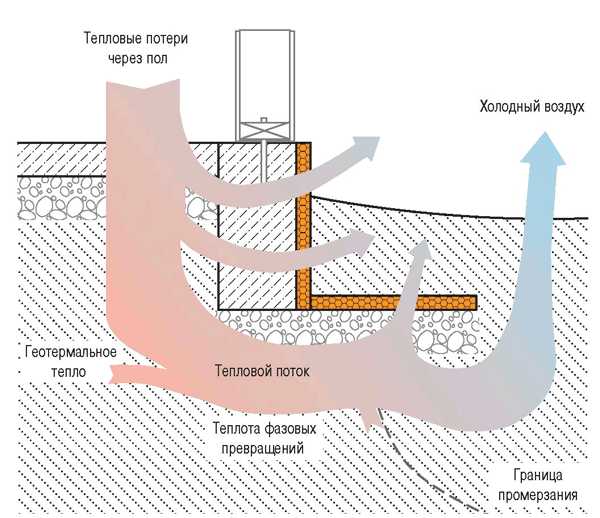

При расчётах важно учитывать застройку участка: под отмостками, утеплёнными полами и в зонах теплопотерь глубина промерзания может быть ниже. Однако при отсутствии точных данных нормы предписывают опираться на максимально возможные значения.

Если объект попадает в район с вечной мерзлотой или с резкими колебаниями температур, дополнительно применяются указания СНиП 2.02.04-88 «Фундаменты зданий на вечномерзлых грунтах» и СП 25.13330.2012 – актуализированной редакции СНиП 2.02.01-83*.

Влияние типа грунта на глубину промерзания: что учитывать при расчётах

Глубина промерзания напрямую зависит от теплопроводности, влагоёмкости и структуры грунта. При проектировании фундаментов или инженерных систем необходимо учитывать, как разные типы почв проводят и удерживают тепло.

- Песчаные грунты: промерзают глубже, так как содержат меньше влаги и быстро теряют тепло. При средней плотности глубина промерзания может достигать 1,5–2,2 м в зависимости от региона.

- Супеси и суглинки: обладают умеренной теплопроводностью, но высокая капиллярная влагоёмкость приводит к более интенсивному промерзанию. Такие грунты требуют учёта сезонных колебаний уровня грунтовых вод.

- Глинистые почвы: промерзают медленнее из-за плотной структуры и высокой влажности, но склонны к пучению при замерзании. Средняя глубина промерзания – 1,0–1,8 м.

- Торфяники и органические грунты: обладают низкой теплопроводностью, но при малой толщине слоя промерзают практически до глубины подстилающего грунта. Часто используются как теплоизолирующий слой, если не нарушена естественная влажность.

При расчётах учитывают не только тип почвы, но и её влажность на момент промерзания. Грунты с высоким водонасыщением замерзают быстрее, так как вода проводит тепло лучше, чем сухой материал. Также важно учитывать уплотнение: рыхлый грунт промерзает медленнее плотного.

- Определить фактический состав грунта по данным инженерно-геологических изысканий.

- Оценить сезонную влажность и наличие грунтовых вод на участке.

- Учесть уровень уплотнённости, особенно для намывных и техногенных почв.

- Применять региональные нормативы (СП 22.13330.2016) с поправками на конкретные типы почв.

Игнорирование характеристик грунта при расчётах приводит к ошибкам в определении глубины закладки фундамента и может вызвать деформации конструкций в зимний период.

Как климатические условия региона влияют на глубину промерзания

Глубина промерзания напрямую зависит от средней температуры зимнего периода, количества морозных дней и наличия снежного покрова. В регионах с продолжительными и устойчивыми морозами, таких как Якутия или Красноярский край, грунт может промерзать на глубину более 2,5 метров. Например, в Якутске фиксируется средняя глубина промерзания около 2,7 м, обусловленная температурой воздуха до −45 °C и длительным зимним сезоном.

В Центральной России, включая Московскую область, при среднемесячной температуре зимы около −10 °C и снежном покрове в 30–40 см, глубина промерзания составляет примерно 1,2–1,5 м. Наличие снега снижает глубину промерзания, так как он действует как теплоизолятор. Поэтому в бесснежные зимы глубина может увеличиться на 20–30%.

В южных регионах, где отрицательные температуры редки и непродолжительны, промерзание не превышает 0,5–0,8 м. В Краснодарском крае при средней зимней температуре выше 0 °C промерзание ограничено верхним слоем почвы.

При проектировании фундаментов и инженерных коммуникаций необходимо учитывать не только климатическую норму, но и экстремальные температурные значения за последние 10–15 лет. Рекомендуется использовать данные гидрометеорологических станций, привязанные к конкретной местности, а также учитывать изменение климата, которое в ряде регионов уже привело к снижению глубины промерзания на 10–15 см за последние два десятилетия.

Применение многолетних температурных данных для уточнения глубины промерзания

Для точного определения глубины промерзания грунта в конкретной местности необходимо использовать многолетние данные о среднемесячных температурах воздуха. Минимум – за 10 лет, оптимально – за 30 лет. Эти данные позволяют учитывать климатические аномалии и исключать единичные экстремальные значения, искажающие расчёты.

Расчёт выполняется по формуле:

H = √(2k ∑(θм) / (ρcL)),

где:

- H – глубина промерзания, м,

- k – коэффициент теплопроводности грунта, Вт/(м·°C),

- θм – отрицательная средняя температура каждого зимнего месяца, °C,

- ρ – плотность грунта, кг/м³,

- c – теплоёмкость, Дж/(кг·°C),

- L – скрытая теплота фазового перехода, Дж/м³.

На практике чаще применяется упрощённый метод с использованием градусо-дней промерзания:

H = √(A * d),

где A – региональный коэффициент, зависящий от типа грунта, d – сумма среднесуточных отрицательных температур за зимний период.

Сумма отрицательных температур (градусо-дни) рассчитывается по данным метеостанций. Например, для Москвы за 30 лет средняя сумма составляет 1800–2000 °C·сут. При A = 0,018 для суглинков глубина промерзания составляет:

H = √(0,018 * 1900) ≈ 5,85 м.

Однако на практике используют нормативные поправки: для жилых зданий значение уменьшают до 1,4–1,8 м с учётом теплоотдачи фундамента. Многолетний анализ позволяет избежать завышения расчётных значений и корректно учитывать потепление климата, которое сокращает глубину промерзания на 5–7 см за десятилетие.

Как учесть снежный покров при определении глубины промерзания

Снежный покров выступает естественным утеплителем, снижая скорость промерзания грунта. Его влияние напрямую зависит от толщины, плотности и устойчивости слоя. Игнорирование этих факторов приводит к ошибкам в расчётах глубины промерзания.

Для точного учёта снежного покрова необходимо:

- Оценить среднюю высоту снежного покрова за зимний период. Данные можно получить из метеорологических наблюдений или локальных измерений.

- Определить плотность снега. Свежий снег обычно имеет плотность 0,1–0,3 г/см³, уплотнённый – до 0,4 г/см³. Чем выше плотность, тем хуже теплоизоляция.

- Учитывать длительность и устойчивость снежного покрова. Регулярное таяние и повторное образование снега снижают его теплоизоляционные свойства.

Для практического расчёта глубины промерзания с учётом снега используют формулу снижения морозного воздействия, где теплопроводность снега принимается в диапазоне 0,05–0,15 Вт/(м·К), что в 3–4 раза ниже, чем у мерзлого грунта.

- При толщине снежного покрова до 20 см глубина промерзания снижается примерно на 5–10%.

- Толщина 20–50 см снижает глубину промерзания на 15–30%.

- Слой более 50 см может уменьшить промерзание до 40% в зависимости от плотности и влажности снега.

Рекомендуется вводить поправочный коэффициент, зависящий от толщины и плотности снега, в формулы расчёта глубины промерзания. При отсутствии точных данных допускается использовать средний коэффициент 0,8–0,9 для регионов с устойчивым снежным покровом.

Для инженерных задач необходимо проводить полевые замеры температуры грунта и толщины снега в критические периоды зимы, чтобы скорректировать проектные данные и избежать ошибок при закладке фундаментов и прокладке коммуникаций.

Расчёт глубины промерзания для участка с учётом местных особенностей

Глубина промерзания грунта определяется не только климатическими условиями региона, но и характеристиками конкретного участка. В первую очередь учитывают тип грунта: песчаные и супесчаные слои промерзают глубже – до 1,2–1,5 м, глинистые менее – 0,8–1,2 м. Важно учитывать влажность почвы: насыщенные водой грунты промерзают сильнее из-за высокой теплопроводности.

Рельеф влияет на отток холодного воздуха и застой влаги. На склонах промерзание может быть менее глубоким за счёт лучшего дренажа, в низинах – наоборот. Стоит оценить наличие водоносных горизонтов: грунтовые воды, расположенные менее чем в 1,5 м от поверхности, существенно снижают глубину промерзания за счёт постоянного теплового воздействия.

Для точного расчёта применяют формулу с поправкой на местные параметры:

H = H_регион × K_грунт × K_влажность × K_рельеф × K_воды,

где H_регион – базовая глубина промерзания по климатической зоне, K – коэффициенты корректировки, определяемые экспериментально или на основе геотехнических данных.

Пример: для средней полосы РФ с базовой глубиной 1,2 м, на участке с супесчаным грунтом (K_грунт=1,2), высокой влажностью (K_влажность=1,1), расположенного на склоне (K_рельеф=0,9) и грунтовыми водами на глубине 2 м (K_воды=1,0) итоговая глубина составит: 1,2 × 1,2 × 1,1 × 0,9 × 1,0 ≈ 1,3 м.

Рекомендуется перед проектированием фундамента проводить инженерно-геологические изыскания для уточнения всех параметров. При отсутствии данных использовать максимально консервативные коэффициенты с запасом не менее 10%. Применение утеплённых покрытий и дренажных систем позволяет уменьшить фактическую глубину промерзания и снизить затраты на строительство.

Ошибки при определении глубины промерзания и как их избежать

Частая ошибка – использование устаревших данных о средней температуре воздуха без учета текущих климатических изменений. Для точного расчета глубины промерзания необходимы актуальные многолетние температурные ряды, минимум за 10–15 лет.

Неверный выбор типа грунта приводит к существенным погрешностям. Например, глинистые грунты промерзают глубже, чем песчаные при одинаковых климатических условиях. Обязательно учитывать структуру, влажность и теплопроводность конкретного грунта региона.

Игнорирование уровня грунтовых вод – критическая ошибка. Высокий уровень вод при промерзании увеличивает глубину, так как вода замерзает и расширяется. Рекомендуется проводить замеры водоносного горизонта в разные сезоны.

Некорректное использование эмпирических формул без региональной калибровки ведет к ошибкам до 20–30%. Для повышения точности нужно сопоставлять расчеты с фактическими наблюдениями из местных гидрометеостанций.

Не учитывают влияние снегового покрова. Снег действует как теплоизолятор, снижая глубину промерзания. Рекомендуется вводить поправки на среднюю толщину снежного покрова в расчетах.

Как избежать ошибок: использовать комплексный подход – сочетать метеоданные, анализ грунта и гидрогеологические условия. Применять программные модели с возможностью настройки параметров под конкретный регион и верифицировать результаты полевыми измерениями.

Вопрос-ответ:

Что влияет на глубину промерзания грунта в разных регионах?

Глубина промерзания грунта зависит от нескольких факторов: температуры воздуха зимой, продолжительности морозного периода, состава и влажности почвы, а также уровня залегания грунтовых вод. В холодных регионах грунт промерзает глубже, чем в более тёплых. Песчаные почвы промерзают сильнее и быстрее, чем глинистые, так как они хуже удерживают тепло. Также важна плотность и наличие растительного покрова, который может частично защищать почву от промерзания.

Какие методы используют для определения глубины промерзания грунта на конкретной территории?

Существует несколько способов определить глубину промерзания. Один из наиболее распространённых — использование специальных датчиков температуры, которые устанавливаются в грунт на разных уровнях. В зимний период измеряют, насколько глубоко температура опускается до нуля и ниже. Также применяют нормативные таблицы и карты, разработанные на основе многолетних наблюдений за климатом и характеристиками почв региона. В полевых условиях можно провести простое испытание: в зимний период копают шурф и замеряют толщину промёрзшего слоя по виду и твердости грунта.

Почему важно знать глубину промерзания грунта при строительстве зданий?

Знание глубины промерзания грунта помогает правильно проектировать фундаменты, чтобы избежать деформаций и повреждений конструкций. Если фундамент заложить на уровне выше промёрзшего слоя, зимой грунт под ним может вспучиваться, что приведёт к трещинам и перекосам в здании. Учитывая глубину промерзания, строители выбирают оптимальную глубину заложения фундамента, а также применяют защитные меры — утепление или дренаж, чтобы снизить риски, связанные с сезонными изменениями температуры.

Можно ли самостоятельно определить глубину промерзания грунта без специальных приборов?

Определить глубину промерзания без приборов возможно, но с ограниченной точностью. Для этого зимой можно выкопать ямку или шурф и осмотреть грунт. Промерзшая почва обычно плотная и твёрдая, иногда с наличием льда. Чтобы повысить точность, сравнивают состояние грунта с данными из региональных справочников или климатических карт. Однако для серьёзных работ рекомендуется использовать измерительные устройства или обращаться к специалистам, так как ошибки могут привести к нежелательным последствиям.