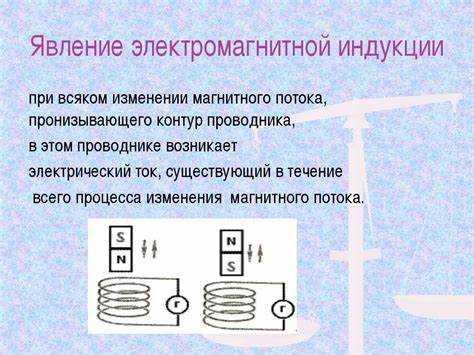

Электромагнитная индукция возникает при изменении магнитного потока, проходящего через замкнутый контур, что приводит к появлению электродвижущей силы (ЭДС). Закон Фарадея определяет количественную связь: ЭДС пропорциональна скорости изменения магнитного потока. Это явление лежит в основе работы трансформаторов, генераторов и других электромагнитных устройств.

Ключевым фактором является индукционный ток, возникающий в проводнике при движении в магнитном поле или при изменении самого поля. Правило Ленца определяет направление индукционного тока, указывая, что создаваемое им магнитное поле всегда противодействует изменению исходного магнитного потока, обеспечивая сохранение энергии в системе.

Для практического применения важно учитывать параметры: площадь контура, скорость изменения магнитного поля, ориентацию проводника относительно линий поля и магнитную проницаемость среды. Точный расчёт ЭДС требует интегрирования по площади контура и времени изменения поля, что позволяет оптимизировать конструкции электромеханических устройств с учётом эффективности индукции.

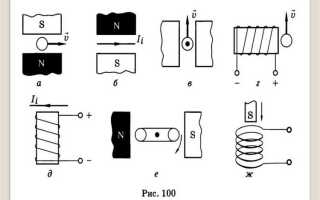

Механизм возникновения индукционного тока при изменении магнитного потока

- Изменение магнитного потока Φ – это изменение величины, направления или площади контура, через который проходит магнитное поле. Магнитный поток рассчитывается как Φ = B·S·cosθ, где B – индукция магнитного поля, S – площадь контура, θ – угол между вектором поля и нормалью к поверхности.

- Возникновение ЭДС индукции определяется законом Фарадея: ЭДС = -dΦ/dt. Знак минус отражает направление ЭДС, согласно правилу Ленца, указывающему на противодействие изменению потока.

- Электрическое поле индукции создаётся в проводящем контуре под действием переменного магнитного поля, не являясь потенциальным, что отличает его от электростатического поля.

- Движение зарядов – индуцированное электрическое поле заставляет свободные электроны в металле смещаться, создавая ток, направление которого определяется правилом Ленца.

Для точного вычисления индукционного тока необходимо учитывать:

- Сопротивление контура R – индукционный ток I рассчитывается как I = |ЭДС| / R.

- Зависимость изменения магнитного потока во времени – чем быстрее изменяется поток, тем больше величина ЭДС и индукционного тока.

- Форму и ориентацию контура – геометрические параметры влияют на величину захваченного потока.

Практические рекомендации для усиления индукционного тока:

- Увеличивать скорость изменения магнитного поля, например, за счёт быстрого перемещения магнита относительно катушки.

- Применять катушки с большим числом витков, что пропорционально увеличивает суммарную ЭДС.

- Минимизировать сопротивление контура, используя проводники с высокой электропроводностью и оптимальной толщиной.

Роль закона Фарадея в количественном описании индукции

Закон Фарадея определяет величину индукционного электродвижущегося силы (ЭДС) через скорость изменения магнитного потока, проходящего через проводящую петлю. Формула закона выражается как:

𝓔 = — dΦ/dt,

где 𝓔 – индукционная ЭДС, Φ – магнитный поток, измеряемый в веберах (Вб), t – время в секундах. Минус в формуле отражает направление индукционного тока согласно правилу Ленца, которое препятствует изменению магнитного потока.

Для точного количественного анализа необходимо учитывать зависимость магнитного потока от параметров системы: площади контура, интенсивности магнитного поля и угла между вектором поля и нормалью к поверхности контура. Магнитный поток вычисляется как:

Φ = B * S * cos(θ),

где B – магнитная индукция в теслах (Тл), S – площадь контура в квадратных метрах, θ – угол между направлением магнитного поля и нормалью к поверхности.

Изменение любого из этих параметров во времени ведёт к появлению ЭДС. Закон Фарадея позволяет определить конкретное значение индуцированного напряжения, что критично при проектировании электромагнитных устройств: трансформаторов, генераторов и индукционных нагревателей. Практически для вычисления применяют численное дифференцирование потока по времени, учитывая реальные геометрические и магнитные характеристики системы.

Для повышения точности измерений рекомендуется применять интегрирующие методы и использовать датчики с высоким временным разрешением. При сложных конфигурациях магнитного поля целесообразно моделирование с использованием уравнений Максвелла для более детальной оценки локальных изменений потока и соответствующей ЭДС.

Практическое применение правила Ленца для определения направления индукционного тока

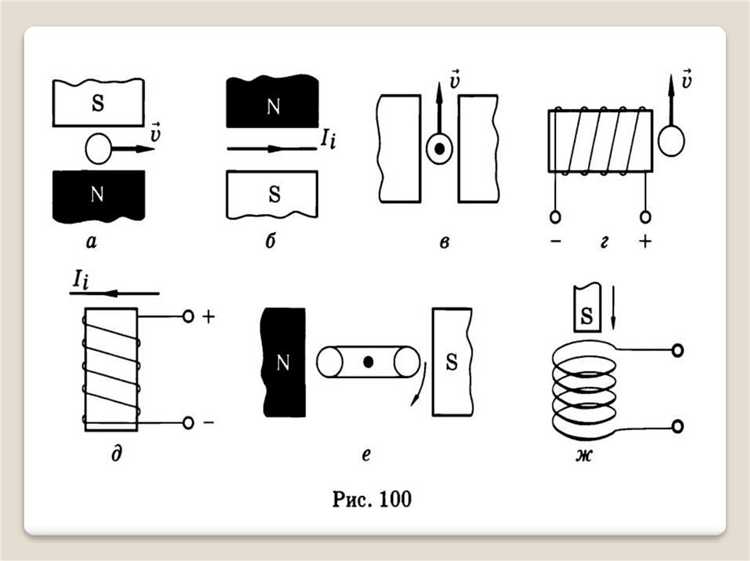

Правило Ленца позволяет точно определить направление индукционного тока в замкнутом проводнике, исходя из принципа сохранения энергии. На практике его используют для анализа взаимодействия проводников с магнитным полем при изменении магнитного потока.

- Шаг 1. Определение изменения магнитного потока: необходимо определить, увеличивается или уменьшается магнитный поток через контур. Это зависит от движения магнитного поля или контура, а также от изменения интенсивности магнитного поля.

- Шаг 2. Направление индуцированного магнитного поля: индуцированное магнитное поле всегда стремится противодействовать изменению внешнего потока. Если поток растёт, индуцированное поле направлено в противоположную сторону внешнего поля, если уменьшается – в ту же сторону.

- Шаг 3. Определение направления индукционного тока: направление индукционного тока можно найти с помощью правила правой руки: если пальцы правой руки обхватывают проводник в направлении тока, то большой палец укажет направление индуцированного магнитного поля.

В реальных экспериментах рекомендуется использовать катушки с амперметрами для визуализации изменения тока при перемещении магнитов или изменении силы тока в соседних катушках.

- Подготовьте катушку с известным числом витков и амперметр, подключенный последовательно.

- Поднесите магнит к катушке или удаляйте его, фиксируя направление изменения магнитного потока.

- Используйте правило Ленца, чтобы определить направление индукционного тока по реакции амперметра.

- Сравните полученные данные с предсказанным направлением для проверки правильности расчетов и понимания явления.

Правило Ленца эффективно применяют в проектировании трансформаторов, генераторов и тормозных систем с электромагнитным торможением, где контроль направления индукционного тока критичен для корректной работы устройств.

Влияние скорости изменения магнитного поля на величину индукционного напряжения

Индукционное напряжение прямо пропорционально скорости изменения магнитного потока, проходящего через контур. Согласно закону Фарадея, ЭДС индукции определяется производной магнитного потока по времени: ε = -dΦ/dt. Увеличение скорости изменения магнитного поля приводит к увеличению модуля индукционного напряжения.

На практике это означает, что при движении магнита относительно катушки с большей скоростью или при быстром изменении силы тока, создающего магнитное поле, величина индуцированного напряжения возрастает. Например, если магнитный поток изменяется с 0 до 0,01 Вебер за 0,001 секунды, индукционная ЭДС составит около 10 Вольт. При замедлении изменения магнитного потока до 0,01 секунды напряжение уменьшается до 1 Вольта.

Для эффективного управления индукционным напряжением в электроустройствах рекомендуется оптимизировать скорость изменения магнитного поля. В генераторах переменного тока увеличение частоты вращения ротора напрямую повышает частоту и амплитуду индукционной ЭДС. В трансформаторах резкие колебания тока первичной обмотки повышают напряжение во вторичной.

Важным практическим аспектом является ограничение скорости изменения магнитного поля для предотвращения перенапряжений и повреждения электрических компонентов. В цепях с высокочастотными переключениями применяют фильтры и демпферы для смягчения резких скачков индукционного напряжения.

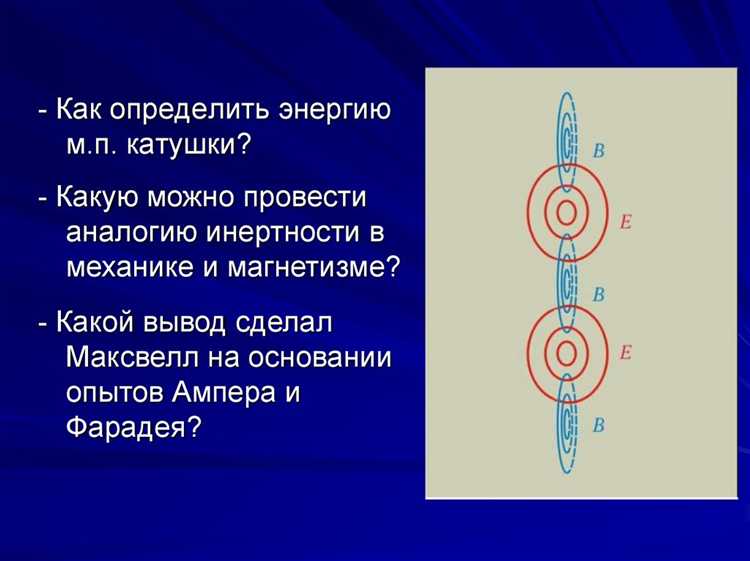

Объяснение электромагнитной индукции через закон Максвелла

В дифференциальной форме это уравнение записывается как ∇×𝐸 = −∂𝐵/∂t, где ∇× – ротор электрического поля 𝐸, а ∂𝐵/∂t – временная производная магнитной индукции 𝐵. Это означает, что изменение магнитного поля во времени создает вихревое электрическое поле, индуцирующее ЭДС без необходимости движения проводника в магнитном поле.

Закон Максвелла обобщает классический закон Фарадея, раскрывая физическую природу индуцированного электрического поля как самостоятельного явления, а не только как следствия механического перемещения. Следовательно, электромагнитная индукция возникает как прямое следствие динамики магнитного поля и порождает электрическое поле, направленное по замкнутому контуру.

Для практического анализа необходимо учитывать локальные распределения 𝐸 и 𝐵, а также их временные изменения, что позволяет моделировать индукционные процессы в сложных системах, например, в трансформаторах и электрогенераторах. Такой подход дает точные расчеты ЭДС и силы тока без привлечения эвристических методов.

Использование индукции для генерации переменного тока в электрогенераторах

В основе работы электрогенераторов лежит явление электромагнитной индукции, открытое Фарадеем. При вращении проводника в магнитном поле происходит изменение магнитного потока через контур, что индуцирует в нем электродвижущую силу (ЭДС). Именно это изменение потока обеспечивает генерацию переменного тока.

Ключевой элемент – ротор с проводящей обмоткой, который вращается в постоянном магнитном поле статора. Частота переменного тока определяется скоростью вращения ротора и числом полюсов магнитного поля, согласно формуле f = (n × p)/120, где f – частота, n – обороты в минуту, p – число полюсов.

Для повышения выходного напряжения и мощности генератора используется увеличение числа витков в обмотке и оптимизация магнитного потока за счет применения высококачественных магнитопроводов с низкими потерями. Кроме того, важно минимизировать сопротивление обмоток, чтобы снизить тепловые потери и увеличить КПД устройства.

Регулирование частоты и амплитуды генерируемого напряжения достигается управлением скоростью вращения ротора и конструкцией магнитной системы. Современные генераторы применяют автоматические системы возбуждения для стабилизации параметров тока под нагрузкой.

Для долговременной и эффективной работы генератора критично обеспечить надежное охлаждение обмоток и магнитопровода, а также балансировку ротора с точностью до нескольких микрометров, чтобы исключить вибрации и преждевременный износ подшипников.

Причины возникновения токов Фуко и их связь с электромагнитной индукцией

Токи Фуко возникают при изменении магнитного потока, пронизывающего проводящий материал. Основной причиной их появления служит закон электромагнитной индукции Фарадея: в замкнутом контуре индуцируется электрический ток, если магнитное поле через него изменяется. В случае массивных проводников, таких как металлические пластины или сердечники трансформаторов, вихревые токи замыкаются внутри объёма материала, формируя замкнутые контуры без необходимости внешней цепи.

Интенсивность токов Фуко зависит от скорости изменения магнитного поля, электропроводности и геометрии проводника. При перемещении проводника в неоднородном магнитном поле или при изменении самого поля относительно неподвижного проводника индуцируются вихревые токи, направленные по правилу Ленца – они создают собственное магнитное поле, препятствующее начальному изменению потока.

Связь с электромагнитной индукцией прямая: каждый вихревой ток – результат действия электродвижущей силы индукции. В замкнутых контурах внутри проводника эта ЭДС вызывает круговое движение электронов. Например, в быстро вращающемся металлическом роторе в поле постоянного магнита токи Фуко концентрируются ближе к периферии, где скорость изменения потока выше, и вызывают значительные тепловые потери.

Для минимизации токов Фуко применяют конструктивные меры: разделение проводника на изолированные слои (например, в трансформаторных сердечниках) снижает величину замкнутых токов, уменьшая тепловыделение. Кроме того, использование материалов с высокой магнитной проницаемостью и низкой электропроводностью позволяет ограничить область действия индукции и снизить амплитуду вихревых токов.

Особенности индукции в различных типах магнитных цепей и материалов

В ферромагнитных материалах, таких как железо, никель и кобальт, наблюдается высокая магнитная проницаемость, что существенно усиливает индуцируемую ЭДС при прочих равных условиях. Это объясняется способностью доменов выстраиваться вдоль внешнего магнитного поля, снижая магнитное сопротивление цепи. Однако насыщение магнитного материала приводит к ограничению роста потока, несмотря на увеличение тока возбуждения.

В замкнутых магнитных цепях, выполненных из ферромагнетиков, индукция происходит с минимальными потерями благодаря малому рассеянию потока. Такой тип цепей особенно эффективен в трансформаторах, где важно сохранить концентрацию магнитного потока в пределах сердечника. Для снижения вихревых токов сердечники изготавливаются из тонких изолированных листов, что снижает тепловые потери без существенного ухудшения магнитных свойств.

В открытых магнитных цепях, где часть потока проходит через воздух или немагнитные материалы, индуцируемая ЭДС значительно уменьшается. Воздушные зазоры увеличивают магнитное сопротивление, ослабляя поток и снижая эффективность индукции. Применение таких цепей оправдано в электромагнитах, когда требуется контролируемое падение поля вне сердечника.

Парамагнитные материалы, например алюминий, слабо взаимодействуют с магнитным полем. Индукция в таких средах неэффективна и сопровождается значительными потерями. Использование парамагнетиков допустимо лишь в элементах конструкции, где минимизация магнитного взаимодействия является приоритетом.

Диамагнитные материалы, включая медь и висмут, создают противоположное внешнему полю индукционное поле, что может вызывать торможение изменения магнитного потока. Это свойство используется в вихретоковых тормозах и для защиты от резких всплесков магнитного поля.

При проектировании устройств, основанных на электромагнитной индукции, необходимо учитывать не только тип материала, но и его структуру, ориентацию, гистерезисные характеристики и температурную стабильность. Выбор оптимального материала и конфигурации магнитной цепи позволяет добиться максимальной эффективности и надежности устройства.