Лазерное излучение отличается высокой когерентностью, что означает устойчивую фазовую связь между световыми волнами. Это свойство позволяет получать узконаправленный и монохроматический луч с минимальным рассеянием энергии. Длина когерентности для лазера может достигать нескольких метров и даже километров, что существенно превосходит значения для обычных источников света.

Монохроматичность лазерного излучения определяется шириной спектра, которая обычно не превышает несколько герц у высококачественных лазеров. Это обеспечивает точность при спектроскопии и позволяет использовать лазеры в оптических системах с высокой разрешающей способностью.

Монохроматичность лазера характеризуется узким спектральным диапазоном излучения, что обеспечивает высокую когерентность и стабильность длины волны. Типичный спектральный диапазон для лазеров составляет от 10-9 до 10-12 м, что в разы уже по сравнению с обычными источниками света.

Для количественной оценки монохроматичности используют показатель ширины спектра, выражаемый в нанометрах (нм) или герцах (Гц). Например, гелий-неоновый лазер часто имеет ширину линии около 0.001 нм, а полупроводниковые лазеры – от 0.01 до 0.1 нм.

Методы измерения длины волны лазерного излучения включают:

- Интерферометрия:

- Майкельсона и Фабри–Перо – обеспечивают разрешение до 10-6 нм.

- Принцип построен на измерении интерференционных полос, что позволяет определить длину волны с высокой точностью.

- Спектрометрия с дифракционной решеткой:

- Используются решетки с плотностью от 600 до 3600 линий/мм.

- Позволяет получать спектральное разрешение порядка 0.01 нм для лазеров в видимом диапазоне.

- Фазовый доплеровский метод:

- Основан на анализе фазовых сдвигов лазерного сигнала, точность измерения достигает 10-7 нм.

- Гетеродинный метод:

- Смешение излучения исследуемого лазера с эталонным лазером известной длины волны.

- Точность измерения зависит от стабильности эталонного источника и может достигать 10-9 м.

При выборе метода учитывают диапазон длины волны, требуемую точность и условия измерений. Для калибровки часто применяют лазеры с эталонными длинами волн, например, гелий-неоновый лазер на 632.8 нм.

Практическое значение монохроматичности проявляется в минимизации дисперсии и интерференционных искажений в оптических системах, что критично для спектроскопии, лазерной связи и голографии.

Когерентность света лазера: временные и пространственные аспекты

Когерентность света лазера определяется степенью постоянства фазовой разности электромагнитных волн во времени и пространстве. Временная когерентность характеризуется когерентной длиной, которая для лазеров с узкой спектральной линией достигает нескольких метров и выше. Этот параметр напрямую связан с шириной спектра излучения: чем уже спектр, тем длиннее когерентная длина. Практическое измерение временной когерентности проводят через интерферометрию с переменной задержкой, что позволяет оценить спектральную чистоту лазера и его пригодность для высокоточных оптических систем.

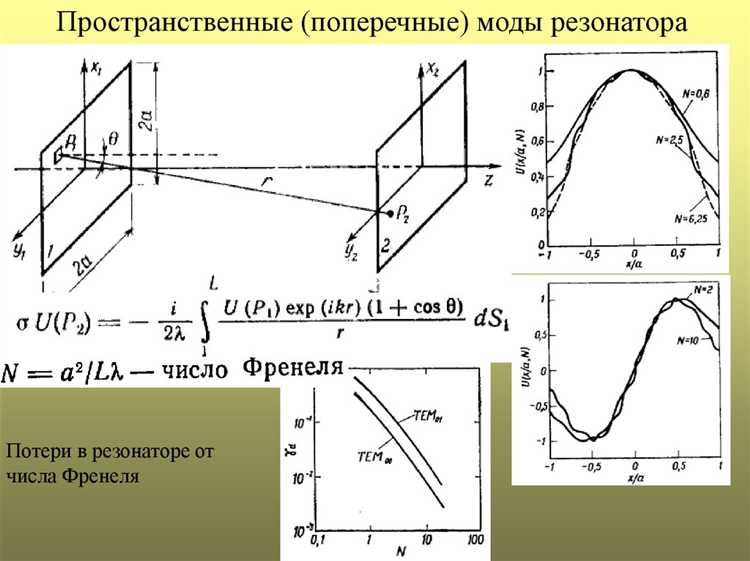

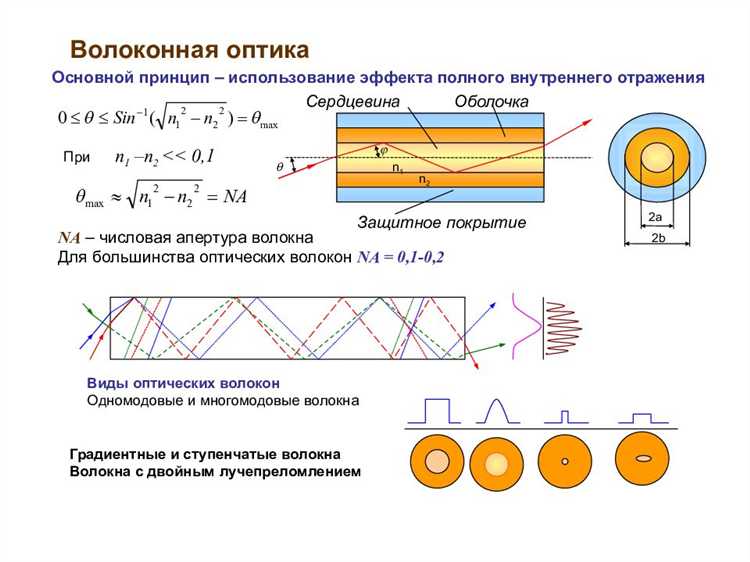

Пространственная когерентность отражает согласованность фазовой структуры волнового фронта в поперечном сечении луча. Высокая пространственная когерентность у лазеров обусловлена их однородным продольным и поперечным модовым распределением. Для большинства газовых и твердотельных лазеров пространственная когерентность достигает порядка нескольких миллиметров или больше, что обеспечивает минимальное расходимость и позволяет формировать узконаправленные пучки с высокой фокусировкой.

Для повышения временной когерентности рекомендуется применять резонаторы с узким спектральным пропусканием и стабилизацию длины резонатора. В задачах, требующих высокой пространственной когерентности, важен контроль модового состава и использование апертурных ограничителей, уменьшающих вклад высших мод. Отсутствие пространственной когерентности приводит к интерференционным искажением при распространении через неоднородные среды и снижению разрешающей способности систем, основанных на лазерном излучении.

Общее понимание временной и пространственной когерентности критично при разработке лазерных интерферометров, систем оптической связи и голографии, где стабильность фазовой структуры напрямую влияет на точность и качество получаемых данных.

Направленность лазерного пучка и параметры расходимости

Направленность лазерного излучения определяется малыми угловыми размерами пучка, что обеспечивает концентрацию энергии в узком конусе. Угловая расходимость пучка – основной параметр, характеризующий отклонение лучей от оси. Для лазеров с длиной волны λ и диаметром апертуры D расходимость θ определяется приближением θ ≈ λ / (πD) для гауссовых пучков.

Типичные значения расходимости для лазеров на полупроводниках составляют от нескольких миллирадиан до десятков миллирадиан, тогда как газовые и твердотельные лазеры достигают величин порядка микрордиан, что позволяет эффективно использовать их в оптических системах с длинными рабочими дистанциями.

Снижение расходимости достигается увеличением диаметра излучающей апертуры и применением коллимирующих оптических элементов. При этом важно учитывать качество волнового фронта – коэффициент M², отражающий отклонение реального пучка от идеального гауссового. Значение M² близкое к 1 указывает на минимальную расходимость, что повышает точность наведения и концентрацию энергии на объекте.

Для практического расчета длины зоны близкого поля (Rayleigh length) используется формула z_R = πw₀² / λ, где w₀ – радиус пучка в узком месте. Зона близкого поля характеризует область с минимальной расходимостью, за пределами которой пучок расширяется быстрее. Это критично для выбора оптики и оптимизации дальности применения лазерных систем.

Контроль направленности и параметров расходимости важен при разработке систем связи, обработки материалов и медицинских устройств, где необходима высокая плотность энергии и точность воздействия. Для улучшения параметров применяются методы активной стабилизации, адаптивной оптики и использование резонаторов с оптимизированной геометрией.

Поляризация лазерного излучения и её контроль в практических приложениях

Поляризация лазерного излучения характеризует ориентацию вектора электрического поля волны и влияет на эффективность взаимодействия с материалами и оптическими системами. Типичные виды поляризации – линейная, круговая и эллиптическая – задают условия для различных применений, от обработки материалов до спектроскопии.

Для контроля поляризации используются поляризационные элементы: поляризаторы, волновые пластины и активные модуляторы. Линейная поляризация достигается за счёт применения лазеров с внутренними поляризационными элементами или внешними поляризаторами с коэффициентом подавления менее 10-5. Важна стабильность угла поляризации – отклонения более 0,1° могут снижать точность в оптических системах.

В задачах оптической связи и квантовой криптографии предпочтительна круговая или контролируемая эллиптическая поляризация, обеспечиваемая за счёт кварцевых или литиевых волновых пластин с точностью порядка ±0,05°. Для быстрого переключения поляризации применяют электроконтролируемые модуляторы с временными характеристиками на уровне наносекунд, что критично для систем с высокой частотой передачи данных.

Контроль поляризации важен при лазерной обработке материалов, где ориентация вектора электрического поля влияет на форму и качество реза. Линейная поляризация с высокой степенью порядка (более 99%) повышает однородность обработки и снижает тепловое воздействие. В системах голографии и интерферометрии стабильность поляризации обеспечивает минимизацию шумов и артефактов, что достигается за счёт пассивных стабилизаторов и активной обратной связи.

Рекомендуется использовать устройства с минимальными потерями (<0,2 дБ) и обеспечивать защиту от механических и температурных воздействий, которые вызывают дрейф поляризации. Для измерения параметров поляризации применяют поляриметры с точностью 0,01°, что позволяет выявить даже малейшие искажения и корректировать систему в реальном времени.

Интенсивность и мощность лазерного излучения: измерение и регулирование

Регулирование мощности реализуется электронным управлением тока накачки активной среды лазера или с помощью переменных оптических аттенюаторов. Для стабильного уровня интенсивности применяют системы обратной связи с фотодетектором, который контролирует выходную мощность и автоматически корректирует параметры питания лазера. В оптике для снижения интенсивности без искажения спектра используют нейтральные фильтры с известным коэффициентом пропускания.

Важен контроль теплового режима, поскольку превышение критической интенсивности ведёт к разрушению активной среды и оптических элементов. При измерениях интенсивности следует учитывать дифракционные искажения и неоднородность профиля луча, которые влияют на точность оценки плотности потока энергии.

Спектральная чистота лазерного излучения и её влияние на точность приборов

Спектральная чистота лазерного излучения определяется шириной спектральной линии, выражаемой в герцах или нанометрах. Для большинства точных измерительных систем, таких как интерферометры или спектрометры, критично иметь лазер с узкой спектральной линией, часто менее 1 МГц по ширине. Это обеспечивает стабильность длины волны и снижает фазовые ошибки, возникающие из-за неоднородности спектра.

Снижение ширины спектра лазера улучшает разрешающую способность и повышает точность определения координат или параметров измеряемого объекта. Например, в системах лазерной интерферометрии уменьшение спектральной ширины с 10 МГц до 1 МГц повышает точность измерения расстояния до 10 раз, что напрямую связано с уменьшением фазового шума и повышением когерентности излучения.

Для приборов с высокой требовательностью к точности рекомендуются лазеры с длиной когерентности, превышающей максимальное измеряемое расстояние в системе. Практическая рекомендация – использовать лазеры с длиной когерентности не менее 100 м для промышленных интерферометров и до нескольких километров в научных установках.

Низкая спектральная чистота вызывает дополнительные погрешности, связанные с мультичастотным излучением и расширением спектра в результате температурных или механических колебаний резонатора. Для минимизации этих эффектов применяется активная стабилизация длины волны и температурный контроль лазерного кристалла или диода.

Выбор лазера с высокой спектральной чистотой особенно важен в оптических датчиках, где спектральное расширение приводит к ухудшению сигнала и снижению соотношения сигнал/шум. Оптимизация параметров лазера, таких как затухание в резонаторе и точность настройки частоты, позволяет достигать стабильности длины волны с дрейфом менее 10^-9 за секунды работы.