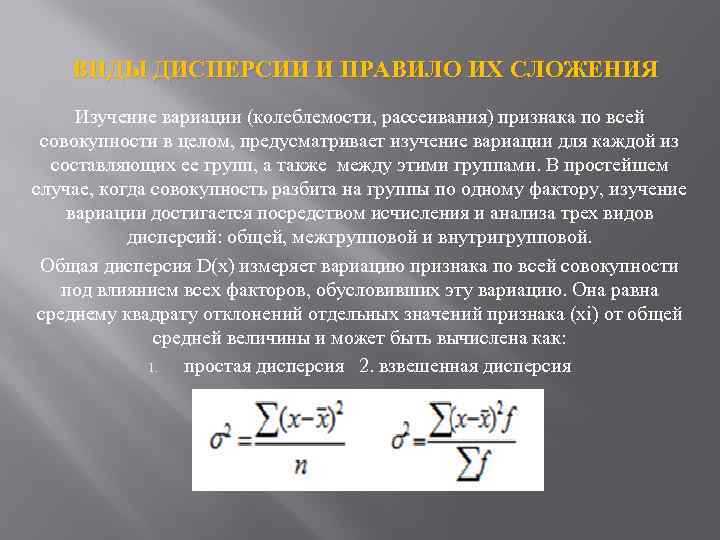

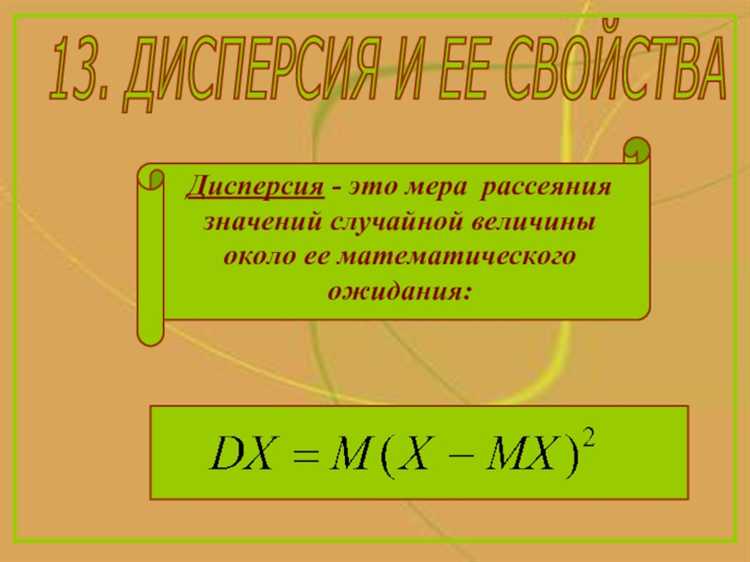

Дисперсия – числовая мера, показывающая степень разброса значений случайной величины относительно её математического ожидания. Если вариация минимальна, данные сгруппированы близко к среднему, при высокой – значения значительно отклоняются. Этот показатель особенно важен при анализе стохастических процессов, где устойчивость системы определяется не только средним уровнем, но и степенью колебаний.

В экономике дисперсия применяется для оценки риска: при одинаковом ожидаемом доходе предпочтение отдается инвестиции с меньшей дисперсией. В медицине она используется для выявления устойчивости биологических показателей: повышенная дисперсия может сигнализировать о скрытых патологиях. В инженерии – для оценки качества продукции и стабильности производственного процесса.

Практическое применение: при анализе временных рядов обязательно учитывается не только тренд, но и дисперсия отклонений от него. Например, в модели ARCH дисперсия изменяется со временем, что позволяет точно оценивать волатильность на финансовых рынках. В выборочном анализе рекомендуют использовать несмещённую оценку дисперсии: S² = Σ(xᵢ — x̄)² / (n — 1).

Как рассчитать дисперсию для набора наблюдений вручную

Для расчёта дисперсии требуется набор числовых значений. Пусть имеется выборка: 7, 9, 13, 10, 11.

Шаг 1: Найти среднее арифметическое. Сложите все значения и разделите на их количество:

(7 + 9 + 13 + 10 + 11) / 5 = 50 / 5 = 10

Шаг 2: Вычислить отклонения каждого значения от среднего:

7 − 10 = −3, 9 − 10 = −1, 13 − 10 = 3, 10 − 10 = 0, 11 − 10 = 1

Шаг 3: Возвести каждое отклонение в квадрат:

(−3)2 = 9, (−1)2 = 1, 32 = 9, 02 = 0, 12 = 1

Шаг 4: Сложить полученные квадраты отклонений:

9 + 1 + 9 + 0 + 1 = 20

Шаг 5: Разделить сумму квадратов на количество наблюдений (для генеральной совокупности) или на n−1 (для выборки). В данном случае используется выборка:

20 / (5 − 1) = 20 / 4 = 5

Результат: Дисперсия равна 5.

Когда использование дисперсии оправдано при анализе изменений

Дисперсия оправдана при анализе изменений в тех случаях, когда важна не только средняя величина, но и степень рассеивания значений вокруг неё. Это особенно актуально в условиях нестабильности параметров, например, при мониторинге технологических процессов, где малозаметные отклонения могут указывать на скрытые сбои.

Применение дисперсии оправдано при анализе временных рядов, когда необходимо выявить периоды повышенной изменчивости. Например, в эконометрике при оценке волатильности доходности активов дисперсия помогает отличить устойчивые фазы от фаз с высокими рисками.

Также дисперсия применяется в контроле качества: если среднее значение параметра продукции остаётся в пределах нормы, но дисперсия растёт, это сигнал к проверке стабильности производственного процесса. Игнорирование таких изменений может привести к накоплению скрытых дефектов.

В биомедицинских исследованиях дисперсия используется для оценки реакции на лечение в разных группах. Если средний эффект схож, но в одной группе разброс результатов значительно выше, это может свидетельствовать о неоднородности участников или наличии побочных факторов.

Использовать дисперсию стоит тогда, когда изменения носят стохастический характер, а также при сравнении нескольких групп с одинаковыми средними значениями, но разной структурой вариабельности. В этих случаях дисперсия даёт информацию, которую невозможно получить только через анализ средних значений.

Чем отличается дисперсия от среднего абсолютного отклонения

Дисперсия всегда больше либо равна САО. Например, для выборки [2, 4, 4, 4, 6, 8] дисперсия равна 4, а САО – 1,67. Это связано с тем, что квадратичные отклонения увеличиваются быстрее, чем линейные.

Если в данных есть выброс, например [1, 2, 3, 4, 100], дисперсия резко возрастает (1882,4), тогда как САО остаётся относительно умеренной (18,8). Это делает САО предпочтительным для анализа распределений с экстремальными значениями.

Дисперсия удобна в математическом моделировании и используется в методах, где важна весовая оценка отклонений, например в регрессии. САО чаще применяют при описательной статистике и в задачах, где устойчивость к аномалиям критична.

Если важна чувствительность к крайним значениям – выбирается дисперсия. Если нужно оценить типичный разброс без влияния выбросов – применяется САО. Для корректного выбора необходимо учитывать распределение и цели анализа.

Как интерпретировать высокую дисперсию в поведенческих данных

Высокая дисперсия в поведенческих данных указывает на значительные различия между наблюдаемыми действиями субъектов. Например, если анализируется время отклика пользователей на уведомление, и дисперсия превышает 300 секунд² при среднем значении 180 секунд, это означает, что часть аудитории реагирует почти мгновенно, а другая – с большим опозданием. Такой разнобой требует разделения аудитории на подгруппы.

Первая рекомендация – проверить наличие структурных различий: пол, возраст, канал взаимодействия, временные интервалы. Часто высокая дисперсия обусловлена наложением нескольких моделей поведения. Разделение данных по сегментам позволяет выявить, где именно сосредоточены колебания и устранить смешение разнородных выборок.

Вторая рекомендация – пересмотреть метрику. В случаях, когда поведение асимметрично (например, время пребывания на сайте), лучше использовать медиану и межквартильный размах, а не дисперсию, как основную характеристику. Высокая дисперсия при длинном «хвосте» вправо может сигнализировать о наличии отдельных экстремальных пользователей, поведение которых существенно отличается от основной массы.

Третья рекомендация – проверить качество данных. Часто высокая дисперсия связана с аномалиями: дублирующимися сессиями, ошибками логирования или некорректным отслеживанием событий. Например, если у ряда пользователей фиксируется одинаковое поведение с минимальной вариативностью, а у других – хаотичное, необходимо провести фильтрацию выбросов и верификацию источников данных.

Практическое применение: при анализе данных о кликах в мобильном приложении высокая дисперсия может означать, что часть пользователей не ориентируется в интерфейсе. В этом случае стоит провести UX-исследование, чтобы сократить различия и стабилизировать поведенческую реакцию.

Высокая дисперсия – это не просто шум, а сигнал о неоднородности аудитории, наличии внешних влияний или проблем в самой системе сбора данных. Ее интерпретация требует точного контекста и последующего уточнения гипотез с помощью дополнительных метрик и сегментного анализа.

Почему нулевая дисперсия не всегда означает однородность

Нулевая дисперсия указывает на отсутствие разброса в числовых значениях признака, однако это не гарантирует содержательной однородности наблюдаемых объектов. Пример – категориальный признак, закодированный числом. Если все значения равны, это может означать, что признак в выборке не варьируется, но не исключает различий по другим критериям.

Рассмотрим ситуацию: все учащиеся получили итоговую оценку «4». Числовая дисперсия равна нулю, но сама группа может включать учеников с разными начальными знаниями, мотивацией и скоростью усвоения материала. Формально – равенство значений, содержательно – неоднородность.

Другой случай – бинарный признак, например, «участвовал в проекте». Если все ответы – «да» (1), дисперсия также будет нулевой. Но это не отражает вариативность вклада: один участник мог выполнять роль организатора, другой – быть номинально включённым в список.

Нулевая дисперсия информативна лишь в контексте числовой стабильности. Для оценки однородности необходима многомерная проверка, включая:

- Анализ дополнительных переменных;

- Проверку структуры выборки (кластеризация, PCA);

- Контроль скрытых факторов, не отражённых в фиксированном признаке.

Если признак фиксирует только одну грань явления, нулевая дисперсия может быть следствием упрощённого измерения. Рекомендуется дополнять анализ показателями асимметрии, энтропии и кросс-корреляциями с другими признаками. Только так можно установить реальную однородность наблюдаемых данных.

Как дисперсия помогает выявлять выбросы в данных

Дисперсия отражает степень разброса значений вокруг среднего. При анализе данных она служит инструментом для обнаружения аномалий, которые существенно отклоняются от основной массы наблюдений.

Для выявления выбросов с помощью дисперсии применяются следующие методы:

- Вычисление среднего значения и дисперсии для набора данных.

- Определение стандартного отклонения как корня из дисперсии.

- Выделение границ нормального диапазона: часто используют интервал среднее ± 2 или 3 стандартных отклонения.

- Наблюдения, выходящие за эти границы, считаются потенциальными выбросами.

Пример: если среднее значение равно 50, а стандартное отклонение – 5, то значения меньше 40 или больше 60 могут быть выбросами.

Рекомендации по применению дисперсии для выявления выбросов:

- Перед вычислением дисперсии рекомендуется исключить явные ошибки измерений или записи данных.

- Для данных с несимметричным распределением использовать медиану и межквартильный размах дополнительно к дисперсии.

- При большом объеме данных ориентироваться на 3 стандартных отклонения, при меньшем – на 2 для повышения чувствительности.

- Повторно проверять выбросы на предмет их влияния на среднее и дисперсию, поскольку они могут исказить статистические показатели.

Использование дисперсии позволяет формализовать критерии оценки отклонений и автоматизировать их поиск, что особенно полезно при обработке больших объемов информации.

Роль дисперсии в анализе качества продукции на производстве

Дисперсия отражает разброс значений параметров продукции вокруг среднего показателя. В производстве это позволяет оценить стабильность технологического процесса и однородность выпускаемых изделий. Высокая дисперсия указывает на нестабильность и наличие дефектов, даже если среднее значение соответствует норме.

Для контроля качества необходимо регулярно вычислять дисперсию ключевых характеристик – массы, размеров, прочности и других параметров. Это помогает выявить отклонения, связанные с износом оборудования, изменением сырья или нарушением технологической дисциплины.

Рекомендовано устанавливать допустимые пределы дисперсии на основе нормативов и статистического анализа исторических данных. Если дисперсия превышает установленный порог, следует проводить корректирующие действия: перенастройку оборудования, обучение персонала, проверку поставок.

Использование дисперсии в SPC (Statistical Process Control) позволяет интегрировать этот показатель в систему автоматического мониторинга, ускоряя реакцию на отклонения и снижая количество брака.

Кроме того, анализ дисперсии в разных партиях продукции выявляет тенденции изменения стабильности процесса с течением времени, что важно для планирования профилактических мероприятий и повышения общей эффективности производства.

Как дисперсия используется при сравнении двух выборок

Дисперсия отражает разброс значений в выборке и служит основой для оценки однородности данных. При сравнении двух выборок анализ дисперсий позволяет определить, насколько отличаются вариации между группами.

Основные шаги при использовании дисперсии для сравнения выборок:

- Вычисление дисперсии каждой выборки по формуле:

- Определение отношения дисперсий (F-критерий), чтобы проверить гипотезу о равенстве дисперсий:

- F = S1² / S2², где S1² и S2² – дисперсии двух выборок.

- Если F существенно отличается от 1, это указывает на различие в вариативности выборок.

- Проведение теста Фишера (F-теста) для статистической проверки:

- Определение критического значения F по заданному уровню значимости и степеням свободы.

- Если наблюдаемое значение F выходит за пределы критических значений, гипотеза о равенстве дисперсий отвергается.

- Интерпретация результатов для дальнейшего анализа:

- Равенство дисперсий позволяет использовать методы сравнения средних с предположением о гомогенности дисперсий (например, t-тест с равными дисперсиями).

- Различия в дисперсиях требуют применения скорректированных тестов (например, t-тест Уэлча) или методов анализа вариаций, устойчивых к неоднородности дисперсий.

Рекомендации при сравнении дисперсий двух выборок:

- Использовать достаточный объем выборок (обычно не менее 30 элементов) для надежности оценок дисперсии.

- Проверять нормальность распределения данных, поскольку F-тест чувствителен к отклонениям от нормальности.

- При наличии выбросов рассматривать альтернативные методы оценки разброса (например, медианная абсолютная девиация).

Таким образом, дисперсия служит ключевым инструментом для выявления различий в вариативности двух выборок, что влияет на выбор статистических методов и интерпретацию результатов.

Вопрос-ответ:

Что такое признак дисперсии и почему его рассматривают как характеристику явления?

Признак дисперсии — это количественная мера, показывающая, насколько данные разбросаны вокруг своего среднего значения. Его изучают, чтобы понять, насколько вариативным или однородным является изучаемое явление. Чем выше дисперсия, тем более разнообразны наблюдения, а значит, можно судить о нестабильности или разнообразии процесса, связанного с этим явлением.

Как признак дисперсии помогает в анализе статистических данных?

Дисперсия служит инструментом для оценки разброса значений выборки или совокупности. Это помогает выявить степень изменчивости и выявить закономерности, которые не видны при анализе только среднего значения. Например, если у двух наборов данных одинаковое среднее, но разная дисперсия, можно сделать вывод, что один из них более предсказуем, а другой — подвержен большим колебаниям.

В каких случаях признак дисперсии может быть недостаточным для характеристики явления?

Дисперсия не всегда отражает все особенности распределения данных. Она чувствительна к выбросам, то есть единичным экстремальным значениям, которые могут сильно увеличить её величину. Кроме того, дисперсия не учитывает асимметрию и форму распределения. В таких ситуациях дополнительно используют другие показатели, например, среднее абсолютное отклонение или коэффициенты асимметрии и эксцесса.

Можно ли считать признак дисперсии главным показателем для оценки устойчивости явления?

Хотя дисперсия часто используют для оценки стабильности или изменчивости явления, она не всегда служит главным показателем. Для комплексного анализа устойчивости необходимо учитывать и другие характеристики, такие как тренды, автокорреляции и тип распределения. Дисперсия показывает разброс, но не объясняет причины изменений и временные закономерности.

Как рассчитать признак дисперсии на практике и какие данные для этого нужны?

Для вычисления дисперсии необходим набор числовых значений, представляющих наблюдения явления. Сначала рассчитывают среднее арифметическое этих значений, затем для каждого элемента находят разницу с этим средним, возводят в квадрат и суммируют полученные квадраты. Итоговую сумму делят на число наблюдений (для генеральной совокупности) или на число минус один (для выборки). Этот показатель отражает средний квадрат отклонений от среднего.

Что такое признак дисперсии и как он помогает понять характер явления?

Признак дисперсии — это мера, которая показывает, насколько значения величины разбросаны относительно её среднего уровня. Он используется, чтобы оценить степень изменчивости или неоднородности явления. Чем больше дисперсия, тем сильнее отличаются отдельные значения друг от друга, что указывает на высокую нестабильность или разнообразие в данных. Такой показатель помогает понять, насколько явление подвержено колебаниям, что важно при анализе статистических данных и прогнозировании.

В каких ситуациях применение признака дисперсии оказывается наиболее полезным?

Признак дисперсии чаще всего применяется при исследовании явлений, где важно оценить устойчивость или вариативность данных. Например, в экономике он помогает определить колебания доходов или расходов, в биологии — вариабельность биологических показателей у разных организмов, в технике — отклонения параметров от нормы. Анализ дисперсии даёт возможность выявить аномалии, понять, насколько результаты воспроизводимы, и принять решения, основанные на степени разброса данных, а не только на их среднем значении.