Датчики температуры воздуха работают на основе изменения физических свойств материалов под воздействием температуры. Наиболее распространены термисторы, термопары и резистивные температурные детекторы (RTD). Каждый тип использует собственный метод преобразования температурных изменений в электрический сигнал, пригодный для измерений и дальнейшей обработки.

Термисторы основаны на полупроводниковых материалах с выраженной температурной зависимостью сопротивления. При нагреве или охлаждении сопротивление изменяется нелинейно. В системах климат-контроля такие датчики обеспечивают высокую точность при температурных колебаниях в пределах от –40 до +125 °C. Их применяют в системах вентиляции, автомобильной электронике и бытовой технике.

Термопары используют эффект Зеебека: в месте соединения двух различных металлов возникает напряжение, пропорциональное температуре. Эти датчики устойчивы к экстремальным условиям и применяются в промышленных установках, где диапазон измерений может превышать 1000 °C. Однако они требуют компенсации температуры холодного спая и часто нуждаются в калибровке.

RTD-датчики работают на основе изменения сопротивления металлов, чаще всего платины. Они обеспечивают высокую линейность и стабильность сигнала в широком диапазоне температур – от –200 до +600 °C. Их используют в лабораторных и промышленных системах, где важна точность до сотых долей градуса.

Для выбора подходящего типа датчика необходимо учитывать рабочий диапазон температур, требования к точности, скорость отклика и условия эксплуатации – влажность, вибрации, электромагнитные помехи. Правильный монтаж и защита чувствительного элемента обеспечивают стабильную работу устройства в течение всего срока службы.

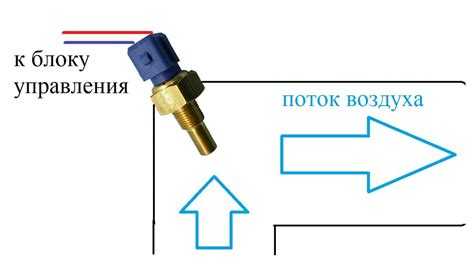

Как терморезистор измеряет температуру воздуха

Принцип работы основан на физическом свойстве полупроводников: с увеличением температуры возрастает концентрация носителей заряда, что снижает сопротивление. Точное значение сопротивления терморезистора измеряется с помощью схемы делителя напряжения, где второй элемент – это резистор с известным номиналом. Полученное напряжение поступает на аналогово-цифровой преобразователь (АЦП) микроконтроллера.

Для перевода сопротивления в температурное значение используется температурная характеристика терморезистора – чаще всего уравнение Штейнхарта–Харта или экспоненциальная аппроксимация с использованием постоянной Бета. Например, терморезистор с B=3950 при температуре 25 °C имеет сопротивление 10 кОм. При 35 °C это сопротивление снижается до ≈6,5 кОм.

Чтобы обеспечить точные измерения, важно исключить влияние внешних факторов: размещать терморезистор вдали от нагревающихся компонентов, использовать стабилизированный источник питания, проводить калибровку в реальных условиях эксплуатации. Также следует учитывать тепловую инерцию: чем больше корпус сенсора, тем медленнее он реагирует на изменения температуры воздуха.

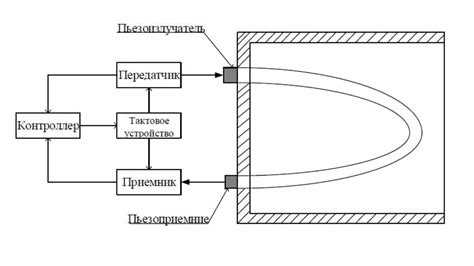

Роль преобразователя сигнала в работе датчика

Преобразователь сигнала – ключевой элемент, обеспечивающий передачу данных от чувствительного элемента датчика температуры к управляющим системам. Он принимает аналоговый сигнал, формируемый терморезистором (например, термистором или платиновым RTD), и преобразует его в форму, пригодную для последующей обработки – аналоговую с нормализованным уровнем или цифровую (PWM, I²C, SPI).

Без прецизионного преобразователя точность измерений значительно снижается из-за влияния шумов, нестабильности напряжения питания и сопротивления соединительных проводов. Например, в датчиках с RTD преобразователь выполняет компенсацию проводов по 3- или 4-проводной схеме и усиливает сигнал от десятков миллиом до уровней, распознаваемых микроконтроллером.

Для встроенных систем критически важен выбор АЦП с высокой разрядностью (не менее 12 бит) и низким уровнем температурного дрейфа. В промышленных решениях применяются специализированные преобразователи, такие как аналоговые фронтэнды (AFE) с фильтрацией и автоматической калибровкой, что повышает стабильность измерений при перепадах температуры и влажности.

При проектировании важно учитывать согласование выходного импеданса преобразователя с входом контроллера и минимизировать задержку преобразования – особенно в системах реального времени. Применение буферов и стабилизаторов напряжения снижает искажения и улучшает линейность передачи сигнала.

Неправильный выбор или реализация преобразователя приводит к систематическим ошибкам до 5–10 %, что критично для медицинских и аэрокосмических применений. Рекомендуется использовать компоненты с паспортной температурной стабильностью не хуже ±0,05 %/°C и обеспечивать экранирование для защиты от электромагнитных помех.

Особенности работы аналоговых и цифровых датчиков температуры

Аналоговые и цифровые датчики температуры отличаются принципами формирования сигнала, точностью и способом обработки данных. Эти различия критичны при выборе устройства для конкретной задачи.

- Аналоговые датчики (например, термисторы, термопары, RTD) формируют непрерывный сигнал, пропорциональный температуре. Для интерпретации требуется аналогово-цифровое преобразование (АЦП). Погрешность зависит от качества компонентов АЦП, помехоустойчивости и точности калибровки.

- Термопары генерируют ЭДС в микровольтах, чувствительных к внешним наводкам. Без прецизионной схемы компенсации холодного спая точность измерений снижается.

- Термисторы обладают высокой чувствительностью, но нелинейной характеристикой, требующей полиномиальной аппроксимации или использования таблиц пересчёта.

- RTD (например, Pt100) обеспечивают высокую точность и стабильность, но требуют точных измерений сопротивления, включая компенсацию влияния проводов (особенно в двухпроводных схемах).

- Их точность ограничена встроенной схемотехникой, но не зависит от качества внешнего АЦП или помех на аналоговой линии.

- Большинство цифровых датчиков имеют встроенную температурную калибровку и компенсацию, обеспечивая стабильность показаний даже при колебаниях питания и внешних условиях.

- Недостаток – ограниченный диапазон температур и более высокая стоимость по сравнению с аналоговыми эквивалентами при одинаковой точности.

- Для задач с высокой электромагнитной наводкой предпочтительнее цифровые датчики из-за меньшей чувствительности к помехам.

- Если необходима высокая точность в промышленной среде – предпочтение стоит отдать RTD-сенсорам с четырёхпроводным подключением.

- При ограниченном бюджете, но допустимой погрешности до ±1°C, оптимальны цифровые датчики с простым интерфейсом.

Выбор между аналоговым и цифровым исполнением должен базироваться на требованиях к точности, скорости отклика, электромагнитной обстановке и доступности калибровки.

Способы подключения датчика температуры к микроконтроллеру

Подключение датчика температуры к микроконтроллеру зависит от типа датчика и интерфейса передачи данных. Наиболее распространены аналоговые, цифровые и интерфейсные подключения.

Аналоговые датчики, например термисторы или аналоговые температурные датчики типа LM35, подключаются к аналоговому входу АЦП микроконтроллера. Необходимо обеспечить стабильное питание и использовать источник опорного напряжения для повышения точности. Для корректного считывания сигнала рекомендуют использовать фильтры низких частот и предусмотреть делитель напряжения, если выход датчика превышает допустимый диапазон АЦП.

Цифровые датчики температуры с однопроводным интерфейсом, такие как DS18B20, подключаются к цифровому входу микроконтроллера с подтягивающим резистором 4.7 кОм на линию данных. Это позволяет использовать несколько датчиков на одной шине, что удобно при масштабировании системы. Микроконтроллер инициирует передачу данных и читает значения по протоколу 1-Wire.

SPI-интерфейс применяется реже, но обеспечивает высокую скорость передачи данных. Подключение включает линии MOSI, MISO, SCK и отдельный CS для каждого датчика. Такой вариант предпочтителен в системах с несколькими температурными датчиками и необходимостью быстрой обработки данных.

Важно учитывать специфику питания датчиков: большинство требуют 3.3 или 5 В, что должно соответствовать уровню питания микроконтроллера или предусматривать преобразование уровней сигнала. Для повышения надежности рекомендуется минимизировать длину проводов и использовать экранирование, особенно в условиях электромагнитных помех.

Типичные ошибки при установке датчика температуры воздуха

Неправильный выбор места установки. Частая ошибка – размещение датчика на стенах, которые подвергаются прямому солнечному облучению или рядом с отопительными приборами. Это приводит к искажению показаний из-за локального нагрева. Оптимально монтировать устройство в тени, на высоте 1,5–2 метра от уровня земли, избегая источников тепла и сквозняков.

Отсутствие защиты от влаги и осадков. Датчики, не оснащённые защитным кожухом или установленные без него на открытом воздухе, быстро выходят из строя или показывают некорректные значения. Рекомендуется использовать корпуса с классом защиты не ниже IP54 для наружных условий.

Неправильная ориентация сенсора. Температурные датчики с термисторами или термопарами требуют точного контакта с окружающей средой воздуха. Если корпус слишком плотно прилегает к поверхности или установлен под углом, нарушается циркуляция воздуха вокруг сенсора, что снижает точность измерений.

Использование неподходящего кабеля. Кабели с низкой термостойкостью или без экранирования могут создавать шумы и помехи, искажая данные. Для качественного монтажа необходимы провода с температурным диапазоном выше рабочей температуры датчика и экранированием для защиты от электромагнитных помех.

Недостаточная фиксация датчика. Свободно болтающиеся или плохо закреплённые устройства подвержены вибрациям и смещению, что ведёт к нестабильным показаниям. Монтаж должен обеспечивать жёсткую фиксацию, минимизирующую механические воздействия.

Игнорирование калибровки после установки. Даже при правильном монтаже без последующей проверки и калибровки возможны систематические ошибки. Рекомендуется выполнять калибровку с использованием эталонных термометров не реже одного раза в год или при изменении условий эксплуатации.

Как интерпретировать данные с датчика в реальном времени

Для точной интерпретации показаний датчика температуры важно учитывать его технические характеристики: разрешение, погрешность и частоту обновления данных. Например, если разрешение датчика составляет 0.1 °C, изменение на меньшую величину не будет отражено в значениях.

Сигнал с датчика обычно приходит в виде аналогового напряжения или цифрового кода. Для преобразования в температуру применяют калибровочные формулы, предоставленные производителем. Важно использовать именно эти формулы, так как некорректное преобразование приводит к систематической ошибке.

Рекомендуется фильтровать поступающие данные, используя скользящее среднее или медианный фильтр, чтобы уменьшить шум и избежать резких скачков температуры, не связанных с реальным изменением воздуха.

Частота обновления данных должна соответствовать динамике измеряемой среды. Для стационарных условий достаточно 1-2 измерений в секунду, в быстро меняющейся среде – от 10 Гц и выше. При слишком высокой частоте данные могут содержать лишние колебания, требующие дополнительной обработки.

При интерпретации учитывайте задержки в передаче сигнала и время отклика датчика, обычно от 100 мс до нескольких секунд, в зависимости от типа сенсора и конструкции корпуса.

Для оценки трендов используйте не только текущее значение, но и анализируйте скорость изменения температуры. Резкое повышение или снижение указывает на изменение условий и может потребовать вмешательства или дополнительного анализа.

Вопрос-ответ:

Как именно датчик определяет температуру воздуха?

Датчик измеряет температуру, фиксируя изменение какого-либо физического параметра, который зависит от температуры. Например, в термисторах сопротивление меняется с нагревом, а в термопарах создаётся напряжение при разности температур между двумя спаями. Эти изменения преобразуются в электрический сигнал, который позволяет оценить текущую температуру.

Какие основные типы датчиков воздуха используются для измерения температуры?

Наиболее распространены термисторы, термопары и платиновые резисторы. Термисторы быстро реагируют на изменения температуры, но имеют ограниченный диапазон. Термопары подходят для более экстремальных условий, поскольку выдерживают высокие температуры. Платиновые резисторы отличаются стабильностью и точностью, что делает их популярными в лабораторных и промышленных приборах.

Почему важно учитывать влияние окружающей среды на точность показаний датчика?

Влияние окружающей среды может существенно искажать результаты. Например, прямая солнечная радиация или близость нагревательных элементов приведёт к перегреву корпуса датчика, а ветер — к быстрому охлаждению. Такие факторы влияют на показания, поэтому датчики часто размещают в специальных защитных кожухах, которые обеспечивают контакт с воздухом, но уменьшают воздействие внешних факторов.

Каким образом датчик преобразует физические изменения в электрический сигнал?

В зависимости от конструкции датчика, преобразование происходит через изменение сопротивления, электродвижущей силы или емкости. Например, в термисторе при изменении температуры меняется сопротивление материала. Этот показатель измеряется электрической схемой, которая преобразует его в сигнал, понятный системе контроля, например, в вольтаж или цифровое значение.

Можно ли использовать один и тот же датчик температуры для разных условий эксплуатации?

Не всегда. Каждый тип датчика рассчитан на определённые условия. Например, термисторы подходят для измерения в бытовых приборах, но в условиях высокой влажности или агрессивных сред они могут выходить из строя. Для промышленности часто используют более устойчивые к внешним воздействиям датчики. При выборе учитывают диапазон температур, скорость отклика и долговечность.