Расчёт параметров насосной установки начинается с анализа гидравлической сети. Основными характеристиками являются статический напор, суммарные потери на трение и геометрическая высота подъёма. Для этого необходимо точно определить длину трубопровода, диаметр, материал труб и количество фасонных элементов (отводов, переходов, клапанов). Каждому элементу соответствует коэффициент местного сопротивления, на основе которого вычисляются потери давления.

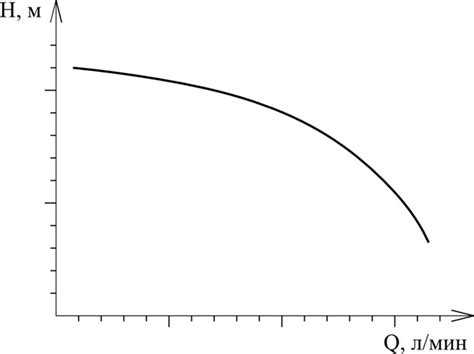

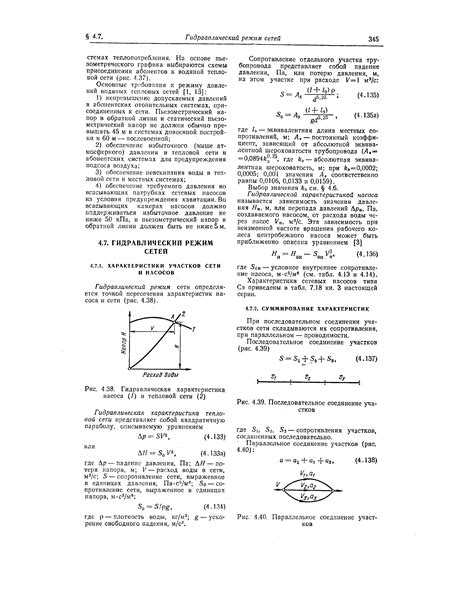

Далее рассчитывается характеристика сети. Она представляет собой зависимость требуемого напора от расхода. Обычно она имеет параболическую форму и выражается уравнением H = Hст + kQ², где Hст – статический напор, Q – расход, k – коэффициент сопротивления. Без точного построения этой зависимости невозможно корректно выбрать насос.

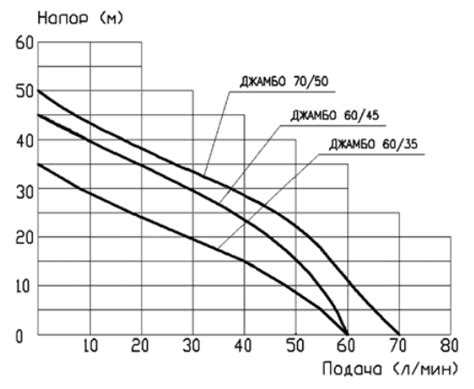

Характеристика насоса указывается в его паспорте или получается экспериментально. Это график зависимости напора от расхода, дополняемый данными об энергоэффективности, частоте вращения и потребляемой мощности. Для корректной работы насос должен пересекаться с характеристикой сети в рабочей точке – месте, где напор и расход соответствуют как насосу, так и сети.

Если насос работает вне расчётной точки, возможны кавитация, избыточный расход энергии или недостаточное давление. Поэтому до выбора оборудования необходимо сопоставить характеристики: определить требуемый диапазон расходов, учесть колебания нагрузки и возможные изменения параметров жидкости. Также важно учитывать наличие регулирующей арматуры, влияние температуры и вероятность засорения труб.

Для систем с переменной нагрузкой рекомендуется рассчитать несколько характеристик сети и подобрать насос с регулируемой частотой вращения. Это позволяет адаптировать подачу к текущим условиям и снизить потребление энергии без ухудшения гидравлических параметров.

Как измерить напор в контрольных точках трубопровода

Для измерения напора в заданных точках трубопровода применяют пьезометрические и манометрические методы. Выбор зависит от давления в системе и требуемой точности. При избыточном давлении используют манометры с классом точности не ниже 1,5. При малом давлении – пьезометры с открытым столбом жидкости.

Контрольные точки определяют на основе гидравлического расчёта: в местах максимальных потерь, на входе и выходе насосной установки, перед узлами потребления. Отбор давления выполняют через штуцеры, врезанные в верхнюю часть трубы. Глубина штуцера должна быть не менее 2 диаметров его отверстия, чтобы исключить влияние завихрений.

При использовании жидкостных манометров уровень жидкости считывают по шкале, предварительно убедившись в отсутствии пузырьков. Ртутные и водяные манометры требуют горизонтального выравнивания основания и защиты от вибраций. Электронные датчики давления подключают через адаптеры с фильтрами, исключающими загрязнение чувствительного элемента.

Результаты переводят в метры водяного столба по формуле: H = (P * 10.2) / ρ, где H – напор в метрах, P – давление в бар, ρ – плотность воды в кг/м³. При температуре 20 °C плотность принимается равной 998 кг/м³.

Измерения проводят при установившемся режиме работы системы. Перед снятием показаний насос должен работать не менее 10 минут. Для повышения достоверности показания фиксируют трижды с интервалом 1 минута и усредняют.

Какие параметры нужны для построения гидравлической характеристики сети

Гидравлическая характеристика сети отражает зависимость потерь напора от расхода. Для её построения необходимы конкретные параметры, определяющие геометрию трубопроводов, свойства рабочей среды и схему сети.

Ключевые параметры:

- Длина каждого участка трубопровода (L), м – измеряется по оси трубы от одного узла до другого.

- Диаметр трубы (D), мм – внутренний диаметр, определяет скорость потока и сопротивление.

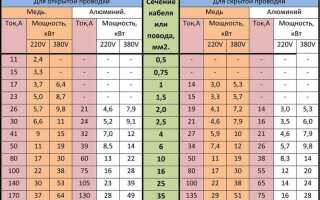

- Материал труб – влияет на коэффициент шероховатости (например, для стальных труб 0,1–0,5 мм, для пластиковых 0,007–0,01 мм).

- Схема сети – включает топологию (магистральная, кольцевая и пр.) и расположение потребителей.

- Количество и тип местных сопротивлений – запорная арматура, фильтры, сужения и расширения. Каждому элементу соответствует коэффициент местного сопротивления ζ.

- Тип рабочей среды – её плотность (ρ, кг/м³) и вязкость (μ, Па·с) влияют на режим течения и сопротивление.

- Абсолютная отметка уровней – определяет гравитационную составляющую напора, особенно при перепадах высот.

Для расчёта суммарных потерь напора используют уравнение Дарси–Вейсбаха:

h = λ (L/D) (v²/2g) + Σζ (v²/2g),

где h – потери напора, λ – коэффициент трения, v – скорость, g – ускорение свободного падения.

На каждом расходе (например, 0.5, 1.0, 1.5 л/с и т.д.) рассчитываются соответствующие потери. Полученные точки формируют кривую, которая представляет гидравлическую характеристику сети. Чем выше точность исходных данных, тем надёжнее результат.

Как по характеристике сети определить требуемый напор насоса

Характеристика сети представляет собой зависимость напора от расхода в трубопроводной системе без учета работы насоса. Чтобы определить требуемый напор, необходимо построить график гидравлического сопротивления сети: на оси X – расход (м³/ч), на оси Y – соответствующий напор (м). Эта кривая обычно имеет параболическую форму и рассчитывается по формуле:

Hсети = k · Q²,

где Hсети – напор сети, Q – расход, k – коэффициент, зависящий от длины, диаметра, шероховатости труб и наличия арматуры.

Для определения требуемого напора насоса находят значение Hсети при расчетном расходе. Этот расход задаётся условиями эксплуатации: объём потребления воды, производительность установки, число точек водоразбора. Например, при расходе 30 м³/ч и известном коэффициенте k = 0,045, требуемый напор будет:

H = 0,045 · (30)² = 40,5 м.

Насос должен обеспечивать не менее этого напора при заданном расходе. Если в системе имеются подъемы по высоте, добавляют геодезическую разницу уровней. Также учитывают местные сопротивления: фильтры, клапаны, повороты. Эти потери преобразуются в эквивалентный напор и суммируются с основным:

Hтреб = Hсети + Hгеод + Hместн.

Итоговое значение – это минимальный напор, который должен создавать насос. Подбор модели производится по пересечению характеристики насоса с характеристикой сети. Если пересечения нет – насос не подходит.

Как подобрать насос по рабочей точке на его характеристике

Перед подбором необходимо построить график характеристики сети. Для этого рассчитывается суммарный напор: статический (подъём на высоту, давление в точке потребления) и динамический (потери на трение в трубопроводах, арматуре и поворотах). Зависимость H от Q имеет параболический характер и задаётся формулой H = H₀ + KQ², где H₀ – статический напор, K – коэффициент гидравлических потерь.

Далее выбирается насос с характеристикой, охватывающей требуемую зону по подаче и напору. На графике находят точку пересечения его характеристики с характеристикой сети. Эта точка и будет рабочей. Насос должен работать вблизи этой точки, отклонение влево ведёт к кавитации, вправо – к перегреву двигателя и избыточному расходу энергии.

Рабочая точка не должна находиться в начальной или конечной части характеристики, где резко меняются параметры при незначительном изменении нагрузки. Оптимально выбирать насос с рабочей точкой в средней трети характеристики.

Если точка пересечения отсутствует, подбирается другой насос или корректируются параметры сети: диаметр труб, арматура, высота подачи. Нельзя просто выбирать насос по максимальному напору или подаче без расчёта рабочей точки – это приведёт к снижению ресурса оборудования и неустойчивой работе системы.

Как учесть потери на местные сопротивления при расчёте сети

Потери на местные сопротивления возникают в зонах резких изменений направления или скорости потока. К ним относятся повороты, сужения, расширения, тройники, задвижки и клапаны. Для расчёта таких потерь применяется безразмерный коэффициент местного сопротивления ζ, который зависит от конструкции элемента и режима течения.

- Для поворотов на 90° с радиусом кривизны R = 1,5d: ζ ≈ 0,2–0,3.

- Для сужения с углом 30°: ζ ≈ 0,4.

- Для резкого расширения: ζ рассчитывается по формуле ζ = (1 — A₁/A₂)², где A₁ и A₂ – площади сечения до и после расширения.

- Для полностью открытой задвижки: ζ ≈ 0,08–0,1.

- Для обратного клапана: ζ ≈ 2,5–5.

Потери давления на местное сопротивление определяются по формуле:

Δp = ζ × (ρ × v²) / 2

где ρ – плотность жидкости, v – скорость потока в данном сечении. Все потери по участку суммируются:

- Определить скорость потока v из расхода и диаметра трубы.

- Рассчитать ζ для каждого элемента по справочным данным или формуле.

- Рассчитать Δp для каждого элемента и сложить значения.

При наличии нескольких одинаковых элементов (например, 4 поворота на 90°), итоговые потери умножаются на их количество. Для более точного учёта рекомендуется использовать значения ζ из отраслевых стандартов или паспортов оборудования.

Как проверить соответствие выбранного насоса режиму работы системы

Для проверки соответствия насоса режиму работы системы необходимо сопоставить рабочие параметры насоса с гидравлическими характеристиками сети. В первую очередь сравнивают производительность насоса (Q) и напор (H) с расчетными значениями системы.

Определите требуемую производительность сети по расчету расхода жидкости с учетом всех потребителей и режимов эксплуатации. Затем рассчитайте суммарный напор системы, учитывая потери давления в трубопроводах, фитингах, запорной арматуре и перепад давления на оборудовании.

Далее необходимо проверить, чтобы точка работы насоса (Q,H) находилась близко к оптимальной части его характеристической кривой, обычно это 60–80% от максимальной производительности. Работа насоса в зоне слишком низких или высоких расходов ведёт к повышенному износу и снижению КПД.

Проверьте давление на входе насоса – оно должно быть выше допустимого минимального значения, чтобы избежать кавитации. Обратите внимание на возможность изменения режима работы системы (переменный расход, частотное управление) и убедитесь, что насос способен эффективно работать при таких условиях без снижения ресурса.

Рекомендуется использовать характеристики насоса, предоставленные производителем, и сравнивать их с расчетными данными сети. При несоответствии корректируйте выбор насоса или параметры системы для достижения согласованной работы.

Вопрос-ответ:

Как определить рабочие параметры насоса без специальных приборов?

Для определения параметров насоса без специальных приборов можно использовать замеры давления и расхода воды. Например, измерить давление на входе и выходе насоса с помощью манометров, а также объем перекачиваемой жидкости за фиксированное время. С помощью этих данных можно приблизительно рассчитать напор и производительность насоса. Такой способ не даст точных значений, но позволит понять, насколько насос работает в соответствии с паспортными характеристиками.

Какие параметры сети влияют на работу насосного оборудования?

Основные параметры сети, которые влияют на работу насоса, — это давление в системе, гидравлические потери, длина и диаметр труб, а также количество и характер подключенного оборудования. Если давление в сети слишком низкое, насос может не обеспечить нужный напор, а большие потери в трубопроводе приведут к снижению производительности. При расчётах важно учитывать сопротивления, вызванные изгибами труб, клапанами и фильтрами.

Как с помощью графиков можно оценить соответствие насоса требованиям системы?

Графики, показывающие зависимость напора и расхода насоса, позволяют сравнить реальные параметры работы с техническими требованиями системы. На них можно увидеть, при каком расходе насос создаёт необходимый напор. Если рабочая точка насоса совпадает с точкой на графике системы, значит, насос подходит для конкретных условий. Если же точки расхода и напора сильно различаются, насос либо неэффективен, либо потребуется перенастройка или замена оборудования.

Почему важно учитывать характеристики сети при выборе насоса?

Учет параметров сети помогает подобрать насос, который сможет обеспечить нужный режим работы. Без этого есть риск купить устройство, которое будет перегружено или не сможет обеспечить необходимый поток жидкости. Например, слишком маленький диаметр труб или большое сопротивление в системе снижает эффективность насоса и может привести к его быстрому износу. Правильный подбор позволяет увеличить срок службы оборудования и избежать перебоев в работе системы.

Какие методы применяют для измерения гидравлических потерь в системе?

Для оценки гидравлических потерь используют несколько методов. Один из распространённых — измерение перепада давления на определённом участке трубопровода с помощью манометров. Также применяют расчёты по формулам, учитывающим длину, диаметр труб, шероховатость и количество фитингов. В более сложных случаях проводят гидравлическое моделирование системы на компьютере, что позволяет получить точные данные о потерях и оптимизировать работу насоса и всей сети.

Каким образом можно определить характеристики гидравлической сети перед подбором насоса?

Для определения характеристик сети сначала необходимо выяснить потери давления в трубопроводах и элементы, входящие в систему — такие как клапаны, фильтры, изгибы и запорная арматура. Обычно это делают с помощью расчётов гидравлического сопротивления, используя формулы для потерь на трение и местные сопротивления. Затем измеряют или рассчитывают расход жидкости, который должен проходить через сеть. Полученные данные позволяют построить график зависимости давления от расхода, что и является характеристикой сети. Этот график необходим для подбора насоса, так как он должен работать в точке пересечения с характеристикой сети, чтобы обеспечить нужные параметры перекачки.