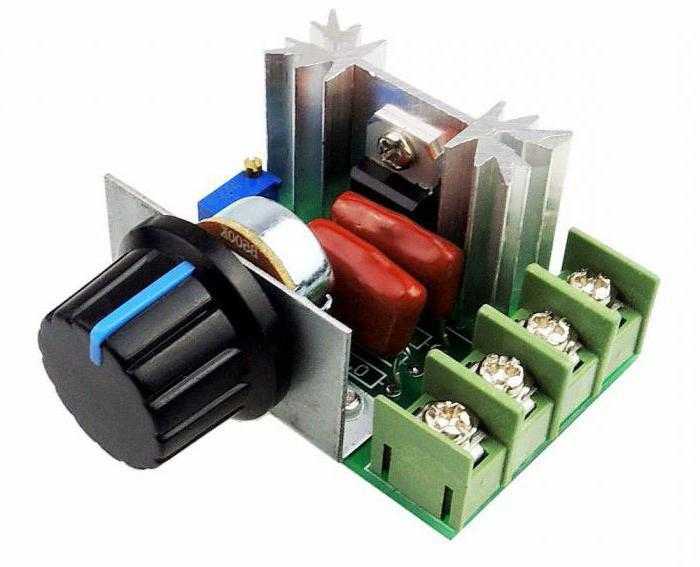

Тиристорный регулятор мощности – это электронное устройство, предназначенное для управления величиной подаваемой мощности на нагрузку за счёт фазового управления напряжением. В его основе лежит использование тиристоров, которые способны переключаться из закрытого состояния в открытое при подаче управляющего импульса в нужный момент полуволны переменного тока.

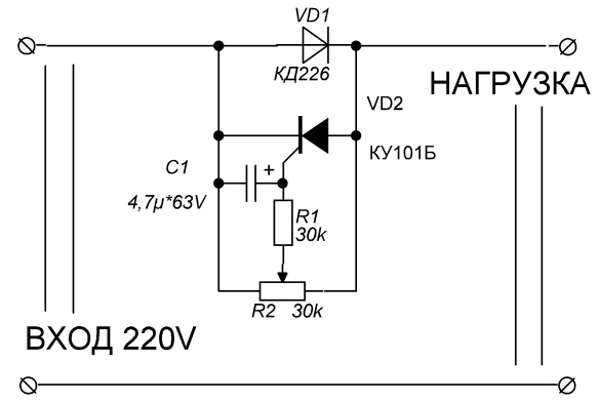

Принцип действия основан на сдвиге момента открытия тиристора относительно начала полуволны. Чем позже открыт тиристор, тем меньшее количество энергии поступает на нагрузку. Этот метод позволяет точно регулировать мощность, снижая тепловые потери и увеличивая эффективность системы. Управляющий импульс подаётся с помощью схемы синхронизации с сетью, обычно реализованной на базе оптрона или компаратора с фазоимпульсным управлением.

Часто тиристорные регуляторы применяются в системах управления обогревателями, электродвигателями, паяльными станциями и осветительными приборами. При выборе устройства важно учитывать характеристики нагрузки. Например, индуктивная нагрузка требует согласования с цепями демпфирования для подавления перенапряжений, а резистивная – более проста в реализации.

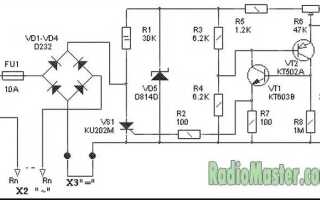

Эффективность работы регулятора зависит от точности формирования управляющих импульсов и стабильности питания. Рекомендуется использовать тиристоры с запасом по току не менее 30% от номинала нагрузки и предусматривать тепловое отведение с помощью радиаторов или активного охлаждения.

Принцип фазового управления тиристором в переменном токе

Фазовое управление тиристором реализуется путём смещения момента открытия устройства относительно начала полуволны переменного напряжения. В каждый полупериод синусоиды тиристор остаётся закрытым до момента подачи управляющего импульса на его управляющий электрод. После открытия тиристор проводит ток до перехода синусоиды через ноль, когда происходит автоматическое запирание.

Изменяя фазу включения тиристора от 0° до 180°, можно точно регулировать среднюю мощность, подаваемую на нагрузку. Например, при открытии на 90° за период проходит только половина полуволны, что снижает подводимую энергию примерно на 50% от номинального уровня.

Формирование управляющего импульса осуществляется схемой синхронизации с сетью. Используются фазовые детекторы и генераторы, привязанные к нулевому пересечению синусоиды. Чем позже по фазе формируется импульс, тем меньше энергии передаётся нагрузке.

Для подавления высокочастотных помех, возникающих из-за резкого включения, рекомендуется применять снабберные цепи и фильтры. При расчёте учитываются параметры нагрузки: активная, индуктивная или смешанная. При индуктивной нагрузке важно предусмотреть цепи обратного тока, так как тиристор может не отключаться самопроизвольно.

Точность фазового управления определяется стабильностью синхронизации и длительностью импульса. При использовании оптосимисторов с фазовым управлением требуется учитывать минимальный ток удержания, чтобы обеспечить устойчивую работу при малых нагрузках.

Как выбрать точку включения тиристора по синусоиде

Выбор точки включения тиристора осуществляется по фазовому углу синусоиды питающего напряжения. При напряжении 220 В, частоте 50 Гц и амплитуде около 311 В, полный период составляет 20 мс, полуволна – 10 мс. Положение включения тиристора задаётся углом задержки относительно нуля синусоиды – от 0° до 180°, что соответствует временному диапазону от 0 до 10 мс.

Для минимального нагрева нагрузки тиристор должен открываться ближе к началу полуволны (углы 0–30°), при этом ток достигает номинального значения с минимальной крутизной. При включении в диапазоне 60–90° напряжение резко подаётся на нагрузку, что может вызвать электромагнитные помехи и термические перегрузки.

В схемах с активной нагрузкой (например, нагреватели) допустимо включение от 0° до 150°, в зависимости от требуемой мощности. В случае индуктивной нагрузки тиристор должен открываться при напряжении, превышающем порог удержания тока – обычно это углы не менее 30–40°, чтобы избежать преждевременного запирания из-за сдвига тока по фазе.

Для цифрового управления часто используют фазоимпульсный метод: после прохождения нуля (zero-cross) микроконтроллер запускает таймер, формирующий управляющий импульс с задержкой, соответствующей нужному углу. Например, задержка 5 мс от нуля соответствует примерно 90°.

Оптимальный выбор точки включения тиристора зависит от конкретной задачи, характеристик нагрузки и допустимого уровня электромагнитных помех. Чем позже тиристор открывается, тем ниже средняя мощность на нагрузке, но выше гармоники тока и помехи в сети.

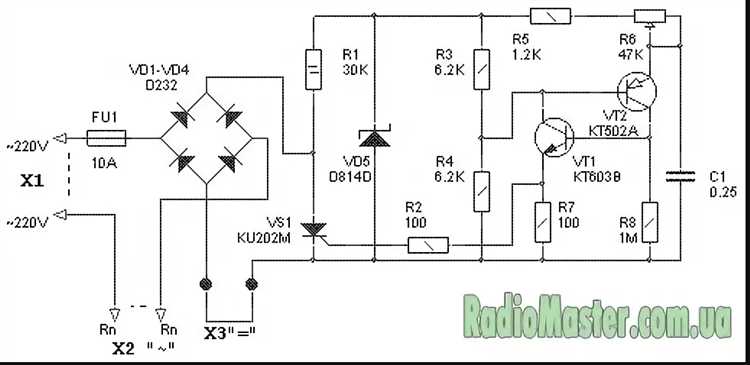

Особенности схемы с симистором и диаком

Схема с симистором и диаком применяется для фазового управления мощностью переменного тока, особенно в нагрузках типа ламп накаливания, нагревателей и коллекторных двигателей. Основу составляет симистор, выполняющий роль ключевого элемента, способного проводить ток в обоих направлениях после отпирания. Диак служит элементом запуска, обеспечивая симметричный пробой при достижении определённого порога напряжения, обычно 28–36 В.

Главная особенность – отсутствие необходимости в гальванической связи между управляющим сигналом и симистором. Диак обеспечивает стабильное и одновременное открытие симистора в положительном и отрицательном полупериодах, что снижает уровень гармоник в сети по сравнению с односторонним управлением.

Типовая RC-цепочка, подключённая к диаку, определяет момент пробоя, а значит – фазовый угол открытия симистора. Подбор номиналов резистора и конденсатора (например, 470 кОм и 100 нФ) позволяет регулировать мощность в широком диапазоне. При этом необходимо учитывать допустимое тепловыделение и использовать радиатор для симистора при нагрузке свыше 500 Вт.

Важно выбирать диак с параметрами, соответствующими максимальному напряжению в сети и допустимому току. Некачественный или неподходящий по параметрам диак вызывает несимметричное включение симистора и характерный шум в нагрузке.

Способы регулировки мощности с помощью потенциометра

Потенциометр в тиристорных регуляторах мощности используется как элемент задания управляющего напряжения для управления фазовым углом открывания тиристора. Это позволяет точно регулировать среднюю мощность, подаваемую на нагрузку.

Существует два основных способа включения потенциометра в схему управления тиристором:

| Способ | Особенности | Преимущества | Недостатки |

|---|---|---|---|

| Потенциометр в цепи зарядки управляющего конденсатора | Изменяет скорость зарядки конденсатора, определяющего момент отпирания тиристора | Простая реализация; высокая надёжность | Ограниченная точность регулировки при низких напряжениях |

| Потенциометр как делитель напряжения на входе триггера Шмитта | Формирует пороговое напряжение для запуска симистора или тиристора через оптосимистор | Высокая стабильность точки срабатывания; минимальные помехи | Требуется стабильное питающее напряжение |

Рекомендуемая номинальная мощность потенциометра – не менее 0.25 Вт при максимальном токе через него до 1 мА, чтобы исключить нагрев и смещение регулировки. Для повышения точности регулирования желательно использовать многооборотные потенциометры с линейной характеристикой.

В импульсных схемах с синхронизацией по сети потенциометр лучше подключать к входу управляющего генератора, чтобы исключить дрожание фазы из-за нестабильного сопротивления. При этом оптимальное сопротивление потенциометра – в пределах 10–100 кОм в зависимости от параметров RC-цепи.

Как тиристор реагирует на индуктивную нагрузку

При управлении индуктивной нагрузкой, например трансформатором или электродвигателем, тиристор сталкивается с фазовым сдвигом между током и напряжением. Этот сдвиг вызывает ситуацию, когда ток через тиристор может продолжаться даже после того, как анодное напряжение стало отрицательным. В результате тиристор не выключается самопроизвольно, несмотря на переход напряжения через ноль.

Тиристор переходит в проводящее состояние только при наличии положительного напряжения анод-катод и управляющего импульса на затворе. Однако завершение проводящего состояния (выключение) требует, чтобы ток через тиристор опустился ниже уровня удержания. При индуктивной нагрузке ток затягивается из-за энергии, накопленной в магнитном поле. Это делает момент выключения неопределённым и может привести к нежелательному перегреву или ложной коммутации.

Рекомендации:

- Используйте цепи снижения перенапряжения, такие как RC-цепочки (snubber), чтобы подавить выбросы напряжения при выключении тиристора.

- Применяйте симметричные тиристоры (триаки) только в нагрузках с минимальной индуктивностью, иначе возможны неустойчивые режимы работы.

- При высокой индуктивности необходима реализация принудительного выключения тиристора, например, с помощью коммутирующих цепей или использования обратного напряжения.

- Расчёт времени коммутации (tq) должен учитывать характеристики конкретного тиристора, иначе возможно его повторное самопроизвольное включение.

Игнорирование особенностей индуктивной нагрузки может привести к лавинообразному росту потерь, снижению срока службы тиристора и нестабильной работе всей схемы управления мощностью.

Защита тиристорного регулятора от перегрузок

Перегрузки в цепях тиристорных регуляторов могут привести к тепловому пробою, выходу из строя силовых компонентов и нестабильной работе. Эффективная защита требует реализации как аппаратных, так и схемотехнических решений, ориентированных на конкретные параметры нагрузки и тип применяемых тиристоров.

- Установка быстродействующих плавких предохранителей (типов aR) непосредственно в цепи питания тиристора. Время срабатывания должно быть не более 1–2 мс при токах выше ITSM.

- Применение токовых трансформаторов для непрерывного контроля тока нагрузки с включением компаратора, отключающего управляющий импульс при превышении уставки.

- Введение цепей измерения мощности с микроконтроллером, фиксирующим превышение заданной мощности (Pmax) и реализующим алгоритм отключения тиристоров.

- Использование термодатчиков, установленных на радиаторах тиристоров. При достижении критической температуры (обычно 100–125 °C) блокируется подача управляющих импульсов до снижения температуры ниже допустимого уровня.

- Включение варисторов между анодом и катодом тиристора для защиты от перенапряжений, возникающих при индуктивной нагрузке или пробоях изоляции.

- Реализация ступенчатого пуска с плавным нарастанием угла открытия для исключения бросков тока при включении нагрузки.

Важно предусматривать индикацию аварийных состояний и автоматический перезапуск только после устранения причины перегрузки, чтобы избежать циклического включения и повторного выхода из строя.

Проблемы помех и способы их снижения в тиристорных схемах

Тиристорные регуляторы мощности генерируют электромагнитные помехи (ЭМП) из-за резких фронтов переключения и прерывистого характера тока. Это приводит к высокочастотным выбросам, нарушающим работу чувствительной электроники, особенно в низковольтных цепях управления и связи.

- Переключательные выбросы: В момент включения тиристора происходит резкое изменение тока, вызывающее появление гармоник до десятков мегагерц. Это источник радиопомех и искажений синусоиды тока.

- Помехи по цепи питания: Тиристоры создают импульсные выбросы, распространяющиеся по питающей сети, провоцируя ложные срабатывания реле, сбои ПЛК и нестабильность источников питания.

- Синфазные токи: Возникают из-за емкостей между силовыми проводниками и землёй, особенно при длинной разводке и высоких напряжениях, вызывая помехи в аналоговых схемах и линиях связи.

Для минимизации помех в тиристорных схемах применяют следующие меры:

- Снаббер-цепи (RC-цепи): Подключаются параллельно тиристору. Значения типичные: 100 Ω и 0.1–0.47 мкФ. Сглаживают перенапряжения и снижают скорость нарастания напряжения (dV/dt).

- Фильтры на входе: LCL-фильтры с дросселями на ферритовом сердечнике подавляют ВЧ-помехи. Выбираются по расчету резонансной частоты ниже рабочей частоты сети.

- Экранирование и заземление: Металлические корпуса, заземление экранов кабелей по одному концу, шины заземления с минимальной индуктивностью обеспечивают отвод наводок.

- Плавный запуск (soft-start): Используется для предотвращения резких бросков тока при включении. Реализуется фазовым управлением с постепенным увеличением угла открытия тиристора.

- Разделение цепей: Силовые и сигнальные провода разводят отдельно. Расстояние между ними – не менее 10 см, особенно в зонах высокой коммутационной активности.

Пренебрежение этими мерами приводит к сбоям в управляющей логике, деградации изоляции и неустойчивой работе системы в целом. Точное проектирование фильтрации и топологии коммутации критически важно для устойчивости тиристорного регулятора.