В ранних этапах развития электротехники термин «сопротивление» применялся не к обобщённому понятию, а конкретно к одному элементу цепи – резистору. Этот элемент служил для регулирования силы тока и напряжения в цепях, обеспечивая стабильность работы приборов. Первоначально сопротивлением называли именно ту часть цепи, которая ограничивала ток, а не характеристику материалов или приборов.

Исторически резисторы представляли собой проводники с высокой удельной электрической проводимостью, чаще всего изготовленные из угля или металлических сплавов. Их ключевой функцией было не просто поглощение энергии, а точная настройка электрических параметров в цепях постоянного и переменного тока. Позднее понятие сопротивления расширилось и стало фундаментальным понятием в электротехнике, но именно резистор оставался классическим примером сопротивления в цепи.

Понимание того, что раньше называли сопротивлением, важно для точного изучения истории электроники и электротехники. Это знание помогает лучше разобраться в эволюции терминологии и технологиях, а также правильно интерпретировать старые технические документы и схемы. Сегодня термин «сопротивление» чаще применяется к величине, измеряемой в Омах, а элемент резистор – как практическое устройство для создания этого сопротивления в цепи.

Историческое происхождение термина «сопротивление» в электротехнике

Термин «сопротивление» в электротехнике возник в середине XIX века, когда начали формироваться первые теоретические основы электрических цепей. Изначально под «сопротивлением» понимали физический элемент цепи, который ограничивал прохождение электрического тока, уменьшая его силу.

В 1827 году Георг Симон Ом опубликовал работу, в которой описал закон, впоследствии названный законом Ома. Он формализовал зависимость между током, напряжением и величиной, ограничивающей ток – именно эту величину он и обозначил как сопротивление. Таким образом, «сопротивление» стало ключевым понятием, отражающим количественную характеристику свойства материалов препятствовать электрическому току.

Ранние элементы электрических цепей, прежде чем появились современные резисторы, часто называли просто «сопротивлениями», поскольку именно функция ограничения тока определяла их назначение. Это мог быть любой участок цепи с ощутимой потерей энергии, будь то тонкий металлический проводник или угольная пластина.

Постепенно термин «сопротивление» трансформировался из обобщённого описания эффекта в название конкретного компонента – резистора. Тем не менее, в ряде исторических источников и документации XIX – начала XX века «сопротивлением» называли именно элемент, ограничивающий ток без уточнения конструкции.

Для современного понимания важно учитывать, что первоначальное использование термина основывалось на функциональной роли элемента, а не на его материале или форме. Это сохраняет значение термина «сопротивление» как фундаментального понятия электротехники, отражающего взаимодействие электрического тока с веществом.

Отличия между резистором и другими элементами цепи в ранних источниках

В ранних электротехнических работах термин «сопротивление» применялся не только к резисторам в современном понимании, но и к различным элементам цепи, оказывающим влияние на ток. Однако выделение резистора как отдельного компонента происходило постепенно и сопровождалось уточнением понятий.

Ключевые отличия резистора от других элементов цепи в первых источниках заключались в следующем:

- Функциональная роль: резистор рассматривался как устройство, специально предназначенное для создания постоянного электрического сопротивления и ограничения тока, в то время как другие элементы (например, источники питания, индуктивности, емкости) имели иные задачи.

- Физическая природа: резисторы обычно изготавливались из проводников с высоким удельным сопротивлением – уголь, металлические сплавы, тонкие проволоки. В отличие от них, индуктивности базировались на катушках проволоки, а емкости – на разделённых проводниках с диэлектриком между ними.

- Измеряемые характеристики: в ранних работах сопротивление резисторов измеряли с помощью мостов (например, моста Уитстона), что отличало их от параметров других элементов, таких как индуктивность или емкость, требующих иных методик измерения.

- Конструктивные особенности: резисторы имели компактную форму с предсказуемыми характеристиками, а другие элементы могли быть крупнее или иметь сложную геометрию (катушки, пластины). Это влияло на их практическое применение и классификацию.

- Обозначение и символика: в схемах 19-го и начала 20-го века резисторы часто обозначались как «R» или под термином «сопротивление», в то время как элементы с индуктивностью или емкостью имели свои отдельные обозначения, что помогало отличать их в теории и практике.

Рекомендации для изучающих историческую литературу по электротехнике:

- Обращать внимание на контекст использования слова «сопротивление», чтобы определить, идет ли речь именно о резисторе или о суммарном сопротивлении цепи.

- Изучать методики измерения, поскольку они часто указывают на характер элемента (резистивный или реактивный).

- Сравнивать конструктивные описания и символы, что помогает выделить резистор как самостоятельный элемент.

- Учитывать, что терминология развивалась и могла варьироваться в зависимости от автора и периода, что требует дополнительной проверки источников.

Технические характеристики элемента, называвшегося сопротивлением

Ранее под термином «сопротивление» понимали элемент электрической цепи, оказывающий пассивное противодействие протеканию тока за счёт преобразования электрической энергии в тепловую. Основным параметром такого элемента являлось числовое значение сопротивления, измеряемое в омах (Ом). Оно определялось по закону Ома как отношение приложенного напряжения к силе тока, протекающего через элемент.

Допустимый диапазон сопротивления таких элементов варьировался от долей ома до нескольких мегаом, что зависело от материала и конструкции. Материалы с высокой удельной проводимостью, например, металлические проволоки, имели малое сопротивление, а угольные и металлические пленочные элементы – более высокое.

Важной технической характеристикой была номинальная мощность рассеяния, определяющая максимальное количество тепла, которое элемент мог безопасно выделять без разрушения. В ранних источниках встречались сопротивления с мощностью от 0,1 Вт до нескольких ватт. Превышение этой мощности приводило к перегреву и изменению сопротивления.

Температурный коэффициент сопротивления (ТКС) определял чувствительность элемента к изменению температуры. Для металлов он был положительным и варьировался в пределах 0,0035–0,006 на градус Цельсия, что означало увеличение сопротивления при нагреве. У угольных сопротивлений ТКС был близок к нулю или отрицателен.

Ещё одним важным параметром являлась стабильность сопротивления при длительной эксплуатации. Ранние сопротивления из угольных смесей демонстрировали заметные изменения характеристик с течением времени и под влиянием окружающей среды, что учитывалось при проектировании схем и выборе элементов.

Применение элемента «сопротивление» в первых электрических схемах

В ранних электрических схемах элемент, называвшийся «сопротивлением», использовали преимущественно для регулирования тока и распределения напряжения. Он представлял собой проводник с заранее заданным сопротивлением, изготовленным из углерода, металлов или их сплавов. Основной задачей было ограничение силы тока для предотвращения перегрева и повреждения других компонентов цепи.

В телеграфных системах XIX века сопротивления устанавливали последовательно с ключами и катушками, чтобы контролировать ток при передаче сигналов. Это позволяло достигать устойчивой работы линий связи при изменениях внешних условий, например, температуры или влажности. Резисторы тогда изготавливались вручную, что требовало точных измерений для обеспечения стабильных характеристик.

В первых лабораторных установках сопротивления использовались для изучения закона Ома, когда экспериментаторы варьировали длину и материал проводника. Этот элемент позволял наглядно демонстрировать зависимость тока от напряжения и сопротивления, что заложило основу для дальнейших теоретических разработок электротехники.

При построении первых электромагнитных двигателей и генераторов сопротивления применялись для настройки токов возбуждения и ограничения пусковых токов, что обеспечивало плавное включение оборудования и продлевало срок службы. Это подчеркивало значение элемента не только как пассивного компонента, но и как важного инструмента управления электрическими процессами.

Методы измерения сопротивления в ранних экспериментах

В первых экспериментах с электрическими цепями сопротивление измерялось посредством анализа соотношения между током и напряжением по закону Ома, сформулированному Георгом Симоном Омом в 1827 году. Основным инструментом служили гальванометры и источники постоянного напряжения с известными параметрами.

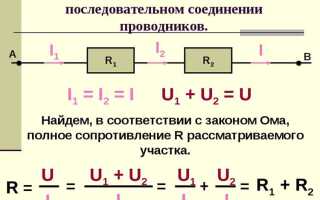

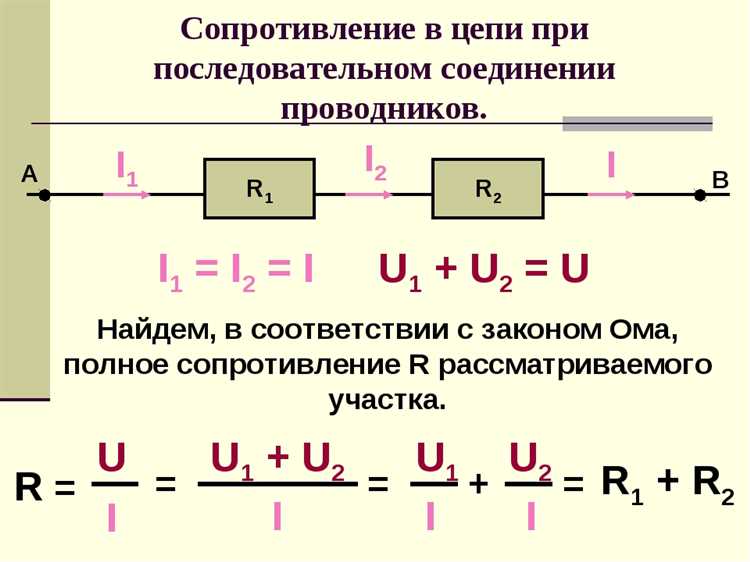

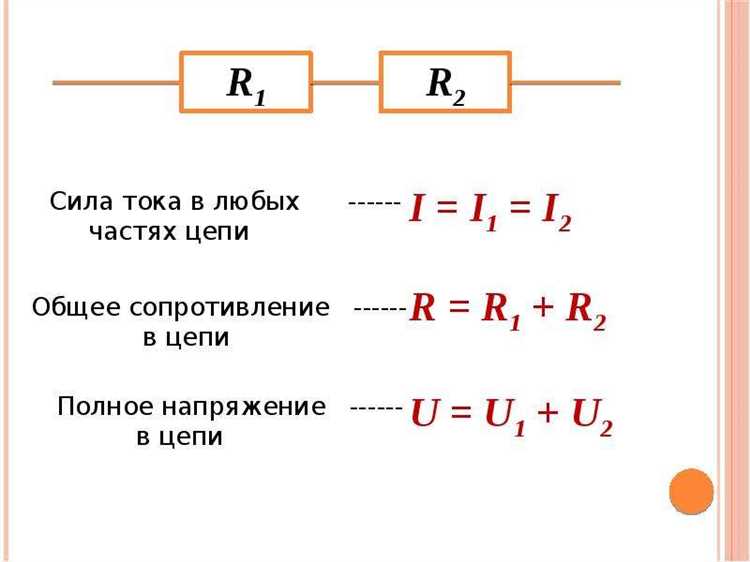

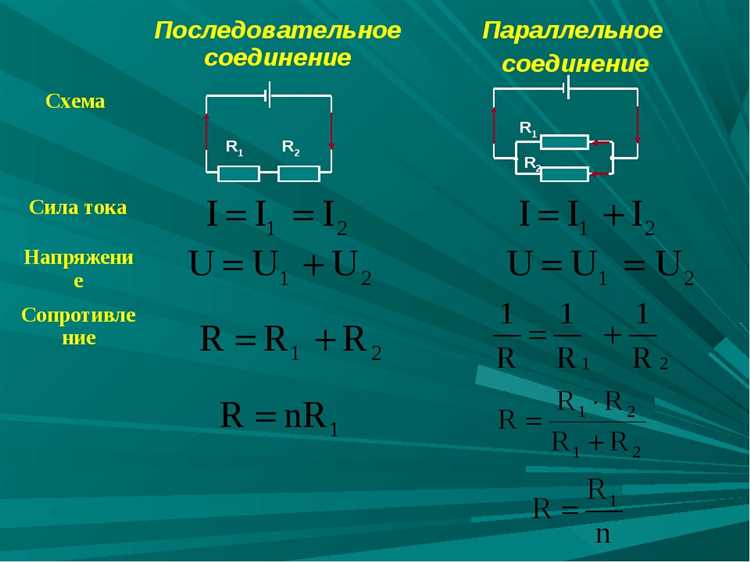

Для определения сопротивления использовалась схема последовательного включения исследуемого элемента и амперметра, параллельно с которым измерялось напряжение вольтметром. Результат вычислялся как отношение измеренного напряжения к току, проходящему через цепь.

Кроме прямого измерения, применялись мостовые методы, в частности, мост Уитстона, изобретённый в 1843 году Чарльзом Уитстоном. Мост позволял измерять сопротивления с высокой точностью за счёт балансировки электрической цепи. В этом методе сравнивалось неизвестное сопротивление с набором известного номинала, что устраняло влияние источника питания и минимизировало систематические ошибки.

Для повышения точности измерений использовались высококачественные резисторы с тщательно подобранными параметрами. Оптимальным считался выбор длинных и тонких металлических проводников, что позволялось минимизировать влияние контактов и соединений.

Немаловажным фактором в ранних измерениях был учёт температурного коэффициента сопротивления, так как нагрев проводников под воздействием тока приводил к изменению результатов. Для этого эксперименты проводились при стабильной температуре или с использованием термостатированных сосудов.

В документации тех времён часто встречались рекомендации к многократным измерениям и усреднению результатов, а также к периодической калибровке приборов, что повышало достоверность получаемых данных.

Изменение названия элемента в современной электротехнике

В ранних этапах развития электротехники термин «сопротивление» применялся для обозначения физического элемента цепи, который ограничивает ток, но не имел строгой классификации. Со временем в научной и технической литературе закрепилось разграничение понятий: «сопротивление» стало характеристикой, а элемент получил название «резистор».

Современные стандарты и ГОСТы определяют резистор как пассивный компонент, предназначенный для создания заданного сопротивления в цепи. Это изменение терминологии позволило уточнить функциональные свойства элементов и повысить точность технической документации.

При проектировании электрических схем рекомендуется использовать термин «резистор» для обозначения компонента, а «сопротивление» – для количественной характеристики свойства материала или элемента. Такая практика облегчает коммуникацию инженеров и снижает риск недопонимания при разработке и эксплуатации устройств.

В нормативных документах и схемах современных устройств обозначение элемента резистора производится стандартными символами, отличающимися от условных обозначений, применявшихся в XIX веке. Это отражает переход от общего понятия к специализированному элементу.

Таким образом, терминологическое уточнение с «сопротивления» на «резистор» соответствует развитию технологий и требований к точности описания элементов электрических цепей в современных инженерных решениях.

Влияние понимания сопротивления на развитие электротехнических устройств

Раннее определение сопротивления как свойства материала ограничивать электрический ток позволило заложить основу для точного расчёта электрических цепей. Это понимание привело к появлению первых резисторов, которые стали ключевыми компонентами в управлении током и напряжением.

Различение сопротивления от других элементов цепи способствовало развитию теоретических моделей, таких как закон Ома, что открыло путь к проектированию сложных устройств с предсказуемыми характеристиками. Инженеры смогли оптимизировать параметры схем, уменьшая потери энергии и повышая эффективность.

Точное измерение и стандартизация сопротивления позволили создавать электротехнические приборы с высоким уровнем надежности, в том числе источники питания и усилители. Это дало возможность переходить от экспериментальных установок к массовому производству компонентов с контролируемыми характеристиками.

Понимание влияния сопротивления на тепловыделение в цепях привело к разработке материалов и конструкций, способных выдерживать нагрузки без деградации. Таким образом, контроль сопротивления стал основой для безопасности и долговечности электротехнических устройств.

Современные технологии измерения сопротивления, включая мостовые схемы и цифровые мультиметры, базируются на исторических открытиях, что облегчает диагностику и ремонт сложных систем. Раннее осознание роли сопротивления ускорило интеграцию аналоговых и цифровых элементов в единую электрическую систему.

Вопрос-ответ:

Что именно называли «сопротивлением» в первых электрических цепях?

В начале развития электротехники термин «сопротивление» применялся не к резистору в современном понимании, а к целому участку цепи или материалу, который препятствовал прохождению электрического тока. Это мог быть проводник с определёнными свойствами или даже сама среда, через которую протекал ток. Такое понимание отражало наблюдаемое явление — уменьшение силы тока при прохождении через этот элемент.

Почему термин «сопротивление» со временем перестал обозначать отдельный элемент и стал использоваться для характеристики?

Изначально «сопротивление» воспринималось как самостоятельный объект, но с развитием теории и практики электрических цепей стало ясно, что это не конкретное устройство, а свойство материалов и элементов, определяющее их способность ограничивать ток. Соответственно, термин трансформировался в характеристику, измеряемую в омах, а отдельные устройства, выполняющие функцию ограничения тока, получили название резисторы.

Какие материалы и конструкции в ранних цепях использовались как элементы, называвшиеся сопротивлениями?

В ранних экспериментах сопротивлением служили различные проводники с высоким уровнем сопротивления, например угольные стержни, металлические проволоки с большой длиной или малым сечением, и даже жидкие растворы с ионной проводимостью. Экспериментаторы использовали эти материалы для контроля величины тока, наблюдая изменение параметров цепи в зависимости от физических характеристик этих элементов.

Как измеряли сопротивление в первых электротехнических исследованиях?

Ранние методы измерения сопротивления опирались на измерение силы тока и напряжения с помощью гальванометров и вольтметров. Путём изменения длины проводника или состава материала фиксировали изменения в показаниях приборов. Основываясь на законе Ома, вычисляли сопротивление как отношение напряжения к току, что позволяло количественно оценить свойства того, что называли сопротивлением.

Как историческое понимание сопротивления повлияло на развитие электротехники и современные устройства?

Раннее восприятие сопротивления как элемента цепи стимулировало исследования в области материаловедения и физики тока, что привело к созданию точных резисторов и развитых схем. Осознание зависимости тока от сопротивления стало фундаментом для разработки сложных электрических и электронных устройств, а также позволило сформировать стандарты измерений и проектирования электрических цепей, используемые по сей день.

Как назывался элемент электрической цепи, который раньше обозначали термином «сопротивление»?

В ранних этапах развития электротехники термин «сопротивление» использовали для обозначения проводника, через который электрический ток испытывал затруднение при прохождении. Этот элемент представлял собой часть цепи, которая ограничивала силу тока, снижая его интенсивность. Со временем термин закрепился за специально созданными деталями — резисторами, предназначенными именно для регулировки параметров цепи. Таким образом, первоначально «сопротивлением» называли любой участок или компонент цепи, который создавал преграду для тока, а не конкретно отдельный прибор.