Электродвижущая сила (ЭДС) и напряжение – два параметра, без которых невозможно анализировать поведение электрических цепей. Несмотря на схожесть единиц измерения (вольты) и присутствие в одних и тех же уравнениях, они описывают разные физические явления. Непонимание этой разницы приводит к некорректной интерпретации результатов измерений и ошибкам в расчетах.

Напряжение измеряется между двумя точками цепи и отражает разность потенциалов, вызванную как внешними источниками, так и падениями напряжения на элементах цепи. Это результат действия ЭДС и сопротивлений. Например, если между клеммами резистора фиксируется напряжение 5 В, это говорит только о разности потенциалов на его концах, но не о том, как она возникла.

Для точного моделирования цепей следует учитывать, что ЭДС влияет на формирование напряжений, но не всегда совпадает с ними. При расчетах напряжения на элементах цепи важно учитывать внутренние сопротивления источников, особенно при высоких токах. Пренебрежение этим фактором приводит к недооценке реальных потерь энергии и некорректной оценке работы всей схемы.

Что измеряет ЭДС и почему её нельзя путать с напряжением

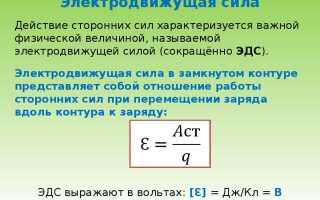

Электродвижущая сила (ЭДС) измеряет работу, совершаемую сторонними силами по перемещению единичного положительного заряда внутри источника тока от одной его клеммы к другой. Единица измерения – вольт. В отличие от напряжения, которое фиксируется между двумя внешними точками цепи, ЭДС относится исключительно к внутренним процессам в источнике питания.

ЭДС определяется характеристиками самого источника: химическими реакциями в батарее, электромагнитной индукцией в генераторе или разностью температур в термопаре. Измерить её напрямую можно только в открытой цепи, где ток отсутствует. Как только цепь замыкается, на зажимах источника появляется напряжение, которое всегда меньше ЭДС на величину падения напряжения внутри источника (внутреннее сопротивление умножить на ток).

Путаница между ЭДС и напряжением приводит к ошибкам в расчетах. Например, при подборе аккумулятора для нагрузки важно учитывать ЭДС как предельную способность источника создавать ток, но реальное напряжение на клеммах будет ниже. В цепях с высоким током внутреннее сопротивление источника может значительно снижать выходное напряжение, что критично для чувствительных устройств.

Для точного моделирования цепей используйте ЭДС как параметр источника и учитывайте его внутреннее сопротивление отдельно. Не подменяйте напряжение понятием ЭДС при анализе распределения потенциалов – это разные физические величины с разными зонами действия.

Как ведут себя ЭДС и напряжение в замкнутом и разомкнутом контуре

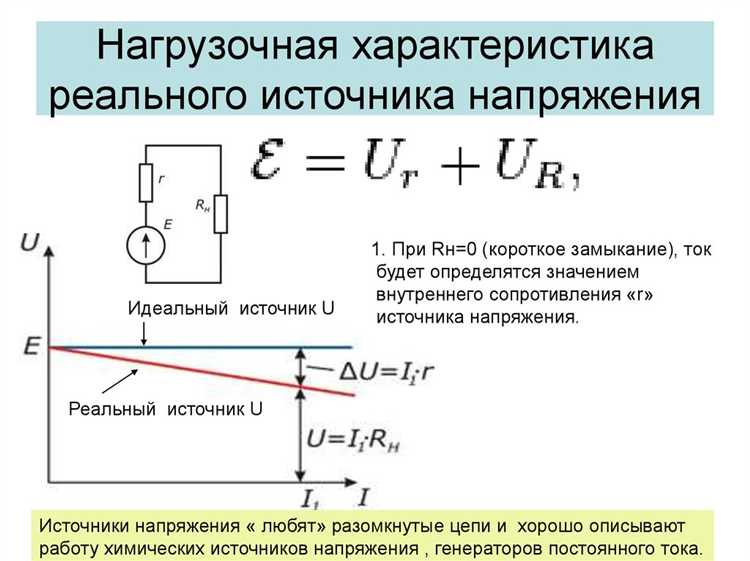

В замкнутом контуре ЭДС источника вызывает упорядоченное движение зарядов, создавая ток. Напряжение на клеммах источника уменьшается по сравнению с ЭДС на величину падения напряжения на внутреннем сопротивлении: U = ЭДС — Ir, где I – ток, r – внутреннее сопротивление.

Если источник подключён к нагрузке, напряжение на ней определяется законом Ома для полной цепи: Uнагрузки = ЭДС × R / (R + r), где R – сопротивление внешней цепи. Чем выше R по сравнению с r, тем ближе напряжение к ЭДС.

В разомкнутом контуре ток отсутствует, следовательно, падения напряжения на внутреннем сопротивлении нет. Напряжение на клеммах источника в этом случае равно ЭДС: U = ЭДС. Этот режим используется при измерении ЭДС с помощью вольтметра с высоким входным сопротивлением, исключающим протекание тока.

При разрыве проводника в цепи, содержащей источник и потребитель, ток мгновенно прекращается, напряжение на потребителе падает до нуля, а на клеммах источника восстанавливается до значения ЭДС.

Влияние внутреннего сопротивления источника на ЭДС и напряжение

ЭДС (электродвижущая сила) источника не зависит от нагрузки и определяется химическими или физическими процессами внутри источника. Однако при подключении нагрузки на клеммах источника возникает падение напряжения, связанное с его внутренним сопротивлением.

Внутреннее сопротивление обозначается как r и включается последовательно с идеальным источником ЭДС ε. При протекании тока I через источник, напряжение на клеммах уменьшается: U = ε — Ir. Это уравнение показывает, что при увеличении тока напряжение на нагрузке снижается, даже если ЭДС остаётся постоянной.

В источниках с большим внутренним сопротивлением (например, в некоторых химических элементах) потери особенно заметны: при высоких токах напряжение падает значительно, а полезная мощность убывает. Это ограничивает эффективность таких источников в цепях с низкоомной нагрузкой.

Минимизация внутреннего сопротивления – ключевой параметр при проектировании аккумуляторов и блоков питания. Например, литий-ионные аккумуляторы имеют внутреннее сопротивление порядка 20–50 мОм, что позволяет поддерживать напряжение практически неизменным при токах до нескольких ампер.

Для точных измерений напряжения важно учитывать падение на внутреннем сопротивлении. В вольтметрах с высоким входным сопротивлением ток минимален, и разница между ЭДС и напряжением пренебрежимо мала. При использовании источников в лабораторных условиях желательно измерять напряжение непосредственно на нагрузке, а не на клеммах источника.

Как определить ЭДС и напряжение при помощи вольтметра

Измерение напряжения проводится в работающей цепи. Вольтметр подключается параллельно элементу, сопротивление которого требуется учесть. При этом ток протекает, и прибор показывает разность потенциалов с учётом падения напряжения на внутреннем сопротивлении источника.

Внутреннее сопротивление источника можно оценить, если известны значения ЭДС, напряжения под нагрузкой и ток:

| Rвн = (ЭДС − U) / I |

Для точности важно использовать вольтметр с высоким входным сопротивлением – не менее 10 МОм. Это снижает влияние прибора на измеряемую цепь. При измерении ЭДС допускается использовать мультиметр в режиме постоянного напряжения, при этом важно убедиться, что клеммы разомкнуты.

Если источник не может быть отключён, определить ЭДС напрямую невозможно. В таком случае применяют метод экстраполяции: снимают показания напряжения при разных токах нагрузки и строят график зависимости напряжения от тока. Точка пересечения графика с осью напряжения при токе, стремящемся к нулю, приближённо соответствует ЭДС.

Роль ЭДС и напряжения в расчётах электрических цепей

ЭДС учитывается при анализе источников питания, особенно в замкнутых контурах, где она определяет суммарную работу, совершаемую по перемещению заряда. В расчётах её обозначают как \( \mathcal{E} \) и включают в уравнение Кирхгофа для контуров: \( \sum \mathcal{E} — \sum IR = 0 \). Без учёта ЭДС невозможно корректно рассчитать токи в цепях с несколькими источниками или замкнутыми участками.

Напряжение, обозначаемое как \( U \), используется для оценки разности потенциалов между двумя точками. В линейных цепях с известными сопротивлениями напряжение на участке рассчитывают по закону Ома: \( U = IR \). Это значение необходимо для подбора элементов схемы: резисторов, конденсаторов, стабилизаторов напряжения.

При решении задач на смешанные цепи сначала определяют ЭДС всех источников, затем находят суммарное сопротивление и рассчитывают ток. После этого переходят к определению напряжений на отдельных участках. Нельзя подменять одно другим: ЭДС – характеристика источника, напряжение – результат взаимодействия источника с внешней цепью.

В задачах на мостовые схемы и цепи постоянного тока с несколькими ветвями важно строго разделять ЭДС и напряжения, особенно при применении метода узловых потенциалов или контурных токов. Ошибки в подстановке приводят к некорректным уравнениям и недостоверным результатам.

Поведение ЭДС и напряжения при последовательном и параллельном соединении источников

При последовательном соединении источников ЭДС складываются алгебраически. Если все источники ориентированы одинаково, результирующая ЭДС равна сумме всех отдельных ЭДС. Напряжение между крайними точками цепи также будет равно этой сумме, при условии отсутствия внешней нагрузки:

- ЭДС₁ + ЭДС₂ + … + ЭДСₙ = общая ЭДС

- Направление тока определяется полярностью источника с наибольшей ЭДС, если они противоположно ориентированы

- Внутренние сопротивления источников также суммируются

При параллельном соединении источники должны иметь одинаковую ЭДС и полярность. В противном случае возникает переток тока между источниками, приводящий к потерям и возможному повреждению:

- Общая ЭДС остаётся равной ЭДС одного из источников

- Суммарное внутреннее сопротивление уменьшается

- Ток делится между источниками обратно пропорционально их внутренним сопротивлениям

Рекомендации:

- При необходимости увеличения напряжения – используйте последовательное соединение с согласованной полярностью

- Для увеличения токоотдачи без изменения напряжения – параллельное соединение, но только при идентичной ЭДС и внутреннем сопротивлении

- Избегайте параллельного соединения источников с разной степенью заряда или номиналами

Типичные ошибки при интерпретации ЭДС и напряжения в учебных и практических задачах

-

Неверное направление обхода в контуре. При применении закона Кирхгофа студенты часто путаются в знаках: считают ЭДС положительной независимо от направления обхода. Следует помнить, что при обходе от «−» к «+» ЭДС считается положительной, а в обратном направлении – отрицательной.

-

Ошибочная трактовка напряжения как единственного источника энергии. В ряде решений напряжение рассматривается как единственный фактор, обеспечивающий ток в цепи, без упоминания ЭДС как физического источника, связанного с преобразованием энергии (например, химической в электрическую).

-

Уравнивание ЭДС с напряжением при наличии нескольких источников. В цепях с несколькими источниками напряжения ошибочно считают, что суммарное напряжение равно алгебраической сумме ЭДС. Это верно только при учёте направлений и падений напряжения на всех элементах, включая внутренние сопротивления.

-

Неправильная интерпретация измерений. При измерении вольтметром напряжения на источнике под нагрузкой считают, что полученное значение – это его ЭДС. Это неверно: измеряется напряжение с учётом падения на внутреннем сопротивлении.

Вопрос-ответ:

Почему ЭДС и напряжение часто путают, если они относятся к разным понятиям?

Путаница возникает потому, что и ЭДС, и напряжение измеряются в вольтах и описывают разность потенциалов. Однако ЭДС — это характеристика источника, отражающая его способность создавать ток, тогда как напряжение может возникать где угодно в цепи, в том числе на пассивных элементах, и зависит от сопротивлений и токов. Проще говоря, ЭДС — это причина, напряжение — следствие.

Можно ли измерить ЭДС мультиметром так же, как и напряжение?

Да, но с оговорками. Если вы хотите измерить ЭДС источника, нужно отключить его от нагрузки и измерить напряжение на его выводах в холостом режиме. Как только к источнику подключают нагрузку, на его внутренних сопротивлениях возникает падение напряжения, и прибор уже показывает не ЭДС, а рабочее напряжение, которое всегда ниже ЭДС.

ЭДС и напряжение — это скалярные или векторные величины?

И ЭДС, и напряжение являются скалярными величинами в классической электротехнике, однако при анализе сложных цепей, особенно в переменном токе, их могут представлять в виде комплексных чисел для учёта фазы и амплитуды. Это не делает их векторными в физическом смысле, но позволяет учитывать направление и величину одновременно.

Что происходит с ЭДС, если источник перегружен?

Сама по себе ЭДС источника не изменяется — это внутренняя характеристика, связанная с принципом его действия (например, химические процессы в батарейке). Но при перегрузке напряжение на его клеммах падает, потому что значительная часть энергии рассеивается на внутреннем сопротивлении. Это может создать впечатление, будто ЭДС уменьшилась, хотя на самом деле это не так.

Можно ли сказать, что ЭДС — это «идеальное» напряжение?

Так говорят в учебных целях. ЭДС действительно описывает максимальное напряжение, которое источник мог бы выдать при отсутствии тока. Однако в реальности все источники имеют внутреннее сопротивление, и часть энергии теряется внутри. Поэтому термин «идеальное» уместен лишь в рамках упрощённой модели источника без потерь.