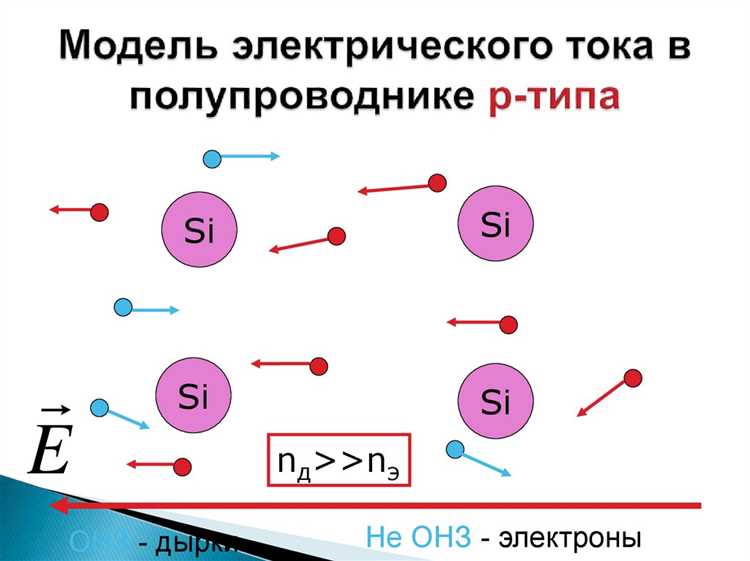

Полупроводники типа р характеризуются преобладанием носителей тока в виде дырок, которые формируются вследствие введения акцепторных примесей. Дырки представляют собой отсутствующие электроны в кристаллической решётке и обеспечивают положительный заряд, отвечая за проводимость в таких материалах.

Концентрация дырок в полупроводниках типа р обычно превышает концентрацию электронов на несколько порядков, что существенно влияет на параметры проводимости, такие как подвижность и эффективность носителей тока. Подвижность дырок существенно ниже, чем у электронов, что требует учета при проектировании приборов на основе р-типа.

Для оптимизации работы электронных компонентов важно учитывать влияние температуры и примесных добавок на баланс носителей. Стабильность и концентрация дырок регулируется с помощью легирования и контроля условий выращивания кристаллов, что позволяет создавать материалы с заданными электрическими свойствами для различных технических задач.

Физическая природа дырок как носителей заряда

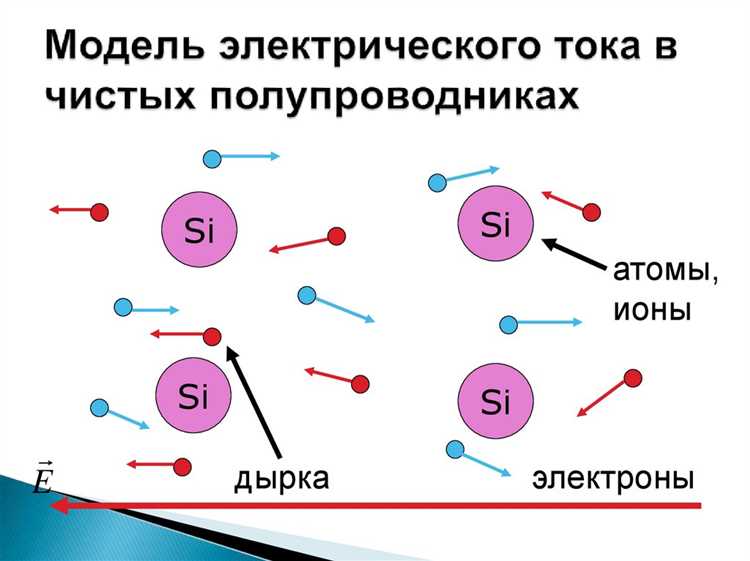

Механизм переноса заряда дырками обусловлен движением соседних электронов, заполняющих вакантное место, что визуально соответствует перемещению положительного заряда в противоположную сторону. Эффективная масса дырки, зависящая от кривизны валентной зоны в зоне Бриллюэна, обычно выше массы электрона, что влияет на подвижность носителей.

Подвижность дырок в большинстве полупроводников существенно ниже, чем у электронов, что связано с более сложной валентной зоной, состоящей из нескольких подзон с разной эффективной массой. В чистом кремнии, например, подвижность дырок составляет порядка 450 см²/В·с, тогда как подвижность электронов достигает 1350 см²/В·с при комнатной температуре.

Для количественного описания роли дырок в проводимости используют уравнение тока, включающее вклад концентрации дырок p и их подвижности μp:

J = q·p·μp·E, где q – элементарный заряд, E – напряжённость электрического поля.

При легировании p-типа вводятся акцепторные примеси, создающие энергетические уровни чуть выше валентной зоны, что облегчает образование дырок. При температуре выше 300 К концентрация дырок значительно увеличивается, обеспечивая стабильную проводимость.

Для повышения эффективности устройств на основе p-типных полупроводников рекомендуется оптимизировать легирование с учетом влияния на концентрацию и подвижность дырок, а также учитывать взаимодействие дырок с дефектами и примесями, снижающими подвижность за счет рассеяния.

Механизмы генерации дырок в р-типе полупроводников

- Ионизация акцепторных уровней: Введение акцепторных примесей (например, бора в кремнии) создаёт энергетические уровни, расположенные чуть выше валентной зоны. При комнатной температуре значительная часть акцепторных атомов захватывает электрон из валентной зоны, формируя дырку. Концентрация дырок в основном определяется степенью ионизации акцепторов.

- Термическая генерация: При повышении температуры происходит увеличение числа электронно-дырочных пар, возникающих за счёт теплового возбуждения электронов из валентной зоны в зону проводимости. В р-типе эта генерация усиливает концентрацию дырок, хотя доминирующей ролью обладают акцепторные уровни.

- Рекомбинационно-генерационные процессы: В объемах полупроводника происходит динамическое равновесие между генерацией и рекомбинацией носителей. Спонтанное разрушение электронно-дырочных пар также способствует поддержанию концентрации дырок в р-типе.

- Фотогенная генерация: При воздействии света с энергией, превышающей ширину запрещённой зоны, электроны возбуждаются из валентной зоны, создавая дополнительные дырки. Этот механизм часто используется в фотодетекторах и солнечных элементах на основе р-типных материалов.

Оптимизация концентрации и подвижности дырок достигается контролем уровня легирования, чистоты материала и температурных режимов эксплуатации, что критично для создания эффективных полупроводниковых устройств.

Влияние примесей на концентрацию дырок

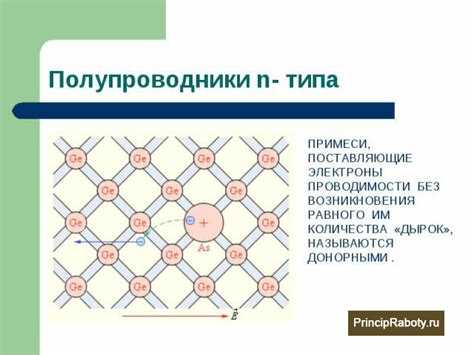

- Акцепторные примеси – элементы с меньшим числом валентных электронов по сравнению с основным полупроводником (например, бор в кремнии). Они принимают электроны из валентной зоны, создавая свободные дырки.

- Концентрация дырок в p-типе приблизительно равна концентрации акцепторных примесей при полном ионизировании, что достигается при температурах выше нескольких десятков Кельвинов.

- Избыточное содержание примесей приводит к вырождению материала и уменьшению подвижности дырок за счёт увеличения рассеяния на ионах примесей.

Оптимальная концентрация акцепторных примесей варьируется в диапазоне от 1015 до 1019 см-3 в зависимости от назначения полупроводника. При концентрациях ниже 1015 см-3 дырок формируется недостаточно для эффективного p-типа, выше 1019 см-3 начинают проявляться эффекты вырождения и снижение подвижности.

- При добавлении акцепторных примесей увеличивается концентрация дырок за счёт повышения числа ионизированных центров.

- Влияние донорных примесей сводится к компенсации дырок, снижая их концентрацию и ухудшая электропроводность p-типа.

- Для достижения стабильного и контролируемого уровня дырок необходимо минимизировать количество донорных загрязнений и точно дозировать акцепторы.

Управление концентрацией примесей позволяет точно регулировать электрофизические свойства полупроводников, что критично для производства диодов, транзисторов и других приборов на основе p-типов. Контроль температуры и условий легирования способствует максимальной активации примесей и достижению требуемой концентрации дырок.

Роль дырок в формировании электрического тока

Концентрация дырок в типичных р-типах полупроводников варьируется от 1015 до 1019 см-3, определяясь уровнем легирования акцепторными примесями. С увеличением концентрации дырок снижается удельное сопротивление, однако при превышении порога наблюдается рост рекомбинации, что снижает эффективность проводимости.

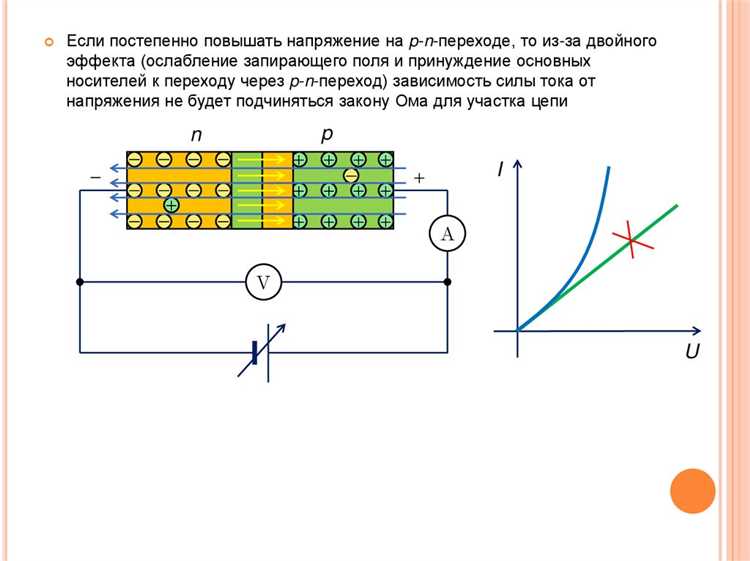

Диффузионные процессы также участвуют в переносе дырок, особенно при градиентах концентрации, возникающих в гетероструктурах и переходах p-n. В таких условиях ток дырок складывается из дрейфового и диффузионного компонентов, суммарно формируя электрический ток в устройстве.

Для оптимизации проводимости и снижения потерь рекомендуется контролировать уровень легирования, поддерживать температуру эксплуатации в пределах 300–350 К и минимизировать дефекты кристаллической решетки, способствующие рекомбинации. Такой подход обеспечивает стабильный ток дырок и улучшает характеристики р-типовых полупроводников.

Мобильность дырок и ее измерение в р-типе

Мобильность дырок в р-типе полупроводников определяется скоростью движения положительно заряженных носителей под воздействием электрического поля. Она выражается в см²/(В·с) и существенно влияет на проводимость материала. Для кремния при комнатной температуре мобильность дырок составляет примерно 450 см²/(В·с), что заметно ниже, чем у электронов в n-типе, около 1350 см²/(В·с).

Измерение мобильности дырок чаще всего выполняется методом Халла. При этом на образец пропускается постоянный ток, создаётся магнитное поле, и регистрируется Холловское напряжение. Зная величину тока, напряжения и магнитной индукции, рассчитывают концентрацию носителей и их подвижность. В р-типе эта методика позволяет учитывать влияние примесей и дефектов, корректируя оценку реальной подвижности дырок.

Для повышения точности измерений применяют также методы переносимости заряда, основанные на временных характеристиках движения носителей при импульсном возбуждении. Такие методы особенно полезны при анализе тонких пленок и слоёв с неоднородным распределением легирующих элементов.

Температурная зависимость мобильности дырок характеризуется уменьшением с повышением температуры из-за усиления фононного рассеяния. В диапазоне от 77 K до 300 K мобильность может изменяться более чем в 2 раза, что следует учитывать при моделировании и проектировании устройств на базе р-типных полупроводников.

Температурное влияние на поведение дырок

Температура существенно влияет на концентрацию и подвижность дырок в полупроводниках типа р. При повышении температуры наблюдается увеличение концентрации термогенерируемых электронно-дырочных пар, что приводит к росту числа дырок, участвующих в проводимости. Концентрация дырок растет экспоненциально с увеличением температуры согласно закону экспоненциального насыщения, обусловленному шириной запрещённой зоны материала.

Подвижность дырок снижается с ростом температуры из-за усиления рассеяния на фононах кристаллической решётки. При температурах выше 200 К основным механизмом ограничения подвижности становится взаимодействие с акустическими фононами, вызывающее зависимость подвижности примерно пропорциональную T-3/2. При низких температурах (< 100 К) подвижность может ограничиваться рассеянием на ионах примесей.

Для типичных полупроводников, например, кремния, при увеличении температуры от 300 К до 400 К подвижность дырок уменьшается примерно на 30-40%, что отражается на снижении проводимости материала. Это требует учета температурных коэффициентов при проектировании электронных устройств и сенсоров на основе p-типа полупроводников.

Рекомендуется проводить калибровку параметров электрической проводимости с учётом температурного диапазона эксплуатации. Для повышения стабильности характеристик целесообразно использовать легирование с контролем концентрации примесей, способных уменьшить чувствительность подвижности к изменению температуры.

Методы определения концентрации дырок в материалах

Для оценки подвижности применяют метод Холла. Измеряя напряжение Холла при заданном магнитном поле и токе, получают величину концентрации дырок по формуле p = I·B / (q·V_H·d), где I – ток, B – магнитная индукция, V_H – напряжение Холла, d – толщина образца. Метод Холла дает наиболее точные результаты при однородном материале с преобладанием одного типа носителей.

Капиллярный метод, основанный на фотолюмinesценции, используется для оценки концентрации дырок в полупроводниках с прямой зонной структурой. Измерение спектра излучения при возбуждении позволяет определить уровень заполнения валентной зоны и косвенно концентрацию дырок, но требует калибровки и сравнительных эталонов.

Импульсная радиометрия и метод Зейглера применяются для изучения времени жизни носителей и их концентрации через анализ рекомбинационных процессов. Эти методы подходят для высокочувствительных исследований дефектов и локальных неоднородностей в р-типе полупроводников.

Химический анализ методом вторичной ионной масс-спектрометрии (SIMS) позволяет оценить концентрацию акцепторных примесей, ответственных за появление дырок, что косвенно определяет их концентрацию. Для количественного анализа SIMS требует сложной калибровки и сравнительных образцов.

Использование электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) позволяет выявить природу и концентрацию вакансий и дефектов, связанных с дырками, что важно для комплексного понимания концентрации и распределения носителей в р-типе.

Применение знаний о носителях тока в электронике

Использование характеристик дырок обеспечивает корректный расчет подвижности носителей и сопротивления активных областей, что критично при создании высокочастотных и маломощных схем. Например, при производстве биполярных транзисторов с p-n переходом оптимизация концентрации дырок улучшает скорость переключения и снижает потери энергии.

При моделировании температурной зависимости носителей в p-типе можно улучшить стабильность работы устройств в диапазоне рабочих температур, что актуально для силовой электроники и сенсоров. Управление концентрацией дырок через легирование позволяет создавать слои с нужным профилем электрического поля, что используется в технологии CMOS для повышения интеграции и уменьшения паразитных эффектов.

В фотонике, знание особенностей дырок позволяет эффективно разрабатывать светоизлучающие диоды (LED) и лазерные структуры с высокой квантовой эффективностью, где рекомбинация дырок и электронов управляется для максимального выхода света. Это также важно для солнечных батарей с p-типом проводимости, где оптимизация транспорта дырок увеличивает коэффициент преобразования энергии.

Практическое применение требует точного контроля параметров материала, включая концентрацию дырок, уровень дефектов и распределение примесей, что достигается методами ионной имплантации и термообработки. Это позволяет создавать микросхемы с заданными характеристиками надежности, скорости и энергопотребления, учитывая специфику переноса дырок в полупроводниках типа р.

Вопрос-ответ:

Что представляет собой носитель тока в полупроводниках типа р и почему именно дырки играют в этом главную роль?

В полупроводниках типа р основными носителями тока являются дырки — это отсутствие электрона в валентной зоне кристалла. Такие дырки ведут себя как положительно заряженные частицы и могут перемещаться под воздействием электрического поля, создавая электрический ток. Дырки возникают в результате легирования материала акцепторными примесями, которые принимают электроны, тем самым формируя свободные места для движения заряда. Именно движение дырок отвечает за проводимость в p-типе, так как концентрация электронов значительно ниже по сравнению с дырками.

Какие методы используются для измерения концентрации дырок в полупроводниках типа р и насколько они точны?

Для определения концентрации дырок применяются несколько основных методов. Один из самых распространённых — метод Холла, который основан на измерении Холловского напряжения при прохождении тока через образец в магнитном поле. Также используется метод термоэлектрической силы и спектроскопические методы, такие как фотолюмinesценция. Каждый из методов имеет свои ограничения, например, метод Холла даёт усреднённые данные по всему образцу и чувствителен к неоднородностям, а оптические методы требуют сложной аппаратуры. Тем не менее, при правильной настройке и калибровке методы позволяют достаточно точно определить концентрацию дырок в пределах порядка 10¹³–10¹⁹ см⁻³.

Как температура влияет на поведение дырок и проводимость полупроводника р-типа?

Температура оказывает значительное влияние на концентрацию и подвижность дырок. При повышении температуры увеличивается энергия теплового возбуждения, что приводит к росту числа свободных дырок за счёт более активного высвобождения электронов из валентной зоны. Однако одновременно повышается и рассеяние носителей заряда на колебаниях решётки, что снижает их подвижность. В результате суммарная проводимость изменяется в зависимости от преобладания этих процессов. При низких температурах проводимость может ограничиваться количеством дырок, а при высоких — снижаться из-за уменьшения подвижности. Оптимальный баланс зависит от конкретного материала и его степени легирования.

Почему концентрация дырок зависит от типа и количества примесей в полупроводнике р-типа?

В полупроводниках типа р концентрация дырок напрямую связана с присутствием акцепторных примесей, которые захватывают электроны из валентной зоны, создавая таким образом свободные места — дырки. Чем выше концентрация таких примесей, тем больше дырок формируется, повышая проводимость. При этом качество и тип примесей влияют на энергетический уровень, на котором происходит захват электронов, что отражается на эффективности генерации дырок. Кроме того, некоторые примеси могут создавать глубокие уровни, которые задерживают носителей, снижая подвижность и общую проводимость. Таким образом, управление составом примесей позволяет регулировать параметры проводимости и работу устройства.