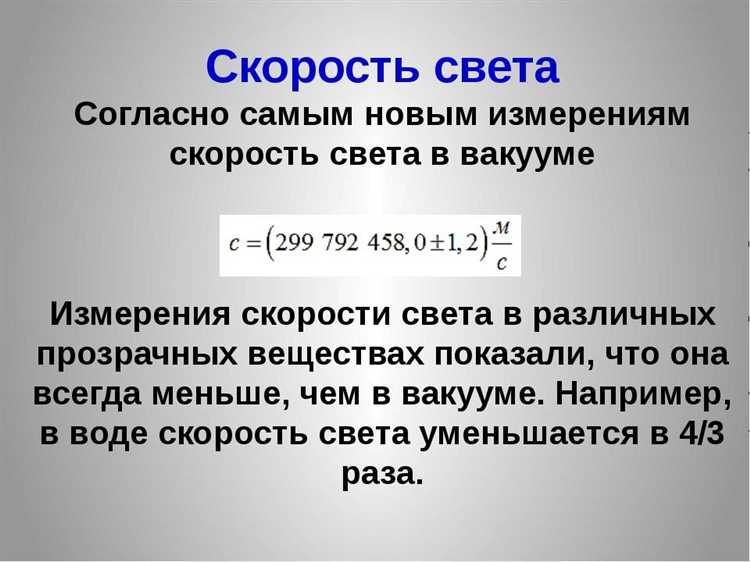

Фотон – это элементарная частица, не обладающая массой покоя, и именно благодаря этому он способен двигаться в вакууме с максимальной возможной скоростью. Эта скорость составляет 299 792 458 метров в секунду и обозначается физической константой c. Значение закреплено в Международной системе единиц (SI) и используется как основа для определения метра.

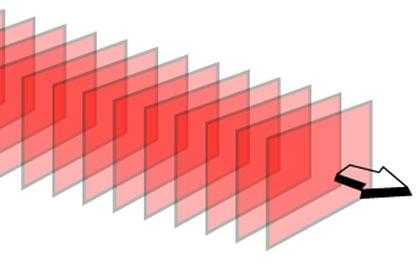

Скорость фотонов в вакууме постоянна и не зависит от частоты или энергии света. Это фундаментальное свойство электромагнитного излучения, которое делает возможным применение фотонных моделей в оптике, радиофизике и квантовой механике. Например, все электромагнитные волны – от радиоволн до гамма-излучения – распространяются в вакууме именно с этой скоростью.

В условиях, отличных от идеального вакуума – например, в атмосфере, воде или стекле – фотоны по-прежнему не теряют энергии и не замедляются в прямом смысле, но за счёт взаимодействия с веществом их распространение замедляется, что выражается в уменьшении эффективной скорости волны. Это приводит к изменению показателя преломления среды, что критически важно при расчётах в оптических системах и телекоммуникационных технологиях.

Для прикладных задач, таких как синхронизация GPS, расчёт задержек в оптоволоконных линиях связи и моделирование астрофизических процессов, знание и точный учёт постоянной c обязательны. Даже незначительные отклонения в моделировании могут привести к серьёзным погрешностям в вычислениях координат, времени или физических взаимодействий.

Почему фотоны движутся именно с такой скоростью в вакууме

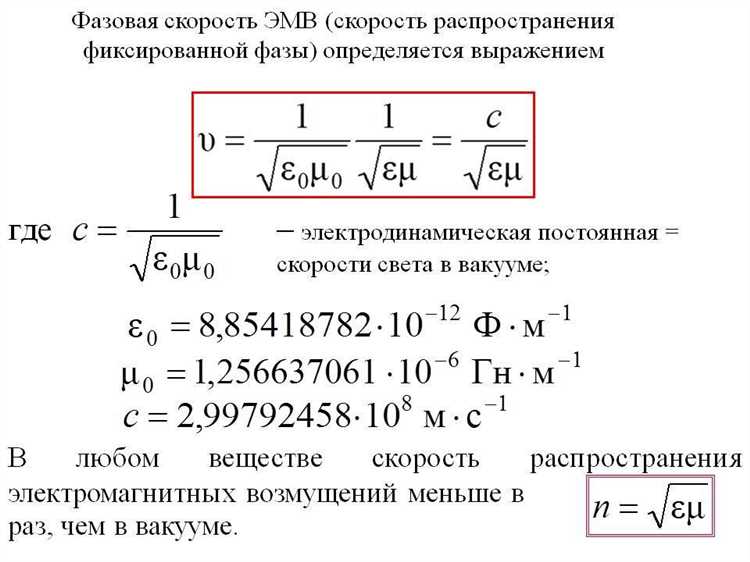

Скорость света в вакууме составляет точно 299 792 458 метров в секунду. Это значение не эмпирическая величина, а фундаментальная константа, зафиксированная в Международной системе единиц (СИ) при определении метра. Такое значение вытекает из уравнений Максвелла, описывающих поведение электромагнитных волн в пустом пространстве.

Согласно этим уравнениям, скорость распространения электромагнитной волны в вакууме определяется соотношением между электрической постоянной (ε₀ ≈ 8,854×10⁻¹² Ф/м) и магнитной постоянной (μ₀ = 4π×10⁻⁷ Гн/м). Выражение c = 1/√(ε₀μ₀) дает точное значение скорости света, не требующее экспериментального подтверждения.

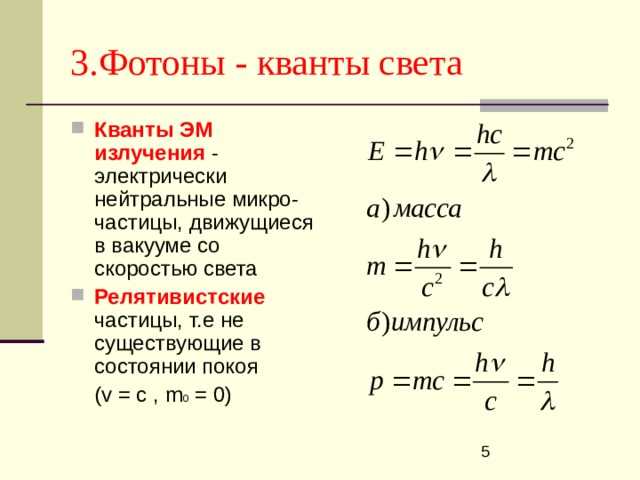

Фотоны не имеют массы покоя, поэтому они не могут двигаться медленнее света. В рамках специальной теории относительности Эйнштейна, любое безмассовое квантовое возмущение поля, включая фотоны, обязано двигаться именно со скоростью c, иначе нарушались бы принципы инвариантности и причинности.

Скорость фотонов в вакууме не зависит от частоты, длины волны или источника излучения. Это универсальная характеристика самой структуры пространства-времени и электромагнитного поля. Попытки изменить эту скорость невозможны в рамках известных физических законов, так как это потребовало бы пересмотра базовых констант природы.

Как измеряют скорость света: методы и точность измерений

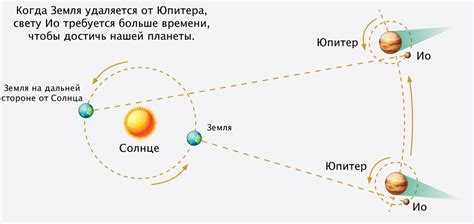

Одним из первых количественных методов измерения скорости света был предложен Оле Ремером в 1676 году на основе анализа задержек в затмениях спутника Юпитера Ио. Он получил значение порядка 220 000 км/с, что стало важным шагом к численному определению этой величины.

В 1849 году Арман Ипполит Физо применил наземный лабораторный метод, используя вращающееся зубчатое колесо и отражённый световой пучок. Изменяя частоту вращения и фиксируя момент исчезновения светового импульса, он вычислил скорость света как 313 000 км/с с погрешностью около 5 000 км/с.

Леон Фуко в 1862 году модернизировал этот подход, заменив зубчатое колесо вращающимся зеркалом. Его система позволила значительно повысить точность: полученное значение составило 298 000 км/с, с ошибкой менее 500 км/с. Эта методика использовала изменение направления светового луча при отражении от движущейся поверхности и оставалась актуальной до середины XX века.

Современные методы основаны на интерферометрии и радиочастотной модуляции. В частности, лазерный интерферометр Майкельсона позволяет фиксировать время прохождения лазерного импульса по точно известному расстоянию и обратно. Использование высокочастотных генераторов, стабильных эталонных частот и вакуумных трубок позволило довести точность измерений до 1 м/с.

В 1972 году Международная система единиц (SI) приняла постоянную скорость света в вакууме равной 299 792 458 м/с. Это значение стало основой для переопределения метра, который теперь задаётся как расстояние, проходимое светом за 1/299 792 458 секунды. Таким образом, измерение скорости света фактически превратилось в задачу сверхточной фиксации временных интервалов, что возможно только с использованием атомных часов и фазовых синхронизаторов с погрешностью порядка 10⁻¹² секунды.

При выполнении точных измерений критично исключать влияние среды. Даже незначительное количество воздуха может внести измеримую погрешность, поэтому эксперименты проводят в вакуумных трубках. Для калибровки применяются фотодиоды с наносекундным откликом и оптоволокно с известными характеристиками замедления сигнала.

Влияние физических постоянных на скорость фотонов

Скорость света в вакууме обозначается как c и составляет 299 792 458 м/с. Это значение не эмпирическое – оно зафиксировано в Международной системе единиц (SI) и напрямую связано с определением метра. Однако фундаментальная природа этой величины определяется набором физических постоянных, влияющих на динамику электромагнитного взаимодействия.

-

Электрическая постоянная (ε₀):

Электрическая проницаемость вакуума влияет на интенсивность электростатических полей. Она входит в уравнение связи с магнитной постоянной и напрямую влияет на значение c:

c = 1 / √(μ₀ · ε₀). Таким образом, любые гипотетические изменения ε₀ привели бы к изменению скорости фотонов. -

Магнитная постоянная (μ₀):

Определяет силу магнитного поля в вакууме. После пересмотра единиц в 2019 году её значение больше не фиксировано, но для большинства практических расчётов применяется значение 4π × 10⁻⁷ Гн/м. В паре с ε₀ она определяет скорость распространения электромагнитных волн.

-

Константа тонкой структуры (α):

Это безразмерная величина (~1/137), которая определяет силу электромагнитного взаимодействия. Хотя α не входит напрямую в формулу для c, она влияет на характеристики вакуума, включая возможные квантовые флуктуации, и, соответственно, на условия распространения фотонов.

Значения всех трёх констант определяются экспериментально с высокой точностью. Теоретически предполагается, что в ранней Вселенной они могли отличаться, что породило бы другую скорость фотонов. Однако современные космологические наблюдения не подтверждают таких изменений в пределах доступной точности.

Любая попытка изменить скорость света в вакууме – будь то через модификации фундаментальных констант или теоретические модели, предполагающие переменную c – приводит к разрушению согласованности с Общей теорией относительности и стандартной моделью физики частиц. Поэтому c рассматривается не как параметр, подлежащий измерению, а как структурная характеристика самого пространства-времени.

Почему фотоны не могут двигаться медленнее или быстрее в вакууме

Фотон – безмассовая частица, и его движение в вакууме строго подчиняется уравнениям специальной теории относительности. Согласно этим уравнениям, любая частица с нулевой массой покоя обязана двигаться со скоростью света в вакууме, обозначаемой как c, и равной примерно 299 792 458 м/с. Это значение не подлежит изменению при любых условиях в вакууме.

Попытка представить фотон, движущийся медленнее c, противоречит фундаментальному соотношению между энергией и импульсом безмассовых частиц: E = pc, где E – энергия, p – импульс. Если скорость фотона ниже c, то данное соотношение нарушается, а это несовместимо с наблюдаемыми физическими законами. Более того, любые изменения скорости потребовали бы наличия массы, что уничтожило бы саму природу фотона как кванта электромагнитного поля.

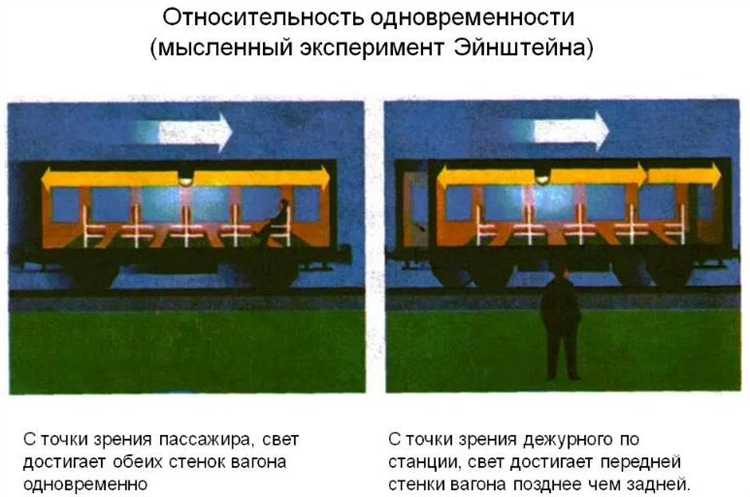

Фотон также не может двигаться быстрее c, так как это нарушило бы принцип причинности. В специальной теории относительности превышение скорости света приводит к изменению порядка событий в разных системах отсчёта, создавая логические противоречия, включая возможность передачи информации в прошлое. Для всех наблюдателей, независимо от их скорости, скорость света в вакууме остаётся постоянной и предельной.

Любое отклонение от этой скорости требует выхода за рамки Стандарта физики частиц и специальной теории относительности. Однако многочисленные эксперименты, включая наблюдения гравитационных волн и гамма-всплесков, показали, что фотоны любых энергий движутся одинаково быстро в вакууме – с точностью до 1 части на 1017.

Скорость фотона в вакууме – это не переменная величина, а структурное свойство пространства-времени. Она зафиксирована в Международной системе единиц (СИ) и используется при определении метра. Таким образом, изменение этой скорости не только невозможно физически, но и разрушило бы согласованность всей современной физики.

Скорость фотонов и ее роль в уравнениях теории относительности

В преобразованиях Лоренца, лежащих в основе теории относительности, c определяет связь между пространственными и временными координатами при переходе из одной инерциальной системы отсчета в другую. Формулы преобразований включают дроби вида v/c и 1/(1 — v²/c²), где v – относительная скорость движения. При приближении v к c знаменатель стремится к нулю, что приводит к резкому возрастанию энергии и невозможности разгона массивной частицы до скорости света.

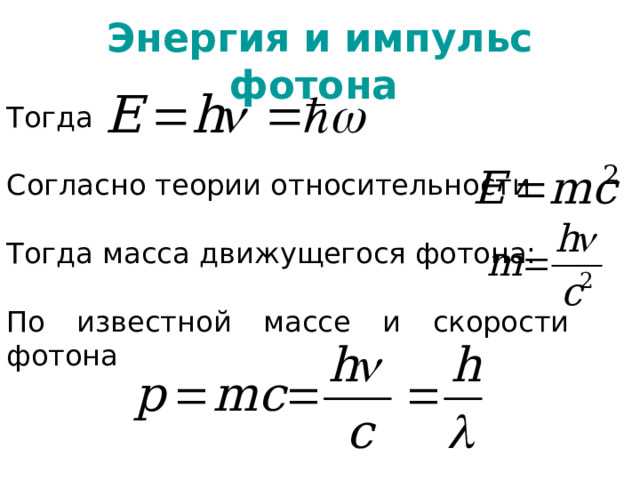

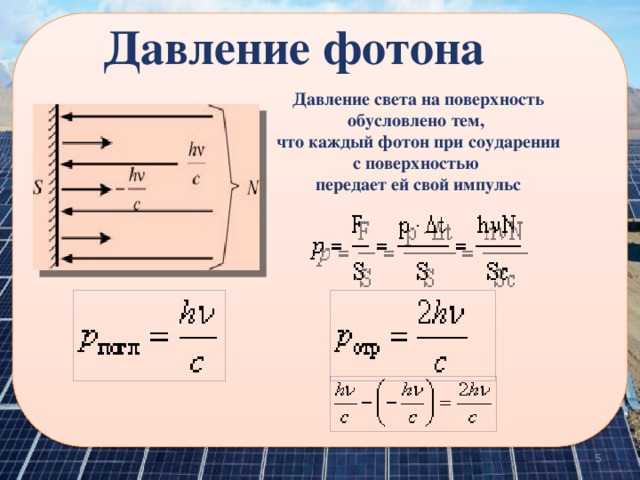

В знаменитом уравнении Эйнштейна E = mc² скорость света входит как коэффициент, связывающий массу и энергию. Это подчеркивает универсальность c: она определяет не только максимальную скорость движения, но и фундаментальный масштаб преобразования физических величин. Для фотонов с нулевой покоящейся массой энергия выражается иначе: E = hν, где ν – частота, но при этом импульс вычисляется как p = E/c.

Метрическая структура пространства-времени в общей теории относительности также опирается на постоянство скорости света. Метрика Минковского использует c для объединения временной и пространственной компонент в единый четырёхмерный интервал. Это делает c не просто числом, а структурным элементом геометрии Вселенной.

Могут ли квантовые флуктуации влиять на скорость фотонов

Квантовые флуктуации представляют собой временные изменения энергии вакуума, порождаемые виртуальными частицами согласно принципу неопределённости Гейзенберга. Эти процессы могут влиять на параметры распространения фотонов в вакууме через эффект поляризации вакуума, когда виртуальные частицы взаимодействуют с реальными фотонами.

Теоретически, квантовые флуктуации могут вызывать микроскопические отклонения скорости фотонов от постоянной величины c. Однако современные модели квантовой электродинамики и стандартной модели предсказывают, что любые изменения скорости будут существенно меньше пределов точности современных экспериментов – порядка 10-21 или ниже.

Экспериментальные исследования, включая наблюдения временных задержек гамма-всплесков от удалённых космических источников, ограничивают возможные вариации скорости фотонов, связываемые с квантовыми эффектами, на уровне 10-15–10-17. Это подтверждает отсутствие заметных отклонений от константы c даже при экстремальных энергиях и расстояниях.

Рекомендации для дальнейших исследований включают повышение точности временных измерений с помощью детекторов с пикосекундной и фемтосекундной разрешающей способностью, а также использование квантовых оптических систем для анализа потенциальных анизотропий и дисперсионных эффектов, вызванных вакуумными флуктуациями.

Таким образом, квантовые флуктуации могут теоретически влиять на скорость фотонов, но практически эти воздействия пренебрежимо малы и не нарушают фундаментального ограничения скорости света в вакууме.

Что произойдёт при попытке замедлить фотон в вакууме

Фотоны в вакууме движутся с постоянной скоростью света c ≈ 299 792 458 м/с. Попытки замедлить фотон в вакууме сталкиваются с фундаментальными законами физики и невозможностью изменения этой скорости.

Основные причины невозможности замедления фотона в вакууме:

- Отсутствие массы покоя: фотон не имеет массы покоя, поэтому его скорость строго равна

c. Любое изменение скорости потребовало бы бесконечного количества энергии. - Законы специальной теории относительности: для безмассовых частиц скорость всегда равна

c. Изменение скорости нарушило бы инвариантность скорости света. - Взаимодействие с вакуумом: вакуум не оказывает сопротивления и не замедляет фотон, так как не содержит среды для взаимодействия.

Что происходит при попытке замедлить фотон в вакууме:

- Если попытаться изменить скорость фотона, он перестанет существовать как свободная частица и будет либо поглощён, либо рассеян на другой частице или в поле.

- Невозможность замедлить фотон без его поглощения или изменения характера его состояния (например, генерация электрон-позитронной пары при взаимодействии с сильным полем).

- Экспериментально зафиксирована стабильность скорости света в вакууме с точностью лучше 10−18, что подтверждает невозможность её изменения.

Рекомендации по изучению влияния среды на скорость света:

- Для замедления света используют среды с диэлектрическими свойствами, например, оптические материалы или холодные атомные газы.

- В вакууме любые эффекты замедления невозможны; эксперименты должны учитывать именно взаимодействия с веществом, а не с вакуумом.

- Изучение квантовых эффектов, таких как эффект Казимира или флуктуации вакуума, не изменяет скорость фотонов, а влияет на энергетические уровни или поля.

Вопрос-ответ:

Почему скорость фотонов в вакууме является постоянной величиной?

Скорость фотонов в вакууме фиксирована и равна приблизительно 299 792 458 метров в секунду. Это связано с фундаментальными свойствами пространства и времени, описанными в специальной теории относительности. Вакуум представляет собой среду без вещества и препятствий, где электромагнитные волны распространяются с максимальной скоростью, установленной константой природы. Изменение этой скорости потребовало бы перестройки базовых законов физики и противоречит многочисленным экспериментальным данным.

Можно ли замедлить фотон в вакууме и как это повлияет на его характеристики?

В вакууме замедлить фотон невозможно, поскольку скорость света — это предельная скорость для передачи информации и энергии. Попытка изменить скорость фотона потребовала бы изменения его природы. Если же свет замедляется, то это происходит при прохождении через вещество, где взаимодействия с атомами вызывают задержку. В вакууме же таких взаимодействий нет, поэтому скорость остается постоянной, а сам фотон не теряет энергию и не изменяет частоту из-за замедления.

Как измеряют скорость света и насколько точны современные методы?

Измерение скорости света осуществляется при помощи различных методов, включая лазерные интерферометры, временные измерения прохождения света через фиксированные расстояния и использование атомных часов. Современные эксперименты достигают точности порядка миллиардных долей метра в секунду. В 1983 году скорость света была зафиксирована в международной системе единиц как точное значение, что означает, что сама величина служит эталоном для определения метра и времени.

Каковы последствия изменения скорости света для законов физики и космологии?

Изменение скорости света привело бы к глубоким изменениям в физических теориях, начиная с пересмотра специальной и общей теории относительности. Законы электродинамики, квантовой механики и даже химические процессы зависят от фиксированной скорости света. В космологии скорость света ограничивает распространение информации и формирует структуру Вселенной, влияя на понимание расстояний, времени и событий. Любое отклонение повлекло бы пересмотр всей современной физики.

Почему фотон не имеет массы, но обладает энергией и импульсом?

Фотон не имеет покоящейся массы, что позволяет ему всегда двигаться со скоростью света. Его энергия связана с частотой электромагнитного излучения через соотношение Эйнштейна Э = hν, где h — постоянная Планка, а ν — частота. Импульс фотона напрямую зависит от его энергии и скорости, несмотря на нулевую массу покоя. Это фундаментальное свойство отражает корпускулярно-волновой дуализм и описывается квантовой теорией поля.