Скорость электромагнитных волн в вакууме составляет 299 792 458 метров в секунду. Эта величина обозначается символом c и является одной из фундаментальных физических констант. Она определяет не только предел передачи информации, но и лежит в основе уравнений Максвелла, описывающих поведение электрических и магнитных полей.

В различных средах скорость распространения электромагнитных волн изменяется. Например, в воде она составляет около 225 000 000 м/с, а в стекле – около 200 000 000 м/с, в зависимости от конкретного типа материала. Эти изменения объясняются значением диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости среды, влияющих на задержку фазы волны.

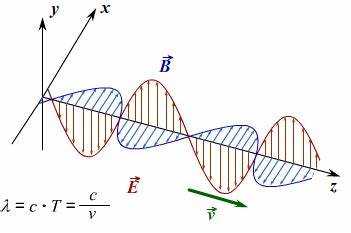

Для расчёта скорости в материале используется формула v = c / √(εμ), где ε – относительная диэлектрическая проницаемость, а μ – относительная магнитная проницаемость. В большинстве немагнитных веществ μ близка к единице, и основное влияние оказывает ε. Именно поэтому скорость электромагнитных волн ниже в оптоволокне, чем в вакууме.

Понимание скорости распространения волн критически важно при проектировании радиосистем, волоконно-оптических линий связи и систем навигации. Ошибка в учёте скорости приводит к задержкам сигнала, смещению фаз и потере синхронизации, особенно в высокочастотных диапазонах. Именно поэтому инженеры всегда используют точные данные о свойствах среды и проводят предварительные измерения или моделирование.

Как изменяется скорость электромагнитных волн в различных средах

В прозрачных веществах, таких как воздух, вода, стекло или кварц, скорость электромагнитных волн уменьшается. Это происходит из-за взаимодействия волны с молекулами среды, что приводит к изменению её фазы и задержке распространения. Например, в сухом воздухе при нормальных условиях скорость снижается незначительно – примерно до 299 702 547 м/с. В воде она падает до ~225 000 000 м/с, а в стекле – до ~200 000 000 м/с в зависимости от химического состава.

Ключевым параметром, определяющим замедление, является показатель преломления (*n*), который равен отношению скорости света в вакууме к скорости в данной среде. Для воды *n* ≈ 1,33, для стекла – в диапазоне от 1,5 до 1,9. Чем выше показатель преломления, тем сильнее замедляется волна. Это следует учитывать при проектировании оптических и радиотехнических систем.

В металлах электромагнитные волны почти не распространяются на глубину, а отражаются или затухают из-за высокой проводимости. Эффективная скорость внутри таких материалов не используется в практических расчетах, так как волна проникает лишь на глубину порядка микронов – так называемая скин-глубина.

Для точных инженерных расчетов важно учитывать тип среды и её электромагнитные параметры: диэлектрическую проницаемость и магнитную проницаемость. Их комбинация определяет фазовую и групповую скорость волн. В волноводах и оптоволокне также может наблюдаться дисперсия, при которой разные частоты распространяются с разной скоростью.

Почему в вакууме скорость света максимальна

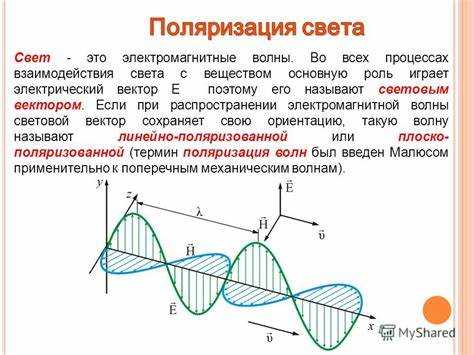

Вакуум – это среда, в которой отсутствуют атомы, молекулы и другие препятствия, способные поглощать, рассеивать или замедлять электромагнитную волну. В отличие от веществ с диэлектрической проницаемостью больше единицы, вакуум обладает ε₀ ≈ 8,854×10⁻¹² Ф/м и магнитной проницаемостью μ₀ = 4π×10⁻⁷ Гн/м. Согласно уравнению Максвелла для скорости электромагнитных волн: v = 1/√(εμ), при ε = ε₀ и μ = μ₀ достигается максимальное значение v = c.

Во всех материалах, включая воздух (n ≈ 1,0003), вода (n ≈ 1,33) и стекло (n ≈ 1,5–1,9), показатель преломления n превышает единицу. Это означает, что скорость света в них ниже, так как v = c/n. Замедление вызвано поляризацией среды, при которой электрическое поле волны индуцирует колебания зарядов, сопровождающиеся временными задержками из-за инерционности и взаимодействия между частицами.

Максимальная скорость света в вакууме имеет и принципиальное значение: согласно специальной теории относительности, ни один сигнал, информация или физический объект не может двигаться быстрее c. Это ограничение лежит в основе причинности и структуры пространства-времени.

Любые попытки ускорить распространение света сверх c в средах, например, в экспериментах с аномальной дисперсией, не нарушают этот предел, поскольку не приводят к передаче энергии или информации с превышением вакуумной скорости света.

Влияние показателя преломления на скорость волны

Скорость электромагнитной волны в среде определяется выражением v = c / n, где c – скорость света в вакууме, n – показатель преломления вещества. При увеличении n скорость волны уменьшается. Это связано с взаимодействием поля с электрическими диполями материала, что вызывает временную задержку в распространении энергии.

В кремнии при длине волны 1,55 мкм показатель преломления составляет около 3.48, что снижает скорость света до ≈86 100 км/с. В оптоволокне (типичный кварц с n ≈ 1.44) скорость составляет около 208 000 км/с. Разница в скорости критична при проектировании фотонных устройств и распределённых сетей передачи данных.

Изменение n по длине волны вызывает хроматическую дисперсию, влияющую на форму импульса. В телекоммуникациях применяются компенсаторы дисперсии и волокна с управляемым профилем показателя преломления, чтобы минимизировать искажения.

В радиочастотных диапазонах учитывают эффективный показатель преломления в коаксиальных кабелях и микрополосковых структурах. Например, в диэлектрике с εr = 4 скорость волны составляет v = c / √εr ≈ 149 896 км/с. Это необходимо учитывать при согласовании фаз и расчёте длины линии передачи.

При моделировании распространения волн в сложных средах важно учитывать частотную зависимость показателя преломления. Это особенно актуально в диапазонах от терагерц до видимого света, где даже малые изменения n могут существенно повлиять на групповую скорость и дисперсионные свойства сигнала.

Роль диэлектрической проницаемости и магнитной проницаемости

Скорость распространения электромагнитной волны в среде определяется значениями диэлектрической проницаемости (ε) и магнитной проницаемости (μ) среды. Эти параметры отражают способность материала к поляризации и намагничиванию соответственно, что влияет на электромагнитные свойства среды.

Формула для скорости волны в среде выглядит как:

v = c / √(ε_r μ_r),

где:

- v – скорость волны в среде;

- c – скорость света в вакууме (~3×108 м/с);

- ε_r – относительная диэлектрическая проницаемость;

- μ_r – относительная магнитная проницаемость.

Для большинства немагнитных материалов μ_r близка к 1, а ε_r варьируется от 1 (в вакууме) до десятков и сотен (в диэлектриках с высокой поляризуемостью).

Ключевые аспекты влияния проницаемостей на скорость волны:

- Увеличение ε_r уменьшает скорость пропорционально √ε_r, так как большая диэлектрическая проницаемость замедляет распространение поля за счет увеличения энергии, запасаемой в электрическом поле.

- Изменение μ_r становится критичным в материалах с ферромагнитными свойствами, где μ_r может достигать значений свыше 1000, резко снижая скорость и вызывая сильное поглощение энергии.

- В радио- и микроволновом диапазоне измерения ε_r и μ_r важны для точного моделирования распространения сигнала, что критично при проектировании антенн, фильтров и волноводов.

- При работе с изотропными и гомогенными средами рекомендуется использовать частотно-зависимые модели ε_r(ω) и μ_r(ω) для учета дисперсии и потерь.

Практические рекомендации:

- Для минимизации искажений и задержек сигналов в системах связи выбирать материалы с ε_r и μ_r, максимально приближенными к единице.

- При разработке датчиков и элементов управления электромагнитными волнами учитывать изменение проницаемостей при изменении температуры и частоты.

- Использовать специализированные измерительные методы (например, метод кольцевого резонатора) для точного определения ε_r и μ_r в заданном диапазоне частот.

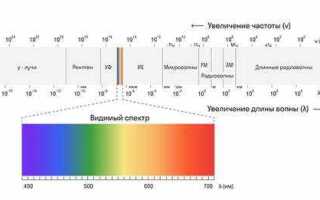

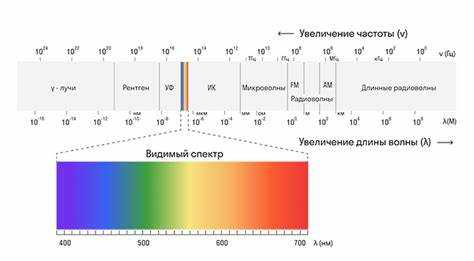

Сравнение скорости радиоволн, света и рентгеновского излучения

- Радиоволны имеют длины волн от нескольких метров до километров и частоты в диапазоне от килогерц до гигагерц. Их скорость в вакууме не отличается от скорости света – около 3·108 м/с.

- Видимый свет – электромагнитные волны с длинами волн около 400–700 нанометров. В вакууме их скорость равна скорости света, но в средах с оптической плотностью, например в стекле или воде, скорость уменьшается согласно показателю преломления.

- Рентгеновское излучение обладает длинами волн порядка 0,01–10 нанометров и высокой частотой. В вакууме скорость рентгеновских лучей совпадает с c, но в веществах с высокой плотностью скорость может немного снижаться за счет взаимодействия с атомами среды.

В материалах скорость электромагнитных волн различается в зависимости от диэлектрических и магнитных свойств среды. Для радиоволн в атмосфере это снижение минимально и часто пренебрегается. Для видимого света и рентгеновских лучей влияние среды более заметно.

- При проектировании систем передачи сигналов на радиочастотах учитывайте, что скорость волн практически равна c, что упрощает расчет времени задержки.

- В оптических системах важно учитывать замедление света в оптических материалах, что влияет на фазовые характеристики и временные задержки.

- Для рентгеновских лучей в медицинских и исследовательских приложениях корректировки скорости несущественны при расчётах распространения, но критичны при взаимодействии с материалом и преломлении.

Как измеряется скорость электромагнитных волн в лабораторных условиях

Для определения скорости электромагнитных волн в лаборатории чаще всего применяют метод временного задерживания сигнала. Источник генерирует импульс электромагнитного излучения, который передается по известному расстоянию до приёмника. Измеряется время прохождения волны между двумя точками с точностью до наносекунд.

Основной экспериментальный набор включает генератор импульсов, антенны передатчика и приёмника, высокочастотный осциллограф или таймер с разрешением порядка пикосекунд. Расстояние между антеннами фиксируется с помощью линейки или лазерного дальномера с точностью до миллиметров.

Скорость вычисляется по формуле v = d / t, где d – измеренное расстояние между приёмником и передатчиком, t – время прохождения импульса. Для повышения точности рекомендуется использовать многократные измерения с последующим усреднением.

Другой распространённый метод – измерение длины волны и частоты. Частота фиксируется спектроанализатором, длина волны определяется экспериментально с помощью интерференционных или резонансных установок. Скорость вычисляется по формуле v = λ·f, где λ – длина волны, f – частота.

Для исключения влияния среды на результат эксперимент проводят в условиях, максимально приближенных к вакууму, либо учитывают диэлектрическую проницаемость и магнитную проницаемость среды, корректируя полученные данные.

Примеры практического применения знаний о скорости волн

В оптических волокнах скорость света уменьшается примерно на 30% по сравнению с вакуумом, что учитывается при проектировании систем передачи данных. Это позволяет рассчитывать задержки и выбирать оптимальную длину волнового пакета для минимизации потерь и искажений сигнала.

Радарные системы используют точные знания скорости радиоволн для определения расстояния до объектов. Величина времени задержки отраженного сигнала напрямую зависит от скорости распространения волн в атмосфере, что важно для авиационной и морской навигации.

В медицине скорость электромагнитных волн в тканях организма используется при диагностике с помощью МРТ и ультразвука. Знание параметров распространения волн позволяет улучшить разрешающую способность и точность визуализации.

Спутниковая навигация (GPS) основывается на вычислении времени прохождения радиосигналов со спутников. Для точного определения координат учитывается изменение скорости волн при прохождении через ионосферу и тропосферу, что требует постоянного мониторинга атмосферных условий.

В научных исследованиях, например, при изучении космического излучения, знание скорости рентгеновских и гамма-лучей позволяет моделировать процессы взаимодействия с веществом и интерпретировать получаемые данные с высокой точностью.

Распространённые заблуждения о скорости электромагнитных волн

Одно из наиболее частых заблуждений – утверждение, что скорость электромагнитных волн всегда равна скорости света в вакууме (около 299 792 458 м/с). На самом деле скорость зависит от среды распространения. В диэлектриках и проводящих материалах скорость значительно ниже и определяется параметрами среды, такими как диэлектрическая проницаемость и магнитная проницаемость.

Другой миф связан с тем, что радиоволны и видимый свет имеют разную скорость. На самом деле в вакууме все электромагнитные волны распространяются с одной и той же скоростью, независимо от длины волны и частоты. Различия появляются только при прохождении через вещества с отличными оптическими свойствами.

Распространено неверное представление о том, что скорость электромагнитных волн можно превысить с помощью определённых технологий, например, в сверхпроводящих материалах или с помощью квантовых эффектов. На данный момент никакие экспериментально подтверждённые методы не позволяют превысить скорость света в вакууме, что соответствует фундаментальным законам физики.

Также иногда путают скорость распространения электромагнитной волны и скорость передачи сигнала. В сложных системах с фазовыми и групповыми скоростями эти показатели могут отличаться, но ни одна из них не превышает скорость света в вакууме.

Ниже приведена таблица с типичными значениями скорости электромагнитных волн в различных средах:

| Среда | Скорость электромагнитной волны, м/с |

|---|---|

| Вакуум | 299 792 458 |

| Воздух (при нормальных условиях) | около 299 700 000 |

| Вода | около 225 000 000 |

| Стекло | около 200 000 000 |

| Кварцевое волокно | около 200 000 000 |

Реальные измерения и расчёты должны учитывать параметры среды и частоту волны. Игнорирование этих факторов ведёт к неверным оценкам скорости и ошибок в проектировании устройств и систем связи.

Вопрос-ответ:

Что влияет на скорость распространения электромагнитных волн?

Скорость распространения электромагнитных волн зависит от свойств среды, через которую они проходят. В вакууме скорость света максимальна и составляет примерно 299 792 км/с. В других средах, например, в воде или стекле, скорость волн замедляется из-за их взаимодействия с молекулами среды. Это замедление связано с такими свойствами, как диэлектрическая и магнитная проницаемости.

Почему скорость света в вакууме считается максимальной?

Скорость света в вакууме является максимальной, потому что в вакууме отсутствуют молекулы или атомы, которые могли бы замедлять его движение. Свет проходит через пустоту без значительного взаимодействия с веществом, что позволяет ему двигаться с максимальной возможной скоростью. В других средах, таких как воздух или стекло, молекулы воздействуют на свет, замедляя его.

Как можно измерить скорость электромагнитных волн в лабораторных условиях?

Для измерения скорости электромагнитных волн в лаборатории обычно используется метод измерения времени, которое свет проходит через известное расстояние. Это можно сделать, например, с помощью лазеров и фотодатчиков. Также для измерения скорости волн применяют различные типы интерферометров, которые позволяют точно зафиксировать время прохождения волны через определённую длину пути. Измерения могут варьироваться в зависимости от условий эксперимента и типа среды.

Как скорость электромагнитных волн изменяется в разных средах?

Скорость электромагнитных волн изменяется в зависимости от плотности и состава среды. В вакууме волны распространяются со скоростью около 300 000 км/с, но в воздухе эта скорость немного снижается из-за наличия молекул, которые взаимодействуют с волнами. В таких средах, как вода, стекло или металл, скорость волн ещё больше замедляется, так как их оптические свойства, такие как показатель преломления, влияют на их распространение.

В чём заключается отличие между скоростью радиоволн, света и рентгеновского излучения?

Все эти типы электромагнитных волн имеют одинаковую скорость в вакууме — около 300 000 км/с. Однако на практике их скорость может изменяться в зависимости от среды, через которую они проходят. Рентгеновские и гамма-лучи, например, имеют гораздо более высокую частоту по сравнению с радиоволнами и светом, что делает их более энергоёмкими, но не влияет на их скорость в вакууме. Разница между этими волнами заключается скорее в их длине волны и частоте, чем в скорости.

Какая скорость электромагнитных волн в вакууме?

Скорость распространения электромагнитных волн в вакууме составляет примерно 299 792 км/с. Это значение обозначается как скорость света (c) и является максимальной возможной скоростью, с которой информация или энергия могут передаваться в природе. Важно отметить, что эта скорость постоянна и не зависит от частоты или длины волны излучения.