Показатель преломления n – это безразмерная физическая величина, определяющая отношение скорости света в вакууме c к скорости света в веществе v: n = c / v. Для вакуума n = 1, для воздуха при нормальных условиях – приблизительно n = 1,0003. Вода имеет показатель около n = 1,33, стекло – от 1,5 до 1,9 в зависимости от состава.

Определение n критично при расчётах прохождения света через оптические элементы – линзы, призмы, волноводы. Изменение показателя даже на сотые доли существенно влияет на угол преломления согласно закону Снеллиуса: n₁·sinθ₁ = n₂·sinθ₂. Поэтому при проектировании оптических систем используются только точные значения n, учитывающие длину волны и температуру среды.

Для измерения n применяют методы Аббе-рефрактометрии, интерферометрии и эллипсометрии. При работе с многослойными покрытиями и полупрозрачными материалами рекомендуется использовать спектральную рефрактометрию с разрешением не ниже 0,001, особенно в диапазоне ультрафиолета и ближнего ИК-диапазона.

Корректный выбор n необходим в лазерной технике, волоконной оптике, микроскопии и фотонных интегральных схемах. Например, при проектировании волоконно-оптических каналов связи учитывается градиент показателя преломления в сердцевине и оболочке с точностью до четвертого знака после запятой.

Как измеряют показатель преломления различных материалов

Показатель преломления материала определяется через соотношение скоростей света в вакууме и в исследуемом веществе. Для точных измерений применяют методы, основанные на законе Снеллиуса и явлении полного внутреннего отражения.

Метод Аббе-рефрактометра широко используется для твердых тел и жидкостей. Образец помещается между двумя призмами. Регулируя освещение и наблюдая границу светлой и темной зон через окуляр, оператор устанавливает нуль шкалы. После калибровки по стандартной жидкости (обычно дистиллированной воде с n=1,3330 при 20 °C), получают показатель преломления исследуемого материала с точностью до ±0,0001.

Метод Брюстера применим для прозрачных твёрдых тел. Поляризованный свет направляется под разными углами на поверхность. Угол, при котором отражённый и преломлённый лучи становятся взаимно перпендикулярными, называется углом Брюстера. Показатель преломления рассчитывают по формуле n = tan(θB), где θB – измеренный угол Брюстера.

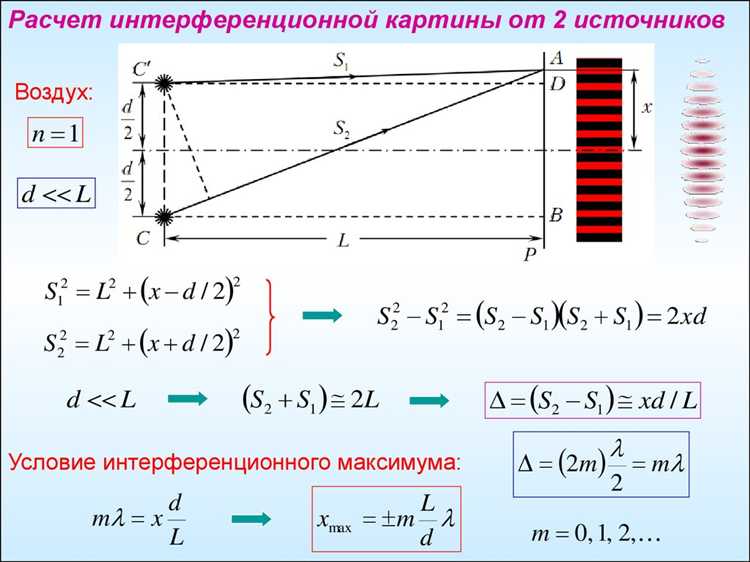

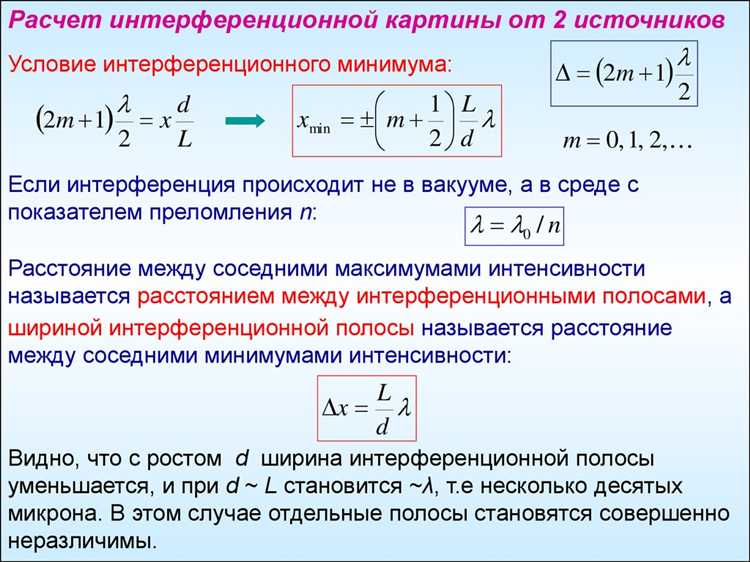

Интерферометрия используется для газов и тонких плёнок. Измеряется сдвиг интерференционных полос при замещении воздуха исследуемым веществом. Зная длину волны и геометрию установки, вычисляют показатель преломления с высокой точностью (до 10⁻⁶).

Метод критического угла эффективен для жидкостей. Луч света направляют через призму с известным n на границу с жидкостью. Измеряется критический угол полного внутреннего отражения. Показатель рассчитывают по формуле n = nпризмы · sin(θкр).

Для измерений необходимо поддерживать температуру образца, так как n чувствителен к изменениям температуры. Например, для воды изменение на 1 °C вызывает изменение n примерно на 0,0002.

Зависимость показателя преломления от длины волны света

Показатель преломления n среды изменяется в зависимости от длины волны падающего света. Это явление называется дисперсией. Для большинства прозрачных диэлектриков наблюдается нормальная дисперсия: n убывает с увеличением длины волны.

Например, для кварца при 400 нм показатель преломления составляет примерно 1.55, тогда как при 700 нм он снижается до 1.45. Это оказывает прямое влияние на фокусное расстояние линз, хроматическую аберрацию и условия интерференции.

Зависимость описывается эмпирическими уравнениями, среди которых наиболее широко используется формула Селмейера:

| n²(λ) = 1 + (B₁λ²)/(λ² — C₁) + (B₂λ²)/(λ² — C₂) + … |

Коэффициенты B и C подбираются индивидуально для каждого материала. Например, для фторида кальция (CaF₂):

- B₁ = 0.5676, C₁ = 0.0503

- B₂ = 0.4716, C₂ = 0.1000

- B₃ = 3.8485, C₃ = 34.6490

Для прецизионной оптики критически важно учитывать спектральную зависимость n при расчёте многослойных покрытий, проектировании объективов и выборе источников излучения. УФ и ИК-диапазоны требуют отдельных расчетов, так как отклонения от нормальной дисперсии могут достигать нескольких процентов.

Рекомендовано использовать актуальные спектральные данные от производителя оптического материала при моделировании в программных пакетах (например, Zemax или Code V), так как упрощённые модели приводят к значительным погрешностям при широкополосной работе.

Роль показателя преломления в проектировании линз и оптических систем

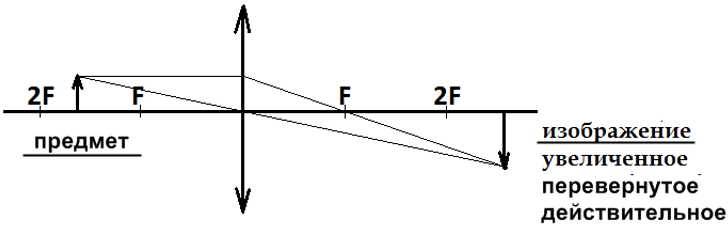

Показатель преломления напрямую определяет фокусное расстояние линзы, что критично при расчёте оптических систем с заданной длиной пути света. Увеличение n позволяет уменьшать радиусы кривизны поверхностей линзы без изменения её оптической силы, что особенно важно при создании компактной оптики, например, в мобильных устройствах и медицинских приборах.

Материалы с высоким n, такие как лафнановое стекло (n ≈ 1.85), позволяют уменьшать толщину линз и сокращать аберрации при сохранении светосилы. Однако их использование требует тщательного расчёта из-за роста хроматической аберрации. Чтобы минимизировать её, комбинируются линзы из стекол с разным n и числом Аббе.

При разработке объективов важен точный подбор показателя преломления для каждой линзы в группе. Это влияет на распределение оптической нагрузки, контроль дисторсии и резкость изображения по полю. Оптимизация n обеспечивает баланс между светопропусканием, массой и геометрией системы.

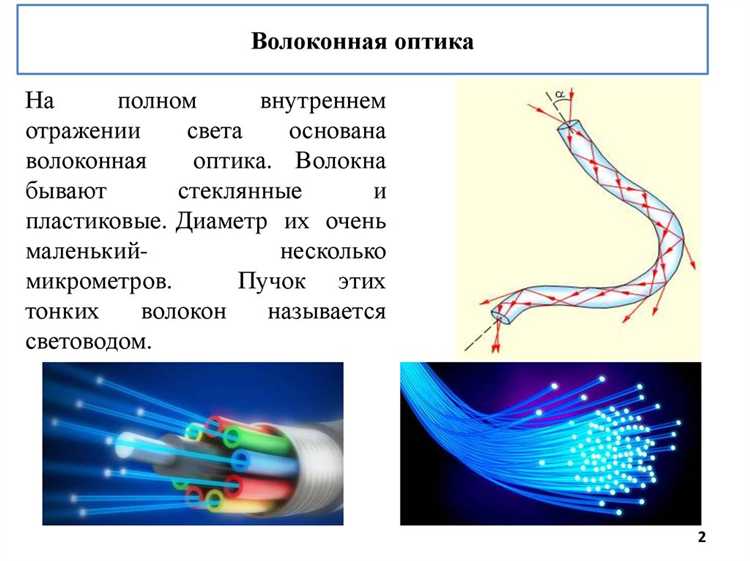

В волоконной оптике и фотонных чипах даже десятые доли разницы n между сердцевиной и оболочкой определяют эффективность передачи сигнала и угол полного внутреннего отражения. Поэтому точность задания n на этапе проектирования определяет рабочие характеристики всей системы.

Влияние температуры и давления на показатель преломления

Показатель преломления вещества зависит от плотности среды, которая изменяется под воздействием температуры и давления. При увеличении температуры показатель преломления обычно снижается из-за уменьшения плотности вещества. Напротив, повышение давления повышает плотность и, как следствие, увеличивает показатель преломления.

- Для воздуха при нормальных условиях (0 °C, 101325 Па) показатель преломления составляет примерно 1.000293. При нагреве до 100 °C он снижается до 1.000257.

- Для воды в интервале температур от 0 °C до 100 °C показатель преломления меняется от 1.33346 до 1.31766. Температурный градиент в среднем составляет −1.6×10−4 на градус.

- Изменение давления на 1 атм в газах приводит к изменению показателя преломления примерно на 2.7×10−4. В жидкостях влияние давления выражено слабее, но при давлениях выше 100 атм становится заметным.

Для точных оптических измерений необходимо учитывать термобарические поправки:

- При лазерной интерферометрии следует корректировать измерения на основе текущей температуры и давления воздуха, используя международную модель Ciddor или Edlén.

- В жидкостных средах рекомендуется контролировать температуру с точностью не хуже ±0.1 °C, особенно при работе с оптическими волокнами и прецизионной фотометрией.

- В газовых средах для лабораторных измерений использовать барокамеры или герметичные ячейки с постоянным давлением.

Игнорирование температурно-давления может приводить к ошибкам в расчётах углов преломления и расстояний в оптических системах, особенно в лазерной локации, спектроскопии и оптоволоконной связи.

Показатель преломления в жидкостях и его использование в рефрактометрии

Показатель преломления жидкости определяется как отношение скорости света в вакууме к скорости света в данной среде. Для воды при 20 °C и длине волны 589 нм он составляет 1,3330. У этанола при тех же условиях – 1,3611, у глицерина – 1,4730. Значения зависят от температуры, длины волны и концентрации растворённых веществ.

Рефрактометрия – метод количественного анализа веществ по их показателю преломления. Современные рефрактометры измеряют n с точностью до ±0,00001. Это позволяет контролировать концентрацию сахаров в пищевой промышленности, определять чистоту фармацевтических растворов, оценивать содержание этанола в спиртовых смесях.

При работе важно поддерживать постоянную температуру, так как изменение на 1 °C может сдвинуть показатель на 0,0004. Рекомендуется использовать автоматические рефрактометры с термостатированием. Перед измерением необходимо откалибровать прибор с использованием эталонных жидкостей, например, дистиллированной воды или стандартного раствора NaCl.

Для анализа многокомпонентных растворов требуется знание дисперсионных характеристик. Если раствор содержит несколько веществ с близкими показателями преломления, возможно наложение влияний, требующее спектральной рефрактометрии с анализом зависимости n от длины волны.

Показатель преломления также используется в контроле качества моторных масел, определения степени зрелости плодов по соку, идентификации подделок жидкостей. Его высокая чувствительность к составу делает метод рефрактометрии ключевым в экспресс-аналитике жидких сред.

Как рассчитать угол преломления по закону Снеллиуса с учётом n

Закон Снеллиуса формулируется как:

n₁ · sin(θ₁) = n₂ · sin(θ₂),

где:

- n₁ – показатель преломления первой среды, из которой свет выходит;

- θ₁ – угол падения, измеренный от нормали к границе раздела;

- n₂ – показатель преломления второй среды, в которую свет входит;

- θ₂ – искомый угол преломления.

Для вычисления угла преломления θ₂ нужно:

- Выразить sin(θ₂):

sin(θ₂) = (n₁ / n₂) · sin(θ₁). - Проверить, что значение sin(θ₂) не превышает 1. Если превышает, преломления нет, возникает полное внутреннее отражение.

- Вычислить угол θ₂ как арксинус:

θ₂ = arcsin((n₁ / n₂) · sin(θ₁)).

Рекомендации при расчётах:

- Углы θ₁ и θ₂ измеряйте в радианах или градусах, учитывая соответствие функции sin и arcsin в выбранной системе.

- Используйте точные значения показателей преломления, так как отклонения влияют на точность результата.

- При работе с неоднородными или анизотропными средами учитывайте изменение n в зависимости от направления и длины волны.

Пример: свет падает из воздуха (n₁ ≈ 1,00) на стекло с n₂ = 1,5 под углом θ₁ = 30°.

sin(θ₂) = (1,00 / 1,5) · sin(30°) = 0,6667 · 0,5 = 0,3333;

θ₂ = arcsin(0,3333) ≈ 19,47°.

Использование показателя преломления в волоконной оптике

Волоконная оптика базируется на контролируемом изменении показателя преломления (n) между сердцевиной и оболочкой оптического волокна. Для эффективной передачи света показатель преломления сердцевины должен быть выше, чем у оболочки, что обеспечивает полное внутреннее отражение и минимальные потери сигнала.

Ключевой параметр – разница показателей преломления Δn = nсердцевина – nоболочка. Для одномодовых волокон Δn обычно составляет порядка 0,003–0,005, что обеспечивает малую дисперсию и высокую дальность передачи. В многомодовых волокнах Δn может достигать 0,02, позволяя увеличить пропускную способность за счет поддержки нескольких мод распространения.

Оптимальный показатель преломления сердцевины выбирается с учётом длины волны используемого лазера (обычно 1310 или 1550 нм), поскольку n зависит от длины волны и температуры. Корректный подбор n снижает затухание и искажения сигнала, повышая качество связи.

Рекомендации по проектированию: использовать материалы с высокой стабильностью показателя преломления, чтобы уменьшить влияние внешних факторов. Для специализированных волокон применяют градиентные профили n, где показатель плавно уменьшается от центра к оболочке, что оптимизирует распределение интенсивности и уменьшает межмодовые искажения.

При разработке систем передачи необходимо учитывать вариации показателя преломления при температурных изменениях, для чего вводят температурные коэффициенты n. Их контроль позволяет избежать фазовых ошибок и поддерживать целостность сигнала на больших расстояниях.

Вопрос-ответ:

Что такое показатель преломления и как он связан со скоростью света в разных средах?

Показатель преломления — это число, которое показывает, во сколько раз скорость света в вакууме больше скорости света в данной среде. Чем больше этот показатель, тем сильнее свет замедляется при прохождении через материал. Например, в стекле свет движется медленнее, чем в воздухе, из-за более высокого показателя преломления.

Почему показатель преломления зависит от длины волны света?

Показатель преломления не является постоянным для всех цветов света. Он меняется с длиной волны из-за того, как разные длины волн взаимодействуют с атомами и молекулами вещества. Этот эффект называется дисперсией и объясняет, почему белый свет при прохождении через призму разлагается на радугу цветов.

Какие формулы используются для расчёта показателя преломления и какие величины в них входят?

Основная формула — это отношение скорости света в вакууме к скорости света в среде: n = c / v, где c — скорость света в вакууме, а v — скорость света в рассматриваемой среде. Также показатель преломления связан с углами падения и преломления по закону Снеллиуса: n₁ sinθ₁ = n₂ sinθ₂, что позволяет определить угол преломления при переходе луча из одной среды в другую.

Как показатель преломления влияет на оптические приборы, например, на линзы?

Показатель преломления определяет, как сильно свет отклоняется при прохождении через линзу. Чем выше показатель преломления материала линзы, тем сильнее она преломляет свет и тем меньше может быть её толщина при заданной оптической силе. Это важно при проектировании очков, микроскопов и других оптических устройств.

Влияет ли температура или давление на показатель преломления вещества?

Да, показатель преломления может изменяться с температурой и давлением, так как эти параметры влияют на плотность и структуру вещества. Обычно при повышении температуры показатель преломления уменьшается, поскольку среда становится менее плотной. Аналогично изменение давления может сдвигать показатель, что важно учитывать в точных оптических измерениях.