В физике под «холодным светом» понимается излучение, возникающее без значительного нагрева тела. Такой свет образуется при люминесценции – процессе, при котором энергия внешнего воздействия преобразуется в фотонное излучение. Примеры включают биолюминесценцию у живых организмов, электролюминесценцию в светодиодах и фотолюминесценцию в люминофорах. Температура источника холодного света может оставаться близкой к температуре окружающей среды, что делает этот тип излучения особенно ценным в областях, где необходимо избегать перегрева компонентов.

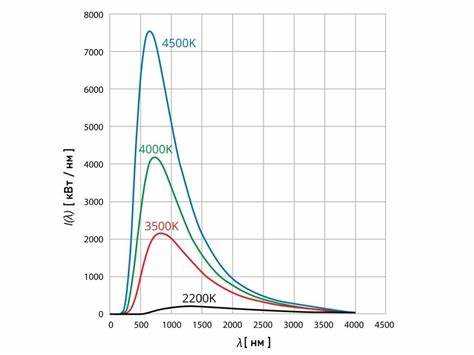

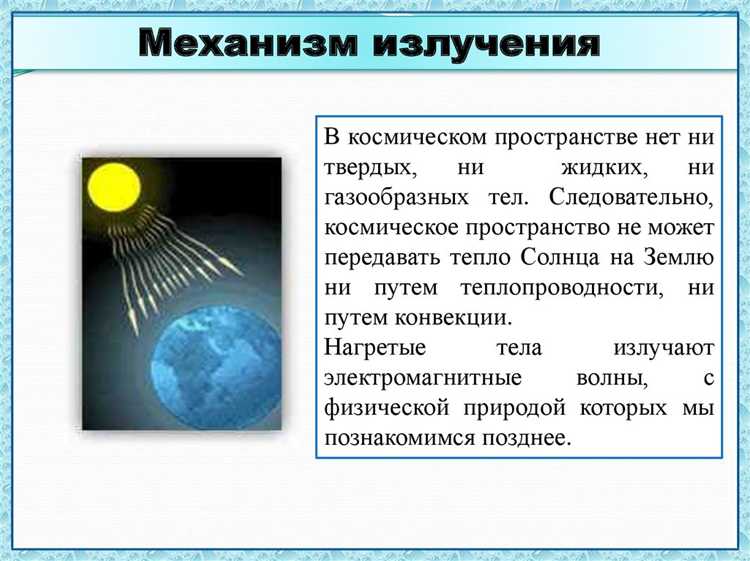

Тепловое излучение, напротив, обусловлено температурой тела и его способностью испускать электромагнитные волны. Это излучение описывается законом Планка и зависит от спектральной плотности мощности, температуры тела и длины волны. Классическим примером является излучение нагретого металла или Солнца, где максимум энергии приходится на видимую или инфракрасную область. Особую роль в анализе теплового излучения играет закон смещения Вина и закон Стефана–Больцмана, которые позволяют точно оценивать распределение энергии в спектре и полную мощность излучения.

При выборе источника света в научных и прикладных задачах важно учитывать характер излучения. Для прецизионных измерений в спектроскопии, квантовой оптике и фотометрии предпочтительнее использовать холодные источники – лазеры, светодиоды и люминесцентные лампы, где нагрев минимален. Для теплового моделирования, термографии и инфракрасного контроля объектов, наоборот, применяются тела с интенсивным тепловым излучением, в том числе излучательные пластины и высокотемпературные нагреватели.

Разделение между холодным светом и тепловым излучением не только теоретически значимо, но и критически важно в инженерной практике, например, при проектировании энергоэффективных систем освещения или при выборе датчиков в инфракрасной технике. Понимание механизмов обоих типов излучения позволяет оптимизировать физические процессы в приборах, снизить потери энергии и повысить точность измерений.

Механизмы генерации холодного света без нагрева тела

Люминесценция – основной физический механизм генерации холодного света, при котором излучение возникает без существенного повышения температуры источника. Она реализуется в различных формах: фотолюминесценции, хемилюминесценции, электролюминесценции и триболюминесценции, каждая из которых основана на переходе электронов между энергетическими уровнями.

Фотолюминесценция делится на флуоресценцию и фосфоресценцию. В флуоресценции свет испускается почти мгновенно после возбуждения атомов, как это происходит в люминофорах светодиодов. Фосфоресценция сопровождается задержкой свечения, характерной для некоторых кристаллов и органических соединений, используемых, например, в светящихся метках и индикаторах.

Хемилюминесценция наблюдается в реакциях, где выделение энергии происходит в результате химических превращений без участия тепла. Пример – реакция окисления люминола, активно применяемая в криминалистике и биомедицине. Аналогичным образом устроен биолюминесцентный свет у живых организмов, таких как светлячки или глубоководные рыбы.

Электролюминесценция реализуется в твердых телах при пропускании через них электрического тока или наложении электрического поля. Наиболее распространённый пример – светодиоды (LED), где электронно-дырочные рекомбинации в полупроводниках приводят к эмиссии фотонов без нагрева. Используемые материалы, такие как GaN или InGaN, позволяют получать излучение различных длин волн с высокой энергоэффективностью.

Триболюминесценция возникает при механическом воздействии, например, разломе кристаллов или трении, и может использоваться в датчиках давления. Природа механизма до конца не изучена, но он предполагает резкое смещение ионов и последующую релаксацию с испусканием фотонов.

Для прикладных задач, где критична минимизация теплового выделения – в биомедицинской визуализации, ночных индикаторах, микроэлектронике – холодный свет обеспечивает ключевые преимущества: высокую точность, энергоэффективность и термостабильность.

Примеры холодного света в природе и технологиях

Биолюминесценция – один из наиболее изученных природных механизмов генерации холодного света. У светляков, например, химическая реакция между люциферином и кислородом, катализируемая ферментом люциферазой, приводит к испусканию света с эффективностью до 90%. При этом практически не выделяется тепла, что позволяет организмам экономить энергию в ночных условиях.

Глубоководные рыбы, такие как светящиеся анчоусы (Anomalops katoptron), используют специализированные органы, содержащие бактерии, способные испускать свет. Эти световые сигналы применяются для охоты, маскировки и коммуникации на глубинах, куда солнечный свет не проникает.

В технологии холодный свет широко применяется в электролюминесцентных панелях. Такие панели состоят из тонкого слоя люминофора, заключённого между двумя электродами, один из которых прозрачен. При подаче переменного напряжения люминофор возбуждается и испускает свет без значительного нагрева. Эти устройства используются в подсветке приборных панелей, рекламных вывесках и сигнальных индикаторах.

Светодиоды (LED) также представляют собой пример источника холодного света. Хотя они могут выделять некоторое количество тепла, сам принцип излучения основан на рекомбинации электронов и дырок в полупроводниковом материале, при которой энергия высвобождается в виде фотонов. Коэффициент полезного действия современных светодиодов превышает 40%, что значительно выше, чем у ламп накаливания.

В криминалистике и медицине используется хемилюминесценция. Например, реакция люминола с перекисью водорода в присутствии ионов железа позволяет визуализировать следы крови за счёт свечения в синем спектре. Процесс полностью протекает при комнатной температуре и не требует внешнего источника света.

Различия между люминесценцией и тепловым излучением

Люминесценция и тепловое излучение – два принципиально разных механизма генерации света, отличающихся как по физической природе, так и по спектральным характеристикам.

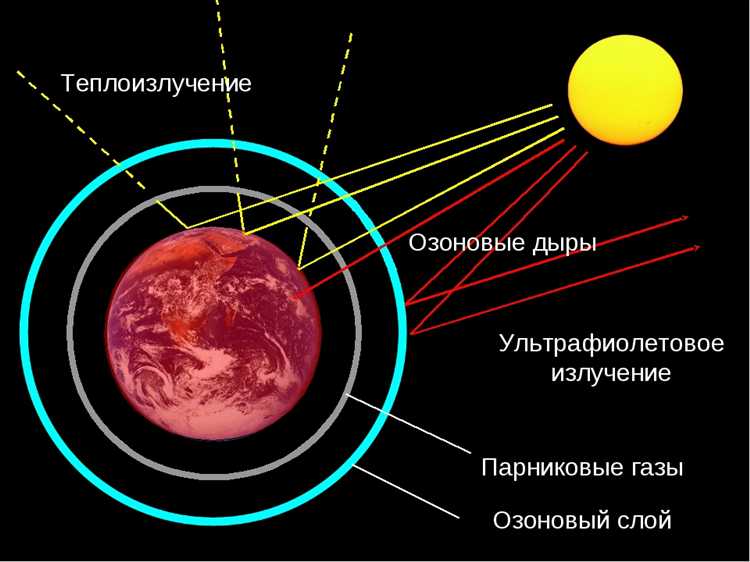

- Природа возбуждения: При люминесценции свечение возникает в результате не теплового, а квантового возбуждения электронов – за счёт химических реакций, электрического тока, ультрафиолетового или ионизирующего излучения. В случае теплового излучения свет испускается за счёт теплового движения частиц в теле, нагретом до высокой температуры.

- Температурные условия: Люминесценция возможна при комнатной температуре или даже при охлаждении тела. Тепловое излучение требует нагрева до сотен или тысяч градусов, чтобы свет стал заметным для глаза.

- Эффективность: Люминесцентные источники (например, светодиоды, флуоресцентные лампы, биолюминесцентные организмы) обладают более высоким КПД, поскольку большая часть энергии превращается в свет, а не в тепло. У ламп накаливания значительная часть энергии уходит на инфракрасное излучение.

- Спектральные характеристики: Тепловое излучение описывается законом Планка и имеет непрерывный спектр, который зависит от температуры тела. Люминесценция даёт линейчатый или полосатый спектр, зависящий от конкретного вещества и типа возбуждения.

- Время отклика: Люминесценция может быть мгновенной (флуоресценция) или иметь задержку (фосфоресценция), тогда как тепловое излучение возникает по мере нагрева и исчезает при охлаждении.

Для задач, где критично снижение тепловых потерь – например, в светотехнике, медицине и сенсорике – предпочтение отдают люминесцентным источникам. Тепловое излучение целесообразно использовать там, где требуется передача тепла или имитация солнечного спектра.

Спектральные характеристики теплового излучения разных тел

Спектр теплового излучения определяется температурой и оптическими свойствами тела. Идеальное излучающее тело – абсолютно черное – испускает излучение, описываемое законом Планка. С повышением температуры максимум спектральной плотности мощности смещается в сторону коротких волн согласно закону смещения Вина.

- При температуре 300 К (примерно комнатная) максимум излучения приходится на длину волны около 10 мкм – инфракрасный диапазон. Такие тела, включая человеческое тело и стены помещений, испускают в основном невидимое тепло.

- При температуре около 1000 К, как у раскалённого металла, излучение охватывает ближний ИК-диапазон и начинает переходить в видимую зону, наблюдается красноватое свечение.

- Температуры порядка 5000–6000 К характерны для поверхности Солнца. Максимум спектра приходится на видимый диапазон (~0.5 мкм), обеспечивая дневное освещение на Земле.

Нереальные в природе идеально черные тела заменяются реальными телами с меньшей эмиссией – серыми телами. Их спектры совпадают по форме с кривой Планка, но отличаются по интенсивности. Эмиссионная способность зависит от материала и поверхности:

- Полированные металлические поверхности (например, алюминий, серебро) обладают низким коэффициентом эмиссии – порядка 0.02–0.1, с преобладанием отражения и слабым тепловым излучением.

- Окисленные или шероховатые поверхности металлов (например, оксидированное железо) демонстрируют более высокий коэффициент – до 0.7–0.9 в инфракрасной области.

- Неметаллические материалы – керамика, графит, краски с высоким поглощением – приближаются по спектру к излучению абсолютно черного тела, с коэффициентом эмиссии свыше 0.95.

Для точного анализа теплового излучения реальных тел важно учитывать не только температуру, но и спектральную зависимость эмиссионной способности. В инженерной практике это необходимо при расчётах тепловых потерь, проектировании термодатчиков и выборе покрытий в системах тепловой защиты.

Зависимость интенсивности теплового излучения от температуры

Интенсивность теплового излучения строго зависит от абсолютной температуры тела и описывается законом Стефана–Больцмана:

W = σ·T⁴,

где W – мощность излучения на единицу площади поверхности, T – абсолютная температура в Кельвинах, а σ = 5,670374×10⁻⁸ Вт/(м²·К⁴) – постоянная Стефана–Больцмана.

Таким образом, при повышении температуры в два раза интенсивность излучения увеличивается в 16 раз, что демонстрирует высокую чувствительность теплового излучения к температуре.

Для реальных тел учитывается коэффициент излучательной способности (излучательная способность, ε), который принимает значения от 0 до 1:

W = ε·σ·T⁴

Излучательная способность зависит от материала и поверхности тела. Например, у идеального абсолютно черного тела ε=1, у полированных металлов – около 0,05–0,2.

| Температура, K | Интенсивность излучения W (Вт/м²) для ε=1 | Интенсивность излучения W (Вт/м²) для ε=0,5 |

|---|---|---|

| 300 | 459 | 229,5 |

| 500 | 35531 | 17765,5 |

| 1000 | 5,67·10⁵ | 2,83·10⁵ |

| 1500 | 2,87·10⁶ | 1,44·10⁶ |

Из представленных данных видно, что с ростом температуры тепловое излучение увеличивается не просто линейно, а по четвертой степени температуры, что существенно влияет на энергетический баланс тел, нагретых до высоких температур.

Для точного расчета интенсивности излучения необходимо учитывать особенности поверхности, поскольку гладкие и светлые поверхности излучают значительно меньше, чем темные и шероховатые при одинаковой температуре.

Применение знаний о холодном свете и тепловом излучении в оптике и приборах

В оптике точное понимание природы холодного света позволяет создавать светодиодные и лазерные источники с высокой энергоэффективностью и минимальным тепловыделением. Использование люминесцентных материалов, способных преобразовывать энергию без нагрева, обеспечивает стабильное спектральное излучение и длительный срок службы приборов.

Тепловое излучение служит основой для инфракрасных термометров и камер, фиксирующих температуру объектов по интенсивности испускаемого ими инфракрасного света. В таких приборах применяются пирометрические методы, основанные на законе излучения Планка, что позволяет получать точные измерения без контакта с объектом.

Оптические волоконные системы используют низкотемпературные лазеры, минимизирующие тепловые искажения при передаче сигнала. При разработке фотонных сенсоров учитывается влияние теплового излучения на чувствительность, что критично в спектроскопии и биомедицинских исследованиях.

В приборостроении для контроля параметров светового потока применяются фотодетекторы с охлаждением, снижающим шумы теплового происхождения и повышающим точность измерений. Это особенно важно в астрономических телескопах и спектрометрах высокой разрешающей способности.

Знания о взаимодействии холодного света с веществом лежат в основе технологий холодного плазменного света и фотолюминесценции, используемых в биомедицине для диагностики и терапии без теплового повреждения тканей.

В фотометрии и калибровке оптических приборов учитывается спектральная характеристика теплового излучения, что позволяет корректировать погрешности, связанные с фоновым тепловым излучением и повышать точность измерений светового потока.

Вопрос-ответ:

Что представляет собой холодный свет и чем он отличается от теплового излучения?

Холодный свет — это излучение, которое возникает без заметного нагрева тела. Его генерация связана с процессами, где электроны переходят между энергетическими уровнями, испуская свет, например, в люминесценции. Тепловое излучение, наоборот, связано с нагревом вещества: при повышении температуры колебания и движения частиц приводят к испусканию электромагнитных волн, спектр которых зависит от температуры объекта. Главное отличие — в механизме и наличии теплового эффекта: холодный свет почти не сопровождается нагревом, а тепловое излучение — прямое следствие температуры.

Какие физические законы описывают интенсивность теплового излучения и её зависимость от температуры?

Интенсивность теплового излучения в значительной степени описывается законом Стефана–Больцмана, который гласит, что полная мощность излучения абсолютно черного тела пропорциональна четвёртой степени его абсолютной температуры. Это значит, что при увеличении температуры даже на небольшое значение интенсивность излучения возрастает очень сильно. Кроме того, закон Вина связывает максимальную длину волны излучения с температурой: с повышением температуры максимум излучения смещается к более коротким длинам волн, что объясняет изменение цвета нагретого тела от красного к белому и голубому оттенку.

Какие примеры холодного света встречаются в природе и техниках?

В природе холодный свет проявляется в биолюминесценции у некоторых организмов, например, светлячков и глубоководных рыб. В технике применяются лампы люминесцентного типа и светодиоды, которые излучают свет при минимальном выделении тепла, что повышает их энергоэффективность. Такие источники полезны там, где важно сохранить низкую температуру, например, в медицинском оборудовании, дисплеях или для освещения в чувствительных к теплу средах.

Как спектр теплового излучения зависит от свойств материала тела?

Спектр теплового излучения определяется не только температурой, но и оптическими свойствами поверхности. Абсолютно черное тело излучает максимум энергии согласно универсальному закону излучения Планка. Реальные материалы имеют коэффициенты излучения, отражения и поглощения, которые меняют интенсивность и форму спектра. Материалы с высокой излучательной способностью приближаются к спектру черного тела, а менее излучающие поверхности могут иметь спектр с выраженными особенностями или с меньшей интенсивностью. Эти характеристики важны при анализе тепловых процессов и при создании оптических приборов.

Какие методы позволяют генерировать холодный свет без значительного нагрева источника?

Для создания холодного света применяют процессы люминесценции, в которых энергия возбуждения передаётся без значительного увеличения тепловой энергии. Например, в флуоресцентных и светодиодных источниках электроны возбуждаются электрическим полем и при переходе в основное состояние испускают фотон. Этот процесс эффективен, поскольку большая часть энергии идёт на генерацию света, а не на нагрев. Ещё один способ — хемилюминесценция, где свет появляется в результате химических реакций без выделения тепла. Такие методы широко применяются для экономичного и безопасного освещения.

В чем заключается принцип возникновения холодного света и чем он отличается от теплового излучения?

Холодный свет формируется без значительного нагрева источника и возникает за счёт процессов, при которых возбуждённые частицы излучают фотоны без передачи тепловой энергии. Основные механизмы включают люминесценцию, фотолюминесценцию и электролюминесценцию. Тепловое излучение, напротив, связано с температурой тела — оно образуется вследствие колебаний и движения частиц внутри тела и характеризуется широким спектром, который зависит от температуры. В отличие от теплового излучения, холодный свет часто имеет узкую спектральную характеристику и не приводит к заметному повышению температуры самого источника.

Как температура влияет на интенсивность и спектр теплового излучения различных тел?

Интенсивность теплового излучения возрастает с увеличением температуры тела по закону Стефана–Больцмана, который показывает, что излучаемая энергия пропорциональна четвёртой степени абсолютной температуры. Кроме того, спектральное распределение излучения смещается в сторону коротковолновой области при повышении температуры, что описывается законом Вина. Таким образом, горячие тела излучают не только больше энергии, но и свет с большей долей синих и ультрафиолетовых волн, в то время как при более низких температурах спектр смещён к инфракрасной области.