Конденсат в системе вентиляции – результат несоответствия температуры воздуха и материалов конструкции. Он возникает, когда тёплый влажный воздух сталкивается с холодными поверхностями, особенно в зимний период. Это ведёт к коррозии металлических элементов, намоканию утеплителя, образованию плесени и снижению долговечности конструкции.

Чтобы избежать образования конденсата, необходимо учитывать разницу температур между внутренним и наружным воздухом уже на этапе проектирования. Ключевую роль играет правильная теплоизоляция воздуховодов, особенно при прохождении через неотапливаемые зоны – чердаки, подвалы и технические помещения. Используют утеплители с низкой теплопроводностью: пенополиэтилен, минеральную вату с фольгированным слоем, каучуковую изоляцию.

Также важно правильно рассчитать сечение вентиляционных каналов. При малом диаметре увеличивается скорость потока и вероятность охлаждения воздуха. При завышенном – снижается тяга, а воздух задерживается в трубопроводе, увеличивая риск охлаждения до точки росы. Для жилого дома рекомендуются каналы диаметром не менее 125–160 мм при естественной вентиляции.

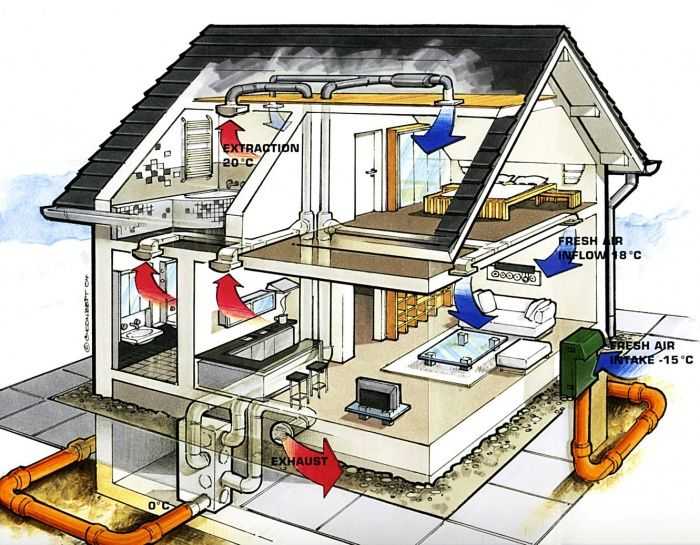

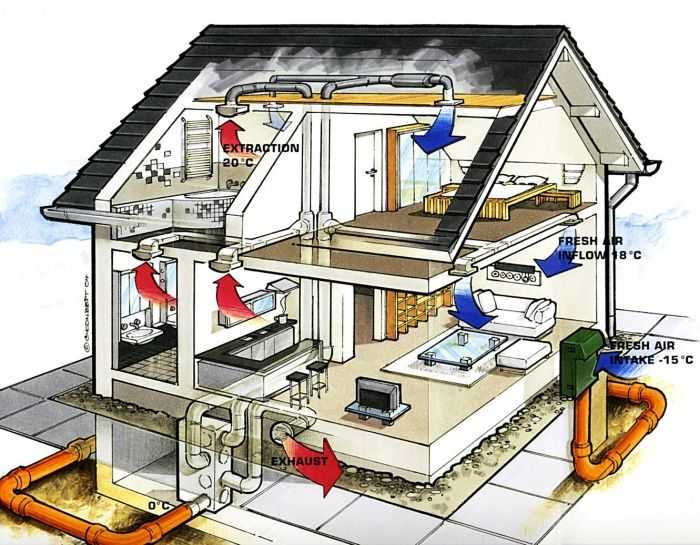

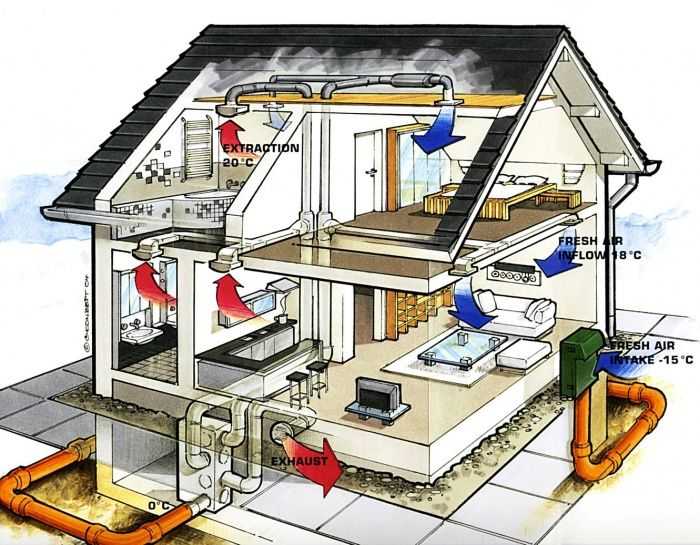

Еще один фактор – грамотное размещение вытяжных и приточных решеток. Приток должен обеспечиваться из сухих помещений (спальни, гостиные), а вытяжка – из влажных (кухни, ванные, санузлы). При этом длина горизонтальных участков каналов должна быть минимальной, чтобы воздух не успевал остыть.

Электровентиляторы с функцией контроля влажности, термостатические клапаны и рекуператоры помогают поддерживать баланс температуры и влажности в системе. Их установка особенно актуальна в домах с герметичными оконными системами и высокой теплоизоляцией, где естественный воздухообмен сильно ограничен.

Выбор типа вентиляции с учётом климата и конструкции дома

В холодных регионах с продолжительной зимой (температура ниже -15 °C более 100 дней в году) оптимальна приточно-вытяжная вентиляция с рекуперацией тепла. Это снижает риск образования конденсата в воздуховодах и уменьшает теплопотери. Рекуператор должен быть рассчитан на эксплуатацию при отрицательных температурах – предпочтительно с системой антиобледенения.

В умеренном климате с редкими морозами (не ниже -10 °C) допускается естественная вентиляция при условии стабильной тяги и утеплённых воздуховодов. Однако при плохой инсоляции и плотных ограждающих конструкциях лучше использовать принудительную систему с возможностью регулировки влажности.

Влажные регионы (например, прибрежные зоны) требуют установки вентиляции с осушающим блоком или системой контроля влажности. Это предотвращает накопление влаги в чердачном перекрытии и стенах.

В одноэтажных домах эффективна система с потолочной разводкой и компактным рекуператором. В многоэтажных частных домах – вертикальная разводка с центральным вентиляционным узлом в техпомещении. Все участки, проходящие через неотапливаемые зоны, должны иметь теплоизоляцию толщиной не менее 50 мм.

Материал воздуховодов также влияет на образование конденсата. Металлические трубы без утепления быстро остывают и способствуют выпадению влаги. Предпочтение отдают пластиковым каналам с заводской теплоизоляцией либо утеплённым гофрам из ПВХ.

Для зданий с плотной ограждающей конструкцией (пеноблок, СИП-панели) вентиляция должна компенсировать низкую естественную инфильтрацию. В таких случаях установка автоматических клапанов притока с датчиком влажности – обязательна.

Организация правильной теплоизоляции вентиляционных каналов

Конденсат в вентиляции возникает при контакте тёплого воздуха с холодными стенками воздуховодов. Чтобы этого избежать, необходимо обеспечить надёжную теплоизоляцию на всех участках, где возможна разница температур. Особенно это касается чердаков, неотапливаемых помещений и проходов через наружные стены.

Для теплоизоляции вентиляционных каналов применяются материалы с низкой теплопроводностью – не выше 0,035 Вт/(м·К). Подходят: минеральная вата, вспененный каучук, пенополиэтилен с фольгированным слоем. Минимальная толщина утеплителя – 25 мм для внутренних участков и 50 мм – для наружных.

Монтаж теплоизоляции должен быть сплошным, без зазоров. Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем. Важно исключить участки, где может образоваться мостик холода – это касается металлических креплений и мест соединения воздуховодов.

На горизонтальных участках утеплитель укладывается с обязательным нахлёстом. Вертикальные каналы дополнительно фиксируются хомутами, чтобы исключить сползание материала. При прокладке через холодные зоны, например, через чердачное перекрытие, используется короб с дополнительным утеплением.

Если используется гофрированный воздуховод, обязательно применять утеплённый вариант с заводской защитой. Самостоятельное утепление гофры редко обеспечивает герметичность и приводит к образованию влаги в складках.

На приточных системах важно утеплять не только воздуховоды, но и элементы оборудования: шумоглушители, фильтры, рекуператоры. Отсутствие теплоизоляции на этих узлах приводит к точечному выпадению конденсата и снижает срок службы системы.

Установка рекуператора для снижения перепадов температур

Рекуператор снижает риск образования конденсата, так как минимизирует температурный контраст между подающим и вытяжным воздухом. При установке важно учитывать теплотехнические характеристики устройства и параметры помещения.

Для жилого дома с постоянным проживанием рекомендуется использовать пластинчатые или роторные рекуператоры с КПД не ниже 75%. Это позволяет подогревать поступающий воздух до температуры, близкой к комнатной, без резкого охлаждения внутренних поверхностей и образования точки росы.

Монтаж проводится в теплом контуре здания, чтобы избежать промерзания. Воздуховоды утепляются по всей длине, особенно в неотапливаемых зонах. Уклон приточного и вытяжного каналов выполняется в сторону улицы с каплеуловителями или дренажом.

Для точного подбора рекуператора необходимо учитывать:

- Объём помещений и кратность воздухообмена (в среднем 0,5–1,0 объёма/час);

- Разницу температур между внутренним и наружным воздухом в пиковые периоды;

- Тип теплообменника (алюминиевый, полимерный, с энтальпийной мембраной);

- Уровень шума и доступ к сервисному обслуживанию.

В системах с высокой влажностью (санузлы, кухни) целесообразно отдельное вытяжное оборудование, чтобы не перегружать рекуператор паром и не снижать его срок службы. Воздушные потоки должны быть сбалансированы, перепад давления не должен превышать 10–15 Па.

При правильной установке и эксплуатации рекуператор поддерживает стабильную температуру воздуха, устраняя условия для образования конденсата на стенах, окнах и вентиляционных решётках.

Расположение вытяжных и приточных отверстий для исключения застойных зон

Неправильное размещение вентиляционных отверстий приводит к образованию участков с пониженной циркуляцией воздуха, где скапливается влага и формируются условия для появления конденсата. Чтобы этого избежать, необходимо учитывать планировку, высоту потолков и назначение помещений.

- Приточные отверстия размещают в нижней части стен, на высоте 150–300 мм от пола, ближе к наружной стене. Это позволяет использовать температурную разницу между холодным приточным и тёплым внутренним воздухом для создания устойчивого потока.

- Вытяжные отверстия располагаются как можно выше – под потолком, предпочтительно в зоне противоположной от притока. В санузлах, кухнях и гардеробных – вблизи источников влаги или запахов.

- В помещениях площадью более 20 м² рекомендуется устанавливать два приточных и два вытяжных отверстия по диагонали, чтобы исключить застойные зоны в углах.

- Между жилыми комнатами необходимо предусматривать переточные решётки или зазоры под дверями не менее 15 мм, иначе воздухообмен будет нарушен.

- В коридорах и длинных проходных зонах отверстия размещают на разных концах: приток у входа, вытяжка вблизи выхода, обеспечивая линейное движение воздуха.

На чердаках и технических этажах приток должен быть расположен ближе к фронтонам или карнизам, а вытяжка – ближе к коньку. Это создаёт термическую тягу и препятствует накоплению влаги в утеплителе.

В многосекционных домах вентиляционные отверстия не должны располагаться строго по центру помещений – смещение на 0,5–1 м относительно оси улучшает распределение потока и предотвращает короткое замыкание воздуха.

Контроль влажности воздуха с помощью гигростатов и осушителей

Повышенная влажность в вентиляционных каналах – основная причина образования конденсата. Для её стабилизации применяются гигростаты и осушители, работающие в связке с системой вентиляции.

Для помещений, где пассивная вентиляция не справляется, применяются осушители воздуха. Мощность подбирается по объёму помещения: для комнаты площадью 20–25 м² требуется устройство производительностью 12–16 литров в сутки. При этом важно выбирать модели с автоматическим сливом конденсата и гигростатом в комплекте – это позволяет избегать переувлажнения без постоянного контроля со стороны пользователя.

Для чердаков и подвальных помещений актуальны осушители с функцией работы при низких температурах. Конденсационные модели эффективны при +15 °C и выше, для более холодных условий подойдут абсорбционные или с тепловым насосом.

Подключение приборов лучше выполнять через отдельный автомат с защитой по току. Установка должна учитывать свободную циркуляцию воздуха – расстояние от стен не менее 20 см, исключение загромождений мебелью или занавесками.

Профилактика и обслуживание вентиляции для предотвращения образования конденсата

Регулярная очистка вентиляционных каналов от пыли и грязи снижает риск снижения эффективности воздухообмена и накопления влаги. Рекомендуется проводить чистку не реже одного раза в год, используя специальные щетки или пылесосы с насадками для вентиляции.

Проверка и замена фильтров в приточных системах обеспечивает свободное прохождение воздуха и предотвращает попадание влажных частиц в воздуховоды. Фильтры следует менять каждые 3–6 месяцев в зависимости от условий эксплуатации.

Контроль герметичности соединений воздуховодов исключает попадание холодного воздуха на внутренние поверхности, что снижает вероятность конденсации. Все стыки необходимо обрабатывать герметиком или фольгированной лентой.

Установка и проверка обратных клапанов предотвращают возврат влажного воздуха в систему, что уменьшает образование конденсата. Важно проверять их состояние минимум раз в год и при необходимости заменять.

Мониторинг температуры и влажности в помещениях помогает своевременно выявить отклонения, способствующие образованию конденсата. Для этого рекомендуется использовать цифровые гигрометры и термометры с регулярной калибровкой.

Проверка работы системы отопления и вентиляции в совокупности необходима для поддержания температурного режима выше точки росы на стенах и воздуховодах. Недопустимо снижение температуры ниже 15°C в местах прохождения вентиляционных каналов.

Вентиляционные клапаны и решетки должны оставаться свободными от препятствий, чтобы обеспечить равномерный поток воздуха. Засорение элементов приводит к застою влаги и конденсату.

Вопрос-ответ:

Почему в доме образуется конденсат на вентиляционных решётках и как этого избежать?

Конденсат возникает из-за разницы температур между тёплым влажным воздухом внутри помещения и холодным воздухом снаружи, проходящим через вентиляцию. Чтобы этого не происходило, нужно обеспечить правильный воздухообмен и использовать вентиляционные системы с теплоизоляцией и устройствами для снижения влажности, например, вентиляционные клапаны с обратным клапаном или рекуператоры. Также важно поддерживать температуру в помещении на комфортном уровне и контролировать влажность с помощью вытяжек в местах с повышенной влажностью — кухне и ванной.

Какую систему вентиляции лучше выбрать, чтобы в доме не появлялся конденсат?

Оптимальный вариант — механическая приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором. Рекуператор забирает тепло из отработанного воздуха и нагревает поступающий свежий, что снижает риск образования конденсата внутри вентиляционных каналов. Кроме того, такая система позволяет регулировать уровень влажности и обеспечивает постоянный приток свежего воздуха без лишних теплопотерь. Если установка сложной системы невозможна, можно использовать вытяжные вентиляторы с влагозащитой и дополнительные изолирующие материалы в вентиляционных каналах.

Можно ли избежать конденсата в вентиляции с помощью частого проветривания? Насколько это эффективно?

Частое проветривание помогает снизить влажность в помещении и может временно уменьшить образование конденсата, однако полностью решить проблему только этим способом не получится. Проветривание особенно полезно при высокой влажности, но при холодной погоде воздух с улицы будет охлаждать стены и вентиляционные каналы, что может усилить конденсацию. Чтобы проветривание было максимально полезным, его стоит совмещать с другими мерами: утеплением вентиляционных труб и применением вентиляционных устройств с функцией подогрева или рекуперацией тепла.

Какие ошибки чаще всего приводят к появлению конденсата в вентиляции дома?

Основные ошибки связаны с неправильным монтажом и выбором материалов. Часто делают недостаточную изоляцию вентиляционных каналов или прокладывают их через холодные помещения без утепления. Ещё одна распространённая проблема — отсутствие достаточного притока воздуха или использование вентиляции с низкой пропускной способностью, из-за чего влажный воздух задерживается внутри. Также важно правильно располагать вентиляционные выходы, чтобы они не находились в местах с резкими перепадами температуры или высокой влажностью, что может провоцировать образование влаги и конденсата.