Понятие потенциала в различных областях науки и практики трактуется с опорой на измеримые характеристики, отражающие способности системы, субъекта или организации к достижению целей. В экономике под потенциалом понимают совокупность ресурсов и возможностей, позволяющих обеспечивать устойчивый рост. Пример – производственный потенциал, оцениваемый через загрузку мощностей, эффективность оборудования, уровень технологичности.

В управлении человеческими ресурсами потенциал персонала определяется через компетенции, мотивацию, способность к обучению и адаптации. Эмпирически он оценивается с помощью ассессмент-центров, тестов когнитивных способностей, анализа KPI в динамике. Ключевая рекомендация – не ограничиваться текущими результатами: для оценки потенциала важна проекция будущей продуктивности при изменении условий.

В стратегическом менеджменте потенциал организации связывается с её способностью к инновациям, стратегической гибкости и устойчивости в условиях турбулентности. Интегральная оценка возможна через анализ интеллектуального капитала, уровня цифровой зрелости, скорости внедрения изменений. Использование этих параметров позволяет сформировать точную картину конкурентных преимуществ, заложенных в потенциале.

Таким образом, определения, характеризующие потенциал, всегда операционализируются через конкретные измерители. Это необходимо учитывать при построении систем диагностики и принятии управленческих решений, особенно в условиях высокой изменчивости внешней среды.

Как различать потенциал развития и реализуемый потенциал

Реализуемый потенциал – это часть общего потенциала, которую можно немедленно активировать без значительных структурных изменений. Это действующие процессы, компетенции и активы, обеспечивающие текущую производительность и эффективность. Он определяется через фактические KPI: производительность труда, уровень загрузки мощностей, текущие темпы роста, долю рынка, коэффициенты оборачиваемости.

Чтобы точно различать эти категории, необходимо использовать методику раздельного аудита. Сначала фиксируются все доступные ресурсы и их степень задействования. Затем проводится анализ ограничений, тормозящих их реализацию. Потенциал развития фиксируется там, где ресурсы присутствуют, но не дают результата из-за отсутствия условий или стратегического фокуса. Реализуемый – там, где задействование ресурса прямо конвертируется в результат.

Для управления развитием критически важно количественное разделение этих потенциалов. Например, если 60% персонала имеют компетенции, превышающие текущие требования должности, но не задействованы в проектах роста – это потенциал развития. Если эти же сотрудники включены в активные проектные команды, это реализуемый потенциал.

Рекомендовано внедрять систему периодического измерения реализуемости потенциала через конкретные индикаторы: коэффициент реализации инициатив, темпы внедрения инноваций, долю освоенных инвестиционных программ. Это позволяет оперативно перераспределять ресурсы и фокус управления.

Методы количественной оценки потенциала на примере бизнеса

Для объективной оценки потенциала бизнеса применяются количественные методы, позволяющие выявить скрытые резервы и прогнозировать развитие. Ниже представлены ключевые подходы с конкретными метриками и алгоритмами расчёта.

-

Анализ выручки и темпов роста

- Оценка CAGR (среднегодового темпа роста):

CAGR = ((Конечная выручка / Начальная выручка)^(1/число лет)) - 1 - Сравнение фактической и прогнозной выручки по кварталам

- Оценка CAGR (среднегодового темпа роста):

-

Оценка рентабельности

- Рентабельность продаж:

Чистая прибыль / Выручка × 100% - Операционная рентабельность:

Операционная прибыль / Выручка × 100% - Анализ динамики: снижение рентабельности при росте выручки указывает на ограниченность потенциала

- Рентабельность продаж:

-

Показатели эффективности использования ресурсов

- ROA (рентабельность активов):

Чистая прибыль / Активы × 100% - ROE (рентабельность собственного капитала):

Чистая прибыль / Собственный капитал × 100% - Оборот капитала:

Выручка / Совокупные активы

- ROA (рентабельность активов):

-

Оценка производственного и человеческого потенциала

- Выработка на одного сотрудника:

Выручка / Среднесписочная численность - Коэффициент загрузки оборудования:

Фактическое время работы / Максимально возможное время - Уровень автоматизации: доля операций, выполняемых без участия человека

- Выработка на одного сотрудника:

-

Финансовая устойчивость как индикатор потенциала

- Коэффициент текущей ликвидности:

Оборотные активы / Краткосрочные обязательства - Долговая нагрузка:

Общий долг / EBITDA - Значения ниже 3 по последнему показателю свидетельствуют о допустимом уровне долговой зависимости

- Коэффициент текущей ликвидности:

-

Методика сравнительного анализа (бенчмаркинг)

- Сопоставление ключевых метрик с аналогичными показателями отраслевых лидеров

- Идентификация разрывов по KPI и построение карты потенциала

Результаты количественной оценки формируют основу для принятия управленческих решений, инвестиционного планирования и разработки стратегии роста.

Потенциал личности: как определить сильные стороны сотрудника

Анализ поведения в стрессовых ситуациях позволяет выявить устойчивые личностные качества. Сотрудник, сохраняющий концентрацию и принимающий решения в условиях давления, обладает высоким уровнем саморегуляции и ответственности. Это ценный индикатор потенциала к лидерству и управлению проектами.

Оценка мотивационных драйверов выявляется через поведенческие интервью и наблюдение. Например, сотрудник, проявляющий инициативу в проектах без прямой выгоды, демонстрирует внутреннюю мотивацию и стремление к развитию. Это показатель стратегического мышления и ориентации на долгосрочные цели.

Обратная связь от коллег раскрывает неформальный авторитет и коммуникативные способности. Регулярное упоминание сотрудника как надежного и конструктивного партнера в командной работе указывает на сильную сторону – способность к сотрудничеству и разрешению конфликтов.

Анализ результатов по нестандартным задачам показывает уровень когнитивной гибкости. Сотрудник, предлагающий нестандартные, но применимые решения, обладает развитым аналитическим мышлением и адаптивностью – ключевыми признаками потенциала к инновационной деятельности.

Темп освоения новых компетенций – количественно измеримый показатель. Быстрое усвоение сложных навыков или технологий говорит о высокой обучаемости. Это особенно важно для должностей, требующих постоянного профессионального роста.

Сравнительный анализ динамики KPI за период 6–12 месяцев позволяет объективно оценить потенциал роста. Сотрудник, демонстрирующий стабильный рост показателей при увеличении сложности задач, обладает устойчивыми сильными сторонами в продуктивности и профессиональной зрелости.

Технический потенциал оборудования: ключевые параметры и метрики

Оценка технического потенциала начинается с анализа паспортной производительности – максимального объема продукции, который оборудование способно выпускать в условиях идеального состояния. Этот параметр служит базовой точкой отсчета для сравнения с фактическими показателями.

Следующим критически важным показателем является коэффициент технической готовности. Он рассчитывается как отношение времени фактической работы к общему фонду времени, выделенному на эксплуатацию. Значения ниже 0,85 сигнализируют о системных сбоях или устаревании узлов.

Скорость технологического цикла напрямую отражает эффективность использования оборудования. Любое превышение нормативного времени выполнения операций указывает на необходимость калибровки, модернизации или перенастройки рабочих режимов.

Показатель надежности – средняя наработка на отказ (MTBF) – должен отслеживаться в динамике. Если MTBF снижается, это говорит о деградации компонентов или ошибках в техническом обслуживании.

Энергетическая эффективность измеряется в удельных затратах энергии на единицу выпускаемой продукции. Рост этого показателя требует анализа узлов с наибольшими потерями, прежде всего систем привода и охлаждения.

Фактор автоматизации отражает долю операций, выполняемых без участия оператора. Уровень ниже 40% свидетельствует о неиспользованном потенциале для повышения производительности и снижения зависимости от человеческого фактора.

Для формирования целостной картины необходимо интегрировать данные с датчиков, систем ЧПУ и SCADA, обеспечивая мониторинг в реальном времени. Использование цифровых двойников оборудования позволяет выявлять узкие места и моделировать сценарии повышения потенциала без остановки производственного процесса.

Анализ потенциала роста компании через финансовые показатели

Темп выручки отражает динамику спроса и эффективность бизнес-модели. Рост более 20% год к году в течение трёх лет подряд указывает на устойчивое расширение рынка или успешную продуктовую стратегию. При снижении темпа следует оценить причины: насыщение сегмента, усилившаяся конкуренция или внутренние ограничения.

Операционная рентабельность (EBIT margin) показывает, насколько эффективно компания превращает выручку в прибыль до уплаты налогов и процентов. Значение выше 15% – индикатор зрелости и управленческой дисциплины. Снижение рентабельности при росте выручки может сигнализировать об агрессивной политике расширения с высоким уровнем затрат.

ROIC (рентабельность инвестированного капитала) должен превышать средневзвешенную стоимость капитала (WACC) хотя бы на 2–3 п.п. Это свидетельствует о создании акционерной стоимости. Отрицательное значение ROIC при положительной чистой прибыли может означать неэффективное распределение ресурсов или избыточные активы с низкой доходностью.

Коэффициент долговой нагрузки (Net Debt/EBITDA) выше 3 указывает на повышенные риски при ограниченном потенциале роста. При значении ниже 1 компания может использовать долговое финансирование для масштабирования без существенного увеличения финансовой нагрузки.

Капитальные затраты (CAPEX) в соотношении к выручке – ключевой индикатор инвестиционного цикла. CAPEX выше 10% при одновременном снижении свободного денежного потока (FCF) требует оценки окупаемости проектов. Эффективное управление инвестициями предполагает положительный FCF даже в фазе роста.

Динамика прибыли на акцию (EPS) должна коррелировать с ростом выручки и маржи. Разрыв между ростом EPS и стагнацией выручки может быть результатом обратного выкупа акций, а не органического роста. Такой эффект краткосрочен и не отражает реального потенциала.

Как использовать SWOT-анализ для выявления потенциала

SWOT-анализ помогает определить внутренние и внешние факторы, влияющие на развитие потенциала организации или личности. Для выявления потенциала необходимо сконцентрироваться на сильных сторонах (Strengths) и возможностях (Opportunities), одновременно учитывая слабые стороны (Weaknesses) и угрозы (Threats).

Начните с детального сбора данных по четырём направлениям. В разделе сильных сторон фиксируйте конкретные ресурсы, компетенции и уникальные навыки, которые обеспечивают конкурентные преимущества. В блоке возможностей анализируйте рыночные тенденции, технологические новшества и внешние условия, способствующие росту.

Слабые стороны фиксируйте с акцентом на ограничениях, снижении эффективности и пробелах в знаниях или инфраструктуре. Угрозы описывайте через вероятные риски, изменение нормативной среды и действия конкурентов.

Для выявления потенциала применяйте матричный подход: сопоставляйте сильные стороны с возможностями для разработки конкретных стратегий развития. Например, наличие квалифицированных кадров (сильная сторона) и рост спроса на новые технологии (возможность) указывает на приоритетное направление инвестиций в инновации.

Параллельно идентифицируйте слабости, которые препятствуют использованию возможностей, и разрабатывайте меры по их устранению. Важно создавать план действий, который минимизирует влияние угроз через усиление внутренних ресурсов или адаптацию к внешним изменениям.

Регулярный пересмотр SWOT-анализa позволяет корректировать выявленный потенциал в зависимости от динамики внешней среды и внутренних изменений. Используйте количественные показатели для оценки каждого фактора, что повышает точность определения и позволяет приоритизировать задачи.

Роль образовательного потенциала в формировании карьерных траекторий

Образовательный потенциал напрямую влияет на профессиональные возможности и направления развития личности. Он определяется не только уровнем знаний и навыков, но и способностью к их обновлению и адаптации к меняющимся условиям рынка труда. Исследования показывают, что уровень формального образования коррелирует с вероятностью карьерного роста: специалисты с высшим образованием имеют на 30% больше шансов занять руководящие позиции.

Кроме базовых знаний, важным элементом образовательного потенциала выступает метапознание – умение самостоятельно управлять процессом обучения. Этот навык увеличивает скорость освоения новых компетенций и позволяет целенаправленно развивать профессиональные качества, что особенно востребовано в динамичных отраслях, таких как IT, медицина и инженерия.

Для формирования эффективной карьерной траектории рекомендуется использовать индивидуальные образовательные маршруты, включающие непрерывное обучение и повышение квалификации. Практика показывает, что интеграция онлайн-курсов и специализированных тренингов в профессиональный график увеличивает конкурентоспособность на рынке труда на 25-40%.

Организации должны стимулировать развитие образовательного потенциала через внутренние программы менторства и проектной деятельности, что способствует накоплению практического опыта и расширению профессиональных компетенций. Для сотрудников с высоким образовательным потенциалом характерно более быстрое освоение новых ролей и функций, что минимизирует риски карьерной стагнации.

Таким образом, образовательный потенциал является ключевым фактором формирования адаптивной и устойчивой карьерной траектории, основанной на постоянном развитии и целенаправленном овладении профессиональными компетенциями.

Потенциал инноваций: как измерить готовность к внедрению новых решений

Оценка потенциала инноваций требует системного анализа нескольких ключевых параметров, напрямую влияющих на успешность внедрения. Для точного измерения готовности организации или проекта к инновациям рекомендуется использовать комплексный подход, включающий количественные и качественные показатели.

- Техническая инфраструктура: уровень автоматизации, наличие современного оборудования и программных решений. Оценка проводится по критериям доступности ресурсов и их адаптируемости к новым технологиям.

- Кадровый потенциал: квалификация сотрудников, их опыт работы с инновационными технологиями, уровень вовлеченности и обучаемости. Важно измерять не только наличие экспертов, но и готовность команды к переменам.

- Финансовая устойчивость: выделение бюджета на исследования и внедрение инноваций, возможности для дополнительного финансирования, уровень риска и предусмотренность резервов.

- Организационная культура: наличие механизмов поощрения инноваций, структурированных процессов для тестирования и внедрения новых решений, а также степень поддержки инициатив со стороны руководства.

- Партнерские связи и экосистема: наличие сотрудничества с научными учреждениями, стартапами и поставщиками инновационных технологий, что ускоряет внедрение и снижает риски.

Для практической оценки готовности рекомендуется использовать шкалу от 0 до 5 по каждому из пунктов с последующим суммированием и анализом слабых мест. Кроме того, важны регулярные мониторинги и корректировки на основе обратной связи от сотрудников и экспертов.

- Внедрять пилотные проекты для проверки гипотез и выявления ограничений.

- Применять метрики результативности: скорость адаптации, экономический эффект и уровень удовлетворенности участников процесса.

- Обеспечивать прозрачность коммуникаций для быстрого реагирования на изменения.

Вопрос-ответ:

Что понимается под понятием «потенциал» в научном контексте?

Потенциал в научном контексте часто рассматривается как совокупность возможностей или ресурсов, которые могут быть реализованы для достижения определённых целей. Это понятие охватывает как внутренние качества объекта или системы, так и внешние условия, которые могут способствовать развитию или применению этих возможностей.

Какие основные характеристики позволяют отличить понятие потенциала от других близких терминов?

Главной особенностью потенциала является его скрытый или не полностью проявленный характер. В отличие от текущих способностей или достижений, потенциал предполагает наличие резервов, которые при благоприятных условиях могут быть активированы. Кроме того, потенциал связан с возможностью изменения состояния объекта или субъекта, а не просто с его фиксированным качеством.

Почему важно правильно понимать определения, описывающие потенциал, в прикладных областях?

Точное понимание определений, которые описывают потенциал, позволяет более эффективно использовать имеющиеся ресурсы и планировать развитие. В различных сферах — от экономики до психологии — корректное определение способствует правильной оценке возможностей и рисков, а также помогает формулировать адекватные стратегии для их реализации или развития.

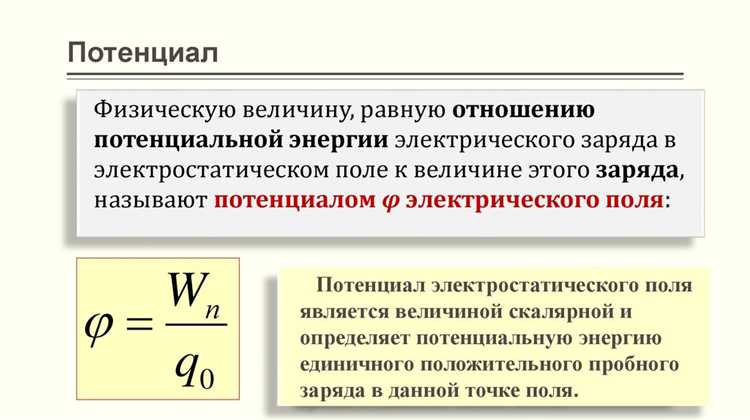

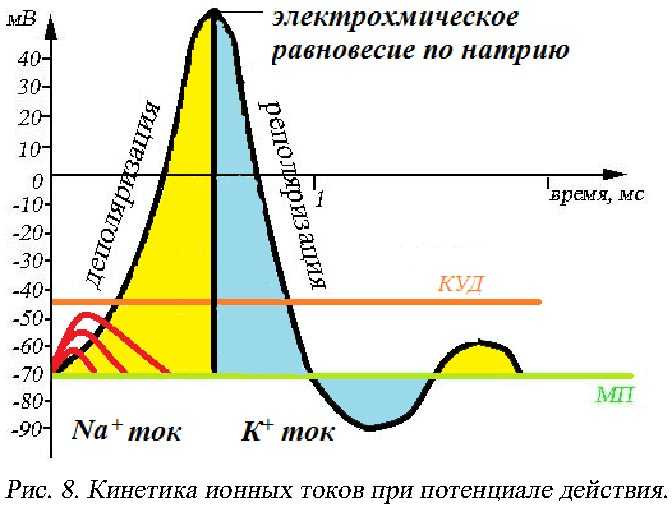

Как различные дисциплины могут по-разному трактовать термин «потенциал»?

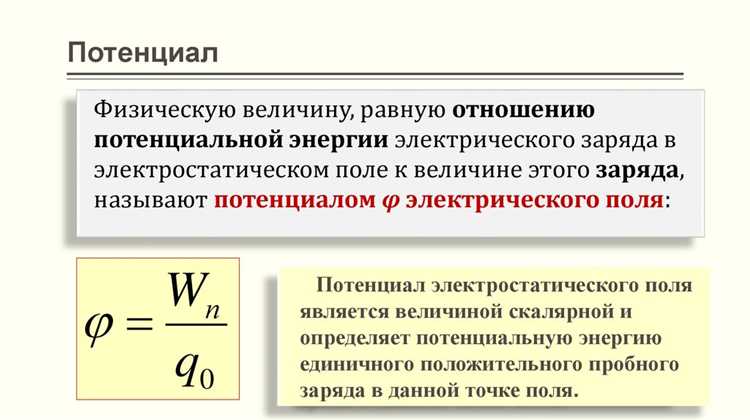

В разных научных областях термин может иметь специфический смысл. Например, в физике потенциал связан с энергией и силовыми полями, в экономике — с возможностями роста и развития предприятий, а в психологии — с внутренними ресурсами личности для самореализации. Эти вариации отражают особенности предметных областей и цели их исследования.

Какие подходы существуют для количественной оценки потенциала?

Существует несколько методов оценки, которые могут включать анализ ресурсов, измерение показателей эффективности или прогнозирование будущих результатов. Часто используется комплексный подход, сочетающий количественные данные с качественными характеристиками, чтобы получить более полное представление о возможностях объекта или системы.