Определение мощности линии электропередачи (ЛЭП) по карте требует анализа параметров, указанных в технической документации и на самой карте ЛЭП. На карте обычно отображается класс напряжения (например, 6, 10, 35, 110 кВ), количество и тип проводников, а также протяжённость линии. Эти данные позволяют приблизительно оценить пропускную способность ЛЭП.

Класс напряжения – ключевой показатель, от которого напрямую зависит максимальная передаваемая мощность. Например, линии 35 кВ обычно рассчитаны на ток до 300-400 А, а линии 110 кВ – до 600-800 А. Умножив ток на напряжение, можно получить ориентировочную мощность в ваттах, учитывая коэффициент мощности.

Тип проводников и их сечение важны для оценки допустимого тока. На картах иногда указывается маркировка проводов, которая позволяет узнать их сечение. Чем больше сечение, тем выше допустимая нагрузка без перегрева и потерь. В случае отсутствия данных по проводам, рекомендуется ориентироваться на тип ЛЭП и стандартные параметры для соответствующего класса напряжения.

Также важно учитывать расстояние и топологию линии. Чем длиннее ЛЭП, тем больше потери и, соответственно, меньше реальная мощность, которую она может передать без снижения качества. Для точного расчёта потребуются дополнительные данные, но по карте можно получить начальную оценку.

Какие карты и данные нужны для оценки мощности ЛЭП

Для оценки мощности линии электропередачи (ЛЭП) необходимы точные топографические карты с указанием трассы ЛЭП и расположением опор. Карты должны содержать цифровые модели рельефа (ЦМР) для расчёта уклонов и протяжённости участков, влияющих на сопротивление линии.

Необходимы технические карты или планы, содержащие характеристики проводов: сечение, материал, тип изоляции, длину и маркировку. Эти данные нужны для определения токовой нагрузки и потерь мощности.

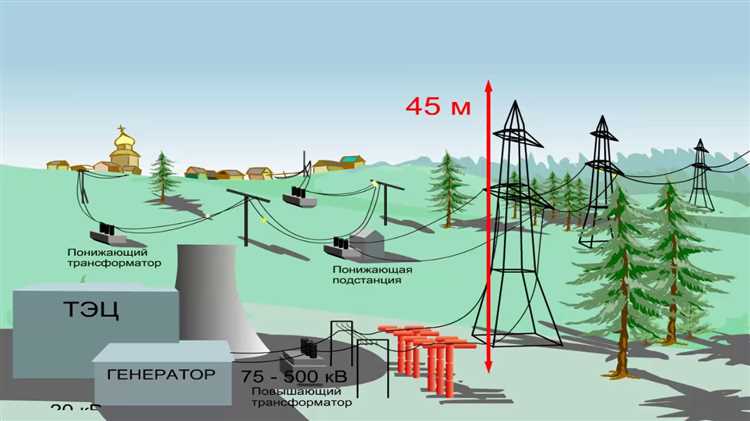

Дополнительно требуются карты нагрузки по районам электроснабжения, чтобы оценить максимально допустимую нагрузку на ЛЭП. Важно иметь информацию о расположении трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, отражённую на схемах сетей.

Данные о климатических условиях региона, включая температуру, влажность и скорость ветра, также необходимы. Они влияют на нагрев проводов и, соответственно, на их пропускную способность.

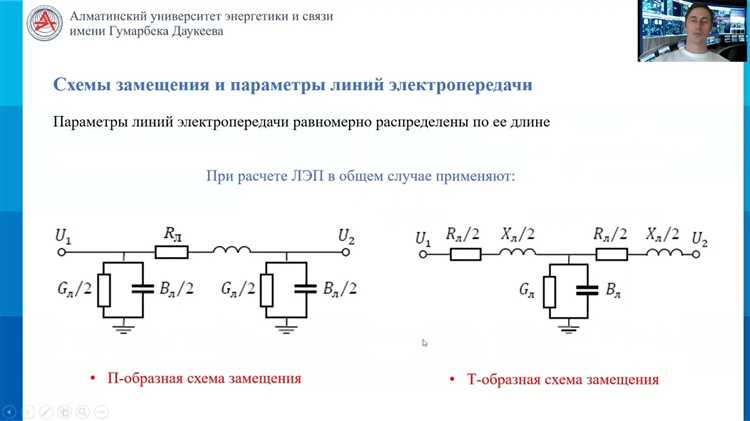

Для точного расчёта мощности требуются карты с сетевыми параметрами – сопротивлением и индуктивностью линии, а также данные о системе заземления и защитных устройствах. Эти сведения обычно берутся из технической документации эксплуатационных организаций.

Как найти линии электропередачи на топографической карте

Линии электропередачи на топографической карте обозначаются условным знаком в виде линии с чередующимися точками или короткими штрихами и символами опор. Обычно это тонкая прерывистая линия, рядом с которой могут стоять метки с высотой опор или типом линии (например, ВЛ-10 кВ, ВЛ-110 кВ).

При поиске необходимо ориентироваться на масштаб карты: на картах масштаба 1:25 000 и крупнее линии отображаются детально, а на мелкомасштабных (1:100 000 и меньше) – только крупные магистральные ЛЭП. Следует внимательно изучить легенду карты, где указаны все обозначения электрических линий.

Опоры ЛЭП часто располагаются через равные промежутки, примерно 30–50 метров на линиях низкого напряжения и до 300 метров на высоковольтных трассах. Визуально линия проходит через открытые пространства, чаще всего вдоль просек в лесах или вдоль дорог, что помогает локализовать её на местности.

Если на карте присутствуют цифровые обозначения напряжения (например, 35 кВ, 110 кВ), это позволяет оценить категорию линии и ее пропускную способность. Также часто рядом с линией указывают длину пролетов – расстояние между опорами.

Для точного определения местоположения ЛЭП можно сопоставить карту с современными спутниковыми снимками или аэрофотосъемкой, где линии и опоры видны визуально. Это особенно полезно при работе с устаревшими картами.

Определение напряжения ЛЭП по условным обозначениям

Для линий низкого напряжения (до 1 кВ) используется обозначение 0,4 кВ или просто 0,4. Среднее напряжение отмечается цифрами от 6 до 35 кВ, чаще всего 10 или 35 кВ. Высоковольтные ЛЭП обозначаются цифрами от 110 кВ и выше – 110, 220, 500 и 750 кВ.

Кроме цифровых значений, применяются условные графические обозначения: количество линий, символы опор, которые могут указывать на тип и напряжение. Например, одинарная линия без дополнительных знаков обычно соответствует низкому напряжению, двойная или тройная линия – высокому напряжению.

Если на карте используется цветовое кодирование, то для напряжения 0,4 кВ характерен зеленый цвет, 10-35 кВ – синий или фиолетовый, 110 кВ и выше – красный или коричневый. Важно учитывать легенду карты, поскольку цвета могут варьироваться в зависимости от источника.

Определение напряжения ЛЭП по условным обозначениям требует внимательного изучения легенды карты и соответствующих цифр рядом с линиями. Без этого точное определение невозможно, особенно на технических и топографических картах, где используются специфические стандарты.

Методы оценки пропускной способности линии по типу проводов

Пропускная способность ЛЭП напрямую зависит от характеристик проводов: сечения, материала и конструкции. Для оценки мощности линии по типу проводов применяют следующие методы.

-

Определение максимального тока по сечению и материалу

Для алюминиевых проводов предел токовой нагрузки обычно составляет 1,2–1,6 А на мм², для медных – 1,5–2,0 А на мм². Зная сечение провода, вычисляют максимально допустимый ток, который можно пропускать без перегрева.

-

Учет температурных условий и коэффициентов безопасности

Температура окружающей среды и способ прокладки влияют на допустимый ток. Для открытых линий используют повышающие коэффициенты, для прокладки в земле или каналах – понижающие. Применяют корректирующие множители из нормативных документов.

-

Расчет потерь и напряжения по сопротивлению проводов

Сопротивление провода определяется по длине и материалу. Уменьшение напряжения при заданном токе позволяет оценить, насколько линия выдержит нагрузку без превышения пределов потерь. Потери выше 5% обычно считаются критичными.

-

Использование нормативных справочников и стандартов

Рекомендации по пропускной способности проводов приведены в ПУЭ, ГОСТ и технических паспортах производителей. В них указаны допустимые токи для разных типов и сечений проводов при стандартных условиях.

-

Применение цифровых карт и GIS-систем

Цифровые карты с привязкой к конкретным типам проводов позволяют быстро оценить пропускную способность на основе базы данных характеристик и условий эксплуатации линии.

Для точного расчета мощностного потенциала линии необходима комплексная оценка, включающая параметры проводов, климатические условия и технологические особенности ЛЭП.

Расчет мощности по длине и сечению проводов на карте

Для оценки мощности ЛЭП по карте необходимо определить длину линии и сечение проводов. Длина измеряется с помощью масштабной линейки или цифровых инструментов геоинформационных систем. На карте указывается точное расстояние между опорами в метрах.

Сечение проводов обычно указано в технической документации или маркировке на карте. Если данные отсутствуют, ориентируются на тип линии: низковольтные ЛЭП имеют сечение 16–50 мм², средневольтные – 50–150 мм², высоковольтные – от 150 мм² и выше.

Расчет допустимой мощности проводится по формуле: P = U × I, где U – номинальное напряжение линии, I – допустимый ток, зависящий от сечения провода и допустимого нагрева. Для каждого сечения существует нормативный ток, например, для алюминиевого провода с сечением 70 мм² – около 140 А.

Определив длину линии L и сечение S, учитывают падение напряжения по формуле ΔU = I × (2 × ρ × L) / S, где ρ – удельное сопротивление материала провода (алюминий – 0,028 Ом·мм²/м, медь – 0,0178 Ом·мм²/м). Максимально допустимое падение напряжения составляет 5% от номинала.

Путем обратного расчета из допустимого падения напряжения определяется максимальный ток, а следовательно, мощность. Например, при напряжении 10 кВ, длине 1000 м и сечении 95 мм² максимально допустимая нагрузка составит примерно 190 кВт.

Использование карты с точным масштабом и отметками сечения проводов позволяет быстро оценить параметры ЛЭП и определить ее мощностные возможности без дополнительных измерений на месте.

Учет трансформаторных подстанций на маршруте ЛЭП

Для точного определения мощности ЛЭП необходимо учитывать трансформаторные подстанции (ТП), расположенные на маршруте линии. Каждая ТП влияет на распределение нагрузки и потери энергии, что отражается на общей пропускной способности ЛЭП.

Основные параметры подстанций, которые следует учитывать:

- Номинальная мощность трансформаторов – указывается в кВА или МВА. Суммарная мощность всех трансформаторов на ТП задаёт максимальную нагрузочную способность этого узла.

- Тип и количество трансформаторов – определяют распределение нагрузки и резервирование. Наличие резервных трансформаторов влияет на устойчивость линии при авариях и перегрузках.

- Коэффициенты нагрузки и использования – реальные данные о работе трансформаторов, получаемые из эксплуатационных отчетов, позволяют оценить фактическую нагрузку, а не только паспортные параметры.

- Расстояние от ТП до исходной и конечной точек ЛЭП – влияет на потери напряжения и учитывается при расчётах мощности.

Рекомендуется получить схемы электроснабжения и паспорта ТП от региональных сетевых организаций. Для анализа:

- Выделить все ТП на маршруте ЛЭП по карте, сверяясь с данными операторов.

- Собрать паспортные данные каждого трансформатора, включая мощность, класс напряжения и тип охлаждения.

- Оценить текущую нагрузку на ТП с учетом времени суток и сезонных колебаний, если есть доступ к статистике.

- Рассчитать суммарную мощность, доступную на данном участке ЛЭП, с учетом резервирования и коэффициентов использования.

- Учитывать ограничения по потере напряжения и допустимым нагрузкам для каждого участка между ТП.

Точный учет трансформаторных подстанций позволяет не только определить максимально допустимую нагрузку ЛЭП, но и выявить узкие места, требующие модернизации или увеличения пропускной способности.

Использование геоинформационных систем для анализа мощности ЛЭП

Геоинформационные системы (ГИС) обеспечивают точное позиционирование линий электропередачи (ЛЭП) на карте с учётом топографии, растительности и застройки. Для определения мощности ЛЭП в ГИС загружают данные о проводах: тип, сечение, материал и количество фаз. Эти параметры позволяют рассчитать максимальную токовую нагрузку.

Аналитика в ГИС включает интеграцию данных по напряжению и длине трассы, что важно для оценки падения напряжения и допустимой нагрузки. Модели учитывают температурные режимы и погодные условия, влияющие на токопроводимость проводов.

Использование цифровых карт с точными координатами опор и протяжённости трассы позволяет быстро выявить участки с потенциальным перегрузом и определить реальные ограничения мощности. Для этого применяются алгоритмы трассировки и анализа ветвлений сети.

Рекомендуется применять специализированные модули ГИС, которые поддерживают импорт технических паспортов линий и позволяют моделировать нагрузки в реальном времени. Такие системы облегчают планирование реконструкций и оптимизацию распределения электроэнергии.

Доступ к обновляемым спутниковым данным и аэросъёмке повышает точность оценки параметров ЛЭП и выявление изменений ландшафта, влияющих на эксплуатационные характеристики линии.

Проверка данных карты с официальными техническими источниками

Одним из наиболее точных способов проверки является использование данных из систем электросетевого мониторинга, таких как «Россети» или аналогичные региональные сервисы. Эти данные содержат информацию о мощности, напряжении и количестве подключенных потребителей. Часто такие данные можно запросить в открытом доступе через специальные формы на сайтах энергоснабжающих организаций или получить через личный кабинет.

Не менее важным источником являются технические паспорта на ЛЭП. Эти документы содержат информацию о проектной мощности, типах трансформаторов, расстояниях между опорами и других характеристиках, которые могут существенно отличаться от данных на карте. Для этого нужно обратиться в местные органы управления энергоснабжением или к операторам ЛЭП.

Дополнительно, для проверки реальной мощности ЛЭП можно использовать информацию из электронных карт, предоставляемых ГИС-системами, такими как ГИС «Энергосеть». Эти системы обновляются в реальном времени и могут содержать актуальную информацию о нагрузке на линии, что позволяет более точно оценить её мощность по сравнению с картографическими данными.

Для точной проверки данных карты важно учитывать не только технические параметры, но и особенности региона. В некоторых случаях данные могут быть устаревшими или неточными, что требует дополнительных проверок и уточнений через официальные запросы в энергетические компании.

Вопрос-ответ:

Как определить мощность линии электропередачи (ЛЭП) по карте?

Для определения мощности ЛЭП на карте необходимо учитывать несколько факторов. Прежде всего, важно знать тип линии (например, воздушная или кабельная), а также напряжение, с которым она работает. Эти данные часто можно найти в технической документации или на схемах, сопровождающих карту. Также важно понимать, что мощность ЛЭП зависит от ее длины и типа оборудования, использованного на линии. В некоторых случаях, карты могут содержать дополнительные метки, указывающие на мощность или классы напряжения, которые можно использовать для более точных расчетов.

Как найти мощность ЛЭП, если карта не содержит конкретной информации о напряжении?

Если карта не предоставляет информации о напряжении, можно попытаться сделать выводы, основываясь на других данных, таких как тип местности и плотность застройки. Например, ЛЭП, проходящие через промышленную зону, вероятнее всего, имеют более высокое напряжение и мощность, чем те, что идут через сельскую местность. Также важно помнить, что для точного расчета мощности можно обратиться к местным энергетическим организациям или запросить техническую документацию на конкретную линию, что поможет точно установить мощность ЛЭП.

Что влияет на мощность ЛЭП и как это можно отразить на карте?

На мощность ЛЭП влияют несколько факторов: напряжение, длина линии, тип проводников и количество трансформаторных подстанций. Эти параметры могут быть частично указаны на карте с помощью символов или меток, а также в текстовых данных, сопровождающих карту. Например, если карта отображает подстанции, это может помочь установить напряжение в сети, а значит, и мощность линии. В случае, если карта не предоставляет всей необходимой информации, можно провести дополнительные исследования через специальные базы данных или запросить сведения у поставщиков электроэнергии.

Можно ли определить мощность ЛЭП с помощью карты, если известны только основные географические данные?

С помощью только географических данных карты определить точную мощность ЛЭП будет трудно. Однако, если карта содержит информацию о местности, через которую проходит линия, можно сделать предположения о ее мощности. Например, если линия проходит через густонаселенные районы или промышленные зоны, вероятнее всего, она будет иметь большую мощность. Для более точной информации необходимы дополнительные данные, такие как тип напряжения на линии и параметры самой ЛЭП, которые обычно можно найти в официальных технических документах или запросив их у поставщика электроэнергии.