Точное определение теплопотерь – ключевой этап в проектировании или модернизации систем отопления частного дома. Пренебрежение расчетами приводит к перерасходу энергии, завышенным счетам и неравномерному обогреву помещений. Расчет выполняется с учетом конкретных характеристик здания: площади ограждающих конструкций, материала стен, толщины утеплителя, климатических условий региона и вентиляционного режима.

Для кирпичного дома с утеплением из минеральной ваты (толщиной 100 мм) и общей площадью внешних стен 120 м² теплопотери только через стены при наружной температуре –20 °C могут составлять около 3,5–4,2 кВт. Если учесть окна (например, с коэффициентом сопротивления теплопередаче 0,55 м²·°С/Вт), их доля в теплопотерях нередко превышает 20–25% от общего баланса. Без учета этих данных невозможно точно подобрать мощность отопительного оборудования.

Особое внимание следует уделить расчету инфильтрационных потерь. Даже при естественной вентиляции (с кратностью воздухообмена 0,5) потери тепла могут достигать 1–1,5 кВт на дом площадью 100 м². Игнорирование этих потерь часто приводит к заниженной оценке необходимой мощности котла.

Расчет теплопотерь своими силами требует минимального набора данных: площади и тип материалов стен, окон, крыши и пола, региональные значения температуры наружного воздуха, объем внутренних помещений. Использование справочных коэффициентов сопротивления теплопередаче и формул позволяет получить достаточно точные результаты без обращения к специалистам.

Как определить теплопотери через стены и перекрытия по строительным материалам

Для расчета теплопотерь необходимо определить сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций. Основная формула: Q = S × (tвн — tнар) / R, где Q – теплопотери (Вт), S – площадь конструкции (м²), tвн и tнар – температуры воздуха внутри и снаружи (°C), R – сопротивление теплопередаче (м²·°C/Вт).

Сопротивление рассчитывается как сумма сопротивлений всех слоев конструкции: R = Σ(d / λ), где d – толщина слоя (м), λ – коэффициент теплопроводности материала (Вт/м·°C).

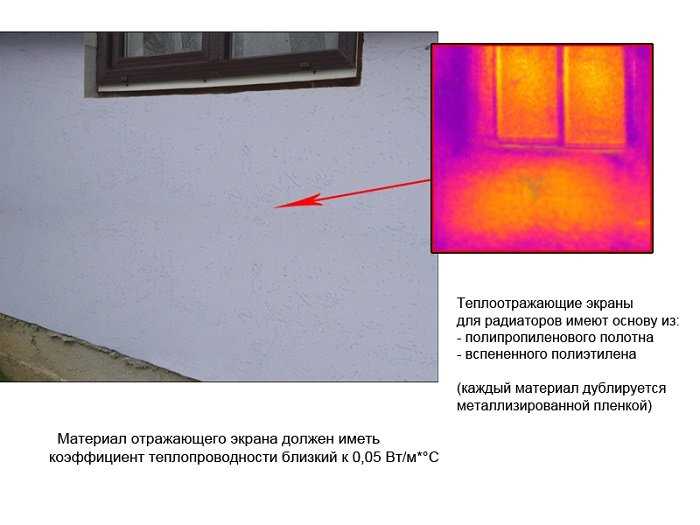

Ниже приведены значения коэффициентов теплопроводности популярных строительных материалов:

| Материал | Коэффициент теплопроводности, λ (Вт/м·°C) |

|---|---|

| Газобетон D400 | 0.12 |

| Кирпич керамический | 0.7 |

| Дерево (сосна) | 0.15 |

| Минеральная вата | 0.036 |

| Пенополистирол | 0.038 |

| Бетон тяжелый | 1.7 |

Пример расчета: стена из газобетона D400 толщиной 0.3 м с внешним утеплителем из минеральной ваты 0.1 м. Сопротивление: R = 0.3 / 0.12 + 0.1 / 0.036 ≈ 2.5 + 2.78 = 5.28 м²·°C/Вт.

При внутренней температуре 20°C и наружной -15°C, площадь стены 50 м²: Q = 50 × (20 — (-15)) / 5.28 ≈ 331 Вт.

Подобным образом рассчитываются теплопотери через перекрытия. Учитываются материалы настила, утеплителя, отделки. Чем выше итоговое значение R, тем ниже теплопотери.

Расчет теплопотерь через окна с учетом площади и типа остекления

Теплопотери через окна зависят от их общей площади, коэффициента теплопередачи (U-значения) и разницы температур между помещением и улицей. Для расчета используется формула: Q = S × U × ΔT × t, где:

S – площадь остекления (м²);

U – коэффициент теплопередачи (Вт/м²·°C);

ΔT – разница температур внутри и снаружи (°C);

t – длительность расчетного периода (часы).

Например, для окна площадью 2 м² с однокамерным стеклопакетом (U = 2,8 Вт/м²·°C), при разнице температур 20°C и продолжительности 720 часов (месяц отопления), потери составят:

Q = 2 × 2,8 × 20 × 720 = 80 640 Вт·ч, или 80,64 кВт·ч.

Для двухкамерного стеклопакета (U = 1,1) потери снизятся до 31,68 кВт·ч.

Если заменить старые деревянные рамы (U = 3,2) на современные ПВХ с энергосберегающим покрытием (U = 1,0), при той же площади и температурной разнице, снижение составит более чем в три раза.

Площадь всех окон суммируется по внешнему контуру, включая витражи и балконные блоки. При расчетах учитываются только остекленные части, рамы исключаются. Большие окна на северной стороне увеличивают потери, поэтому рекомендуется использование многокамерных стеклопакетов с низкоэмиссионным покрытием.

При выборе остекления важно ориентироваться на климатическую зону. В северных регионах целесообразно использовать окна с U ≤ 1,0. Для средней полосы допустимы значения до 1,3–1,5. Замена остекления на энергосберегающее снижает потребление тепла и нагрузку на систему отопления.

Учет вентиляционных потерь и подбор коэффициента воздухообмена

Теплопотери через вентиляцию могут составлять до 30% от общих теплопотерь здания, особенно в домах без рекуперации. Для расчета необходимо определить объем приточного воздуха и его температуру в холодный период.

- Расчетный объем воздуха определяется по формуле: V = n × Vдома, где n – коэффициент воздухообмена (1/ч), Vдома – объем помещения в м³.

- Рекомендуемый диапазон коэффициента воздухообмена для жилых домов: 0,5–1,0 1/ч. При наличии вытяжки из кухни, санузлов и отсутствующей рекуперации – ближе к 1,0. При наличии системы с утилизацией тепла – 0,3–0,5.

- Плотность воздуха при 0 °C – 1,29 кг/м³. Теплоемкость – 1,005 кДж/(кг·°C).

- Вычислить массу воздуха: m = V × ρ.

- Определить теплопотери: Q = m × c × Δt, где Δt – разница между температурой внутри (например, +20 °C) и наружной (например, −20 °C).

Для дома объемом 300 м³ и коэффициенте воздухообмена 0,7 1/ч получаем V = 210 м³/ч. Это 270,9 кг/ч при 0 °C. При Δt = 40 °C теплопотери составляют: Q = 270,9 × 1,005 × 40 = 10 881 кДж/ч ≈ 3,02 кВт.

Минимизировать потери можно за счёт:

- Приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией (снижение до 70–80% потерь);

- Уплотнения приточных клапанов и регулировки вытяжки по CO₂;

- Использования системы с переменным расходом воздуха в зависимости от присутствия людей.

Без точного учета вентиляционных потерь расчет потребностей в отоплении будет занижен, особенно в энергоэффективных домах с малым теплопотреблением.

Как рассчитать теплопотери через крышу в зависимости от типа чердачного перекрытия

Для расчета теплопотерь через крышу необходимо определить тепловое сопротивление чердачного перекрытия. Оно зависит от материала, толщины утеплителя и конструкции: холодный чердак или мансарда.

При холодном чердаке тепло уходит через перекрытие между жилым помещением и чердачным пространством. Основной элемент – утеплитель, уложенный на перекрытие. Расчет выполняется по формуле: Q = (S × ΔT) / R, где Q – теплопотери в ваттах, S – площадь перекрытия, ΔT – разница температур между домом и улицей, R – приведенное сопротивление теплопередаче.

Например, перекрытие площадью 80 м² с утеплителем из минеральной ваты толщиной 200 мм (λ = 0,04 Вт/м·К): R = 0,2 / 0,04 = 5 м²·К/Вт. При температуре внутри дома +20 °C и на улице -15 °C, ΔT = 35 °C. Теплопотери: Q = (80 × 35) / 5 = 560 Вт.

Если чердак мансардный, расчет ведется для всей площади ограждающих конструкций: скатов крыши, фронтонов, возможно, торцевых стен. Утеплитель располагается между стропилами. Например, площадь скатов 100 м², утеплитель – экструдированный пенополистирол толщиной 150 мм (λ = 0,032 Вт/м·К). Тогда R = 0,15 / 0,032 ≈ 4,69 м²·К/Вт, ΔT те же 35 °C. Потери: Q = (100 × 35) / 4,69 ≈ 746 Вт.

Для точности учитываются мостики холода – деревянные балки, узлы примыкания, а также снижение эффективности утеплителя при увлажнении. При расчете важно использовать реальные параметры материалов и проектную температуру наружного воздуха по региону.

Оценка теплопотерь через пол на грунте или над подвалом

Потери тепла через пол зависят от конструкции основания, уровня утепления и условий под полом. Наиболее уязвимые зоны – контакты с грунтом и неотапливаемыми подвалами. Для расчёта необходимо учитывать теплопроводность материалов, площадь пола и разницу температур между внутренним и нижним пространством.

- Для пола на грунте температура под полом зимой может составлять от +2°C до -5°C в зависимости от глубины промерзания. Внутри помещения – +20°C. Разница в 22–25°C создаёт значительный тепловой поток.

- Коэффициент теплопередачи для неутеплённого бетонного пола на грунте – около 1,8–2,2 Вт/м²·°C. При площади 50 м² и ΔT=22°C: потери составят ~1980–2420 Вт.

- Для перекрытия над холодным подвалом расчёт аналогичен: при отсутствии утепления коэффициент теплопередачи ~1,5 Вт/м²·°C. При утеплении 100 мм минеральной ваты (λ=0,04 Вт/м·°C) – U падает до 0,4 Вт/м²·°C и ниже.

Для эффективного снижения потерь:

- Укладывайте минимум 100–150 мм экструдированного пенополистирола под стяжку при строительстве дома на грунте. Это снижает U до 0,25–0,3 Вт/м²·°C.

- Изолируйте цоколь по периметру: на глубину промерзания (60–120 см), чтобы исключить мостики холода.

- В подвалах утепляйте перекрытие по балкам или плитам с нижней стороны. Применяйте материалы с низкой теплопроводностью и пароизоляцией.

Оценку проводите по формуле: Q = U × S × ΔT, где:

- Q – теплопотери, Вт

- U – коэффициент теплопередачи, Вт/м²·°C

- S – площадь пола, м²

- ΔT – температурная разница, °C

Даже при умеренной площади пола (например, 40–60 м²) неутеплённое основание приводит к постоянным потерям в 1,5–2,5 кВт тепла. Эффективное утепление позволяет сократить эти потери в 4–7 раз.

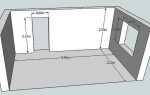

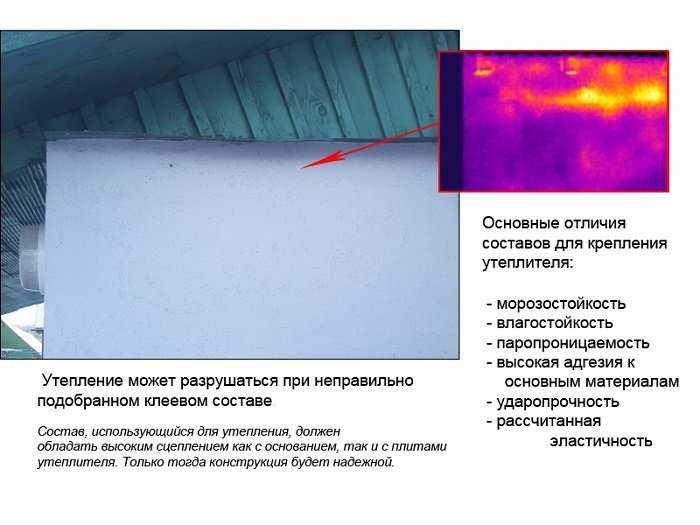

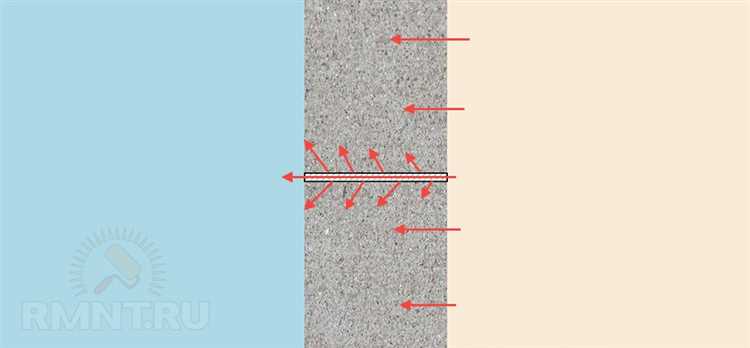

Как учесть теплопотери при наличии мостиков холода

Первый шаг – выявление мостиков холода. Обычно это металлические элементы (армирование, крепеж), бетонные перемычки, стыки конструкций, оконные откосы и углы. Их площадь измеряется непосредственно или рассчитывается по чертежам.

Затем для каждого типа мостика холода определяется коэффициент теплопередачи, который значительно выше, чем у основной теплоизоляции. Для металлических элементов он может достигать 10–50 Вт/(м²·К), для бетонных – 3–5 Вт/(м²·К), тогда как утеплитель обычно имеет около 0,03–0,05 Вт/(м·К).

Теплопотери через мостики холода рассчитываются по формуле Q = U × A × ΔT, где U – коэффициент теплопередачи мостика, A – площадь, ΔT – разница температур внутри и снаружи. Итоговые потери добавляются к общему балансу тепла дома.

При отсутствии точных данных можно использовать усредненный коэффициент потерь мостиков холода, равный 10–20% от теплопотерь через ограждающие конструкции, если в доме присутствуют значительные металлические или бетонные элементы без терморазрывов.

Для снижения теплопотерь рекомендуется применение терморазрывов и утеплителей с высокой плотностью вокруг мостиков холода, а также герметизация стыков и минимизация прямых металлических связей между наружной и внутренней частями конструкции.

Подведение итогов: суммарные теплопотери и расчет потребной тепловой мощности

Суммарные теплопотери дома складываются из теплопотерь через ограждающие конструкции, вентиляцию и инфильтрацию воздуха. Для точного подсчета необходимо суммировать теплопотери каждой поверхности по формуле Q = U × A × ΔT, где U – коэффициент теплопередачи стены, окна или крыши, A – площадь этой поверхности, ΔT – разница температур внутри и снаружи здания.

Вентиляционные потери рассчитываются исходя из объема дома и кратности воздухообмена, обычно от 0,5 до 1,5 обменов в час. Формула: Q_vent = 0,33 × V × n × ΔT, где V – объем помещения, n – кратность воздухообмена.

Суммарные теплопотери (Q_total) определяют необходимую мощность отопительного оборудования с учетом коэффициента запаса от 10 до 20% для компенсации потерь при экстремальных температурах и обеспечения комфортного режима.

Формула расчета необходимой тепловой мощности: P = Q_total × 1,1–1,2, где P – мощность в киловаттах. Недооценка мощности приводит к недостаточному прогреву, а избыточная мощность повышает расходы на отопление и снижает ресурс оборудования.

Рекомендуется учитывать климатические особенности региона и качество утепления дома. При высоком уровне теплоизоляции коэффициент запаса можно уменьшить, при слабом утеплении – увеличить.

Итоговый расчет должен быть основан на реальных замерах площадей, проверенных значениях теплопроводности материалов и фактической разнице температур, соответствующей наиболее холодным дням года в вашем регионе.

Вопрос-ответ:

Как правильно определить площадь стен и окон для расчёта теплопотерь?

Для точного расчёта нужно измерить высоту и ширину всех наружных стен, включая стены с окнами и дверями. Площадь каждой стены умножается на её высоту. Затем отдельно измеряются размеры окон и дверей. Площадь окон и дверей вычитается из общей площади стен, так как теплопотери через них считаются отдельно. Важно учитывать все стены, которые выходят на улицу или на неотапливаемое помещение.

Какие материалы и инструменты понадобятся для самостоятельного расчёта теплопотерь?

Вам потребуются рулетка или лазерный дальномер для замеров, калькулятор или таблицы с коэффициентами теплопередачи для различных материалов. Также полезно иметь схему дома и данные о толщине и составе конструкций. Для точного результата можно использовать специальные онлайн-калькуляторы, но расчёты вручную помогут лучше понять, как формируются теплопотери.

Почему важно учитывать коэффициенты теплопередачи разных конструктивных элементов дома?

Каждый материал и конструкция пропускают тепло с разной скоростью. Например, кирпичная стена и деревянное окно имеют разный уровень теплопроводности. Коэффициенты отражают, сколько тепла теряется через один квадратный метр при разнице температур внутри и снаружи. Без этих данных рассчитать реальные потери невозможно, и результат будет неточным, что может привести к неправильному выбору утеплителя или системы отопления.

Как правильно учесть влияние вентиляции на общие теплопотери дома?

Вентиляция — это дополнительный канал потерь тепла, через который тёплый воздух выходит наружу. Для расчёта учитывается объём воздуха, который обновляется в помещении за час, и разница температур. В зависимости от типа вентиляции (естественная или принудительная) меняются параметры. Обычно используют формулы, где учитывается количество воздухообменов, площадь дома и температура внутри и снаружи. Этот показатель складывается с теплопотерями через стены, окна и крышу.

Можно ли обойтись без сложных формул и провести приблизительный расчёт теплопотерь?

Да, если нет желания заниматься точными вычислениями, можно воспользоваться упрощёнными методами. Например, взять усреднённые значения теплопотерь на квадратный метр в зависимости от типа стены и климата региона. Такие данные часто приводят в справочниках. Полученное число поможет примерно понять, какую мощность отопления потребуется, хотя точность будет ниже. Для оценки своих затрат и выбора утеплителя такой подход вполне приемлем.

Как правильно определить площадь теплопотерь в доме, если нет специальных приборов?

Для определения площади теплопотерь без приборов нужно собрать данные о площади всех наружных ограждающих конструкций — стен, окон, дверей, пола и крыши. После этого учитываются средние показатели теплопроводности материалов, из которых они сделаны. Значения теплопотерь рассчитываются как произведение площади каждой конструкции на соответствующий коэффициент теплопередачи и разницу температур внутри и снаружи. Такие вычисления позволят получить примерное представление о потерях тепла и помогут понять, где можно улучшить изоляцию.

Какие ошибки чаще всего допускают при самостоятельном расчете теплопотерь в частном доме?

Одной из распространённых ошибок считается неправильный выбор коэффициентов теплопередачи, которые не учитывают особенности конкретных материалов и их толщину. Также часто не принимают во внимание теплопотери через вентиляцию и щели, что может значительно занижать итоговые показатели. Иногда забывают включать в расчет окна и двери, или используют усреднённые значения без учета реального состояния конструкций. Все это приводит к неточным результатам, из-за чего выбор способа утепления и системы отопления может оказаться неэффективным.