Волны – это способ передачи энергии и импульса через пространство без переноса вещества. Они возникают при наличии колебательной системы и упругой среды, в которой возможны возмущения. В классической физике различают механические, электромагнитные и квантовые волны, каждая из которых подчиняется своим уравнениям распространения и имеет специфические свойства.

Механические волны распространяются только в материальных средах – твёрдых телах, жидкостях, газах. Например, звуковая волна в воздухе – это продольное колебание молекул, распространяющееся со скоростью около 343 м/с при 20 °C. Амплитуда определяет уровень давления, а частота – воспринимаемую высоту звука. Поперечные волны, как, например, в струнах, требуют жесткости среды в направлении поперечных смещений.

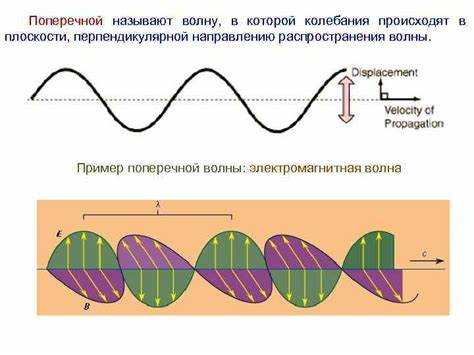

Электромагнитные волны распространяются в вакууме со скоростью 299 792 458 м/с. Они представляют собой колебания электрического и магнитного полей, перпендикулярных друг другу и направлению распространения. От длины волны зависит область спектра: от радиоволн (метры) до гамма-излучения (пикометры). Характеристики таких волн определяются уравнениями Максвелла и подлежат строгому анализу через параметры амплитуды, фазы и поляризации.

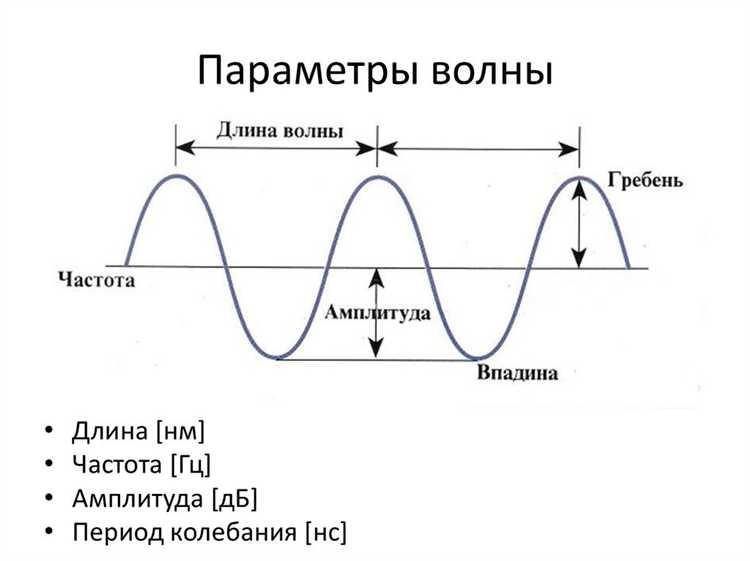

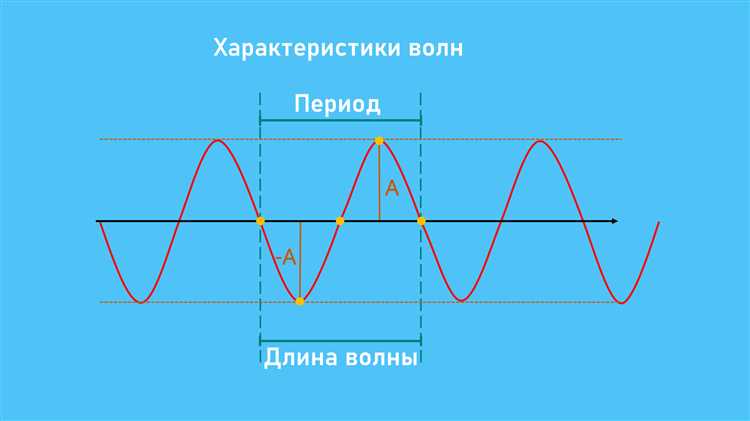

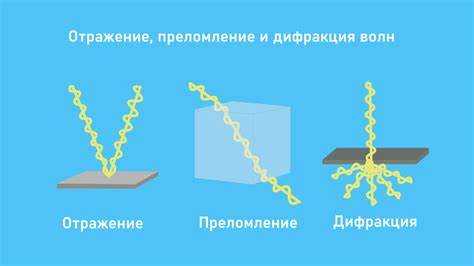

Основные характеристики волн – длина, частота, амплитуда, фаза и скорость распространения – позволяют количественно описывать и предсказывать их поведение. Например, изменение показателя преломления среды влияет на скорость и направление распространения волны, что критически важно в оптике и телекоммуникациях. Для комплексного анализа волновых процессов применяют методы спектрального разложения, преобразование Фурье и численные модели.

Как различать продольные и поперечные волны на практике

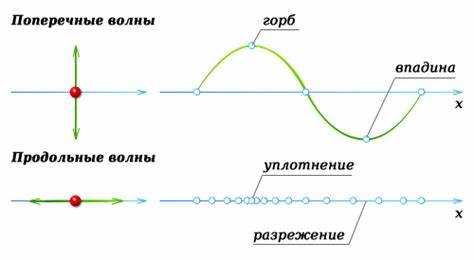

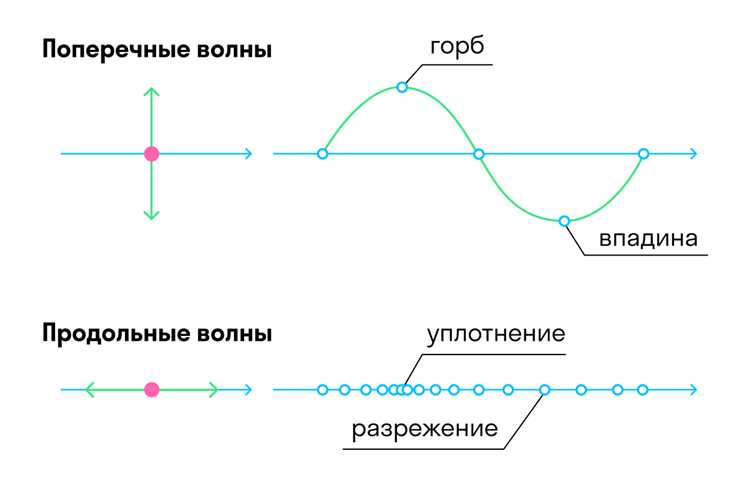

Продольные волны характеризуются направлением колебаний, совпадающим с направлением распространения волны. На практике их можно наблюдать в упругих средах, таких как воздух или жидкость. Простейший способ обнаружить продольную волну – использовать источник звука, например, динамик, и чувствительный микрофон, расположенный вдоль оси излучения. Изменения давления воздуха, регистрируемые микрофоном, свидетельствуют о наличии продольной волны.

Поперечные волны имеют направление колебаний, перпендикулярное направлению распространения. Для демонстрации подойдет шнур или струна, закреплённая с одного конца. Если резко дернуть другой конец вверх или вниз, волна будет распространяться вдоль шнура, а частицы среды – колебаться в поперечном направлении. Зафиксировать такие колебания можно с помощью видеосъёмки с высокой частотой кадров или маркеров на шнуре.

Отличительный признак – ориентация колебаний относительно направления волны. В твердых телах, где возможны оба типа волн, используют сейсмодатчики, способные регистрировать движение частиц в разных направлениях. Продольные волны (P-волны) приходят первыми и вызывают сжатие-разжатие вдоль направления движения. Поперечные (S-волны) приходят позже и вызывают смещения под углом 90° к направлению распространения. Наличие временного лага между сигналами – ключ к определению типа волны.

Для лабораторных экспериментов применяют лазерные виброметры или пьезодатчики, которые точно фиксируют вектор движения частиц. Установка должна учитывать ориентацию детекторов: для регистрации продольных волн – вдоль оси источника, для поперечных – перпендикулярно.

Что определяет скорость распространения волны в разных средах

В жидкостях определяющим фактором является объемный модуль упругости. Вода при нормальных условиях проводит звук со скоростью примерно 1480 м/с. Повышение температуры уменьшает плотность, но снижает упругость, что может незначительно изменять скорость.

В твердых телах важны модуль Юнга и сдвига. В зависимости от кристаллической структуры и наличия дефектов, скорость распространения может значительно варьироваться. Для кварца она составляет около 5800 м/с вдоль оси Z.

Для электромагнитных волн решающим фактором является диэлектрическая проницаемость среды. Вакуум обеспечивает максимальную скорость – 299 792 458 м/с. В оптоволокне, например, из-за высокой проницаемости кварца, скорость падает до 200 000 000 м/с.

Рекомендация: для точного расчёта скорости волны необходимо учитывать не только тип среды, но и её температуру, давление, степень ионизации (в плазме) и наличие примесей. Эти параметры влияют на микроуровневые взаимодействия, определяя сопротивление распространению колебаний.

Как амплитуда волны влияет на передаваемую энергию

Энергия, переносимая волной, прямо пропорциональна квадрату её амплитуды. Это означает, что при увеличении амплитуды в 2 раза, энергия возрастает в 4 раза. Такая зависимость наблюдается как в механических, так и в электромагнитных волнах.

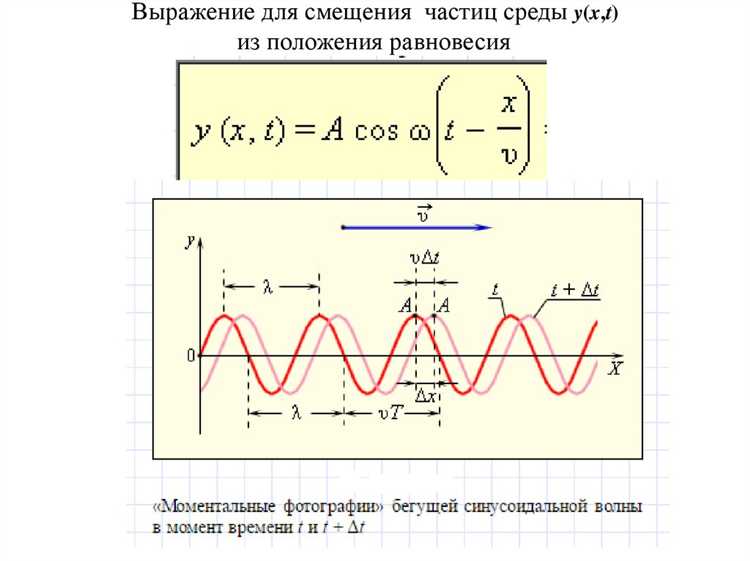

В случае механических волн, например, в струне или воде, амплитуда отражает максимальное смещение частиц среды от положения равновесия. Чем выше это смещение, тем больше потенциальной и кинетической энергии вовлекается в процесс передачи. Это особенно важно в инженерных расчётах при проектировании виброустойчивых конструкций.

В электромагнитных волнах, таких как свет или радиоволны, амплитуда связана с напряжённостью электрического и магнитного полей. Удвоение амплитуды поля приводит к четырёхкратному увеличению плотности потока энергии (величины, описываемой вектором Пойнтинга). Это критично при расчёте мощности лазеров и радиопередатчиков.

Для практического использования важно контролировать амплитуду волны, особенно в средах, где перегрузка может привести к разрушению оборудования или искажению сигнала. В системах беспроводной связи ограничение амплитуды служит основой для предотвращения нелинейных искажений.

Почему длина волны критична для резонанса и интерференции

Длина волны – ключевой параметр, определяющий поведение волновых процессов в среде. При резонансе и интерференции она определяет конкретные условия, при которых возникает усиление или ослабление волн.

- Для возникновения резонанса длина волны должна кратно вписываться в длину колебательной системы. Например, в натянутой струне с фиксированными концами стоячая волна образуется только при условии, что длина струны равна целому числу полуволн. Иначе энергия не накапливается – резонанс невозможен.

- В акустике длина звуковой волны определяет оптимальную геометрию резонаторов. Для частоты 440 Гц (ля первой октавы) в воздухе при 20 °C длина волны ≈ 0,78 м. Для эффективного резонанса длина трубки должна составлять λ/2 или λ/4 – 0,39 м или 0,195 м соответственно.

- Интерференция требует строгого соотношения фаз между волнами. Разность фаз напрямую зависит от разности хода, а значит, от длины волны. При разности хода, равной целому числу длин волн, наблюдается максимум интенсивности; при нечетном числе половин волн – минимум.

- В оптике интерференционные максимумы фиксируются, если толщина пленки и угол падения света согласованы с длиной волны. Для λ = 600 нм и нормального падения пленка толщиной 150 нм даст максимум, так как 2n·d = m·λ.

- В антеннах и волноводах длина волны диктует размеры устройств. Антенна длиной λ/2 (например, 1,5 м для частоты 100 МГц) обеспечивает наилучшее излучение и приём.

Нарушение соотношений, согласованных с длиной волны, приводит к разрушению резонансных условий и потере интерференционной четкости. Это снижает эффективность передачи, усиления и регистрации сигналов в физических системах.

Как определить частоту волны по наблюдаемым параметрам

Частота волны определяется как количество колебаний, совершаемых за одну секунду. Её можно вычислить по формуле: f = v / λ, где f – частота в герцах (Гц), v – скорость распространения волны в среде (м/с), λ – длина волны в метрах.

Если известна длина волны, её можно измерить по расстоянию между двумя ближайшими гребнями (для продольных волн – сжатием) при фиксированной скорости. Например, для звуковой волны в воздухе при температуре 20 °C скорость составляет примерно 343 м/с. При длине волны 0,686 м частота будет равна 500 Гц.

Если зафиксировано число колебаний за определённое время, частота определяется делением количества циклов на продолжительность: f = N / t, где N – число колебаний, t – время в секундах. Например, если за 10 секунд происходит 250 колебаний, частота равна 25 Гц.

Для периодических процессов, если измерен период T – время одного полного цикла, частота равна f = 1 / T. Например, при периоде 0,02 с частота составит 50 Гц.

В случае электромагнитных волн, если известна длина волны в вакууме, используется скорость света c ≈ 3×10⁸ м/с. Для радиоволны длиной 10 м частота равна 30 МГц.

Для повышения точности измерений используют генераторы импульсов, стробоскопы и цифровые частотомеры, особенно в диапазоне высоких и ультразвуковых частот, где визуальное наблюдение невозможно.

Где применяются стоячие волны и как они возникают

Стоячие волны возникают при наложении двух встречных волн одинаковой частоты и амплитуды, движущихся в противоположных направлениях. В результате образуется устойчивая интерференционная картина с узлами и пучностями. Классический пример – колебания струны, закреплённой с обеих сторон: на определённых частотах возникают резонансные стоячие волны, соответствующие гармоникам системы.

В акустике стоячие волны используются для настройки музыкальных инструментов. Внутри духовых труб (например, флейта или орган) формируются стоячие волны, длина которых зависит от размеров и конструкции инструмента. Частоты этих волн определяют высоту извлекаемого звука. Чтобы получить чистый тон, важно добиться резонанса, при котором стоячая волна стабилизируется в резонаторе.

В радиотехнике стоячие волны возникают в резонансных контурах и антенных системах. Например, в коаксиальных кабелях при неправильном согласовании нагрузки появляются стоячие волны, что приводит к потерям сигнала. Коэффициент стоячей волны (КСВ) применяется для количественной оценки этих эффектов. При проектировании антенн минимизация КСВ – критически важная задача.

В механике и строительной инженерии стоячие волны изучают при анализе вибраций зданий, мостов, трубопроводов. Возникновение стоячих волн в этих структурах может привести к резонансным колебаниям, что в ряде случаев вызывает разрушения. Расчёт собственных частот конструкций позволяет предсказать и предотвратить опасные режимы работы.

В оптике стоячие световые волны формируются в лазерных резонаторах. Резонанс между зеркалами с определённым расстоянием создаёт стоячую волну электромагнитного поля, необходимую для устойчивой генерации когерентного света. Длина волны и конфигурация резонатора строго определяют характеристики лазерного излучения.