Зона ветрового подпора – участок дымохода, на который воздействует обратное давление ветра, препятствующее нормальному отводу продуктов сгорания. Основная причина формирования этой зоны – аэродинамическое сопротивление, возникающее при неправильной высоте дымовой трубы или ее размещении относительно конструкций здания и окружающих объектов.

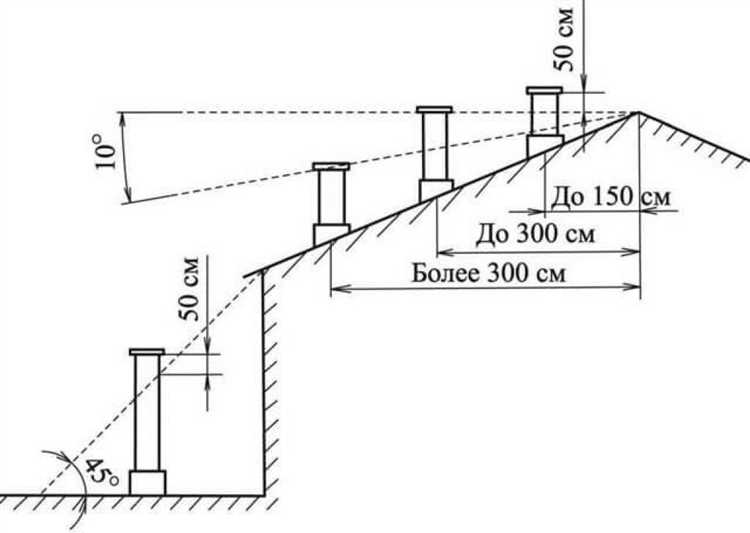

Согласно СП 7.13130, для устойчивой тяги оголовок дымохода должен возвышаться над коньком крыши не менее чем на 0,5 м при расстоянии до 1,5 м от конька. Если труба расположена на расстоянии от 1,5 до 3 м, ее высота должна быть не ниже уровня конька. За пределами 3 м – не ниже линии, проведённой под углом 10° вверх от горизонтали конька. Несоблюдение этих параметров резко увеличивает риск образования зоны подпора, особенно в условиях нестабильных ветровых нагрузок.

Влияние ветрового подпора усиливается при наличии высоких сооружений или деревьев вблизи дымохода. Такие объекты создают зоны турбулентности, которые могут вызывать реверс тяги. Для предотвращения этого рекомендуется устанавливать дефлекторы или дымоотводные колпаки аэродинамической формы, а также избегать расположения дымохода на подветренной стороне здания.

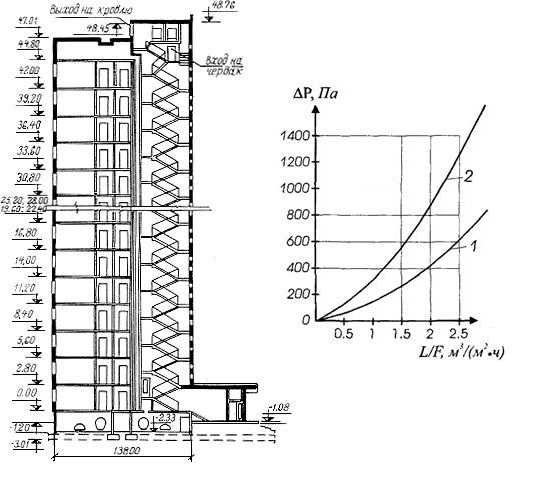

Для точного определения зоны ветрового подпора применяется расчет по методике аэродинамического сопротивления и анализа ветровых роз конкретного региона. Рекомендуется использовать результаты ветроаудита и CFD-моделирования при проектировании дымоходных систем в зданиях высотой более 10 м или расположенных в открытой местности.

Что такое зона ветрового подпора и как она влияет на тягу дымохода

При попадании оголовка в зону ветрового подпора возникает обратная тяга или нестабильный поток отработанных газов. Это происходит из-за того, что давление воздуха в верхней части трубы превышает давление в нижней части, что препятствует восходящему потоку. В результате дым может проникать в помещение, особенно при слабом прогреве канала.

Чтобы исключить влияние ветрового подпора, высота дымохода должна соответствовать нормам. При плоской крыше труба должна возвышаться минимум на 500 мм. При скатной кровле – не менее чем на 500 мм выше конька, если труба находится в пределах 1,5 м от него. Если расстояние от конька составляет 1,5–3 м, то верх трубы должен быть не ниже уровня конька. При большем удалении – труба располагается не ниже линии, проведённой под углом 10° от горизонта вниз от конька.

Также важно учитывать влияние соседних зданий, деревьев и вентиляционных шахт. Любой объект, создающий завихрения в зоне оголовка, может стать причиной обратной тяги. Рекомендуется использовать дефлекторы, усиливающие разрежение в трубе, только после корректного расчёта аэродинамики и исключения грубых нарушений в высоте дымохода.

Методы определения зоны ветрового подпора на конкретном участке

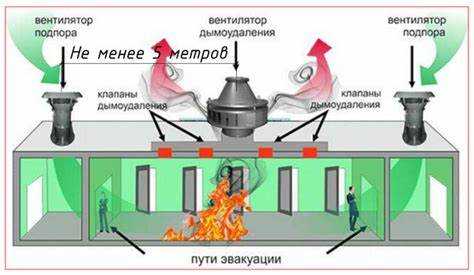

Зона ветрового подпора возникает при встречном или турбулентном воздействии воздушных потоков на выход дымохода. Определение этой зоны критично для корректной работы системы дымоудаления и предотвращения обратной тяги. Ниже представлены методы, позволяющие точно определить зону подпора на конкретном объекте.

- Аэродинамическое моделирование в CFD-средах. Использование программного обеспечения, такого как ANSYS Fluent или OpenFOAM, позволяет смоделировать воздушные потоки вокруг зданий с учётом их геометрии, высоты, расположения дымохода и преобладающих направлений ветра. Метод обеспечивает точную визуализацию турбулентных зон, особенно в плотной городской застройке.

- Испытания на местности с использованием дымогенераторов. Устанавливаются генераторы аэрозольного дыма вблизи оголовка. При различных направлениях ветра наблюдают за поведением струи. Отклонение потока вниз указывает на зону подпора. Метод позволяет оценить влияние ландшафта и ближайших построек без сложных расчетов.

- Использование анемометров и датчиков давления. Установка датчиков на различных высотах и с разных сторон от оголовка дымохода позволяет зафиксировать перепады давления при ветровой нагрузке. Разница между наветренной и подветренной стороной указывает на зону с отрицательным давлением и вероятностью подпора.

- Измерение фактической тяги в дымоходе при ветре. Мониторинг изменения тяги в зависимости от силы и направления ветра на конкретной высоте оголовка. Если при определённых условиях возникает отрицательная тяга, это свидетельствует о наличии подпора именно в этом положении трубы.

- Анализ строительных норм и локальных роз ветров. Использование СНиП 41-01-2003 и СП 60.13330, а также данных о ветровых нагрузках из метеостанций, позволяет определить наименее благоприятные направления ветра и минимальную безопасную высоту оголовка по отношению к коньку, стенам и соседним зданиям.

На практике для высокой точности рекомендуется комбинировать не менее двух методов: моделирование и полевые испытания. Это позволяет учесть как расчетные, так и фактические условия эксплуатации дымохода.

Типовые ошибки при проектировании дымохода в пределах зоны ветрового подпора

Неверное определение зоны ветрового подпора – одна из критичных ошибок. Инженеры часто ориентируются на усреднённые значения высоты зданий и розу ветров, игнорируя реальные аэродинамические особенности конкретной местности. Это приводит к тому, что оголовок дымохода попадает в область пониженного давления, где возникает обратная тяга.

Недостаточная высота дымохода относительно конька крыши. При расположении дымохода ближе чем в 1,5 м от конька, его высота должна быть не ниже 0,5 м над коньком. При удалении более 3 м высота оголовка должна быть не ниже линии, проведённой под углом 10° вверх от конька. Нарушение этих параметров особенно опасно в зоне турбулентных потоков с наветренной стороны здания.

Игнорирование влияния высоких объектов поблизости (деревья, вышки, соседние здания). Расположение дымохода ниже таких объектов способствует формированию зоны повышенного давления, что нарушает стабильность тяги и приводит к задуванию дыма в помещение.

Неправильный выбор формы и конструкции оголовка. Применение плоских или декоративных колпаков, препятствующих свободному выходу дымовых газов, усугубляет проблемы в зоне ветрового подпора. Рекомендуется использовать дефлекторы, рассчитанные на локальные ветровые условия, с учётом направленности и силы преобладающих ветров.

Отсутствие компенсационных устройств при наличии ветровых подпоров. В ряде случаев необходимо проектировать стабилизаторы тяги или вентиляционные каналы, уменьшающие колебания давления в трубе. Их отсутствие снижает эффективность работы котла и увеличивает риск задымления.

Недостаточное внимание к герметичности соединений. В ветровой зоне повышенное внешнее давление может спровоцировать подсос воздуха в местах стыков. Это нарушает режим горения и приводит к частичному выпадению конденсата, особенно в низкотемпературных участках дымохода.

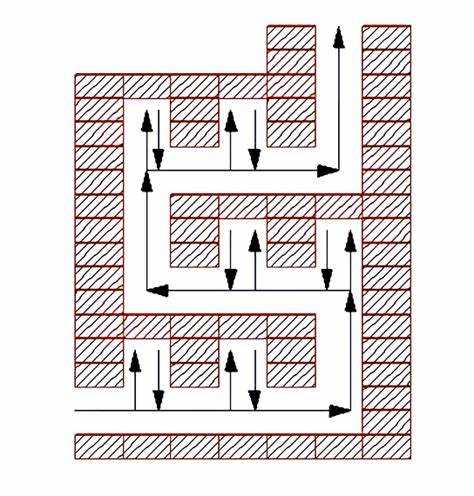

Влияние архитектурных элементов здания на формирование зоны подпора

Размещение дымохода относительно архитектурных выступов и перепадов высот существенно влияет на образование зоны ветрового подпора. Карнизы, парапеты, мансардные надстройки и другие вертикальные элементы создают турбулентные потоки, которые нарушают устойчивую тягу.

Если оголовок дымохода расположен на уровне или ниже парапета, воздушные вихри, создаваемые встречным ветром, могут направить поток внутрь трубы, что приводит к обратной тяге. Практически, при высоте препятствия от 1 м и расстоянии до трубы менее 1,5 м, зона подпора перекрывает оголовок даже при умеренном ветре (3–5 м/с).

Остроконечные фронтоны и эркеры формируют зоны разрежения и давления, чередующиеся по вертикали, что особенно критично при установке дымоходов на фасаде. На плоских кровлях с оборудованием (вентиляционные шахты, антенны) зону подпора усиливают резкие переходы уровней – каждая дополнительная конструкция требует анализа аэродинамики потока.

Нельзя игнорировать влияние наклонных крыш. При угле ската более 30° воздух отклоняется вверх, и зона повышенного давления формируется сразу за коньком. Если оголовок ниже уровня конька, образуется устойчивая зона подпора – тяга резко снижается, особенно при поперечном ветре.

Точные расчёты расположения дымохода с учётом конфигурации здания и розы ветров позволяют минимизировать подпор и обеспечить безопасную работу отопительных систем.

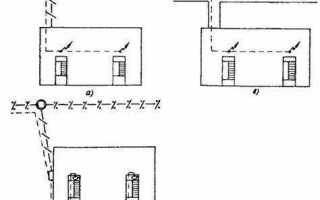

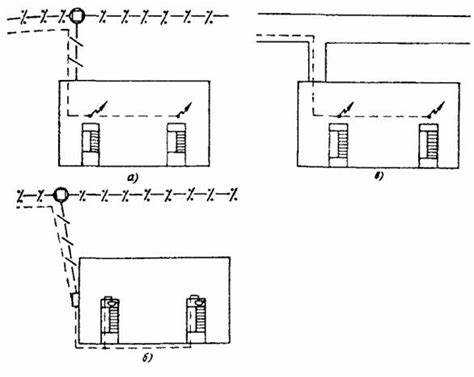

Роль окружающей застройки и рельефа в образовании зоны подпора

Зона ветрового подпора формируется в местах, где воздушный поток сталкивается с препятствиями и изменяет направление или давление. Геометрия и расположение зданий, а также особенности рельефа напрямую влияют на поведение воздушных масс у устья дымохода.

- Высокие здания наветренной стороны создают зону повышенного давления у нижней части фасадов и за дымоходом. Если оголовок находится ниже кромки такого сооружения, возможна инверсия тяги.

- Плотная квартальная застройка формирует турбулентные потоки с неустойчивым давлением. Это особенно критично при размещении дымоходов в шахтах между зданиями или возле внутренних дворов.

- Долины, овраги, склоны усиливают направленное движение воздуха, особенно при господствующих ветрах. Расположение дымохода с подветренной стороны склона способствует появлению обратной тяги.

- Застройка с плоскими крышами провоцирует образование завихрений. Потоки воздуха, ударяясь о торцевые стены, создают участки отрицательного давления, способные втягивать газы обратно в канал.

- Часто встречается эффект «экранирования», когда соседние здания отсекают прямой ветер, но создают вертикальные потоки, вызывающие пульсации давления у оголовка.

Для предотвращения образования зоны подпора:

- Располагать оголовок не ниже линии наветренной кромки близлежащих зданий. Минимальный отступ – не менее 1,5 м выше любой препятствующей конструкции в радиусе 10 м.

- Избегать размещения дымохода в низинах и застройке с плотным контуром. В таких условиях необходима установка дефлекторов или стабилизаторов тяги.

- Учитывать доминирующее направление ветров при проектировании высоты дымохода. Для скатных крыш – не менее 0,5 м над коньком.

- Производить аэродинамическое моделирование при проектировании зданий высотой более 15 м рядом с дымоходами.

Минимальная высота дымохода при расположении в зоне ветрового подпора

При размещении оголовка дымохода в зоне ветрового подпора необходимо обеспечить такую высоту, которая исключит образование обратной тяги. Основным ориентиром служит высота дымовой трубы относительно конька крыши или ближайших препятствий, создающих зону турбулентности.

Если дымоход расположен ближе 1,5 м к коньку, его оголовок должен быть не ниже 0,5 м выше уровня конька. При удалении от конька на расстояние от 1,5 до 3 м – высота оголовка должна быть не ниже уровня конька. При расстоянии более 3 м – минимальная высота определяется проведением условной линии под углом 10° вниз от горизонтали, проходящей через конёк: оголовок должен располагаться выше этой линии.

При наличии зданий, деревьев или других объектов, создающих зону ветрового подпора, высота дымохода должна превышать высоту препятствия минимум на 1,0 м, при этом расстояние от оголовка до объекта не должно быть менее 8–10 м. Если эти условия невыполнимы, требуется установка дефлектора или использование стабилизатора тяги.

Для зданий с плоской кровлей минимальная высота дымохода – 1,2 м от поверхности кровли, при условии отсутствия ветровых препятствий вблизи. В противном случае требуется увеличение высоты на значение, компенсирующее создаваемое подпором разрежение.

Игнорирование этих требований ведёт к ухудшению тяги, задуванию дыма в помещение и нестабильной работе отопительного оборудования. Расчёт должен производиться с учётом аэродинамических характеристик конкретного участка и розы ветров.

Применение дефлекторов и колпаков для компенсации ветрового подпора

Ветровой подпор возникает при взаимодействии воздушных потоков с надкровельной частью дымохода. Давление на устье может снижать тягу, провоцируя обратное движение продуктов сгорания. Эффективное решение – установка дефлекторов и колпаков, направленных на стабилизацию разрежения в трубе.

Дефлекторы создают аэродинамическое разрежение за счёт ускорения потока воздуха над устьем дымохода. Наиболее эффективны модели типа ЦАГИ и «Вентури», где форма направляющих обеспечивает снижение давления независимо от направления ветра. При правильной установке дефлектор повышает тягу на 10–25%, особенно в ветреных регионах.

Колпаки, в отличие от дефлекторов, ориентированы на защиту от осадков, но могут играть роль в устранении локальных завихрений. Выбор должен учитывать высоту над коньком: минимальное расстояние – 0,5 м. Для обеспечения постоянной тяги важно исключить конструкции с горизонтальными экранами, которые могут усиливать подпор при боковом ветре.

Рекомендации по монтажу: установка строго по вертикали, минимальный диаметр дефлектора должен соответствовать диаметру дымохода без сужений; материалы – оцинкованная сталь или нержавейка толщиной от 0,5 мм. Нельзя применять пластиковые элементы – они деформируются при высоких температурах и ветровых нагрузках.

При проектировании высотных дымоходов (>10 м) рекомендуется применять активные дефлекторы с вращающимися элементами. Они эффективно устраняют обратную тягу даже при переменном направлении ветра. Установка таких устройств оправдана в зонах с частыми порывами свыше 15 м/с.

Методы проверки наличия ветрового подпора в существующей системе дымоудаления

Для выявления ветрового подпора в дымоходной системе необходимо использовать комбинированный подход, включающий инструментальные и визуальные методы. Первый признак – нестабильная тяга, особенно при резких порывах ветра или изменении направления воздушных масс.

Основной способ диагностики – измерение разрежения в дымоходе при различных погодных условиях. Устанавливают дифференциальный манометр в зоне подключения дымохода к отопительному оборудованию. При отсутствии тяги или возникновении избыточного давления в обратную сторону при ветре – наличие подпора подтверждается.

Дополнительный метод – анализ состояния оголовка дымохода. Установка зонда с термодатчиком в устье позволяет фиксировать обратный поток горячих газов. Если при работающем оборудовании температура на входе в дымоход ниже, чем у горелки, поток может быть заблокирован ветровым подпором.

Акустический способ заключается в установке направленного микрофона в зону оголовка. Характерные завихрения воздуха и резкие перепады шума свидетельствуют о аэродинамических возмущениях, типичных для зон подпора.

Также применяют дымогенераторы. При включённой системе вентиляции в дымоход подают безвредный аэрозоль. Если наблюдается его выход через вентиляционные решётки или обратный поток в помещение, подпор подтверждается.

Для объективной оценки рекомендуется проводить замеры при разных направлениях и скорости ветра. Использование анемометра и флюгера позволяет точно соотнести данные с направлениями воздушных потоков и конфигурацией кровли.

Проверка должна завершаться сравнительным анализом с нормативами. Согласно СП 60.13330.2020, минимальное разрежение в дымоходе должно составлять не менее 5 Па. Показатели ниже этого значения при наличии внешних аэродинамических факторов – признак ветрового подпора.