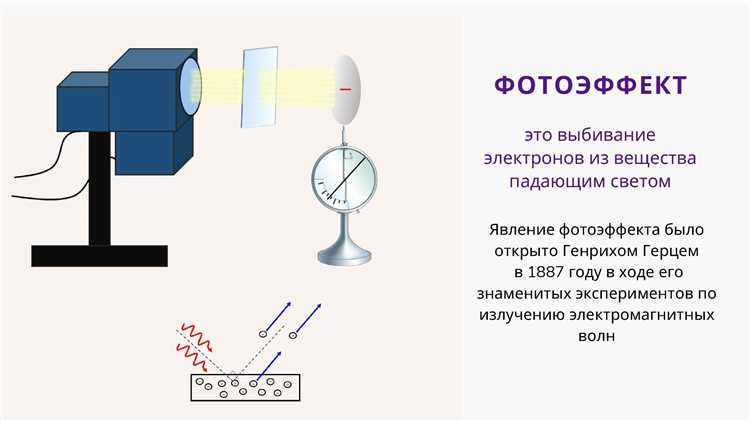

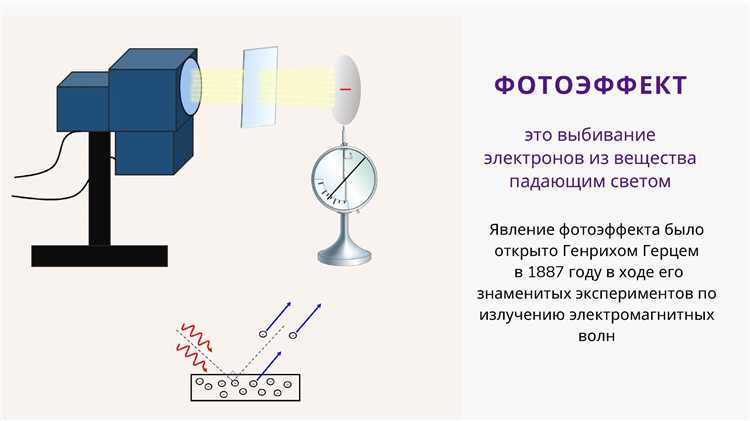

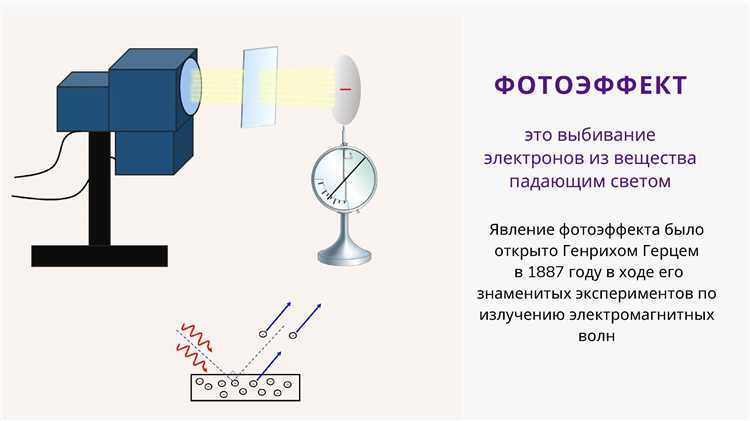

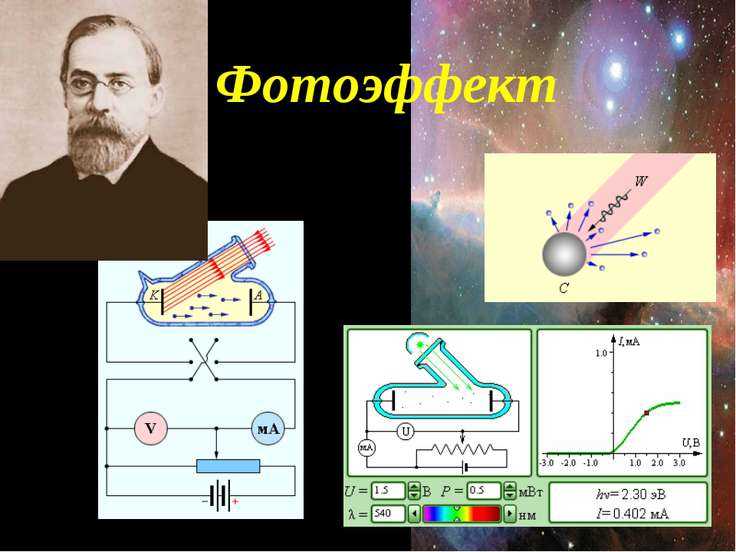

Фотоэффект – это явление, при котором электронный материал выбрасывает электроны под воздействием электромагнитного излучения с определённой частотой. Ключевым условием для возникновения фотоэффекта является энергия фотонов, превышающая работу выхода электрона из материала.

В основе процесса лежит корпускулярная природа света: каждый фотон передаёт свою энергию одному электрону. При этом количество выброшенных электронов пропорционально интенсивности света, а их максимальная кинетическая энергия зависит от частоты излучения, что подтверждается уравнением Эйнштейна: E_к = hν — A, где h – постоянная Планка, ν – частота света, A – работа выхода.

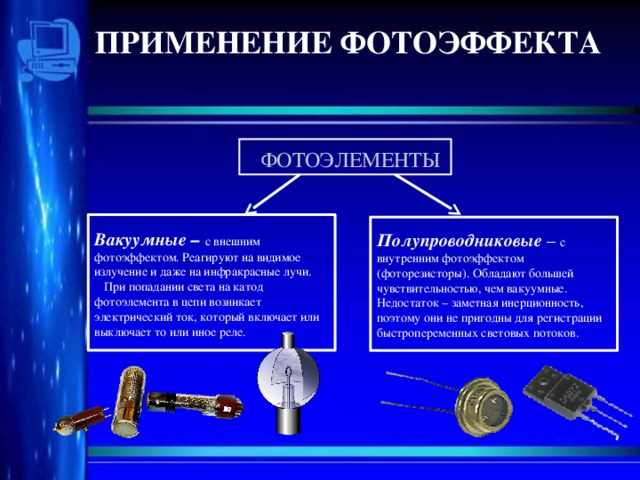

Практическое значение фотоэффекта широко используется в фотодатчиках и солнечных элементах, где важно обеспечить выбор материала с минимальной работой выхода и оптимальной чувствительностью к нужной длине волны. Для эффективной работы фотоэлементов необходимо контролировать как спектр излучения, так и условия поверхности материала.

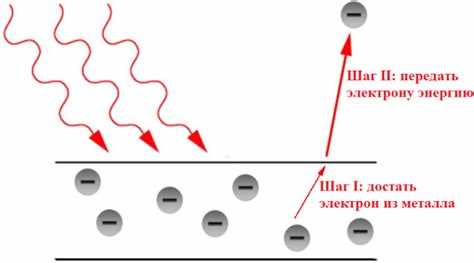

Как фотоны взаимодействуют с поверхностью металла

При попадании фотонов на поверхность металла происходит взаимодействие с электронами внешнего энергетического уровня. Энергия фотона определяется формулой E = hf, где h – постоянная Планка, f – частота излучения. Если энергия фотона превышает работу выхода электрона из металла, происходит фотоэмиссия.

Работа выхода – минимальная энергия, необходимая для освобождения электрона из металла в вакуум. Значения работы выхода варьируются в пределах 2–5 эВ в зависимости от материала. Например, у натрия она составляет около 2,3 эВ, у золота – 5,1 эВ.

Фотоны с энергией ниже работы выхода поглощаются, возбуждая внутренние колебания решетки или создавая локальные плазмонные возбуждения, но не вызывают выброса электронов. При превышении порога происходит передача энергии фотона одному электрону, который покидает поверхность с кинетической энергией, равной разности между энергией фотона и работой выхода.

Интенсивность фотоэмиссии пропорциональна числу фотонов с энергией выше порога и зависит от угла падения и поляризации света. Поверхностное состояние металла и его чистота влияют на вероятность выхода электронов: наличие оксидных пленок увеличивает работу выхода и снижает эффективность фотоэффекта.

Для оптимального наблюдения фотоэффекта рекомендуется использовать источники с длиной волны, соответствующей энергии фотонов чуть выше работы выхода, чтобы обеспечить максимальный выход электронов при минимальном нагреве и разрушении поверхности.

Почему для выбивания электронов нужна минимальная энергия света

Энергия фотона определяется формулой E = hf, где h – постоянная Планка (6.626·10⁻³⁴ Дж·с), а f – частота света. Если энергия фотона меньше работы выхода, электрон не сможет покинуть поверхность, так как часть энергии поглотится на внутренние взаимодействия, а остаток недостаточен для преодоления потенциального барьера.

Минимальная частота света, необходимая для фотоявления, называется пороговой и вычисляется из соотношения f₀ = W/h, где W – работа выхода вещества, обычно от 2 до 6 эВ для металлов. Например, у натрия работа выхода около 2.3 эВ, значит пороговая частота – примерно 5.6·10¹⁴ Гц, что соответствует свету в видимом диапазоне около 530 нм.

Использование света с энергией ниже пороговой приводит к отсутствию выбивания электронов, независимо от интенсивности света. Это подтверждает квантовый характер взаимодействия: каждый электрон поглощает энергию строго одного фотона. Следовательно, для эффективного выбивания электронов необходимо подбирать свет с частотой не ниже пороговой, а для увеличения кинетической энергии выбитых электронов – использовать свет с энергией, превышающей работу выхода.

Как меняется энергия выбитых электронов при разной длине волны

Энергия выбитых электронов зависит от частоты падающего излучения, которая обратно пропорциональна длине волны согласно формуле ν = c / λ, где ν – частота, c – скорость света, λ – длина волны.

Энергия фотона рассчитывается как E = hν, где h – постоянная Планка. При уменьшении длины волны (увеличении частоты) энергия фотона растет, что приводит к увеличению кинетической энергии выбитого электрона.

Кинетическая энергия электрона определяется выражением E_к = hν — A, где A – работа выхода электрона из металла. При длинных волнах с энергией фотонов ниже работы выхода выбитие не происходит.

Например, для металла с работой выхода 2,5 эВ, фотон с длиной волны 500 нм (энергия ≈ 2,48 эВ) не выбьет электрон, а при длине волны 400 нм (энергия ≈ 3,1 эВ) кинетическая энергия электрона будет около 0,6 эВ.

При дальнейшем уменьшении длины волны до 300 нм энергия фотона достигает около 4,13 эВ, что увеличит кинетическую энергию выбитых электронов соответственно.

Для точного расчёта энергии электронов рекомендуется учитывать материал и условия эксперимента, так как работа выхода зависит от поверхности и температуры.

Что влияет на количество выбитых электронов при одинаковой интенсивности света

При постоянной интенсивности света число выбитых электронов зависит от нескольких ключевых факторов, напрямую связанных с характеристиками фотокатода и параметрами фотона:

- Рабочая функция материала фотокатода – энергия, необходимая для освобождения электрона из поверхности. Чем ниже рабочая функция, тем больше электронов может быть выбито при той же интенсивности, так как больший диапазон фотонов обладает достаточной энергией.

- Длина волны (частота) света – при одинаковой интенсивности количество фотонов обратно пропорционально энергии одного фотона (E = hν). Увеличение частоты (сокращение длины волны) при постоянной мощности увеличивает число фотонов, способных выбить электроны, если их энергия превышает рабочую функцию.

- Чистота и состояние поверхности фотокатода – наличие загрязнений, окислов или микроструктурных дефектов снижает вероятность выбивания электронов за счет поглощения или отражения части фотонов и увеличения рекомбинации электронов внутри материала.

- Угол падения света – при наклонном освещении эффективная площадь облучения уменьшается, что снижает общее количество поглощённых фотонов и, соответственно, выбитых электронов.

- Температура фотокатода – повышение температуры увеличивает тепловое движение электронов, что может способствовать их выбиванию, но также увеличивает вероятность рекомбинации, снижая выход электронов.

Для увеличения числа выбитых электронов при фиксированной интенсивности рекомендуется:

- Использовать материалы с минимальной рабочей функцией, оптимально подобранные под длину волны источника света.

- Обеспечить тщательную очистку и защиту поверхности фотокатода от окисления и загрязнений.

- Сохранять нормальное или близкое к нормальному падение света для максимального поглощения.

- Контролировать температуру, избегая чрезмерного нагрева, чтобы не снизить эффективность фотоэффекта.

Роль фотоэффекта в работе солнечных панелей

Фотоэффект лежит в основе преобразования света в электрическую энергию в солнечных панелях. При попадании фотона с энергией, превышающей запрещённую зону полупроводника (обычно кремния), происходит выбивание электрона из валентной зоны в зону проводимости. Это создаёт свободные носители заряда – электроны и дырки.

Для эффективного использования фотоэффекта важно, чтобы ширина запрещённой зоны материала соответствовала спектру солнечного излучения, обычно 1,1–1,4 эВ для кремния. Чем точнее подбирается ширина зоны, тем выше коэффициент преобразования энергии света в электричество.

В солнечных элементах реализуется p-n переход, который создаёт внутреннее электрическое поле. Это поле разделяет носители заряда: электроны движутся к n-области, дырки – к p-области, что формирует электрический ток. Без фотоэффекта генерация этих носителей была бы невозможна.

Качество поверхности и чистота материала напрямую влияют на эффективность фотоэффекта. Минимизация рекомбинации носителей заряда до их сбора снижает потери энергии и увеличивает выходную мощность панели.

Оптимизация слоя антирефлексного покрытия повышает количество поглощаемых фотонов, увеличивая вероятность возникновения фотоэффекта. Толщина активного слоя и его структура определяют длину пути фотонов и, соответственно, эффективность генерации носителей.

Для повышения выхода энергии применяются многослойные структуры, которые используют фотоэффект в нескольких полупроводниках с разной шириной запрещённой зоны, захватывая больше спектра солнечного излучения.

Таким образом, фотоэффект – ключевой процесс, обеспечивающий преобразование солнечного света в электрический ток, а правильный выбор материалов и конструктивных решений позволяет максимально увеличить КПД солнечных панелей.

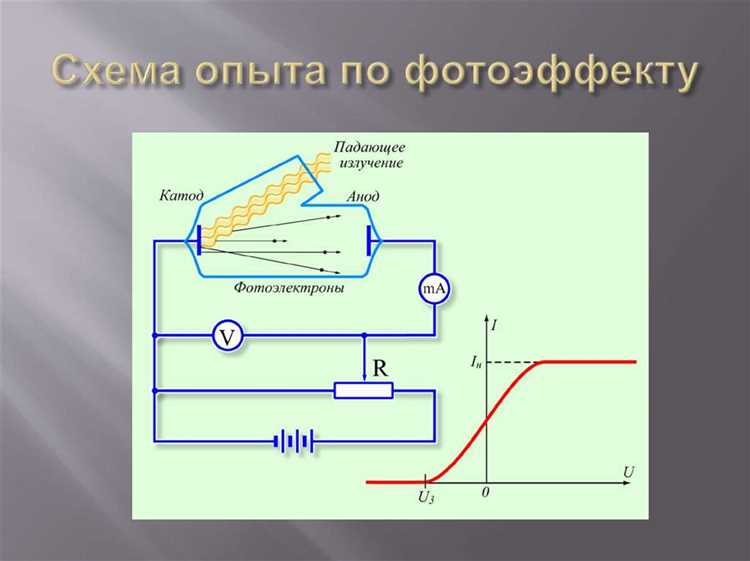

Методы измерения фотоэлектрического тока на практике

Фотоэлектрический ток возникает при освещении фотоприемника и измеряется с помощью специализированных приборов и схем. Для точного определения величины тока применяются следующие методы:

-

Использование микроамперметра с высокой чувствительностью

- Подключается последовательно с фотоприемником.

- Обеспечивает измерение токов в диапазоне от нескольких пикоампер до микроампер.

- Рекомендуется экранирование цепи для минимизации наводок и шумов.

-

Метод усиления сигнала с помощью операционного усилителя

- Фототок преобразуется в напряжение на входе усилителя.

- Используются схемы с обратной связью для стабилизации и повышения точности.

- Обеспечивает измерение слабых фототоков порядка фемтоампер.

-

Использование специализированных фотодетекторных модулей

- Встроенные преобразователи тока в напряжение с калиброванным выходом.

- Удобны для быстрого получения цифровых значений через интерфейсы (например, I2C, SPI).

- Применимы в автоматизированных системах и лабораторных установках.

-

Метод измерения зарядового накопления

- Используется при очень низких токах с применением конденсаторных схем.

- Фотоэлектрический ток накапливает заряд на конденсаторе, который измеряется после определенного времени.

- Позволяет определять фототок с высокой точностью при длительном интегрировании.

При измерениях необходимо учитывать следующие рекомендации:

- Использовать стабилизированное питание и заземление для снижения шумов.

- Минимизировать длину и емкость соединительных проводов для уменьшения паразитных токов.

- Проводить калибровку измерительной аппаратуры с эталонными фототоками или источниками света с известной интенсивностью.

- Температурная стабилизация фотоприемника повышает воспроизводимость результатов.

Как использовать фотоэффект для определения работы выхода материала

Для измерения работы выхода материала применяют фототок, возникающий при освещении поверхности образца монохроматическим светом. Источник света выбирают с известной длиной волны λ, обеспечивающей достаточную энергию фотонов hν для возбуждения электронов.

Эксперимент проводят в вакууме, чтобы избежать ионизации и поглощения фотоэлектронов воздухом. На поверхность материала направляют узкий пучок фотонов, измеряя фототок при разных энергиях фотонов, изменяя длину волны света.

Работа выхода φ определяется по уравнению Эйнштейна для фотоэффекта: φ = hν — eVзап, где Vзап – запирающее напряжение, при котором фототок становится равным нулю. Его находят, постепенно увеличивая отрицательное напряжение на аноде, фиксируя момент прекращения фототока.

Для точности измерений рекомендуют использовать монохроматоры с разрешением не хуже 1 нм и калиброванные фотодатчики. Работу выхода определяют с погрешностью порядка 0,01–0,05 эВ при стабильной температуре образца, поскольку тепловое возбуждение влияет на результат.

Подготовка поверхности критична: она должна быть очищена от оксидов и загрязнений, так как наличие пленок изменяет эффективную работу выхода. Чаще применяют ионную чистку или термическое отжигание в вакууме перед измерениями.

Метод позволяет сравнивать работу выхода различных материалов и контролировать изменения после обработки, например, нанесения покрытий или легирования. Для каждого материала измерения повторяют не менее трёх раз для статистической достоверности.

Вопрос-ответ:

Что происходит с веществом, когда на него попадает свет при фотоэффекте?

Когда свет падает на поверхность вещества, оттуда начинают вылетать отдельные частицы — электроны. Это связано с тем, что энергия света передаётся электронам, и если она достаточна, электроны получают возможность покинуть материал. Такой процесс позволяет понять, как свет взаимодействует с материей на уровне частиц.

Почему для выбивания электронов нужен свет определённой частоты?

Каждый материал требует определённого минимального количества энергии, чтобы вытолкнуть электрон из своей структуры. Энергия связана с частотой света: чем выше частота, тем больше энергия. Если энергия света меньше необходимой, электроны не смогут покинуть вещество, независимо от силы света. Это объясняет, почему только свет с частотой выше пороговой вызывает выбивание электронов.

Как можно объяснить зависимость кинетической энергии вылетающих электронов от частоты света?

Кинетическая энергия электронов напрямую связана с разницей между энергией падающего света и энергией, которую требуется затратить на выход электрона из вещества. Чем больше частота света, тем больше энергия, и тем быстрее и энергичнее вылетают электроны. Эта связь подтверждает, что свет ведёт себя как поток частиц, передающих энергию по квантам.

В чём отличие классического представления света от объяснения фотоэффекта?

Классическая теория считала, что энергия света равномерно распределяется и зависит от его интенсивности. Согласно этой модели, при сильном свете электроны должны постепенно нагреваться и вылетать. Однако фотоэффект показал, что важна именно частота света, а не сила, и электроны вылетают почти мгновенно при достаточной частоте. Это открыло путь к пониманию корпускулярных свойств света.

Какие практические применения имеют знания о фотоэффекте?

Фотоэффект лежит в основе работы многих приборов, например, фотодатчиков и солнечных элементов. Понимание того, как свет выбивает электроны, помогает создавать устройства, способные преобразовывать свет в электрический сигнал или энергию. Это нашло применение в электронике, энергетике и научных исследованиях.