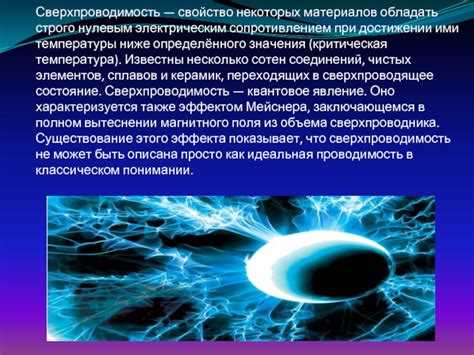

Сверхпроводимость – это квантовомеханический эффект, при котором электрическое сопротивление материала стремится к нулю при охлаждении ниже критической температуры. Этот переход сопровождается полным вытеснением магнитного поля (эффект Мейснера), что отличает сверхпроводники от обычных идеальных проводников.

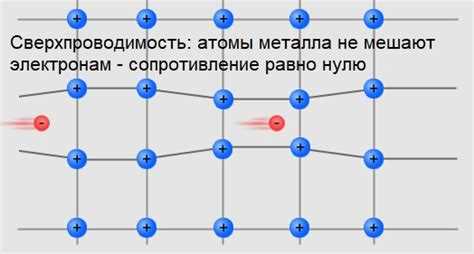

Основой сверхпроводимости служит образование куперовских пар – связанных состояний электронов с противоположными спинами и импульсами, которые конденсируются в единое квантовое состояние. Взаимодействие электронов с фононами кристаллической решетки обеспечивает эффективное притяжение, преодолевающее кулоновское отталкивание, и приводит к возникновению энергетической щели, препятствующей рассеянию и сопротивлению.

Для практического применения сверхпроводников важна критическая температура, которая у большинства традиционных материалов не превышает 30 К. Однако с открытием высокотемпературных сверхпроводников, таких как купраты, с критическими температурами свыше 130 К, стало возможным использование сверхпроводимости при относительно высоких температурах. Для достижения и поддержания сверхпроводящего состояния необходимы специализированные методы охлаждения и контроля внешних полей.

Механизм исчезновения электрического сопротивления в сверхпроводниках

Исчезновение электрического сопротивления в сверхпроводниках обусловлено образованием куперовских пар – связанных состояний двух электронов с противоположными спинами и импульсами. Эти пары взаимодействуют с кристаллической решеткой посредством фононов, что приводит к эффективному притяжению между электронами при температурах ниже критической.

Куперовские пары формируют конденсат Бозе-Эйнштейна, движущийся как единное квантовое состояние без рассеяния на дефектах и колебаниях решетки. В результате электропроводность становится идеальной, поскольку отсутствуют процессы, вызывающие сопротивление в нормальном состоянии металла.

Ключевым параметром является энергетическая щель Δ, возникающая на уровне Ферми, препятствующая разрушению куперовских пар тепловыми фононами. Значение Δ зависит от температуры и материала, снижаясь к нулю при достижении критической точки.

При внешнем электрическом поле пары приобретают коллективный импульс, обеспечивая бездиссипативный ток. Диссипативные процессы отсутствуют, поскольку нет рассеяния свободных носителей – пары связаны и не подвержены обычным механизмам сопротивления.

Для практического использования сверхпроводимости важно поддерживать температуру ниже критической и избегать магнитных полей выше критического значения, которые разрушают куперовские пары, восстанавливая сопротивление.

Роль кооперативного поведения электронов в формировании сверхпроводящего состояния

Сверхпроводимость возникает благодаря коллективному взаимодействию электронов, формирующих куперовские пары – состояние с отрицательной энергией связывания. В обычных условиях электроны в металлах движутся хаотично и сталкиваются с решёткой, вызывая сопротивление. При температуре ниже критической взаимодействие с фононами решётки приводит к появлению эффективного притяжения между электронами с противоположными спинами и импульсами.

Это притяжение компенсирует кулоновское отталкивание, создавая устойчивые куперовские пары, которые движутся без рассеяния. Кооперативное поведение пар проявляется в когерентном макроскопическом квантовом состоянии, описываемом волновой функцией с длинной когерентной длиной. Благодаря этому сверхпроводящее состояние характеризуется отсутствием электрического сопротивления и эффектом Мейснера – вытеснением магнитного поля из объема сверхпроводника.

Ключевой параметр – энергия связывания куперовских пар, определяющая величину энергетической щели и критическую температуру сверхпроводимости. Для материалов с сильным электрон-фононным взаимодействием наблюдается высокая критическая температура, что подтверждается экспериментами на металлосодержащих соединениях. В сложных сверхпроводниках, таких как купраты, механизмы кооперации электронов могут быть иными, с участием спиновых флуктуаций и электронных корреляций.

Практическое применение требует точного управления параметрами взаимодействия электронов и структурой материала, что достигается легированием и контролем дефектов кристаллической решётки. Моделирование и экспериментальное исследование кооперативных эффектов позволяет разрабатывать новые сверхпроводники с повышенными характеристиками, расширяя диапазон рабочих температур и критических полей.

Влияние температуры на критический переход в сверхпроводимость

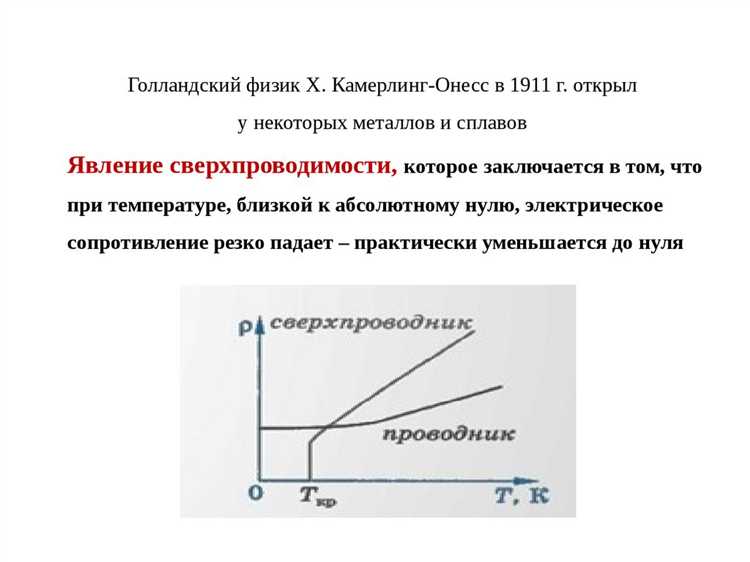

Критическая температура (Tc) – ключевой параметр, при достижении которого материал переходит в сверхпроводящее состояние. Для большинства низкотемпературных сверхпроводников Tc варьируется от нескольких Кельвинов до около 23 К. Высокотемпературные сверхпроводники демонстрируют Tc свыше 77 К, что значительно расширяет области их применения.

Температурная зависимость сопротивления резко меняется при приближении к Tc: при охлаждении до температуры чуть ниже Tc сопротивление материала падает практически до нуля. Измерения показывают, что переход происходит в узком температурном диапазоне, обычно менее 1 К, что свидетельствует о высоком качестве образцов и однородности материала.

Термодинамическая стабильность сверхпроводящего состояния определяется балансом энергии между нормальным и сверхпроводящим фазами. Снижение температуры усиливает конденсацию куперовских пар, что обеспечивает исчезновение электрического сопротивления. При превышении Tc куперовские пары разрушаются, и материал возвращается в нормальное состояние.

Влияние температуры на критическое магнитное поле (Hc) тесно связано с Tc: при приближении к Tc Hc уменьшается по закону Hc(T) = Hc(0)[1 — (T/Tc)²]. Таким образом, вблизи Tc сверхпроводимость легко разрушается даже слабым внешним полем.

Для практического применения важно поддерживать рабочую температуру существенно ниже Tc, чтобы обеспечить устойчивость сверхпроводящего состояния к температурным флуктуациям и внешним воздействиям. В случае высокотемпературных сверхпроводников оптимальной считается эксплуатация при 20-30 К ниже Tc, что минимизирует риски перехода в нормальное состояние.

Резкое изменение физических свойств при критической температуре используется для точного определения Tc в экспериментах. Контроль температуры с точностью до миллиКельвинов необходим для корректного изучения перехода и оценки параметров сверхпроводника.

Магнитные свойства сверхпроводников и эффект Мейснера

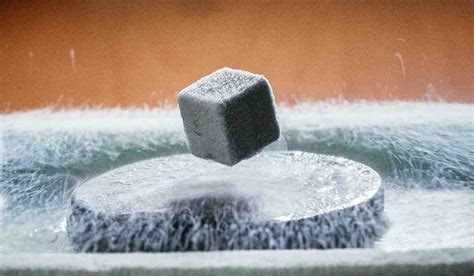

Сверхпроводники характеризуются полным вытеснением магнитного поля из своего объема при переходе в сверхпроводящее состояние – явление известно как эффект Мейснера. Это принципиально отличает их от идеальных проводников, где магнитное поле сохраняется.

Основные особенности магнитных свойств сверхпроводников:

- Глубина проникновения магнитного поля (λ): Толщина поверхностного слоя, в котором магнитное поле экспоненциально затухает. Для классических сверхпроводников λ находится в диапазоне от 10 до 100 нм.

- Критическое магнитное поле (Hc): Максимальное поле, при котором сохраняется сверхпроводимость. Для типичных металлических сверхпроводников Hc достигает от нескольких десятков до сотен миллиТесла.

- Типы сверхпроводников по поведению в магнитном поле:

- Тип I – при превышении Hc сверхпроводимость полностью разрушается, характерно резкое появление нормального состояния.

- Тип II – существует два критических поля: Hc1 и Hc2. При H < Hc1 действует эффект Мейснера, при Hc1 < H < Hc2 магнитное поле проникает через квантованные вихри, а при H > Hc2 сверхпроводимость исчезает.

Рекомендации по изучению магнитных свойств сверхпроводников:

- Использовать методику измерения магнитной восприимчивости с высокой точностью для определения λ и критических полей.

- Применять магнитно-резонансные и сканирующие магнитные микроскопы для визуализации вихревых структур в сверхпроводниках II типа.

- Исследовать влияние примесей и дефектов на величину λ и критические поля, так как они существенно влияют на магнитное поведение.

Эффект Мейснера служит основой для разработки магнитных экранов и устройств с нулевым сопротивлением, где контроль магнитного поля через сверхпроводящие материалы критичен для стабильной работы.

Типы сверхпроводников и их микроскопические отличия

Сверхпроводники первого рода характеризуются полным вытеснением магнитного поля (эффект Мейснера) до критического поля Hc. Их сверхпроводящее состояние объясняется классической теорией BCS, где электроны образуют куперовские пары через фононное взаимодействие. Энергетическая щель Δ в спектре возбуждений открывается при переходе в сверхпроводящее состояние и одинакова по всему Ферми-поверхности. Примеры – чистый свинец, ртуть.

Сверхпроводники второго рода допускают проникновение магнитного поля в виде квантованных вихрей выше нижнего критического поля Hc1 и сохраняют сверхпроводимость до верхнего Hc2. Микроскопически они описываются обобщениями BCS, учитывающими сильное электронное взаимодействие и неоднородность порядка. Характерны неоднородные куперовские пары и анизотропная энергетическая щель. Яркие представители – ниобий, титан.

Высокотемпературные сверхпроводники (HTSC) демонстрируют сложные механизмы сцепления электронов, выходящие за пределы фононного обмена. Модель d-волнового симметричного порядка с узлами энергетической щели отражает сильную связь и электронные корреляции. Важную роль играют спиновые флуктуации, а куперовские пары локализованы в плоскостях медь-кислородных слоёв. Классика – купраты и железосодержащие pnictides.

Новые классы сверхпроводников, включая топологические, проявляют нестандартные квазичастицы – майорановские фермионы и спиново-орбитальное взаимодействие. Их микроскопия связана с нарушением инверсной симметрии и мультикомпонентными ордер параметрами, что позволяет реализовать необычные квантовые состояния и перспективы для квантовых вычислений.

Рекомендации по изучению: при исследовании сверхпроводников важно учитывать характер взаимодействия (электрон–фонон или электрон–электрон), симметрию ордера и влияние магнитного поля на структуру куперовских пар. Аналитические методы, сочетающие квантовую теорию поля и экспериментальные спектроскопические данные, дают наиболее точное понимание микроскопии разных типов сверхпроводимости.

Практическое значение критического тока и поля для применения сверхпроводимости

Критический ток (Ic) и критическое магнитное поле (Hc) определяют границы работоспособности сверхпроводящих материалов. Их знание необходимо при проектировании устройств, где требуется стабильная сверхпроводимость без перехода в нормальное сопротивление.

- Магниты для МРТ: В сверхпроводящих обмотках допустимый ток должен оставаться ниже Ic с учётом неравномерного распределения по сечению. Например, NbTi-магниты работают при Ic ≈ 1000 A при 4,2 К и поле до 6 Тл.

- Токовые ограничители: В устройствах защиты электросетей критическое поле определяет чувствительность к внешним возмущениям. При превышении Hc сверхпроводник резко теряет проводимость, прерывая ток за миллисекунды.

- Криоэлектроника: В тонкоплёночных элементах типа SQUID параметры Ic порядка миллиампер и Hc в пределах нескольких мТл требуют точного экранирования от внешнего магнитного шума.

- Линии передачи энергии: В ВТСП-лентах типа YBCO, применяемых в сетях переменного тока, Ic при 77 К составляет 100–500 A на миллиметр ширины. Превышение Hc приводит к потерям и нарушению фазовой устойчивости.

При проектировании учитываются не только номинальные значения Ic и Hc, но и температурная стабильность, однородность материала, ориентация внешнего поля. Для практического применения требуется 20–30% запас от критических значений с учётом длительной эксплуатации и внешних воздействий.

Методы диагностики и исследования сверхпроводящих материалов

Изучение сверхпроводимости требует точных методов, способных выявить ключевые физические параметры материала: критическую температуру, плотность тока, магнитную проницаемость и структуру фазовых переходов. Основными инструментами диагностики служат криогенные, магнитные и спектроскопические методы.

Одним из базовых подходов является метод четырёхзондового измерения сопротивления. Он позволяет точно определить критическую температуру перехода в сверхпроводящее состояние. Для этого образец охлаждают в жидком гелии или азоте, постепенно снижая температуру, и фиксируют падение сопротивления до нуля.

Магнитные методы, включая SQUID-магнитометрию (сверхпроводящие квантовые интерференционные устройства), применяются для регистрации эффекта Мейсснера и измерения магнитной восприимчивости. SQUID обеспечивает чувствительность до 10−15 Тл, позволяя обнаружить сверхпроводимость даже в микроскопических объёмах вещества.

Метод ЭПР (электронный парамагнитный резонанс) используется для исследования изменений электронного состояния при переходе в сверхпроводящее состояние. Совместно с ним применяют ЯМР (ядерный магнитный резонанс), позволяющий отслеживать локальные изменения в структуре кристаллической решётки и взаимодействия спинов.

Для визуализации вихрей Абрикосова применяют сканирующую туннельную микроскопию (STM). Эта методика даёт атомарное разрешение и позволяет наблюдать структуру вихрей в области смешанного состояния сверхпроводника второго рода.

Рентгеновская дифракция используется для определения фазового состава и дефектов кристаллической решётки. Особенно важна при исследовании керамических ВТСП (высокотемпературных сверхпроводников), где критические свойства зависят от кислородной нестехиометрии и наличия примесей.

Также применяются методики измерения теплового расширения, калориметрии и термоэлектрической силы. Они позволяют анализировать поведение материала вблизи критической температуры и уточнять параметры фононного взаимодействия.