Неравномерность светового потока в пространстве среды вызывает локальные различия в фотонной плотности, что напрямую влияет на процессы фотосинтеза, терморегуляции и зрительного восприятия. В природе такой эффект проявляется, например, в лесных экосистемах: плотная крона деревьев ограничивает проникновение солнечного света, создавая выраженные зоны тени и пятна интенсивного освещения. Аналогичные условия возникают в подводных слоях воды, где свет рассеивается и поглощается частицами взвеси и органическими веществами.

В инженерной практике к неравномерному освещению необходимо подходить системно. Например, в агротехнических теплицах распределение света влияет на рост растений: при интенсивности ниже 200 мкмоль/м²·с в теневых зонах наблюдается снижение продуктивности до 30%. Для коррекции используются светорассеивающие экраны, направленные светильники и датчики фотонного потока, подключённые к системам автоматического управления.

В архитектурном проектировании важно учитывать ориентацию фасадов, отражающую способность отделочных материалов и геометрию внутренних пространств. В помещениях с односторонним остеклением уровень освещённости на расстоянии 4–5 метров от окна может снижаться более чем в 10 раз. Решения включают в себя использование световых колодцев, преломляющих отражающих панелей и интеллектуального управления искусственным освещением с градиентной настройкой яркости.

Низкий контраст и отсутствие равномерной освещённости особенно критичны в производственных зонах. Согласно нормативу СНиП 23-05-95, минимальная освещённость рабочих поверхностей должна составлять 300–500 лк. При неравномерности коэффициент освещённости менее 0,7 приводит к увеличению визуального утомления и росту вероятности ошибок. Решение – применение модульных LED-систем с калибровкой интенсивности и учётом отражательной способности всех поверхностей.

Причины неравномерного освещения в природных и искусственных средах

Неравномерность освещения возникает вследствие конкретных физических, геометрических и технологических факторов. Эти причины различны для природных и искусственно созданных сред, но их объединяет нарушение однородности потока света в пространстве.

- Рельеф и плотность объектов. В природной среде горы, холмы, леса и плотные кроны деревьев блокируют прямые солнечные лучи, создавая пятна тени и световые просветы. Это приводит к выраженной фрагментации светового поля, особенно в лесной подстилке.

- Атмосферные условия. Облака, пыль, дым и аэрозоли рассеивают и поглощают солнечный свет, изменяя его направление и интенсивность. Например, при высокой влажности плотность рассеяния увеличивается в 1.5–2 раза, особенно в утренние часы.

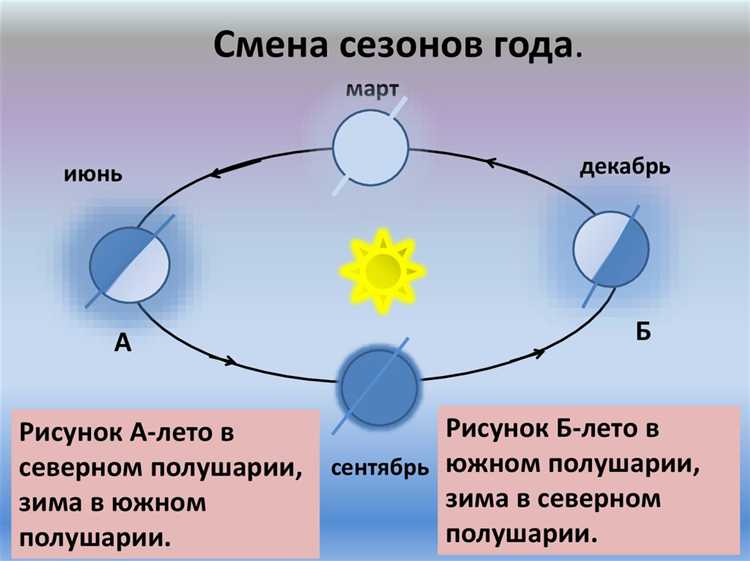

- Положение Солнца. Угол падения солнечного света влияет на длину теней и распределение освещённости. На широтах выше 45° интенсивность света в зимнее время падает более чем на 60%, что критично для оценки освещённости в аграрных и лесных зонах.

- Архитектурные препятствия. В искусственных средах основным фактором является тенеобразование от зданий, колонн, оборудования. Высота объекта в 10 м при угле солнечного падения 30° создаёт тень длиной более 17 м, что критично при проектировании освещения улиц и промышленных площадок.

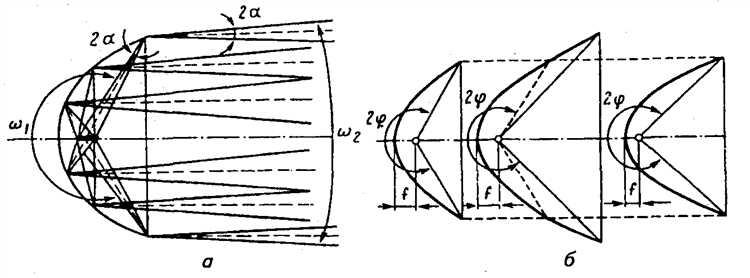

- Некорректное размещение источников света. В помещениях неправильно подобранные расстояния между светильниками, их угол наклона и тип отражателей приводят к локализованной засветке и тёмным зонам. Например, при установке светильников с углом рассеивания менее 60° на высоте 2,5 м расстояние между ними не должно превышать 2 м.

- Неоднородность отражающих поверхностей. Разные коэффициенты отражения у стен, потолков, мебели и оборудования вызывают дисбаланс вторичного светового потока. Отражательная способность белой стены составляет до 80%, тогда как у тёмного бетона – менее 20%.

- Износ и загрязнение светильников. Пылевые отложения и старение ламп снижают их световой поток до 30–40% через 2–3 года эксплуатации без очистки и замены.

Для минимизации неравномерности освещения необходимо проводить оптическое моделирование светового поля, учитывать реальные характеристики отражения и поглощения материалов, регулярно обслуживать осветительные приборы и корректировать проектные параметры в зависимости от сезонных и погодных условий.

Методы измерения распределения света в замкнутых и открытых пространствах

Для оценки светового поля в различных условиях применяются приборные и вычислительные методы, адаптированные под специфику среды. В замкнутых пространствах ключевое значение имеет учет отражений от поверхностей, в то время как в открытых – влияния рассеяния в атмосфере и переменной облачности.

В замкнутых помещениях распространены методы точечного и панорамного замера освещённости с использованием люксметров и фотометрических камер с широким углом обзора. Для построения детализированной карты распределения света применяются массивы датчиков на сетке 0,5×0,5 м при высоте 0,85 м от пола. Измерения проводятся при включенных только постоянных источниках, исключая естественное освещение, что позволяет получить объективные характеристики искусственного светового потока.

В открытых пространствах используются высокоточные радиометры и спектрорадиометры, регистрирующие горизонтальную и вертикальную освещённость с временным шагом в 1 секунду. Измерения повторяются в течение суток для построения динамических моделей освещенности. Также применяется фотограмметрия с дронов, позволяющая регистрировать плотность светового потока на уровне земной поверхности и на высоте до 50 метров, с разрешением до 5 см на пиксель.

Для оценки распределения света в сложных ландшафтных условиях применяются LiDAR-системы с функцией обратного рассеяния, что позволяет учитывать влияние рельефа и растительности на формирование световых пятен и теневых зон. Полученные данные интегрируются в программные среды моделирования (например, DIALux или Radiance) с последующей визуализацией и анализом светораспределения по временным и пространственным параметрам.

Для повышения точности измерений рекомендуется:

- Проводить калибровку приборов перед каждой серией замеров

- Фиксировать погодные условия и координаты в момент измерения

- Использовать приборы с косинусной поправкой в полевых условиях

- Сохранять интервальность данных для анализа пиков и падений освещенности

Влияние неоднородного освещения на рост растений в агротехнике

Неоднородное освещение в теплицах и вертикальных фермах вызывает значительные вариации в фотосинтетической активности растений. При изменении уровня PAR (Photosynthetically Active Radiation) от 200 до 800 мкмоль/м²·с наблюдается неоднородность роста до 35% по биомассе между растениями одного вида. Это особенно критично для культур с высокой чувствительностью к интенсивности света, таких как салат, базилик и клубника.

В условиях неравномерного освещения растения, находящиеся в теневых зонах, демонстрируют удлинение междоузлий и снижение концентрации хлорофилла. Это снижает товарную привлекательность продукции и увеличивает время до сбора урожая. Для томатов при снижении освещённости ниже 400 мкмоль/м²·с рост побегов замедляется на 18–22%, что требует перераспределения питательных веществ в пользу вегетативной массы.

Рекомендации: избегать точечных источников света, устанавливать равномерно распределённые светодиодные панели с углом рассеивания не менее 120°. Использовать спектральный контроль: в зонах с пониженной интенсивностью увеличить долю синего света до 25% для компенсации дефицита фотоморфогенетической стимуляции. Обязателен мониторинг DLI (Daily Light Integral) с разрешением не менее 1 м² для каждой зоны культуры.

Интеграция сенсорных сетей позволяет отслеживать изменения освещённости в реальном времени и адаптировать световой режим автоматически. Применение таких систем снизило межрядовую дисперсию урожайности на 12–15% в контролируемых агросредах.

Оптические искажения в средах с переменной плотностью освещения

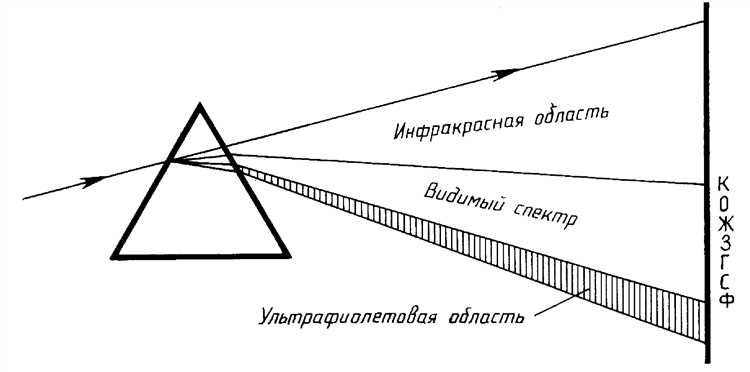

Изменение пространственного распределения освещённости приводит к неоднородной преломляющей способности среды, что влечёт за собой деформацию светового фронта. В таких условиях возникают искажения, аналогичные эффекту миража: лучи отклоняются от прямолинейной траектории, формируя иллюзорные изображения и смещения объектов.

Наиболее чувствительными к подобным искажениям являются высокоточные оптические системы, работающие в условиях нестабильного светового фона: телескопы, лазерные дальномеры, интерферометры. В атмосфере с переменной плотностью освещения, вызванной конвекцией или загрязнением, показатель преломления изменяется локально, и это нарушает фазовую однородность излучения.

Для компенсации: рекомендуется применять адаптивную оптику с деформируемыми зеркалами, позволяющими корректировать фазовые искажения в реальном времени. Также эффективны фазовые решётки и цифровая обработка волнового фронта, особенно в условиях динамически изменяющейся освещённости.

Визуализация распределения освещённости с помощью фотометрических датчиков помогает выявить участки с наибольшим градиентом светового потока. Эти зоны критичны для точности измерений, и в них следует снижать экспозицию или экранировать световыми фильтрами переменной плотности.

В лабораторных условиях необходимо стабилизировать световую среду путём экранирования внешних источников и использования ламп с регулируемым спектральным составом. Для точных экспериментов требуется поддержание однородности освещения не хуже 2% на площади регистрации.

Трудности проектирования освещения в архитектурных и интерьерных решениях

Основная сложность при работе со светом в пространстве с неравномерным распределением освещения заключается в точной оценке влияния отражающих и поглощающих поверхностей. Например, тёмные матовые материалы могут снижать общий световой поток на 30–60 %, в то время как глянцевые светлые покрытия усиливают отражённый свет, формируя вторичные световые зоны и блики, усложняющие восприятие пространства.

Особое внимание требует проектирование освещения в помещениях со смешанным естественным и искусственным светом. В дневное время коэффициент естественной освещённости (КЕО) может достигать 5–8 % у окон и снижаться до 0,5 % в глубине помещения. Это вызывает яркостные контрасты, превышающие рекомендуемые пределы 1:5, что может привести к зрительному дискомфорту и ошибкам в восприятии деталей.

Расчёт и позиционирование светильников должны учитывать геометрию пространства, высоту потолков и направленность световых пучков. Использование асимметричных светильников позволяет компенсировать недостаток света в удалённых зонах, но требует точного моделирования с применением программ типа DIALux или Relux для исключения пересвеченных участков и теневых зон.

В интерьерах с многоуровневым потолком или сложной архитектурой (арки, ниши, колонны) формируются области неравномерного распределения яркости, не всегда очевидные на этапе визуальной оценки. Для устранения таких эффектов необходимо применять адаптивные системы управления светом с автоматической регулировкой интенсивности на основе датчиков освещённости и присутствия.

Ошибки при выборе цветовой температуры приводят к искажению восприятия материалов и глубины пространства. В помещениях с преобладанием холодного естественного света (5000–6500 К) не рекомендуется использовать светильники с температурой ниже 2700 К, так как это создаёт визуальный конфликт, ухудшающий цветопередачу. Оптимальный диапазон – 3500–4500 К при индексе цветопередачи (CRI) не менее 90.

Отсутствие предварительной светотехнической симуляции в проектах с нестандартной архитектурой часто приводит к избыточному энергопотреблению. Перерасход может достигать 20–40 % по сравнению с оптимизированной системой освещения, что требует не только дополнительных затрат, но и повышает тепловую нагрузку на пространство.

Использование световой симуляции для моделирования сложных распределений

Для точного моделирования сложных распределений необходимо использовать высококачественные 3D-модели с корректно заданными коэффициентами отражения и прозрачности материалов. Недооценка этих параметров ведёт к значительным искажениям светового поля и ошибкам в оценке освещённости.

Рекомендуется применять гибридные методы: совмещение прямого трассирования лучей для основных источников света и радиационного переноса для диффузного рассеивания. Это обеспечивает баланс между точностью и вычислительной нагрузкой.

Для динамических сред с изменяющейся освещённостью полезно использовать временную дискретизацию и адаптивное разрешение сетки симуляции. Такой подход позволяет моделировать переходы света в условиях переменных условий, например, при смене положения солнца или движении объектов.

Важным этапом является валидация модели с помощью измерений реального освещения с применением фотометрических приборов. Сопоставление данных симуляции и эксперимента позволяет корректировать параметры и повысить достоверность прогнозов.

Оптимизация симуляции достигается использованием параллельных вычислений на GPU, что сокращает время обработки и позволяет применять симуляцию в интерактивных задачах проектирования освещения и анализа светораспределения в сложных архитектурных объектах.

Вопрос-ответ:

Что такое среда с неравномерным распределением света и почему она важна для исследований?

Среда с неравномерным распределением света характеризуется тем, что интенсивность освещения в разных точках пространства различается. Такие условия создаются, например, в помещениях с точечными источниками света или на улице при частичной тени деревьев. Изучение таких сред важно, поскольку они влияют на зрительное восприятие, работу фотосенсоров и рост растений, а также применяются в архитектуре и дизайне для создания комфортной атмосферы.

Какие методы применяются для измерения и анализа распределения света в таких средах?

Для оценки распределения света обычно используют фотометрические приборы — люксметры и спектрофотометры, которые фиксируют интенсивность и спектр освещения в разных точках. Также применяют компьютерное моделирование с помощью программ, способных учитывать отражения и преломления света. В лабораторных условиях часто используют специальные камеры с фотодатчиками для создания детальной карты освещенности.

Какие эффекты на объекты или живые организмы могут возникать при неравномерном распределении света?

Неравномерное освещение влияет на поведение и физиологию живых организмов. Например, растения могут изменять направление роста, стремясь к более ярким участкам, а у человека визуальная нагрузка может увеличиваться, вызывая усталость глаз при сильных перепадах яркости. В технике неравномерность освещения может приводить к снижению точности оптических систем и ухудшению качества изображений.

Какие сложности возникают при проектировании освещения в помещениях с учетом неравномерного распределения света?

Одной из главных задач является достижение баланса между функциональностью и комфортом. Из-за точечного характера светильников появляются тени и пятна яркости, что требует тщательного выбора типа и расположения источников. Необходимо учитывать отражения от поверхностей, цвет стен и мебели, чтобы избежать слепящих эффектов и обеспечить равномерный световой фон, минимизирующий дискомфорт для глаз.

Какие области применения изучения неравномерного распределения света наиболее актуальны в настоящее время?

Данные исследования находят применение в архитектурном проектировании, где важно создавать комфортные интерьеры с правильным световым распределением. Кроме того, они востребованы в сельском хозяйстве для оптимизации условий выращивания растений и в медицине — при проектировании операционных и диагностических кабинетов. В индустрии развлечений и кино также важна точная настройка света для создания нужного визуального эффекта.

Как влияет неравномерное распределение света на развитие растений в помещении?

Неравномерное распределение света в помещении приводит к тому, что растения получают разное количество света в зависимости от своего расположения. Те, что находятся ближе к источнику света, развиваются активнее и растут быстрее, в то время как растения в затенённых зонах могут испытывать дефицит света, что замедляет фотосинтез и замедляет рост. В результате формируется неравномерная растительность, и некоторые виды могут вовсе погибнуть из-за недостатка освещения. Для поддержания здорового развития важно продумать освещение таким образом, чтобы обеспечить максимально равномерное распределение светового потока.