После завершения строительных работ вопрос отвода воды от фундамента становится критически важным. Даже при качественной гидроизоляции без эффективной системы водоотведения фундамент со временем может подвергнуться разрушению из-за сезонного подъёма грунтовых вод, дождевых осадков и таяния снега. Согласно инженерным нормам, уровень влажности грунта у основания дома должен оставаться стабильным вне зависимости от погодных условий. Это возможно только при реализации комплекса мероприятий по отводу воды.

Нарушение дренажного режима приводит к осадке фундамента, трещинам в стенах и подвалам с постоянной сыростью. В зоне риска находятся дома, построенные на глинистых и суглинистых почвах, где вода задерживается особенно долго. Поэтому важно ещё на этапе завершения строительных работ предусмотреть, какие именно системы будут применяться: поверхностный или глубинный дренаж, отмостка, водосточная система и ливневая канализация.

Каждый способ требует индивидуального расчёта. Например, глубинный дренаж эффективно работает на участках с высоким уровнем грунтовых вод, но требует укладки геотекстиля, щебня и перфорированных труб с уклоном не менее 2 см на метр. Отмостка шириной не менее 80 см с уклоном от дома отводит осадки от стен и основания, снижая гидростатическую нагрузку. Без этих элементов вода будет накапливаться у фундамента, разрушая его структуру в течение первых 5–7 лет эксплуатации здания.

Как устроить отмостку для защиты фундамента от дождевой воды

Отмостка должна быть сплошной, водонепроницаемой и примыкать к цоколю без зазоров. Ширина – минимум 60 см, но оптимально – 80–100 см, особенно при глинистом грунте. Уклон от здания – не менее 2–3° (2–3 см на 1 метр ширины) для эффективного стока осадков.

Первый этап – снятие растительного слоя на глубину 20–25 см. Далее основание трамбуется и засыпается песчаной подушкой толщиной 10–15 см, увлажнённой и утрамбованной. Сверху укладывается 5–10 см щебня фракции 5–20 мм для дренажа.

Финишный слой – бетон (марка не ниже М200) толщиной 7–10 см с обязательным армированием сварной сеткой 100×100 мм из проволоки Ø4–5 мм. Швы через каждые 2–3 м заполняются эластичным герметиком для компенсации температурных деформаций.

Между отмосткой и цоколем прокладывается демпферная лента или слой рубероида, чтобы исключить передачу напряжений на фундамент. При наличии цокольной облицовки рекомендуется завести гидроизоляционный слой за её край.

Для регионов с пучинистыми грунтами применяется утеплённая отмостка: поверх щебня укладывается экструдированный пенополистирол толщиной 5 см, затем арматура и бетон. Это предотвращает промерзание грунта у основания дома.

После заливки бетонную поверхность защищают плёнкой на 3–5 суток для равномерного набора прочности. Нанесение пропитки на основе силикатов или полиуретана снижает водопоглощение и увеличивает срок службы отмостки.

Применение дренажной трубы по периметру фундамента

Укладка дренажной трубы вокруг фундамента предотвращает скопление воды в зоне подошвы, снижая риск подмывания основания и появления трещин. Оптимальное расстояние от трубы до стены – 0,5–1 м, глубина заложения – на 30–40 см ниже уровня подошвы фундамента.

Для устройства используется перфорированная труба диаметром 100–110 мм, обёрнутая геотекстилем для фильтрации мелких частиц и предотвращения заиливания. Рекомендуется укладывать трубу с уклоном 1–2 см на погонный метр в сторону сборного колодца или точки сброса.

Траншея заполняется послойно: на дно насыпается щебень фракции 20–40 мм толщиной 10–15 см, далее укладывается труба, сверху засыпается тем же щебнем до уровня 10 см выше трубы. Затем конструкция оборачивается геотекстилем и засыпается песчано-грунтовой смесью с последующей трамбовкой.

Периодическая проверка работоспособности системы проводится через ревизионные колодцы, устанавливаемые в углах и через каждые 10–15 метров по длине трассы. В регионах с промерзанием грунта необходимо утепление трубы или её укладка ниже глубины промерзания.

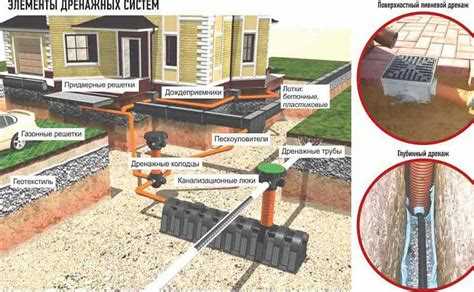

Организация ливневой канализации на участке

Эффективная ливневая канализация предотвращает скопление осадков у фундамента и снижает риск подмыва грунта. Для частного дома целесообразно применять точечную и линейную систему одновременно. Точечные водоприёмники устанавливаются под водосточными трубами, а линейные лотки монтируются вдоль отмостки, дорожек и въездов.

При проектировании уклон трубопровода должен составлять не менее 2 см на погонный метр. Диаметр труб – от 110 мм для ливнёвки без большого объёма стока, до 160 мм при подключении нескольких точек сбора. Оптимальный материал – ПВХ или ПНД с гладкими стенками внутри, что уменьшает вероятность засоров.

Глубина заложения труб – ниже уровня промерзания (в средней полосе – от 1,2 м). При невозможности выполнить глубокую прокладку используют утепление труб или кабельный подогрев. Обязательно устанавливаются смотровые колодцы на поворотах и каждые 25 м по длине трассы.

Сброс воды возможен в дренажный колодец с фильтрацией через гравий и геотекстиль либо в накопительную ёмкость с последующим отводом. При высоком уровне грунтовых вод исключается использование фильтрующих колодцев – в этом случае требуется герметичный резервуар с откачкой.

Важно: все элементы системы должны иметь ревизионный доступ. Засорение даже одной точки снижает эффективность всей системы. Установка пескоуловителей на входах в колодцы обязательна для защиты от ила и мусора.

Использование водоотводных лотков вдоль дорожек и подъездов

Лотки устанавливаются по краям дорожек, отмосток и подъездных путей с уклоном в сторону основного водосборного коллектора. Минимальный продольный уклон – 0,5–1 см на метр. Это обеспечивает стабильный сток даже при умеренных осадках.

Для частного дома рекомендуется использовать лотки из полимербетона или армированного пластика, устойчивые к нагрузкам до 3,5 тонн (класс нагрузки А15–C250). Глубина – от 70 до 150 мм, в зависимости от интенсивности водосбора. Ширина – от 100 до 200 мм.

Решётки выбираются с учётом пешеходной или автомобильной нагрузки. Чугунные предпочтительнее при наличии транспорта, пластиковые – для пешеходных зон. Фиксация решёток должна быть надёжной, с защёлками или болтовыми креплениями, чтобы исключить смещение при эксплуатации.

Перед установкой лотков устраивается бетонное основание толщиной не менее 100 мм. Боковые стенки заливаются с зазором не более 10 мм от корпуса лотка, чтобы избежать разрушения при температурных деформациях. Герметизация стыков выполняется с использованием битумных мастик или полиуретановых герметиков.

Каждые 10–15 метров предусматриваются смотровые или пескоуловительные колодцы для обслуживания. Лотки подключаются к централизованной или ливневой дренажной системе через герметичные патрубки.

Запрещается сбрасывать воду с лотков непосредственно на грунт у фундамента. Вся система должна обеспечивать отвод минимум на 3 метра от здания или в закрытую канализацию.

Укладка геотекстиля для предотвращения заиливания дренажа

Геотекстиль необходим для защиты дренажной системы от заиливания, что может полностью вывести её из строя. Материал должен быть водопроницаемым, но с плотностью не менее 100 г/м² – оптимально 150–200 г/м². Выбор ткани зависит от типа грунта: для песчаных почв подходит тканый материал, для глинистых – нетканый иглопробивной.

Перед укладкой выкапывают траншею шириной 40–50 см и глубиной на 20 см ниже подошвы фундамента. Дно выравнивают и уплотняют. Геотекстиль укладывают с нахлестом не менее 30 см на стыках и с запасом по краям, чтобы завернуть материал поверх дренажной насыпи.

На геотекстиль насыпают 10–15 см щебня фракции 20–40 мм, укладывают перфорированную трубу с уклоном 1–2 см на метр, затем засыпают еще одним слоем щебня до уровня 10 см ниже поверхности грунта. После этого геотекстиль заворачивают поверх щебня, полностью изолируя трубу от почвы. Оставшееся пространство засыпают песком или плодородным грунтом.

Ошибкой является укладка материала без нахлестов или с повреждениями – это приводит к проникновению частиц грунта и заиливанию. Также недопустимо использовать полиэтилен или другие влагонепроницаемые пленки вместо геотекстиля.

При правильной укладке срок службы дренажа превышает 20 лет без необходимости ремонта или очистки.

Подключение дренажной системы к водосборному колодцу

Для эффективного отвода воды от фундамента необходимо правильно подключить дренажную систему к водосборному колодцу. Колодец размещают в самой низкой точке участка, чтобы обеспечить самотечный слив воды. Расстояние от дома должно составлять не менее 5 метров, при этом глубина – ниже уровня заложения фундамента, обычно от 2 до 3 метров.

Дренажные трубы укладывают с уклоном 2–3 см на погонный метр в сторону колодца. Соединения выполняются герметично, с применением муфт и уплотнительных колец, чтобы исключить утечку и заиливание. При монтаже важно соблюдать уровень заглубления труб: не менее 30 см от поверхности и не выше дна фундамента.

Колодец оборудуется фильтрующим слоем из щебня фракции 20–40 мм и геотекстиля для предотвращения засора. Внутри устанавливают приемную трубу диаметром не менее 110 мм, входящую в нижнюю часть конструкции. Для обслуживания колодца монтируется съемная крышка и инспекционный люк.

Если уровень грунтовых вод высок, рекомендуется использовать герметичный пластиковый колодец с переливной трубой для подключения к канализации или откачке насосом. Диаметр колодца – от 600 мм, объем – не менее 0,5 м³. При необходимости в систему включают обратный клапан, чтобы исключить обратный поток воды.

Способы уклона участка для отвода талой и дождевой воды

Правильная организация уклона участка – ключевой элемент защиты фундамента от переувлажнения. Основная цель – обеспечить естественное стекание осадков и талой воды в сторону дренажных систем или пониженных зон.

- Планировка с уклоном от фундамента: Поверхность земли должна иметь уклон минимум 5–10% (5–10 см на каждый метр) от стен дома. Это обеспечивает быстрый отвод воды от цоколя.

- Создание ливневых канав: По периметру участка формируются продольные канавы глубиной 20–30 см. Их дно также выполняется с уклоном в сторону водосборника или дренажного колодца.

- Формирование террас на склоне: Если участок расположен на склоне, устраивают каскадные террасы с поперечными уклонами. Это предотвращает стекание потоков воды непосредственно к дому.

- Локальные понижения: В низких точках участка организуют приемные колодцы или дренажные поля. Важно, чтобы вода направлялась именно к ним, а не застаивалась у фундамента.

- Механическое выравнивание: После строительства применяют нивелиры или лазерные уровни для точной корректировки уклонов. Недопустимо наличие участков с обратным уклоном к стенам здания.

Уклон участка формируют ещё на этапе обратной засыпки фундамента, с последующей корректировкой после усадки грунта. Пренебрежение этим этапом приводит к переувлажнению и подмыву основания здания.

Вопрос-ответ:

Какие варианты водоотведения подойдут для участка с глинистой почвой?

На участках с глинистой почвой вода плохо впитывается, что увеличивает риск скопления влаги у фундамента. В таком случае рекомендуется комбинированный подход: устройство дренажной системы по периметру фундамента, отмостка с уклоном от стен дома, а также ливневая канализация для отвода дождевых вод с крыши. Глубинный дренаж особенно полезен при высоком уровне грунтовых вод. При этом важно предусмотреть место для сброса отводимой воды, например, дренажный колодец или систему отвода за пределы участка.

Можно ли обойтись только отмосткой без дренажа?

В некоторых случаях — да. Если участок с естественным уклоном и хорошей водопроницаемостью почвы, качественная отмостка шириной не менее 80 см с правильным уклоном может быть достаточной. Она направит дождевую воду от стен дома, снижая нагрузку на фундамент. Однако при высоком уровне грунтовых вод, слабом естественном уклоне или близком расположении подземных вод дренаж всё же потребуется.

Что такое дренажный колодец и зачем он нужен при водоотведении от фундамента?

Дренажный колодец — это ёмкость, предназначенная для сбора и последующего отвода воды из дренажной системы. Он устанавливается в самой низкой точке системы, куда самотёком поступает вода от фундамента. Далее вода может откачиваться насосом либо впитываться в грунт, если почва это позволяет. Колодец предотвращает застой влаги и помогает контролировать уровень воды в системе, особенно при обильных осадках.

Сколько времени занимает установка системы водоотведения вокруг уже построенного дома?

Продолжительность зависит от выбранного способа. Монтаж отмостки занимает 2–4 дня, при условии хорошей погоды. Устройство поверхностного дренажа может занять до недели. Более сложные системы, включающие глубинный дренаж и колодцы, потребуют 1–2 недели, особенно если грунт тяжёлый или участок труднодоступный. Точные сроки зависят от объёма работ, рельефа местности и погодных условий.

Какую отмостку выбрать: бетонную или с щебнем и плиткой?

Выбор зависит от предпочтений владельца и особенностей участка. Бетонная отмостка надёжна, долговечна и требует минимум ухода, но при неправильной укладке может растрескаться. Щебёночная с плиткой позволяет воде быстрее уходить, выглядит аккуратно и при желании может быть разобрана и переложена. Важно, чтобы любой тип отмостки имел уклон от дома и гидроизоляционный слой, защищающий фундамент.