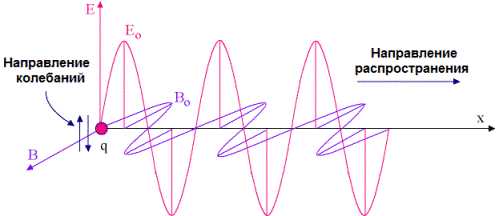

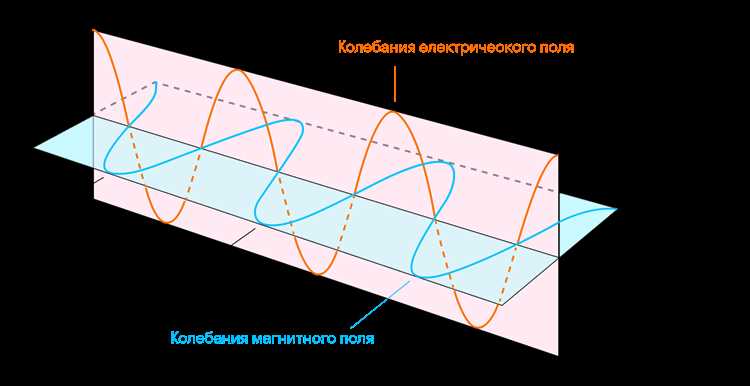

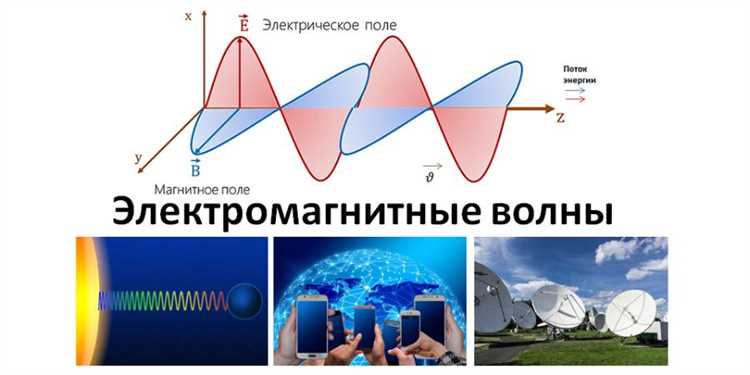

Электромагнитная волна представляет собой колебание взаимосвязанных электрического и магнитного полей, распространяющихся в пространстве с постоянной скоростью света – примерно 299 792 458 м/с в вакууме. Ее структура определяется перпендикулярным взаимным расположением векторов напряженности электрического (E) и магнитного (B) поля, а также направлением распространения волны, которое ортогонально обоим этим векторам.

Основной параметр, характеризующий электромагнитную волну, – длина волны (λ), связанная с частотой (f) и скоростью распространения (c) соотношением λ = c / f. Длина волны определяет энергетический диапазон, к которому относится волна – от радиоволн с километровыми длинами до гамма-излучения с длинами порядка пикометров.

Волна несет электромагнитную энергию, плотность которой пропорциональна квадрату амплитуды полей. Природа электромагнитных волн обеспечивает их способность к интерференции и дифракции, что важно учитывать при проектировании антенн и оптических систем. Для точного анализа используются векторные уравнения Максвелла, позволяющие описать динамику и взаимодействие составляющих полей в любой среде.

Формирование электромагнитного поля: взаимосвязь электрического и магнитного компонентов

Электромагнитное поле формируется благодаря взаимному изменению электрического и магнитного векторов, перпендикулярных друг другу и направленных в пространстве согласно правилу правой руки. Электрическое поле создаётся колебаниями зарядов, которые генерируют изменяющийся во времени электрический вектор напряжённости E.

Изменение электрического поля порождает вихревое магнитное поле с индукцией B, которое также изменяется во времени, индуцируя новое электрическое поле. Этот процесс непрерывной взаимной индукции описывается уравнениями Максвелла и обеспечивает распространение электромагнитной волны.

Частота колебаний электрического и магнитного полей одинакова, а амплитуды связаны через скорость света c в данной среде: B = E/c. Направления векторов E и B взаимно перпендикулярны и вместе с направлением распространения волны образуют правую тройку векторов.

Для формирования устойчивой волны необходимо, чтобы изменение одного компонента поля происходило с задержкой, обеспечиваемой индуктивностью и ёмкостью среды, что гарантирует непрерывное перетекание энергии между электрическим и магнитным полями. Без этой синхронизации волна затухает.

При расчётах электромагнитных волн важно учитывать диэлектрические и магнитные свойства среды, так как они влияют на соотношение амплитуд и фазовое сдвижение между E и B. Неправильная оценка параметров среды ведёт к ошибкам в моделировании поля и снижению эффективности антенн или волноводов.

Характеристики колебаний электрического поля в электромагнитной волне

Колебания электрического поля в электромагнитной волне представляют собой гармонические изменения вектора напряженности электрического поля, направленные перпендикулярно направлению распространения волны. Частота этих колебаний совпадает с частотой электромагнитной волны и определяет длину волны по формуле λ = c / f, где c – скорость света в вакууме, f – частота.

Амплитуда вектора электрического поля характеризует максимальное значение напряженности поля и напрямую связана с интенсивностью волны. Измеряется в вольтах на метр (В/м). В реальных условиях амплитуда колебаний варьируется в зависимости от источника и среды распространения.

Фаза колебаний указывает на текущее состояние гармонического процесса в конкретный момент времени. Сдвиги фаз между электрическим и магнитным полями строго фиксированы и равны 90 градусам, что обеспечивает взаимное поддержание и распространение волны.

Поляризация электрического поля описывает ориентацию вектора напряженности в пространстве. Наиболее распространена линейная поляризация, при которой вектор колеблется в одной плоскости. Эллиптическая и круговая поляризации возникают при сдвиге фаз между компонентами вектора в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Для точного анализа колебаний электрического поля рекомендуется использовать фазовый вектор и комплексное представление напряженности, что упрощает расчет амплитуды и фазы в любой точке пространства.

Особенности магнитного поля и его роль в распространении волны

Магнитное поле электромагнитной волны перпендикулярно как вектору электрического поля, так и направлению распространения волны. Его амплитуда связана с амплитудой электрического поля через соотношение \( B = \frac{E}{c} \), где \( c \) – скорость света в вакууме. Это обеспечивает сохранение взаимной ортогональности и фазового сдвига равного нулю между полями.

Магнитное поле служит переносчиком энергии и импульса волны наряду с электрическим полем. В уравнениях Максвелла изменение магнитного поля во времени порождает вихревое электрическое поле, что поддерживает устойчивое распространение волны в пространстве без необходимости наличия среды.

В материалах с различной магнитной проницаемостью \( \mu \) скорость и длина волны изменяются пропорционально корню из \( \mu \). Это влияет на фазовую скорость и затухание, особенно в ферромагнитных средах, где взаимодействие магнитного поля с магнитными доменами вызывает дополнительное поглощение.

Для точного моделирования распространения волны в сложных средах необходимо учитывать анизотропию магнитного отклика, что критично в разработке антенн и волноводов, где магнитное поле может концентрироваться или рассеиваться, изменяя эффективный импеданс и направление излучения.

Экспериментальные методы измерения магнитного компонента включают использование ферромагнитных резонансных датчиков и индуктивных зондов, обеспечивающих высокую чувствительность при исследовании маломощных и высокочастотных сигналов. Эти данные необходимы для оптимизации систем связи и диагностики электромагнитных помех.

Поляризация электромагнитной волны: виды и практические применения

Поляризация описывает ориентацию вектора электрического поля в электромагнитной волне. К основным видам поляризации относятся:

- Линейная поляризация – вектор электрического поля колеблется в одной плоскости. Часто используется в антеннах, лазерах и оптических фильтрах.

- Круговая поляризация – вектор электрического поля вращается с постоянной амплитудой, описывая круг. Делится на правую и левую. Применяется в спутниковой связи для уменьшения влияния ориентации антенны.

- Эллиптическая поляризация – обобщение круговой, вектор описывает эллипс. Используется в сложных системах оптики и поляриметрии для анализа материалов.

Практические применения поляризации:

- Оптические фильтры и поляризационные очки: блокируют блики и отражения за счет пропускания только определённой поляризации.

- Антенны с поляризацией: совпадение поляризации при передаче и приёме уменьшает потери сигнала и повышает качество связи.

- Спутниковая связь: круговая поляризация уменьшает влияние поворотов антенны и многолучевых отражений.

- Поляриметрия в материаловедении: анализ изменения поляризации помогает определить структуру и свойства исследуемых образцов.

- Оптические волоконные системы: управление поляризацией обеспечивает стабильность передачи данных и снижает интерференционные искажения.

Для контроля и изменения поляризации применяются поляризационные фильтры, фазовые пластинки и электрофоретические элементы. При проектировании устройств учитывайте необходимость согласования поляризаций источника и приёмника для максимальной эффективности передачи энергии.

Распространение электромагнитных волн в различных средах и влияние параметров среды

Электромагнитные волны распространяются с различной скоростью и интенсивностью в зависимости от параметров среды – диэлектрической проницаемости (ε), магнитной проницаемости (μ) и электропроводности (σ). В вакууме скорость распространения равна скорости света c ≈ 3·10^8 м/с, тогда как в средах с ε > ε0 скорость уменьшается согласно формуле v = c / √(ε_rμ_r), где ε_r и μ_r – относительные проницаемости среды.

Высокая электропроводность среды приводит к заметному затуханию волны из-за превращения энергии электромагнитного поля в тепловую. Коэффициент затухания α связан с σ и частотой f по уравнению α ≈ √(πfμσ), что существенно влияет на проникновение волн в проводящие материалы.

Показатель преломления n = √(ε_rμ_r) определяет угол отклонения волны на границе раздела сред. Резкое изменение параметров среды приводит к отражению и частичному поглощению, что критично при проектировании антенн и систем связи.

Анизотропные среды, в которых параметры ε и μ зависят от направления, вызывают двойное лучепреломление и изменение поляризации волн. В диэлектрических волноводах с неоднородным ε распространение сопровождается модовой структурой поля с различной эффективной длиной волны.

Рекомендации по выбору среды для минимизации потерь и искажений включают использование материалов с низкой электропроводностью и стабильными диэлектрическими свойствами на рабочей частоте. В диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) предпочтительны среды с минимальной дисперсией и низкой температурной зависимостью параметров.

При проектировании систем с распространением в ионосфере необходимо учитывать влияние плазменной частоты и магнитного поля Земли, вызывающих изменение фазовой скорости и анизотропию, что отражается на дальности и качестве сигнала.

Таким образом, точный учет параметров среды и их частотной зависимости является ключевым для прогнозирования распространения электромагнитных волн и оптимизации устройств связи и радиолокации.

Связь длины волны и частоты с энергией и применением электромагнитного излучения

Энергия электромагнитной волны напрямую пропорциональна её частоте и обратно пропорциональна длине волны, что определяется формулой E = hν, где h – постоянная Планка (6,626·10⁻³⁴ Дж·с), а ν – частота в герцах. Увеличение частоты ведёт к росту энергии фотона, что существенно влияет на его взаимодействие с веществом и область применения.

В спектре электромагнитного излучения различают следующие ключевые диапазоны и их практические применения:

- Радиоволны (длина волны от метров до километров, частота от кГц до МГц) – используются для радиосвязи, телевещания, навигационных систем и радиолокации.

- Микроволны (от миллиметров до сантиметров, частоты в ГГц) – применяются в радарных системах, микроволновой кухне, спутниковой связи.

- Инфракрасное излучение (длина волны от 700 нм до 1 мм) – широко используется в тепловизорах, дистанционном управлении и спектроскопии для анализа химического состава.

- Видимый свет (длина волны примерно 400–700 нм) – основа оптики, фотоники, применяется в освещении, лазерах и медицинских приборах.

- Ультрафиолетовое излучение (от 10 до 400 нм) – эффективно для стерилизации, флуоресцентных ламп и фотохимических реакций.

- Рентгеновское излучение (от 0,01 до 10 нм) – применяется в диагностике, контроле качества материалов и научных исследованиях структуры кристаллов.

- Гамма-лучи (длина волны меньше 0,01 нм) – используются в онкологии для радиотерапии, стерилизации медицинских инструментов и изучении ядерных процессов.

Увеличение частоты (уменьшение длины волны) повышает проникающую способность и ионизирующую активность излучения, что определяет строгие меры безопасности при работе с ультрафиолетом, рентгеном и гамма-лучами.

При выборе типа электромагнитного излучения для технических или медицинских целей необходимо учитывать:

- Необходимый уровень энергии для реализации задачи (например, фотонная энергия для разрушения молекулярных связей или передачи данных).

- Проникающую способность и степень взаимодействия с материалом объекта.

- Безопасность и возможные биологические эффекты.

Оптимизация длины волны и частоты позволяет эффективно использовать электромагнитное излучение в различных областях, от коммуникаций до диагностики и терапии.

Вопрос-ответ:

Что входит в состав электромагнитной волны?

Электромагнитная волна состоит из двух взаимно перпендикулярных колебаний — электрического и магнитного полей. Они распространяются в пространстве вместе, образуя волну, которая переносит энергию. Эти поля изменяются во времени и пространстве, создавая характерную форму волны.

Как связаны между собой электрическое и магнитное поля в электромагнитной волне?

В электромагнитной волне электрическое и магнитное поля всегда ориентированы под прямым углом друг к другу, а направление их колебаний перпендикулярно направлению распространения волны. Это означает, что если волна движется вдоль оси X, то электрическое поле может колебаться вдоль оси Y, а магнитное — вдоль оси Z. Такая взаимная ориентация обусловлена природой электромагнитного излучения и его способностью распространяться без среды.

Почему электромагнитная волна не требует среды для распространения?

Электромагнитная волна распространяется за счет взаимного изменения электрического и магнитного полей, что позволяет ей передавать энергию в вакууме без необходимости в какой-либо физической среде. Это отличает её от механических волн, которым нужна среда, например воздух или вода, для передачи колебаний.

Какие параметры определяют свойства электромагнитной волны?

Основные параметры электромагнитной волны включают длину волны, частоту, амплитуду и скорость распространения. Длина волны характеризует расстояние между двумя соседними максимумами поля, частота показывает, сколько колебаний происходит за секунду, а амплитуда отражает максимальную величину поля. Скорость распространения в вакууме является постоянной и примерно равна скорости света — около 300 тысяч километров в секунду.

Как можно визуализировать структуру электромагнитной волны?

Структура электромагнитной волны часто изображается в виде двух синусоидальных волн, расположенных перпендикулярно друг другу и к направлению распространения. Одна волна отражает колебания электрического поля, другая — магнитного. При этом обе волны синхронны по фазе, что значит, что максимумы и минимумы обоих полей совпадают во времени и пространстве, создавая единую волну, движущуюся вперёд.