Прочность углового соединения бруса напрямую влияет на устойчивость и долговечность всей конструкции. Неправильно выбранный или выполненный метод сопряжения способен вызвать перекосы, нарушение геометрии стен и теплопотери. Поэтому важно не просто знать основные технологии, но и понимать, в каких случаях применять тот или иной способ.

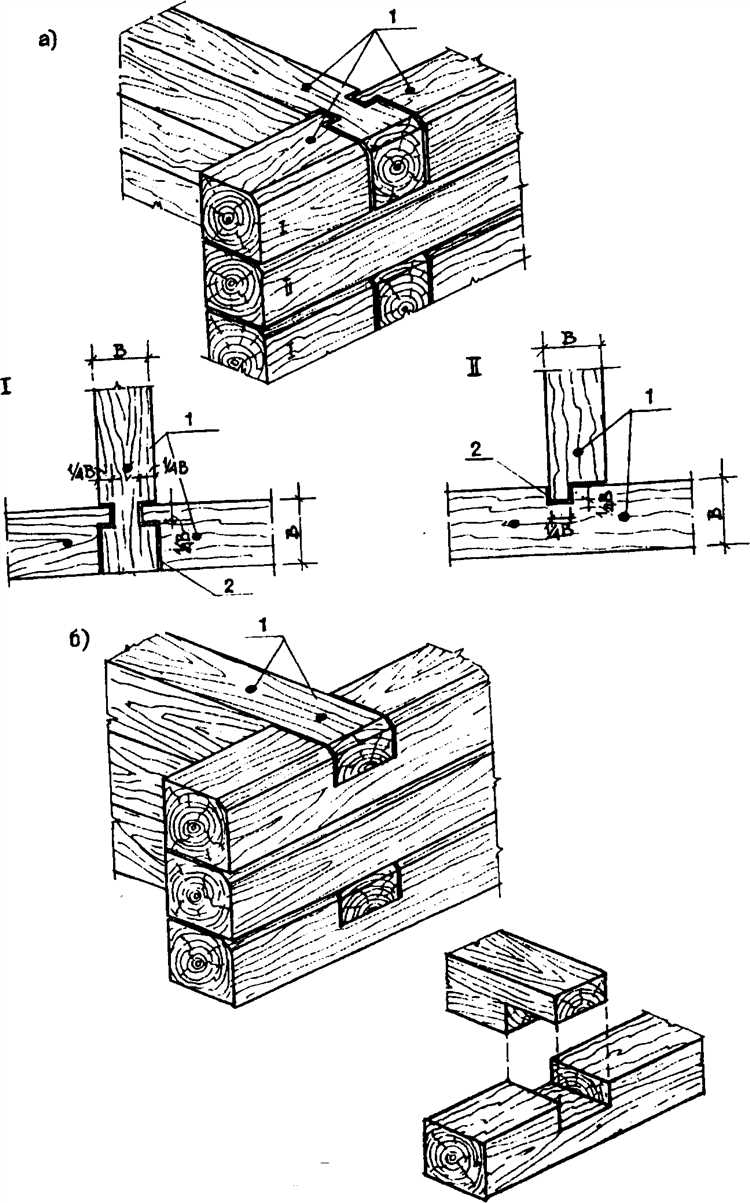

Среди распространённых вариантов: «в лапу», «в чашу», с остатком и без остатка. Каждый из них имеет конструктивные особенности. Например, соединение «в чашу» обеспечивает высокий уровень теплоизоляции за счёт выступающих торцов, которые дополнительно защищают шов от ветра и осадков. Вариант «в лапу» подходит для экономии материала, но требует высокой точности исполнения и дополнительной теплоизоляции стыков.

При выборе метода соединения необходимо учитывать тип используемого бруса – профилированный, клеёный, обычный обрезной. Например, профилированный брус чаще соединяется в тёплый угол с остатком, что упрощает сборку и снижает теплопотери. Обычный брус требует подгонки вручную и чаще используется при соединении без остатка, где важна тщательная герметизация стыков.

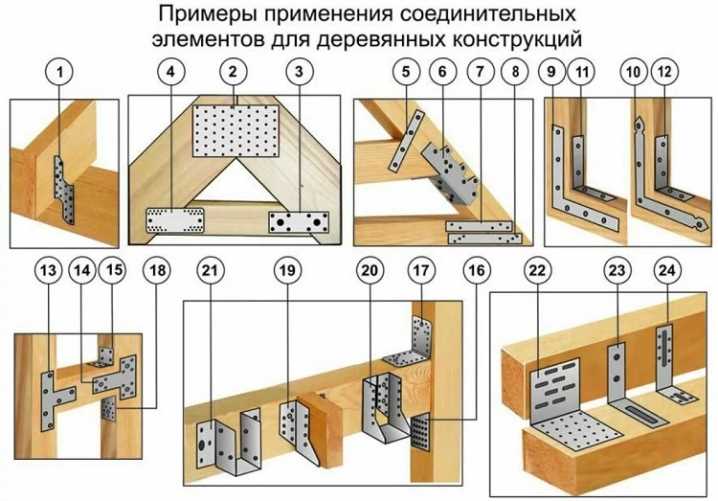

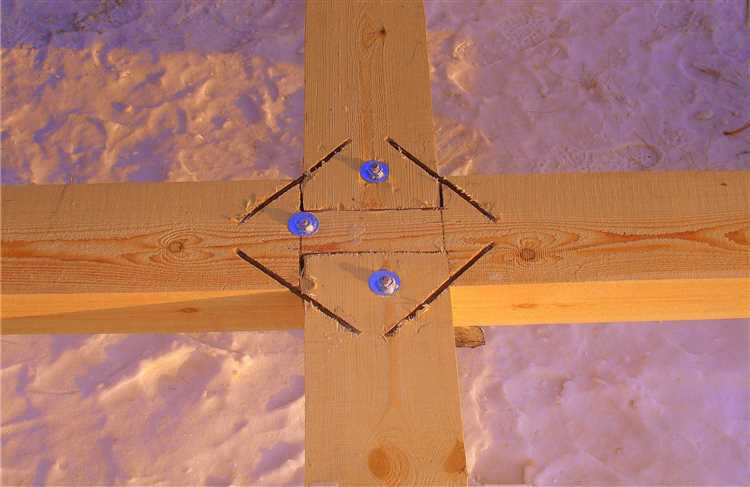

Прочность и долговечность узла зависят также от используемого крепежа: нагеля, металлических шпилек, саморезов. Рекомендуется выбирать берёзовые или дубовые нагели, устанавливаемые через каждые 1–1,5 метра по высоте стены, с обязательной привязкой к угловым соединениям. Это предотвращает смещение венцов и повышает устойчивость постройки.

Соединение бруса «в лапу»: особенности разметки и резки

Соединение «в лапу» обеспечивает жёсткость углового стыка при минимальной потере длины бруса. Этот способ особенно актуален при строительстве домов без остатка. Главная задача – обеспечить плотное прилегание элементов без щелей и смещений.

Разметка начинается с определения осевой линии на торце бруса. От неё откладываются размеры «лапы» – обычно глубина запила составляет от 1/3 до 1/2 высоты бруса. Важно строго выдерживать симметрию, чтобы при сборке не возникло перекосов. Для точности используется угольник, рейсмус и остро отточенный карандаш.

Форма лапы может быть прямоугольной или трапециевидной. Второй вариант даёт более надёжную фиксацию за счёт бокового зацепления. При трапециевидной форме угол наклона боковых граней обычно составляет 5–10°.

Резка выполняется сначала поперечными пропилами по разметке с двух сторон бруса, затем убирается лишняя древесина стамеской или ножовкой по направляющим. Контроль глубины обязателен – превышение приведёт к ослаблению узла, недостаточная выборка – к неплотной посадке.

Перед соединением детали проверяются на совпадение по форме и плотность посадки. При необходимости проводится дополнительная подгонка с помощью рубанка или стамески. После успешной стыковки узел фиксируется нагелем, деревянным шкантом или металлическим крепежом для предотвращения смещений в процессе усадки.

Техника соединения бруса «в чашу» с углом удержания тепла

Соединение «в чашу» – традиционный способ углового сопряжения оцилиндрованного и профилированного бруса, обеспечивающий высокую прочность и теплоизоляцию. Основная особенность – полукруглая выемка (чаша), вырезаемая на торце бруса под точный диаметр сопрягаемого элемента.

Глубина чаши должна составлять не менее 1/3 высоты бруса. При использовании бруса сечением 200×200 мм оптимальна глубина 70 мм. Это гарантирует плотное прилегание и минимальные теплопотери. Ширина чаши рассчитывается с учётом усадки, обычно с допуском 3–5 мм на уплотнитель.

Угол удержания тепла формируется за счёт «выноса» чаши внутрь угла с последующим перекрытием торцов следующими рядами. Такой принцип уменьшает продуваемость соединения, особенно при укладке бруса с компенсационными пазами и монтажом джутового утеплителя.

Для предотвращения растрескивания чашу вырезают цепной пилой с вертикальным и горизонтальным пропилами, затем дорабатывают стамеской. Обязательное условие – гладкая поверхность сопряжения без зазоров. При допуске более 2 мм возможны теплопотери и деформация при усадке.

Эффективность теплосбережения усиливается применением двойного уплотнителя: первый слой укладывают в чашу, второй – вдоль продольного паза. Рекомендуется использовать джут плотностью 500 г/м² или льноватин со стойкостью к биоповреждениям.

Дополнительно усиливает термозащиту конопатка после усадки, проводимая через 6–12 месяцев. Повторную конопатку следует выполнять только при наличии щелей более 3 мм. Это позволяет избежать избыточного давления и повреждений чаши.

Применение нагелей при угловом соединении бруса

Нагели обеспечивают жесткую фиксацию брусьев в угловых соединениях, предотвращая смещение и деформации при усадке. Чаще используются деревянные нагели диаметром 25–30 мм, изготовленные из сухой твердолиственной древесины (дуб, бук, берёза). Допустимо применение металлических, но при условии антикоррозийной защиты.

- Нагель устанавливают строго перпендикулярно поверхности бруса.

- Глубина засверливания – не менее 120 мм в каждый брус.

- Диаметр отверстия должен быть меньше диаметра нагеля на 1–2 мм для плотной посадки.

- Расстояние от края бруса до нагеля – не менее 150 мм.

- Межосевое расстояние между нагелями в углу – 300–400 мм, допускается шахматное расположение.

Перед установкой нагели рекомендуется обработать антисептиком. При сборке необходимо исключить раскол древесины – сверление выполняется с ограничением по глубине. При использовании клееного бруса число нагелей увеличивают на 20–30% из-за повышенной плотности материала.

После усадки возможна дополнительная подбивка, если наблюдается ослабление фиксации. В этом случае новые отверстия не делают – используют те же, уплотняя посадку новым нагелем большего диаметра.

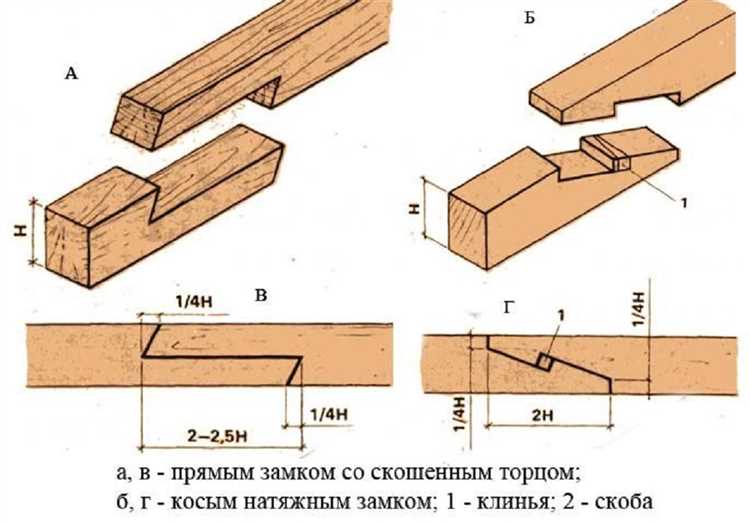

Разница между соединением с остатком и без остатка

Соединение с остатком предполагает выступающие за пределы угла части бруса, тогда как при соединении без остатка торцы брусьев полностью совпадают с границами стены. Эти два подхода существенно различаются по теплотехнике, прочности и применимости в строительстве.

- Прочность и устойчивость: Соединение с остатком формирует жёсткую пространственную рамку. Выступающие элементы увеличивают площадь соприкосновения, что снижает подвижность и устойчиво к деформациям. Без остатка – менее жёсткое решение, особенно в случае неправильной стяжки углов.

- Теплоизоляция: При соединении с остатком углы перекрываются частями бруса, что снижает вероятность промерзания. Соединение без остатка требует усиленной теплоизоляции в каждом углу, иначе образуются мостики холода.

- Трудозатраты: С остатком проще в реализации на стройке без высокоточного инструмента. Без остатка требует точной подгонки, фрезеровки и строгого соблюдения технологии при стяжке шпильками или металлическими нагелями.

- Расход материала: С остатком требует большего количества древесины за счёт выступов. При расчёте длины стен нужно учитывать длину остатка (обычно 200–300 мм).

- Эстетика и архитектура: Без остатка предпочтительнее в домах с отделкой, когда выступы мешают дизайну фасада. С остатком часто используется в традиционном срубе с открытыми углами.

Выбор зависит от климата, бюджета и назначения строения. Для северных регионов и жилых домов предпочтительнее соединение с остатком. Без остатка часто применяется в каркасно-брусовом строительстве и временных постройках.

Уплотнительные материалы в угловых соединениях бруса

Надёжность углового соединения бруса напрямую зависит от качества уплотнения. Без эффективного уплотнителя в стыках возникают сквозные щели, теряется тепло, повышается риск гниения древесины. Выбор уплотнительного материала зависит от конструкции соединения, климатических условий и типа бруса.

Для тёплого угла с чашей оптимально использовать льноватин или джут. Эти материалы хорошо заполняют неровности и не дают усадки. Их толщина должна быть не менее 5 мм, плотность – от 400 г/м². Джут устойчив к влаге и грибку, но чувствителен к сжатию. Льноватин мягче, легче укладывается, но требует точной подгонки бруса.

При прямых угловых стыках с нагелями актуальны синтетические уплотнители. Лента ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента) обеспечивает надёжную герметизацию, особенно при высоком ветровом давлении. Её применяют в местах, где естественные материалы не справляются с изоляцией.

Пакля используется при восстановлении старых срубов. Её забивают в щели вручную, что трудозатратно, но позволяет контролировать плотность. Для новых домов пакля неэффективна – она гигроскопична и подвержена разложению.

Межвенцовый утеплитель на основе базальтового волокна применяется в регионах с перепадом температур. Он не горит, не гниёт, устойчив к грызунам. Однако при сжатии не возвращает форму, поэтому требует точного монтажа.

Не рекомендуется использовать монтажную пену. При температурных деформациях она теряет эластичность и разрушается, создавая зазоры и мостики холода.

Для каждого углового соединения нужно подбирать уплотнитель с учётом геометрии шва, плотности прилегания и предполагаемой нагрузки. Правильный выбор исключает продувание и продлевает срок службы конструкции без дополнительной конопатки.

Как выбрать способ соединения для сезонного дома

Для сезонных домов с непостоянным проживанием подходит способ соединения без сложных утеплительных материалов, что ускоряет строительство и снижает затраты. Наиболее рационально использовать строганный брус с профилированными замками, которые обеспечивают стабильность конструкции при изменении влажности.

Если дом планируется эксплуатировать преимущественно в теплое время года, соединение «в чашу» будет избыточным по стоимости и трудоемкости. Вместо этого лучше выбрать простые и надежные угловые крепления с дополнительной герметизацией эластичными лентами или уплотнителями.

При выборе способа следует учитывать сезонные перепады влажности и температуры. Соединения с минимальным числом элементов и отсутствием глухих пазов снижают риск деформаций и гниения древесины. Также важна возможность быстрой разборки конструкции при необходимости перемещения или ремонта.

Оптимальный вариант для сезонного дома – соединение с использованием нагелей или шипов в сочетании с уплотнителем между венцами. Это гарантирует прочность, снижает вероятность щелей и упрощает монтаж без специализированного инструмента.

Типовые ошибки при ручной подгонке углов бруса

Неправильный угол распила. Часто угол среза бруса делают с отклонением более 2°, что приводит к щелям и снижению прочности углового соединения. Рекомендуется использовать угольник с высокой точностью или шаблон для контроля угла до 1°.

Неравномерная глубина выемки. При выборке пазов вручную часто допускается разная глубина на сопрягаемых элементах, что снижает плотность прилегания и увеличивает вероятность деформаций. Для контроля глубины применяйте глубиномеры или штангенциркули.

Отсутствие подгонки по длине. Неровно отпиленный брус с длиной, превышающей проектную на более чем 5 мм, затрудняет точную стыковку и вызывает смещение угла. Точная разметка и применение малярного угольника снижают эту ошибку.

Нарушение направления волокон. Если распил делают без учета направления древесных волокон, увеличивается риск расщепления при сборке и последующей усадке. Оптимально располагать срезы перпендикулярно волокнам для максимальной прочности.

Игнорирование микрорезов и задиров. Задиры и мелкие трещины по краям распила ухудшают плотность стыка и создают точки концентрации напряжений. Необходимо тщательно затачивать инструменты и при необходимости обрабатывать срезы рубанком или шлифовальной машиной.

Неправильная фиксация бруса при распиле. Слабое крепление приводит к смещению и деформации угла, что впоследствии отражается на геометрии конструкции. Используйте надежные струбцины или тиски, обеспечивающие жесткую фиксацию без перекосов.

Рекомендации: перед началом подгонки тщательно проверить инструменты, провести тестовые распилы на обрезках, использовать шаблоны и измерительные приборы, контролировать качество срезов и прилегание соединений без зазоров.

Вопрос-ответ:

Какие существуют основные способы соединения бруса на углах в деревянном домостроении?

Чаще всего применяют три варианта соединения бруса на углах: «в лапу», «в полдерева» и «в чашу». Вариант «в лапу» предполагает вырубку четверти на концах брусьев, что обеспечивает прочное и ровное стыкование. Метод «в полдерева» подразумевает частичное вырезание половины толщины бруса, позволяя создавать плотные углы без значительных зазоров. «В чашу» — более сложный способ с выемкой на торце бруса в форме чаши, обеспечивающий хорошую устойчивость и теплоизоляцию.

Какой способ соединения бруса лучше подходит для утепления углов здания?

Для улучшенного утепления чаще выбирают соединение «в чашу». Благодаря выемке на торце бруса создаётся плотное примыкание, минимизирующее продувание. При этом углы получаются достаточно прочными, а зазоры для конопатки сводятся к минимуму. Этот метод помогает сохранить тепло в помещении без дополнительных затрат на утеплительные материалы именно в углах, где теплопотери наиболее заметны.

Как влияет выбор метода соединения бруса на прочность углов деревянного дома?

Прочность углов зависит от точности выполнения соединения и его типа. Соединение «в лапу» обеспечивает хорошую жёсткость и устойчивость за счёт взаимного упора брусьев. «В полдерева» также даёт крепкий узел, но требует более аккуратной работы, чтобы избежать зазоров. Метод «в чашу» считается самым надёжным при правильном исполнении — углы получаются плотными и способны выдерживать большие нагрузки, что особенно важно для верхних этажей и мансардных конструкций.

Можно ли самостоятельно выполнить соединение бруса «в полдерева» без специального инструмента?

Выполнить соединение «в полдерева» самостоятельно возможно, но без специализированных инструментов это будет сложнее и займёт больше времени. Для вырубки половины толщины бруса нужны хорошо заточенный топор, пила и стамеска. Главное — добиться ровной и аккуратной поверхности, чтобы углы плотно прилегали. Если опыта мало, рекомендуется сначала потренироваться на обрезках бруса или обратиться к специалистам, чтобы избежать ошибок, ведущих к деформациям и сквознякам.

Какие недостатки могут возникнуть при неправильном соединении бруса на углах?

Неправильно выполненное соединение приводит к появлению зазоров, которые снижают прочность конструкции и ухудшают теплоизоляцию дома. Через щели может проникать влага, что со временем вызовет гниение древесины. Кроме того, плохой стык способствует деформациям и увеличивает риск появления трещин в стенах. Поэтому важно тщательно выполнять все операции и при необходимости использовать дополнительные меры герметизации, чтобы избежать проблем в дальнейшем.