Естественное заземление требует строгого соблюдения нормативов, поскольку от качества его выполнения зависит безопасность эксплуатации электроустановок. Однако в практике строительства и монтажа по-прежнему встречается использование материалов, которые прямо запрещены или не рекомендованы нормативными документами, такими как ПУЭ, ГОСТ Р 50571.5.54 и СП 76.13330.2016.

Алюминий – один из самых распространённых, но недопустимых материалов для использования в контуре естественного заземления. Его высокая химическая активность и подверженность коррозии в грунтах делают его ненадёжным. Алюминиевые проводники теряют проводимость уже спустя 1–2 года эксплуатации во влажной среде, особенно при контакте с другими металлами.

Нержавеющая сталь марки AISI 304 или аналоги также не рекомендуется к использованию в качестве заземляющих электродов, несмотря на устойчивость к коррозии. Причина – низкая электропроводность по сравнению с углеродистой сталью и её высокая стоимость, которая не оправдана с инженерной точки зрения. Более того, ПУЭ прямо указывает, что материал заземляющих устройств должен иметь проводимость не ниже 10% от меди.

Также запрещается применять медные шины или трубы без надёжной изоляции при прямом контакте с грунтом. Медь вступает в электрохимическую реакцию с рядом минералов, что приводит к ускоренной деградации проводника и возникновению гальванических токов в системе заземления.

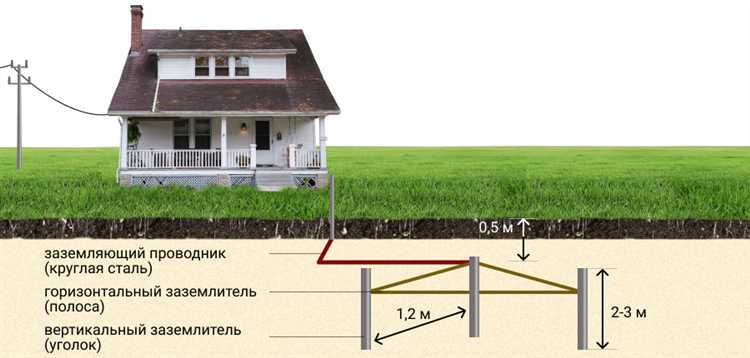

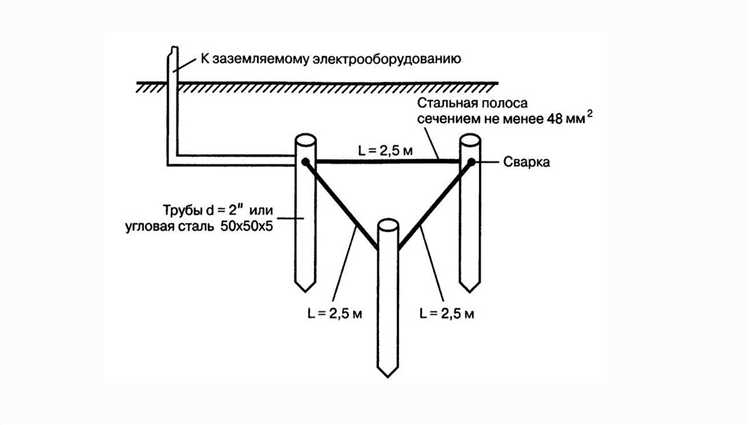

Использование арматуры железобетонных конструкций в качестве естественных заземлителей допускается только при наличии надёжного электрического контакта и защитного покрытия. Однако практика показывает, что в большинстве случаев арматура не соответствует требованиям по сечению, а её контакт с остальной системой заземления не проверяется должным образом. Это приводит к потенциальной опасности пробоя и неработоспособности заземления.

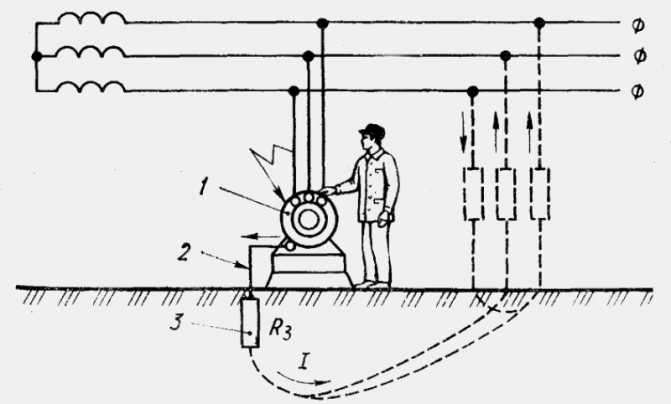

Внедрение неподходящих материалов в систему заземления связано не только с нарушением нормативных требований, но и с реальной угрозой для жизни и оборудования. Использование сертифицированных, проверенных решений на основе оцинкованной стали, меди с защитным покрытием или специально предназначенных заземляющих электродов – единственно допустимый путь для обеспечения долговременной и безопасной работы системы заземления.

Почему алюминий недопустим в системах естественного заземления

Алюминий подвержен интенсивной коррозии при контакте с грунтом, особенно в условиях повышенной влажности и кислотности. Уже при pH ниже 5 и выше 8 начинается разрушение оксидной пленки, что ускоряет окисление и приводит к потере проводимости. Через 1–2 года эксплуатации возможно полное разрушение токопроводящей способности.

Механическая прочность алюминия недостаточна для эксплуатации в подземных условиях. При замерзании и оттаивании грунта происходит деформация и растрескивание алюминиевых соединений, особенно в местах креплений. Это приводит к утрате электрического контакта и нарушению целостности заземляющего контура.

Контакт алюминия с другими металлами, особенно с медью или сталью, вызывает гальваническую коррозию. При наличии влаги в грунте возникает электролитическая пара, ускоряющая разрушение алюминия в местах соединений. Использование переходных зажимов не устраняет проблему полностью, так как они также подвержены деградации со временем.

Алюминий не допускается к применению в заземляющих устройствах согласно ПУЭ, глава 1.7, пункт 1.7.109, где прямо указано: для заземляющих устройств в земле должны использоваться стали, медь и их сплавы, стойкие к коррозии. Алюминий не входит в этот перечень и нарушает требования нормативных документов.

Использование алюминия в системах естественного заземления не только снижает надёжность защиты, но и может привести к отказу всей системы молниезащиты и электрической безопасности. Рекомендуется применять оцинкованную или нержавеющую сталь, а также техническую медь, обеспечивающую устойчивость к внешним воздействиям и долговечность соединений.

Коррозионные риски при использовании оцинкованной стали в грунте

Оцинкованная сталь подвержена ускоренной коррозии при контакте с влажными и агрессивными грунтами. Основной механизм разрушения – электрохимическое окисление цинкового покрытия с последующим переходом коррозии на стальную основу. Средняя скорость коррозии цинка в кислых почвах (pH ниже 5,5) достигает 20–25 мкм/год, что приводит к полной утрате защитного слоя за 8–10 лет эксплуатации.

Наличие хлоридов, сульфатов и высокой концентрации органических веществ усиливает процесс. При содержании хлоридов выше 300 мг/кг и сульфатов свыше 2000 мг/кг риск перехода клоковой коррозии на сталь возрастает в 3–4 раза. Особенно опасны грунты с чередующимися циклами увлажнения и высыхания, что вызывает трещины в покрытии и способствует точечной коррозии.

Категорически не рекомендуется использовать оцинкованную сталь в торфяных, засоленных и глинистых грунтах с плохим дренажом. В таких условиях срок службы оцинкованного заземлителя может снижаться до 3–5 лет. Даже при использовании толстослойного покрытия (более 100 мкм) полного антикоррозионного эффекта добиться невозможно без дополнительной защиты.

Для продления срока службы рекомендуется применять битумную изоляцию, использовать жертвенные аноды или переходить на материалы, устойчивые к почвенной коррозии, например, медь или нержавеющую сталь марки AISI 316. Перед установкой обязательно проводить агрохимический анализ грунта на pH, электропроводность и ионный состав.

Негативное воздействие медных проводников на стальные конструкции

Совместное использование меди и стали в системах естественного заземления приводит к электрохимической коррозии. При контакте меди с оцинкованной или черной сталью в присутствии электролита (например, влаги в грунте) возникает гальваническая пара. В этой паре сталь играет роль анода и разрушается быстрее из-за коррозионного тока, направленного от стали к меди.

Потенциальная разница между медью и сталью составляет около 0,6 В, что достаточно для ускоренного разрушения стальных элементов заземляющей системы. Особенно критично это в условиях повышенной влажности, кислотности или засоленности почвы, где токи коррозии возрастают многократно. В результате уже через 2–3 года возможно образование сквозных дефектов в стальных элементах.

Применение медных проводников недопустимо в случаях, когда соединение осуществляется напрямую с металлическими заземлителями из стали. Это особенно важно при наличии сварных или болтовых соединений, где контактная площадь увеличена и, соответственно, ускоряется коррозионное разрушение.

Для исключения разрушения конструкций следует использовать материалы с близким электрохимическим потенциалом. При необходимости соединения меди со сталью обязательно применение промежуточных биметаллических переходников или прокладок из инертных материалов (например, полиамида или стеклотекстолита), предотвращающих прямой контакт металлов.

Дополнительно рекомендуется нанесение антикоррозионных покрытий на стальные элементы в зоне соединения. Использование битумных мастик, эпоксидных компаундов или специализированных антикоррозионных лент уменьшает токи утечки и замедляет деградацию металла.

В проектах молниезащиты и заземления запрещается использовать медные проводники в непосредственном контакте с арматурой, металлическими опорами и конструкциями зданий из стали. Нарушение этого требования приводит к преждевременному выходу системы заземления из строя и может повлечь аварийные ситуации.

Опасность применения вторичного металлолома для заземляющих устройств

Использование вторичного металлолома при создании заземляющих устройств связано с высоким риском отказа системы заземления. Такие материалы непригодны из-за их нестабильных физико-химических свойств, которые не обеспечивают надёжного контакта с грунтом и долговечности конструкции.

- Коррозионная неоднородность: металл из вторсырья часто содержит включения различных сплавов, неравномерно подверженных коррозии. Это ускоряет разрушение системы и нарушает проводимость.

- Неизвестное происхождение: невозможно точно установить химический состав и историю эксплуатации металлолома. Это исключает прогнозируемость поведения материала в условиях постоянного контакта с влажной почвой.

- Трещины и усталостные повреждения: повторное использование металлов, бывших в эксплуатации, приводит к скрытым дефектам, которые невозможно обнаружить без дорогостоящей диагностики. В точках дефектов возникает локальный перегрев и потеря проводимости.

- Несоответствие нормативам: вторичный металл, не прошедший контроль качества, нарушает требования ГОСТ Р 50571.5.54–2013 и ПУЭ. Это ведёт к административной ответственности и аннулированию допуска объекта.

- Используйте только сертифицированные материалы с маркировкой, подтверждающей соответствие требованиям к заземляющим проводникам.

- Исключайте установку элементов из неизвестного или неоднородного металлолома даже во временных или вспомогательных заземлениях.

- Проводите лабораторный анализ материалов перед их применением, если есть подозрение на вторичное происхождение.

Применение металлолома в заземляющих устройствах создаёт угрозу поражения электрическим током, увеличивает вероятность пожара и исключает надёжную защиту оборудования. Экономия на материалах приводит к затратам на переделку и штрафам за несоблюдение норм.

Несоответствие пластиков и композитов требованиям ПУЭ

Пластиковые и композитные материалы не могут использоваться в качестве токопроводящих элементов системы заземления, поскольку не соответствуют требованиям главы 1.7 ПУЭ, в частности пункту 1.7.103, где чётко указано, что заземляющие проводники должны быть выполнены из металла с надёжной электрической проводимостью и стойкостью к коррозии. Пластики и композиты не проводят электрический ток, что делает их непригодными даже как вспомогательные элементы в цепях защитного заземления.

Использование пластиков в конструкции заземляющих устройств, например, в виде заземляющих стержней, корпусов клеммников или переходников, приводит к разрыву непрерывности защитного контура. Это создаёт опасность для жизни при пробое изоляции, поскольку в аварийной ситуации ток не сможет эффективно отводиться в землю. Компенсировать это с помощью дополнительных мер невозможно – электрическая непроводимость материала остаётся непреодолимым ограничением.

Даже армированные композиты с металлической сеткой внутри не обеспечивают надёжного контакта с землёй и стабильного сопротивления по всей длине заземляющего устройства. ПУЭ не допускают использование материалов с переменной или нестабильной проводимостью, особенно в условиях воздействия влаги, перепадов температур и агрессивной среды.

Рекомендуется полностью исключить любые неметаллические компоненты из цепей заземления и использовать только материалы, сертифицированные согласно требованиям ПУЭ: оцинкованную сталь, медь, нержавеющую сталь с подтверждёнными параметрами сопротивления и долговечности. Подключение любых пластиковых элементов к таким системам должно рассматриваться как нарушение норм и потенциальная причина отказа защитной системы.

Правовые последствия использования запрещённых материалов при монтаже заземления

Использование материалов, не соответствующих нормативам, при устройстве заземляющих устройств квалифицируется как нарушение требований технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011), а также ГОСТ Р 50571.5.54-2013 и ПУЭ. Применение таких материалов может повлечь административную ответственность по статье 9.4 КоАП РФ с наложением штрафа до 300 000 рублей на юридических лиц.

В случае, если эксплуатация системы заземления с запрещёнными элементами приводит к травмам или пожару, ответственность может быть квалифицирована как уголовная по статье 217 УК РФ – нарушение требований промышленной безопасности. Санкции включают лишение свободы сроком до 5 лет и дисквалификацию виновных лиц.

При проверках Ростехнадзора выявленные нарушения ведут к предписанию об устранении с конкретными сроками. Неисполнение предписания влечёт повторные штрафы и приостановку деятельности (ст. 19.5 КоАП РФ). Также возможно аннулирование заключения о соответствии электромонтажных работ, что делает эксплуатацию объекта незаконной.

Особое внимание контролирующие органы уделяют применению труб, уголков и арматуры с коррозионной нестойкостью, либо материалов, не допускаемых к использованию в заземляющих устройствах – алюминия, оцинкованной арматуры, металлического лома. Их наличие в схеме заземления трактуется как прямое нарушение норм безопасности.

Для минимизации рисков следует использовать материалы, сертифицированные в системе ГОСТ Р и соответствующие конкретным параметрам: удельному сопротивлению, устойчивости к электрохимической коррозии, сроку службы не менее 30 лет. Монтаж должен выполняться согласно проектной документации, прошедшей экспертизу.

Вопрос-ответ:

Почему нельзя использовать алюминий для естественного заземления?

Алюминий подвержен коррозии при контакте с влажной почвой, особенно если она кислая или содержит соли. С течением времени это приводит к разрушению проводника и ухудшению контакта с землёй. Кроме того, на соединениях с другими металлами, такими как медь, может возникнуть гальваническая коррозия, что ускоряет разрушение. Поэтому алюминий не применяется для заземляющих устройств, особенно если речь идёт о долговременной и надёжной системе.

Можно ли применять арматуру в бетоне как заземлитель?

Арматура, заложенная в бетон, не всегда годится для использования в качестве заземляющего проводника. Во-первых, бетон ограничивает контакт металла с грунтом, что снижает проводимость. Во-вторых, качество арматуры может не соответствовать требованиям по проводимости и коррозионной стойкости. В некоторых случаях такая арматура может использоваться как вспомогательный элемент, но она не должна быть основным проводником тока утечки или замыкания. Для заземления необходимо использовать специально предусмотренные материалы.

Чем опасно применение оцинкованной стали в неподходящих условиях?

Оцинкованная сталь защищена слоем цинка, который предохраняет основную часть от коррозии. Однако при повреждении покрытия, особенно в агрессивной среде (например, в кислых или влажных почвах), защита нарушается. В этих условиях сталь начинает ржаветь, что приводит к ухудшению проводимости и разрушению заземляющего контура. Также нужно учитывать, что при сварке или резке оцинковка теряет свои свойства. Поэтому применение такой стали должно быть ограничено и хорошо обосновано с точки зрения условий эксплуатации.

Можно ли использовать старые металлические конструкции, например, трубы или каркасы зданий, для заземления?

Старые конструкции часто не соответствуют требованиям по электропроводности, целостности и стойкости к коррозии. Кроме того, они могут иметь неизвестные соединения, ржавчину или участки, не контактирующие с землёй. Использование таких объектов создаёт риск нестабильной работы системы защиты и нарушений в работе электроустановок. Применять их можно только после проведения полного обследования и расчётов, но чаще всего это нецелесообразно.

Почему нельзя применять материалы с низкой электропроводностью, такие как бетон или кирпич, в качестве заземляющих элементов?

Бетон, кирпич и подобные материалы не проводят ток так, как это делают металлы. Их сопротивление слишком велико, чтобы обеспечить безопасное и быстрое стекание тока в землю при замыкании. Такие материалы можно использовать как вспомогательные, например, как защитную оболочку или для крепления, но не как токопроводящую часть системы заземления. Применение их в этой роли не обеспечит надёжности и приведёт к нарушению требований безопасности.