Заземлитель – это проводящая часть заземляющего устройства, обеспечивающая электрическое соединение с землей. Он играет ключевую роль в системах электробезопасности, направленных на снижение напряжения прикосновения и предотвращение поражения электрическим током. Конструктивно заземлители подразделяются на искусственные и естественные: к первым относят металлические стержни, пластины и ленты, вбитые или закопанные в землю, ко вторым – элементы строительных конструкций, контактирующие с грунтом и пригодные для отвода тока.

Сопротивление заземлителя должно соответствовать нормам, установленным ПУЭ (Правила устройства электроустановок). Например, для систем с напряжением до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом. Этот параметр достигается путем выбора материала, конфигурации заземлителя и глубины его заложения, с учетом удельного сопротивления грунта. В районах с высоким сопротивлением земли (сухие пески, каменистые породы) могут применяться специальные технологии: химические заземлители, использование грунтовых добавок, увеличение площади рассеивания.

Для надежной работы заземлителя важно обеспечить его долговечность и стойкость к коррозии. Наиболее часто используются стальные элементы с защитным покрытием (горячее цинкование, меднение). В высокоагрессивных средах применяют нержавеющую сталь или композитные материалы. Перед проектированием заземляющего устройства необходимо провести измерение удельного сопротивления грунта методами ВЕН или Шлюмберже для обоснованного выбора конфигурации и глубины залегания.

Какие материалы применяются для изготовления заземлителей и почему

Для изготовления заземлителей применяют материалы с высокой электропроводностью и устойчивостью к коррозии. Наиболее распространён – стальной прут диаметром не менее 10 мм, покрытый медным слоем толщиной от 0,25 мм методом гальванического осаждения. Такое сочетание обеспечивает низкое сопротивление растеканию тока и долговечность в агрессивных грунтах.

Чёрная сталь без покрытия используется ограниченно из-за склонности к быстрой коррозии, особенно в влажных или кислых почвах. Допускается применение только при условии регулярного контроля состояния и замены через 3–5 лет эксплуатации.

Нержавеющая сталь применяется там, где медь недопустима по условиям электромагнитной совместимости. Она устойчива к коррозии, но уступает меди по проводимости, что требует увеличения сечения.

Медные шины и стержни применяются в стационарных промышленных системах, где необходима максимальная проводимость и высокая надёжность соединений. Однако высокая стоимость ограничивает их использование.

В слабоагрессивных грунтах допустимо использование оцинкованной стали. Цинковое покрытие защищает от коррозии, но со временем разрушается, снижая срок службы заземлителя до 10–15 лет.

Выбор материала заземлителя зависит от сопротивления грунта, уровня коррозионной активности среды и требований к сроку службы. Оптимальный вариант – омеднённая сталь, сочетающая доступность, надёжность и эффективность.

Какой должна быть форма и размеры заземлителя в зависимости от типа грунта

В суглинках и глинистых почвах с удельным сопротивлением до 100 Ом·м рекомендуется использовать вертикальные заземлители длиной 2,5–3 м и диаметром не менее 16 мм при применении стального прутка. Расстояние между заземлителями – не менее 2,5 м для эффективного распределения тока.

В песчаных и супесчаных грунтах с сопротивлением выше 150 Ом·м применяют удлинённые вертикальные заземлители до 5 м. Для снижения общего сопротивления заземления используются комбинированные схемы – вертикальные элементы дополняются горизонтальными шинами, уложенными на глубине не менее 0,7 м. Оптимальная длина горизонтального элемента – от 10 до 20 м в зависимости от влажности почвы.

В болотистых и влажных грунтах с сопротивлением ниже 50 Ом·м достаточно коротких вертикальных заземлителей – 1,5–2 м. В этом случае большое количество элементов не требуется, так как контактное сопротивление с грунтом минимально. Для предотвращения коррозии рекомендуется использование оцинкованной стали или меди.

В скальных или промёрзших почвах целесообразно применять бурение под установку вертикальных заземлителей длиной до 6 м. Диаметр таких элементов увеличивается до 20 мм, а установка производится с заполнением скважины проводящей смесью (например, бентонит или графитовая паста) для уменьшения сопротивления рассеивания.

Форма заземлителя выбирается исходя из условий прокладки: вертикальные прутки эффективны при глубоком промерзании или малой площади участка, горизонтальные полосы – при необходимости равномерного распределения тока в плоских схемах. Кольцевые заземлители применяются для зданий с повышенными требованиями к электробезопасности.

Чем отличается заземлитель от заземляющего проводника в контуре заземления

Заземляющий проводник – это провод, соединяющий заземляемое оборудование с заземлителем. Он не контактирует с грунтом и служит для передачи тока замыкания или утечки к заземлителю. В качестве заземляющего проводника используются медные или стальные провода и шины с минимальным сечением, регламентированным ПУЭ. Проводник должен иметь минимальное сопротивление и быть механически защищён от повреждений.

Ключевое различие: заземлитель обеспечивает контакт с землёй, проводник – соединение между заземляемым объектом и заземлителем. Эффективность заземляющего контура зависит от правильного подбора и монтажа обеих составляющих.

Как проверяется сопротивление заземлителя и что влияет на его изменение

Сопротивление заземлителя измеряется методом падения напряжения с использованием мегомметра или специализированного прибора – заземлемера. Принцип основан на подаче тока между контрольным и вспомогательным электродами с параллельным измерением падения напряжения между заземлителем и контрольным щупом.

- В землю устанавливаются два вспомогательных электрода: токовый (на расстоянии 20–40 м от заземлителя) и потенциаломерный (на 10–20 м между ними).

- Через токовый и заземляющий электроды подаётся переменный ток 50 Гц.

- Измеряется напряжение между заземлителем и потенциаломерным щупом.

- Сопротивление рассчитывается по формуле: R = U/I, где U – напряжение, I – ток.

Точность зависит от стабильности контакта электродов с грунтом и его однородности. Измерения проводят в сухую погоду, чтобы исключить влияние влаги.

- Сезонные изменения влажности – при промерзании или высыхании грунта сопротивление возрастает.

- Тип грунта: глина и чернозём обладают меньшим удельным сопротивлением по сравнению с песком и скальными породами.

- Глубина и геометрия заземлителя – вертикальные штыри глубже 2,5 м работают эффективнее за счёт стабильной влажности на этой глубине.

- Коррозия металла – окислы на поверхности ухудшают контакт с почвой, увеличивая сопротивление.

- Сопротивление контактных соединений – ослабленные или окисленные болтовые соединения и сварные швы увеличивают общую величину сопротивления.

Рекомендуется ежегодно проверять заземление, особенно в промышленных установках и местах с агрессивной средой. Нарушения в системе заземления напрямую влияют на безопасность и надёжность электроустановок.

Какие нормативные документы регламентируют параметры заземлителей

Основные требования к заземлителям установлены в ГОСТ Р 50571.5.54–2013, который содержит правила устройства электроустановок в части систем заземления и защитных мер безопасности. Документ определяет допустимые значения сопротивления заземляющего устройства и конструктивные параметры, включая глубину залегания, сечение и материалы проводников.

ГОСТ 12.1.030–81 устанавливает нормы сопротивления растеканию тока для различных категорий электроустановок. Например, для электроустановок до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью допускается сопротивление не более 4 Ом, а в сетях выше 1 кВ – до 0,5 Ом.

СП 76.13330.2016, являющийся актуализированной редакцией СНиП 3.05.06–85, описывает требования к монтажу заземляющих устройств в зданиях и сооружениях. Уделяется внимание защите от коррозии, допустимому расстоянию между электродами и требованиям к материалам (например, использование оцинкованной стали или меди).

ПУЭ (Правила устройства электроустановок), особенно главы 1.7 и 1.8, регламентируют выбор системы заземления (TN, TT, IT), особенности прокладки заземляющих проводников и подключение к основным заземляющим шинам. Указывается необходимость регулярных измерений сопротивления заземления с документированием результатов.

ГОСТ Р МЭК 62561-2–2013 конкретизирует характеристики материалов заземлителей для систем молниезащиты, включая допустимую толщину покрытия, стойкость к агрессивной среде и механическую прочность элементов.

Соблюдение этих нормативов обязательно при проектировании и эксплуатации заземляющих систем в электроустановках любого назначения.

Как выбрать тип заземлителя для частного дома или промышленного объекта

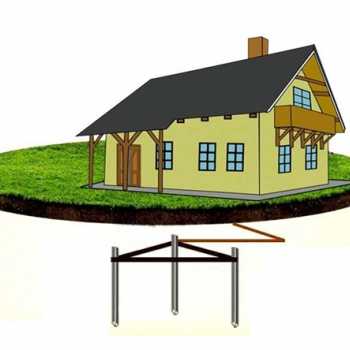

При выборе заземлителя важно учитывать тип почвы, требования к сопротивлению заземления и условия эксплуатации. Для частного дома обычно достаточно контуров из стальных или медных стержней диаметром 16-20 мм, забитых вертикально на глубину 2-3 метра. Важно, чтобы суммарное сопротивление заземления было не более 4 Ом, оптимально – около 1-2 Ом.

Для промышленных объектов требования строже – сопротивление заземлителя должно быть ниже 1 Ом, часто около 0,5 Ом, что достигается использованием комбинированных контуров: вертикальных стержней, горизонтальных шин и заземляющих пластин. Материалы – сталь с антикоррозионным покрытием или медь, обеспечивающая долговечность и стабильность параметров.

Важен учет почвенных условий. В глинистых и влажных почвах горизонтальные заземлители располагают на глубине 0,7–1 м, в песчаных и сухих – вертикальные стержни глубже 3 м. В сложных условиях применяют химические засыпки, улучшающие контакт с грунтом и снижающие сопротивление.

Перед монтажом необходимо провести измерение удельного сопротивления грунта и расчет требуемой длины и количества заземлителей. Неправильный подбор приводит к повышению риска повреждения электроустановок и снижению безопасности эксплуатации.

Вопрос-ответ:

Что понимается под термином «заземлитель» в электротехнике?

Заземлитель — это устройство или конструкция, предназначенная для соединения электрической установки с землей. Его основная задача — обеспечить безопасный отвод токов короткого замыкания или токов утечки, снижая риск поражения электрическим током и предотвращая повреждения оборудования.

Какие материалы обычно используются для изготовления заземлителей и почему?

Для изготовления заземлителей применяют проводящие материалы с низким сопротивлением, чаще всего медь или сталь с антикоррозийным покрытием. Медные заземлители обладают высокой проводимостью и устойчивостью к коррозии, что увеличивает срок службы. Стальные конструкции применяют чаще в случаях, когда требуется механическая прочность или снижение стоимости, при этом их покрывают цинком для защиты от ржавчины.

Какова роль заземлителя в системе электрической безопасности зданий и сооружений?

Заземлитель играет ключевую роль в обеспечении безопасности, так как он обеспечивает путь для безопасного отвода электрического тока в случае аварийных ситуаций, таких как пробой изоляции или короткое замыкание. Это снижает вероятность возникновения пожара и уменьшает опасность поражения людей электрическим током. Кроме того, правильное заземление помогает стабилизировать работу электрооборудования, предотвращая повреждения от перенапряжений.

Как определяется правильное расположение и глубина установки заземлителя?

Выбор места и глубины установки заземлителя зависит от нескольких факторов: типа грунта, уровня влажности, сезонных изменений и электрических характеристик почвы. Обычно заземлитель размещают на глубине, где грунт остается влажным в течение всего года, так как это улучшает проводимость. Важно также избегать мест с высоким содержанием изолирующих материалов, таких как песок или глина. Для точного расчёта используют специальные измерения сопротивления почвы, чтобы обеспечить надежность и эффективность заземления.