Выбор и монтаж системы отопления напрямую влияют на комфорт, экономичность и долговечность всего дома. Ошибки на этапе проектирования или установки приводят к неравномерному прогреву помещений, перерасходу топлива и дорогостоящим переделкам. Чтобы избежать этого, необходимо учитывать площадь здания, теплопотери, количество контуров и особенности климата региона.

Перед началом работ требуется расчет теплопотерь через стены, окна, крышу и фундамент. Например, для средней постройки площадью 120 м² в центральной полосе России тепловая мощность системы должна составлять около 12 кВт. Для расчета можно использовать формулу: Q = S × h × ΔT × k, где Q – теплопотери, S – площадь стен, h – высота потолков, ΔT – разница между внутренней и внешней температурой, k – коэффициент теплоизоляции.

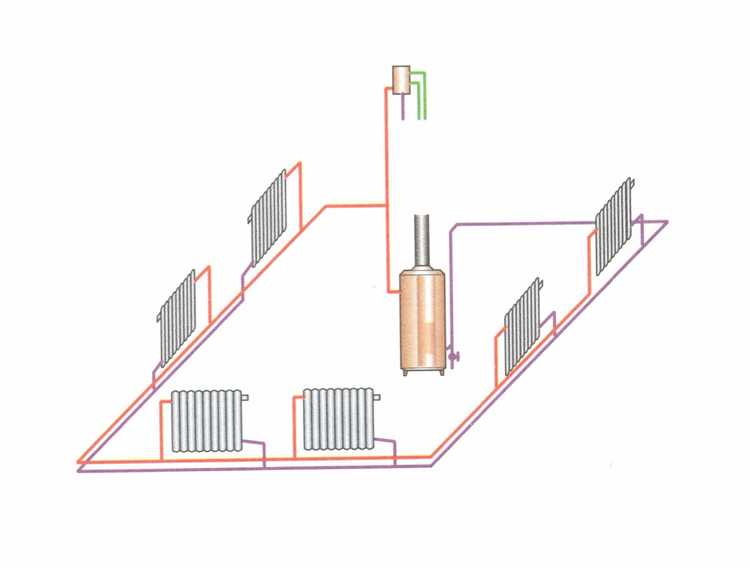

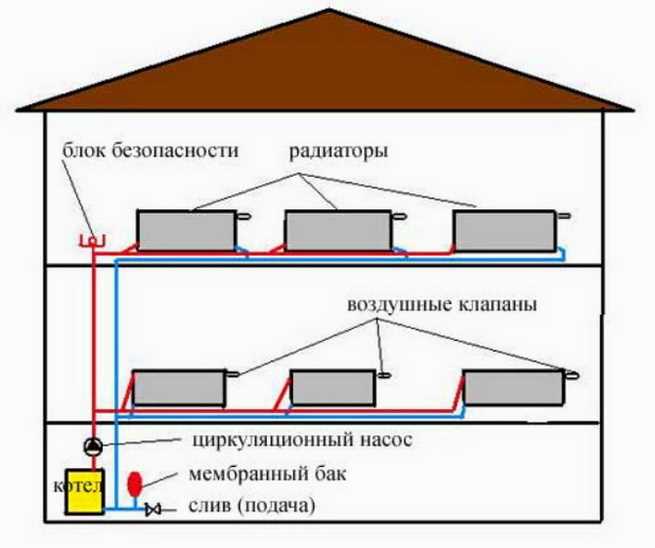

Тип системы выбирается исходя из источника тепла и планировки дома. В большинстве случаев эффективнее всего себя показывает водяное отопление с твердотопливным, газовым или электрическим котлом. Однотрубная система проще в реализации, но при значительной длине трубопровода наблюдается неравномерный прогрев. Двухтрубная система требует больше материалов, зато обеспечивает равномерное распределение тепла.

Особое внимание нужно уделить выбору радиаторов, сечению труб, материалам соединений и способу разводки. Алюминиевые и биметаллические радиаторы обеспечивают высокий теплоотвод, но чувствительны к качеству теплоносителя. Для труб оптимальны сшитый полиэтилен (PE-X) или полипропилен (PP-R) с армировкой – они устойчивы к перепадам температуры и давления, не подвержены коррозии.

Выбор типа отопления: водяное, электрическое или воздушное

Выбор системы отопления зависит от площади дома, энергоносителей, стоимости оборудования и эксплуатационных расходов. Ниже приведено сравнение трёх основных типов отопления:

| Тип | Преимущества | Недостатки | Рекомендуемое применение |

|---|---|---|---|

| Водяное | Универсальность, равномерный прогрев помещений, возможность использования разных котлов (газ, твёрдое топливо, электричество) | Сложный монтаж, риск замерзания при отключении, требуется обслуживание системы | Дома площадью от 80 м², при наличии доступа к магистральному газу или твёрдому топливу |

| Электрическое | Простой монтаж, точная регулировка температуры, не требует обслуживания | Высокие эксплуатационные затраты при использовании обычных ТЭНов, зависимость от стабильности электроснабжения | Дома до 100 м², при отсутствии газа, как временное решение |

| Воздушное | Быстрый прогрев, отсутствие теплоносителя, совмещение с вентиляцией и кондиционированием | Неравномерный обогрев, шум вентиляторов, трудности с точной регулировкой | Дома с открытой планировкой, производственные помещения, регионы с мягким климатом |

Для постоянного проживания в холодных регионах оптимален водяной вариант. Электрическое отопление уместно при ограниченном бюджете на установку или как вспомогательная система. Воздушное отопление целесообразно в домах сезонного проживания или при интеграции с вентиляцией.

Расчёт теплопотерь и подбор мощности оборудования

Перед установкой отопления необходимо определить теплопотери каждого помещения. Это позволит точно рассчитать требуемую мощность котла, радиаторов и насосов.

Базовая формула расчёта теплопотерь: Q = V × ΔT × K, где:

- Q – теплопотери (Вт)

- V – объём помещения (м³)

- ΔT – разница между внутренней и расчётной наружной температурой (°C)

- K – коэффициент теплопотерь, зависящий от качества утепления

Пример коэффициентов:

- Плохое утепление – 1,5–2,0

- Среднее – 1,0–1,3

- Хорошее – 0,6–0,9

Для дома объёмом 300 м³ при ΔT = 40°C и K = 1,0 потери составят: 300 × 40 × 1,0 = 12 000 Вт (12 кВт).

К полученному значению добавляется 10–20% запаса. В данном случае – около 14 кВт. Это и будет ориентиром при выборе котла.

Если дом подключён к газу – выбирается котёл с мощностью не ниже расчётной. Для электрического или твердотопливного оборудования желательно предусмотреть дополнительный резерв – до 30%.

Мощность радиаторов подбирается по правилу: 100 Вт на 1 м² площади при потолках до 3 м. При высоких потолках используют объёмную формулу. Для комнаты 20 м² требуется не менее 2 кВт теплоотдачи. Учитываются также теплопотери через окна, двери, наружные стены.

Циркуляционный насос рассчитывается по формуле: расход (л/мин) = мощность котла (кВт) × 0,86 / ΔT, где ΔT – разница температур подачи и обратки (обычно 20°C). Для 14 кВт: 14 × 0,86 / 20 = 0,6 л/с или 36 л/мин.

Итог: сначала рассчитывается потребность, затем подбираются конкретные элементы системы. Недостаточная мощность приводит к неэффективному обогреву, избыточная – к перерасходу топлива и снижению ресурса оборудования.

Прокладка трубопровода и выбор схемы разводки

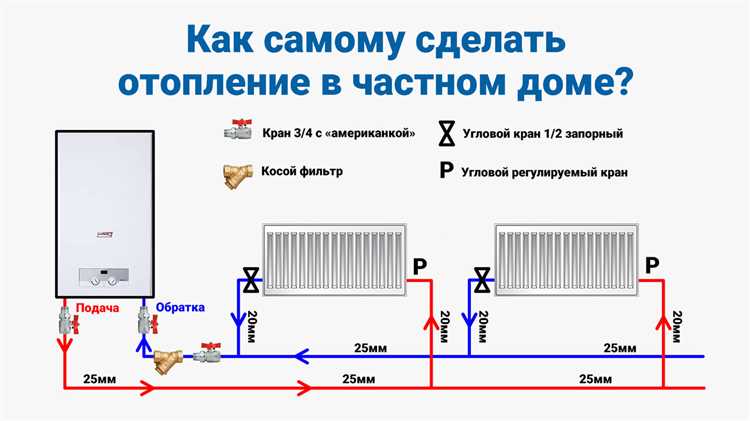

Двухтрубная система обеспечивает равномерный прогрев всех радиаторов. Подающая и обратная линии идут параллельно, что позволяет точно регулировать температуру в каждой комнате. Для частного дома до 150 м² оптимальна схема с нижней разводкой: трубы проходят вдоль пола, что упрощает монтаж и снижает теплопотери. При большей площади стоит рассмотреть коллекторную систему с распределительными узлами на каждом этаже.

Однотрубная схема проще в реализации, но имеет ограничения по длине ветки и количеству радиаторов. Последние устройства в цепи будут получать воду с уже сниженной температурой. Рекомендуется устанавливать байпасы и термоклапаны для балансировки.

Коллекторная разводка требует больше труб и коллекторов с расходомерами, но обеспечивает максимальную управляемость и удобство обслуживания. Каждый радиатор подключается отдельной линией, лучше использовать трубы сшитого полиэтилена или металлопластик диаметром 16–20 мм.

При прокладке важно соблюдать уклоны: для естественной циркуляции – 3–5 мм на метр, при насосной системе – можно вровень, но без перегибов и воздушных ловушек. Места прохода через стены и перекрытия герметизируются гильзами. Под полом трубы укладываются в теплоизоляционных кожухах. Резкие повороты избегаются – вместо этого применяют гибкие отводы или уголки с большим радиусом.

Перед укладкой труб составляется точная схема с учётом длины веток, количества соединений и расположения арматуры. Прокладка начинается от котла. Все соединения выполняются с использованием пресс-фитингов или обжимных соединений с двойным уплотнением.

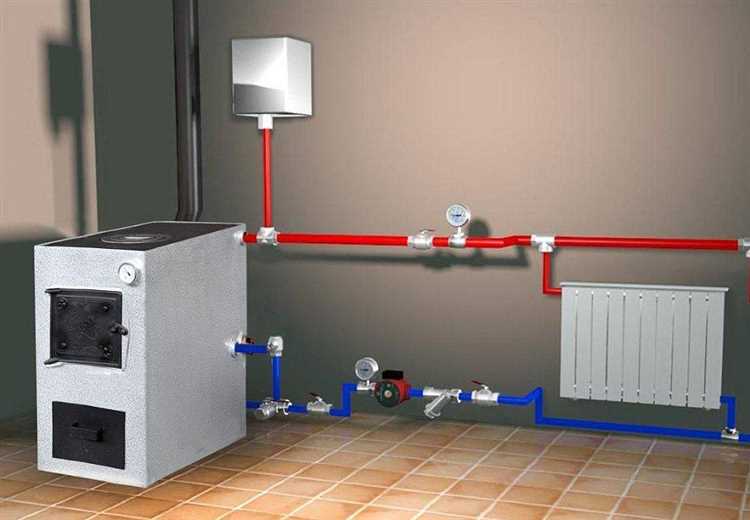

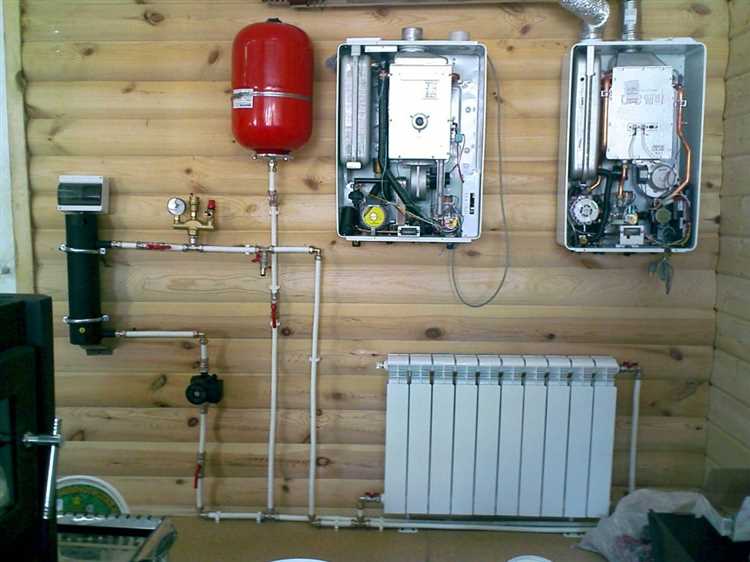

Установка котла: требования к помещению и подключению

Минимальные размеры помещения под котёл на газе – не менее 4 м², с высотой потолка от 2,2 м. Обязательно наличие окна с форточкой, площадь остекления рассчитывается как 0,03 м² на каждый кубометр объёма комнаты. Для твердотопливных моделей требуется отдельное помещение с негорючей отделкой стен на расстоянии до 1 м от корпуса котла.

Вентиляция – приточная и вытяжная, обеспечивающая не менее трёхкратного воздухообмена в час. Сечение приточного канала – от 8 см² на каждый кВт мощности. Выход вытяжки должен быть выше конька крыши минимум на 0,5 м.

Пол – бетонный или облицованный негорючей плиткой. Для напольных котлов обязательна установка на основание из несгораемого материала с выступом не менее 10 см по краям. При монтаже настенного котла – крепление к несущей стене, выдерживающей вес устройства с заполненной системой.

Подключение к дымоходу допускается с помощью стальных или керамических труб. Минимальная высота дымохода – 5 м. Для конденсационных котлов необходима система отвода конденсата в канализацию с сифоном. Запрещено использование гофрированных алюминиевых каналов.

Газовая магистраль подключается через шаровой кран, фильтр и гибкий шланг из нержавеющей стали длиной до 1,5 м. Давление в сети должно соответствовать требованиям паспорта оборудования. Перед пуском проводится проверка герметичности соединений с использованием мыльного раствора.

Электропитание – от выделенной линии с автоматом и УЗО. Для оборудования с платой управления рекомендуется подключение через стабилизатор напряжения. Заземление обязательно.

Заполнение системы теплоносителем выполняется после полной установки всех соединений. Для предотвращения воздушных пробок монтируются автоматические воздухоотводчики в верхних точках системы. Первое включение – только после проверки давления, тяги и герметичности.

Монтаж радиаторов и правила их размещения

Радиаторы размещают под окнами, отступив 10–15 см от подоконника и 8–12 см от пола. Это обеспечивает равномерный прогрев воздуха и уменьшает теплопотери через стеклопакеты.

Оптимальное расстояние от стены – 3–5 см. Меньший зазор затрудняет конвекцию, а больший снижает эффективность теплоотдачи. Крепление выполняют строго горизонтально, с минимальным отклонением – до 1 мм на метр длины, особенно при верхней или нижней подводке.

Количество секций подбирают по расчёту: в среднем 100 Вт на 1 м², при высоте потолков до 2,7 м. При внешних стенах, угловом расположении и больших окнах нагрузку увеличивают на 15–20%. Радиаторы не закрывают шторами, декоративными экранами и мебелью – это снижает теплоотдачу на 20–40%.

Для однотрубных систем устанавливают байпас – трубу перемычку между входом и выходом радиатора, диаметром не менее диаметра стояка. Это необходимо для сохранения циркуляции при регулировке или отключении секций. На подаче и обратке монтируют шаровые краны, термоголовки – по необходимости, при учёте теплопотерь и типа отопительной схемы.

Все соединения герметизируют сантехническим льном с пастой или специализированной уплотнительной нитью. Недопустимо использование пакли без пасты – велика вероятность протечек. После монтажа выполняют опрессовку с давлением, превышающим рабочее на 20–30%.

Заполнение системы, запуск и проверка на утечки

Для заполнения системы отопления используйте чистую воду с минимальным содержанием солей и твердых частиц. Давление при заполнении должно составлять 1,2–1,5 бара, что позволит избежать деформаций труб и радиаторов. Заполнение проводят через байпас или запорный кран в нижней точке контура.

После заполнения систему необходимо тщательно прокачать. Откройте воздухоотводчики на радиаторах и коллекторах, чтобы удалить скопившийся воздух. Если воздухоотводчики отсутствуют, используйте ручную прокачку насосом или систему автоматического удаления воздуха с расширительным баком.

Запустите насос циркуляции на 10–15 минут при давлении не выше 1,8 бара. Следите за манометром – резкие перепады или падение давления сигнализируют о наличии утечек. Осмотрите все соединения, фитинги и сварные швы на наличие капель и влажных пятен.

Тест на герметичность проводят с помощью манометра и визуального осмотра. Давление в системе увеличивают до 2 бар и удерживают 30 минут. Падение давления более 0,1 бара за это время требует поиска и устранения протечек.

Особое внимание уделите резьбовым соединениям и местам установки запорной арматуры. Для контроля используйте мыльный раствор – появление пузырьков укажет на слабое место.

По завершении теста давление снижают до рабочего уровня, после чего проводят повторный запуск циркуляционного насоса. Если система стабильно держит давление и воздух полностью удален, можно считать этап заполнения и проверки завершенным.

Вопрос-ответ:

Как правильно выбрать схему отопления для частного дома?

Выбор схемы зависит от особенностей здания, материалов стен, количества комнат и площади. Самые распространённые варианты — однотрубная и двухтрубная системы. Однотрубная проще и дешевле, но менее удобна в регулировке температуры в отдельных помещениях. Двухтрубная позволяет точнее управлять отоплением и обеспечивает равномерное распределение тепла, но требует большего объёма работ и затрат. Также важно учитывать расположение и тип радиаторов, наличие или отсутствие тёплого пола, а также источник тепла — котёл на газе, электричестве или твердом топливе.

Какие ошибки чаще всего допускают при самостоятельной установке отопления?

Часто встречаются неправильный расчёт диаметра труб, что приводит к плохой циркуляции теплоносителя. Ошибкой также становится неправильный выбор или размещение радиаторов — они могут не прогревать комнату полностью или занимать слишком много места. Неправильная установка запорной арматуры и отсутствия воздухоотводчиков вызывает образование воздушных пробок. Ещё одна распространённая ошибка — недостаточная теплоизоляция труб, что снижает КПД системы и ведёт к потерям тепла.

Какой вид котла лучше выбрать для дома площадью около 150 м² при самостоятельной установке?

Для дома такой площади часто рекомендуют настенный газовый котёл с закрытой камерой сгорания — он занимает мало места, удобен в обслуживании и позволяет поддерживать комфортный микроклимат. Если нет доступа к газу, можно рассмотреть электрический котёл — он проще в монтаже, но расходы на электроэнергию выше. Твердотопливные котлы подойдут, если есть возможность регулярно обслуживать и загружать топливо. Выбор зависит от доступности топлива, бюджета и личных предпочтений по обслуживанию.

Как обеспечить равномерный прогрев всех комнат в доме с системой отопления своими руками?

Для этого важно правильно смонтировать разводку труб, выбрав двухтрубную схему, где горячая вода поступает напрямую к каждому радиатору и возвращается обратно. Установка балансировочных клапанов позволит регулировать поток теплоносителя в каждом радиаторе. Следует позаботиться об установке терморегуляторов на батареи, что помогает поддерживать нужную температуру в каждой комнате. Нельзя забывать про качественную теплоизоляцию труб, чтобы тепло не уходило по пути к радиаторам. Важно также правильно разместить радиаторы под окнами — это улучшит циркуляцию воздуха и предотвратит появление холодных зон.