Объём вырабатываемой электроэнергии зависит от совокупности технологических, природных и эксплуатационных факторов, каждый из которых может существенно повлиять на эффективность генерации. В условиях переменной нагрузки и нестабильного энергопотребления ключевую роль играет не только установленная мощность оборудования, но и фактический коэффициент его использования.

На гидроэлектростанциях объём генерации напрямую связан с уровнем водности в конкретный период года. Например, снижение притока воды на 10% может уменьшить выработку до 15% при низком КПД турбин. Для компенсации подобного дефицита необходимо заранее рассчитывать запасы воды в водохранилищах и оптимизировать график сбросов.

На тепловых и атомных электростанциях определяющим является качество и стабильность поставок топлива. При снижении теплотворной способности угля или перебоях с поставками газа энергоблоки вынужденно снижают мощность. Также значительное влияние оказывает температура окружающего воздуха: повышение на 10 °C может снизить КПД турбогенераторов до 1,5% из-за ухудшения условий охлаждения.

Для солнечных и ветряных станций критическим является режим инсоляции и параметры ветра. Недостаток солнечного излучения в зимние месяцы в умеренных широтах снижает генерацию в 2–3 раза по сравнению с летними периодами. При этом эффективность ветрогенераторов резко падает при нестабильности потоков воздуха и частых остановках из-за превышения допустимых порогов скорости ветра.

Увеличить объём генерации возможно за счёт регулярного технического обслуживания оборудования, автоматизации регулирования нагрузки и внедрения систем прогнозирования потребления и погодных условий. Анализ режимов работы в сочетании с корректной диспетчеризацией позволяет снижать простои и достигать стабильной производительности при минимальных издержках.

Зависимость выработки энергии от типа используемого топлива

Тип топлива напрямую определяет как теплотехнические характеристики электростанции, так и экономическую эффективность генерации. Разные виды топлива обладают различной удельной теплотворной способностью, скоростью сгорания, уровнем загрязнения окружающей среды и доступностью.

Наиболее высокая удельная теплотворная способность у природного газа (около 49 МДж/кг), при этом он даёт наименьшее количество выбросов при сгорании. Уголь, в зависимости от марки, имеет теплотворную способность от 15 до 30 МДж/кг, но сопровождается значительными выбросами серы, оксидов азота и твёрдых частиц.

Жидкое топливо, включая мазут, обеспечивает стабильную выработку при теплотворной способности около 42 МДж/кг, но требует сложной системы хранения и подогрева, что увеличивает эксплуатационные издержки. Биомасса, хоть и является возобновляемым источником, обладает низкой теплотворной способностью (около 15 МДж/кг) и требует больших объёмов топлива для поддержания мощности.

- Для максимизации эффективности газовых ТЭС рекомендуется установка парогазовых установок, где КПД может достигать 60%.

- При использовании угля целесообразно внедрение технологий циркулирующего кипящего слоя и систем улавливания CO₂ для снижения экологического ущерба.

- Мазутные установки эффективны как резервный источник, но не рекомендуются для базовой нагрузки из-за высоких затрат на обслуживание.

- При использовании биомассы предпочтительно выбирать древесные отходы с минимальной влажностью для повышения стабильности сгорания.

Выбор типа топлива должен учитывать не только его энергетическую плотность, но и доступность, логистику и требования к инфраструктуре. Регулярный анализ топливного баланса и адаптация стратегии закупок топлива позволяют оптимизировать график выработки и снизить себестоимость кВт·ч.

Влияние погодных условий на генерацию на ВИЭ-станциях

Производительность возобновляемых источников энергии (ВИЭ) напрямую зависит от текущих метеоусловий, причём степень влияния значительно различается в зависимости от типа станции. Наибольшую зависимость демонстрируют солнечные и ветряные электростанции, где метеофакторы критически определяют выработку.

Для фотоэлектрических станций ключевым параметром является солнечная радиация. При плотности солнечного потока менее 200 Вт/м² эффективность панелей снижается в 2–3 раза по сравнению с номинальной. Облачность снижает прямое излучение до 90%, оставляя лишь рассеянный компонент, что особенно критично для панелей без трекеров. Также важно учитывать угол падения света: зимой выработка в северных регионах может падать на 60–80% по сравнению с летними значениями.

Ветроэнергетика зависит от скорости ветра в кубической степени. Станции обычно проектируются для оптимальной работы в диапазоне 8–12 м/с. При снижении скорости ветра до 5 м/с генерация падает почти в четыре раза, а при штиле (менее 3 м/с) турбины останавливаются. В то же время при ураганных порывах выше 25 м/с срабатывает автоматика отключения для предотвращения повреждений оборудования.

- Зимой возможна обледенелость лопастей ветротурбин, что снижает их аэродинамическую эффективность на 15–30%.

- Песчаные или пыльные бури в регионах с солнечными станциями снижают пропускание света через панели на 20–40% без регулярной очистки.

- Высокая влажность может привести к деградации изоляции оборудования, особенно на прибрежных ВИЭ-объектах.

Для повышения устойчивости генерации на ВИЭ-станциях рекомендуется:

- Использовать прогнозируемые погодные модели с часовым разрешением для точного планирования выработки и загрузки сетей.

- Устанавливать трекеры на солнечные станции для компенсации сезонных изменений угла освещения.

- Проводить регулярную очистку фотоэлектрических панелей в засушливых регионах.

- Оборудовать ветропарки системой обогрева лопастей в зонах риска обледенения.

- Резервировать ВИЭ-мощности с помощью аккумулирующих систем или гибридных решений (например, дизель-резервов).

Учет и адаптация к метеофакторам критически важны при проектировании и эксплуатации ВИЭ-станций, особенно в регионах с высокой сезонной и суточной амплитудой погодных параметров.

Роль технического состояния оборудования в работе электростанции

Износ турбинных лопаток, повышение вибрации в генераторных узлах и микротрещины в теплообменниках – критические факторы, способные снизить КПД энергоблока на 3–7% в течение года. Техническое состояние оборудования напрямую влияет на способность станции поддерживать номинальную мощность, а также на стабильность выходных параметров электроэнергии.

Планово-предупредительное обслуживание позволяет предотвратить до 80% аварийных остановок. В практике ТЭС регулярно выявляются отклонения в температурных режимах подшипников и в динамике работы насосов, которые без оперативного вмешательства приводят к перерасходу топлива и неравномерной нагрузке на сеть.

На ВИЭ-станциях состояние приводных систем, например, редукторов ветрогенераторов или инверторов в солнечных массивах, критически влияет на устойчивость выработки. Недостаточная калибровка контроллеров МРРТ (Maximum Power Point Tracking) снижает общую эффективность солнечных панелей на 5–10% при изменении интенсивности освещения.

Рекомендация: интеграция предиктивной диагностики с использованием виброакустического и тепловизионного контроля значительно повышает точность оценки остаточного ресурса узлов. Это позволяет оптимизировать интервалы ТО и сократить незапланированные простои.

Связь между режимом нагрузки и объёмом генерации

Режим нагрузки оказывает прямое влияние на объём вырабатываемой электроэнергии, поскольку определяет, в каком объёме и с какой интенсивностью должны работать генерирующие установки. При стабильной базовой нагрузке, характерной для ночного времени и выходных дней, электростанции работают в оптимальных условиях, обеспечивая эффективное сжигание топлива и минимальный уровень потерь. В этом режиме достигается высокая экономичность и стабильная генерация.

При пиковых нагрузках, особенно в утренние и вечерние часы будних дней, объём генерации возрастает за счёт включения дополнительных мощностей, включая менее эффективные и более затратные агрегаты. Это приводит к увеличению удельных затрат топлива и ускоренному износу оборудования. Например, тепловые электростанции при кратковременном повышении спроса вынуждены запускать резервные турбины, работа которых менее эффективна при краткосрочных включениях.

Для ВИЭ-источников (ветровых и солнечных электростанций) режим нагрузки влияет опосредованно: при низкой сетевой нагрузке возможна необходимость ограничивать генерацию (curtailment), особенно при избытке выработки. Это снижает общий объём полезной энергии, поставляемой в сеть. В регионах с развитой системой хранения энергии или гибким регулированием нагрузки (например, посредством интеллектуального управления потребителями) подобные потери удаётся минимизировать.

Оптимизация режима нагрузки требует точного прогнозирования спроса и координации работы разных типов генераторов. В условиях нерегулярного потребления особенно важна интеграция автоматизированных систем управления, способных в реальном времени перераспределять нагрузку между базовыми и маневренными мощностями. Это позволяет поддерживать требуемый объём генерации без избыточных расходов ресурсов и перегрузки оборудования.

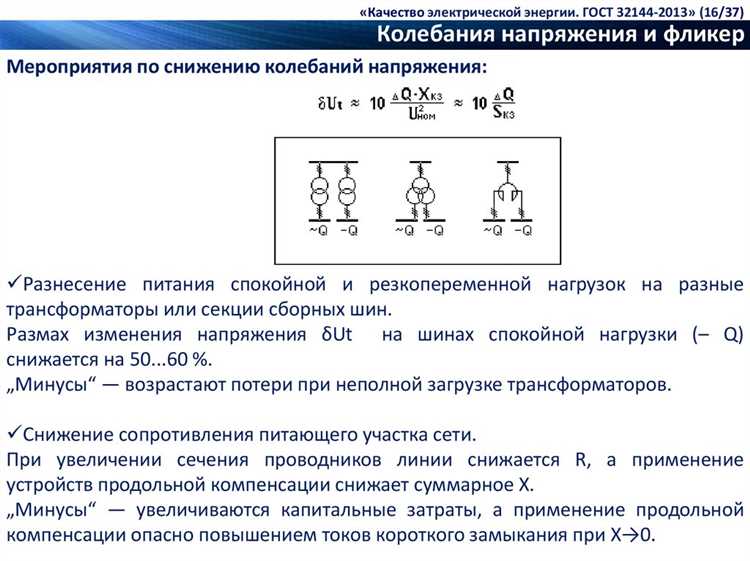

Значение качества сетевого напряжения для стабильной выработки

Качество сетевого напряжения напрямую влияет на стабильность и объём вырабатываемой электроэнергии. Отклонения напряжения более чем на ±5% от номинального уровня вызывают снижение эффективности генераторов и могут привести к аварийным ситуациям. Например, при понижении напряжения ниже 0,9 Uном происходит недовозбуждение синхронных машин, что снижает их мощность и увеличивает тепловую нагрузку.

Повышение напряжения свыше 1,05 Uном ускоряет износ изоляции обмоток и повышает риск выхода оборудования из строя. Частые скачки и перепады напряжения вызывают срабатывание защитных систем, что ведёт к вынужденным остановкам генерации и уменьшению общего выпуска электроэнергии.

Для обеспечения стабильной работы электростанций требуется непрерывный мониторинг параметров сетевого напряжения с точностью не менее 1%. Использование систем автоматической компенсации реактивной мощности и стабилизаторов напряжения (например, STATCOM, SVC) позволяет минимизировать колебания и повысить качество электроснабжения.

Правильная координация работы генераторов с оборудованием распределительной сети снижает вероятность фазовых сдвигов и перебоев, увеличивая время бесперебойной работы и суммарный объём выработки электроэнергии.

Инвестирование в улучшение качества напряжения позволяет увеличить КПД электростанций на 3–5% и снизить количество внеплановых ремонтов оборудования, что положительно отражается на экономической эффективности производства электроэнергии.

Влияние графиков техобслуживания на объёмы производства энергии

Планирование технического обслуживания напрямую влияет на доступность оборудования и, как следствие, на объём вырабатываемой электроэнергии. Несвоевременное или нерегулярное техобслуживание увеличивает риск внеплановых простоев, которые могут снижать общий объём генерации до 10–15% в год.

Оптимальные графики ТО строятся на основе анализа данных эксплуатации и прогнозов нагрузки, что позволяет минимизировать периоды отключений. Размещение плановых ремонтов в периоды минимального потребления снижает влияние на общий энергетический баланс.

Использование автоматизированных систем мониторинга состояния оборудования позволяет переходить к профилактическому и предиктивному ТО, сокращая длительность простоев и повышая коэффициент готовности оборудования на 5–8%.

Соблюдение регламентов и своевременное обновление технологических карт техобслуживания позволяют повысить эффективность выработки минимум на 3% за счёт уменьшения внеплановых ремонтов и продления сроков службы оборудования.

Учет сезонных колебаний спроса при планировании генерации

Сезонные изменения нагрузки существенно влияют на объемы вырабатываемой электроэнергии. В зимний период потребление электроэнергии возрастает в среднем на 15–25% из-за отопительного сезона и увеличения длительности светового дня, что требует корректировки графиков работы электростанций и резерва мощностей.

Летние месяцы характеризуются снижением спроса в регионах с умеренным климатом, однако в южных регионах может наблюдаться рост из-за массового использования кондиционеров. В таких случаях планирование генерации должно учитывать локальные особенности потребления и потенциал распределенных источников энергии, таких как солнечные станции.

Рекомендуется применять методику сезонного моделирования на основе многолетних данных, позволяющую прогнозировать пиковые нагрузки с точностью до 5%. Это обеспечивает оптимальное распределение нагрузки между базовыми и пиковыми электростанциями, снижая риск дефицита энергии и избыточных затрат на поддержание резерва.

Особое внимание уделяется гибкости генерации: включение быстро запускаемых газовых турбин и систем аккумуляции энергии позволяет оперативно реагировать на резкие колебания спроса в переходные сезоны – весной и осенью. Это уменьшает потери от вынужденных простоев и обеспечивает стабильность энергосистемы.

Интеграция прогностических моделей спроса с автоматизированными системами управления генерацией способствует уменьшению неэффективного потребления топлива и увеличению общей выработки электроэнергии, соответствующей фактическому спросу в разные сезоны.

Вопрос-ответ:

Какие факторы наиболее существенно влияют на объём вырабатываемой электроэнергии на тепловых электростанциях?

Основными факторами на тепловых электростанциях являются качество топлива, состояние оборудования и режим его эксплуатации. Количество и качество топлива определяют энергетический потенциал, который можно преобразовать в электрическую энергию. Техническое состояние турбин и котлов влияет на КПД, а режим работы — на устойчивость и объём выработки. Непредвиденные простои из-за аварий или ремонта снижают общий объём генерации.

Как погодные условия влияют на генерацию электроэнергии на возобновляемых источниках?

Погода играет ключевую роль для ветровых и солнечных электростанций. Ветер должен иметь определённую скорость и стабильность, чтобы турбины работали эффективно — слишком слабый или слишком сильный ветер снижает выработку или приводит к остановке. Солнечные панели зависят от солнечного излучения и уровня облачности: затяжные пасмурные дни уменьшают мощность генерации. Кроме того, температура влияет на эффективность оборудования и его деградацию.

Почему сезонные колебания спроса важны для планирования объёма выработки электроэнергии?

Сезонные изменения потребления влияют на нагрузку электросети. Например, зимой из-за отопления спрос возрастает, а летом — из-за кондиционирования. Это требует корректировки графиков работы генерации, чтобы избежать дефицита или перепроизводства. Планирование с учётом этих колебаний помогает оптимизировать работу станций, минимизировать потери и снизить затраты на резервные мощности.

Как техническое состояние оборудования отражается на объёмах производства электроэнергии?

Состояние турбин, генераторов и вспомогательных систем напрямую влияет на надёжность и производительность электростанции. Изношенные детали снижают КПД и увеличивают риск аварийных остановок, что ведёт к потере выработки. Регулярное обслуживание и своевременный ремонт помогают поддерживать оптимальную работу, уменьшая непредвиденные простои и увеличивая общий объём выработанной энергии.

Как режим нагрузки сети влияет на количество вырабатываемой электроэнергии?

Режим нагрузки определяет распределение и уровень потребления в сети. При стабильной и равномерной нагрузке генерация может работать с максимальной эффективностью. Однако резкие скачки и пиковые нагрузки заставляют включать резервные источники, которые могут быть менее эффективными. Несбалансированная нагрузка приводит к перерасходу топлива и снижению общего объёма полезной выработки.