Свободные электроны в металлах формируются в результате особенностей электронной структуры атомов и взаимного влияния соседних атомов в кристаллической решётке. Главным источником таких электронов являются валентные электроны, которые при сближении атомов переходят в общую энергетическую зону, называемую зоной проводимости. В металлах эта зона либо частично заполнена, либо перекрывается с валентной зоной, что обеспечивает наличие подвижных электронов, способных переносить электрический заряд.

Концентрация свободных электронов в металлах зависит от их химического состава и кристаллической структуры. Например, в меди, обладающей решёткой типа гранецентрированной кубической, плотность свободных электронов достигает порядка 8.5·1028 м-3. Эти электроны движутся с высокой скоростью, при этом сталкиваясь с ионами решётки, что влияет на сопротивление металла.

Для эффективного использования металлической проводимости важно учитывать природу и распределение свободных электронов. Современные методы измерения, такие как эффект Холла и фотолюминесценция, позволяют определить параметры свободных электронов, что существенно для разработки новых материалов с оптимальными проводящими свойствами.

Как строение кристаллической решетки металлов влияет на появление свободных электронов

Металлы обладают упорядоченной кристаллической решеткой, которая определяет энергетическую структуру электронов. В типичных металлах, таких как железо, медь и алюминий, атомы располагаются в плотных структурах – кубической гранецентрированной (КГЦ), объемно-центрированной (ОЦК) или гексагональной плотноупакованной (ГПУ) решетках. Именно плотность и симметрия этих решеток влияют на перекрытие атомных орбиталей и формирование энергетических зон.

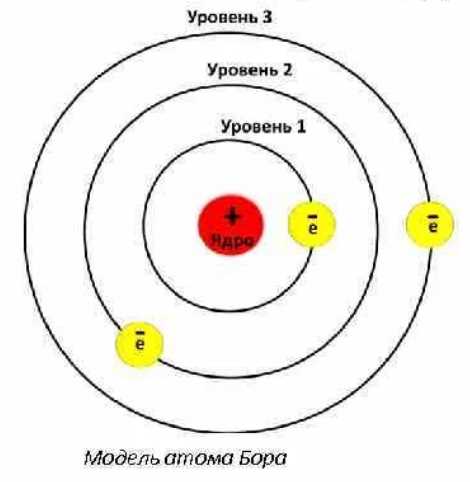

При сближении атомов в кристалле отдельные энергетические уровни их валентных электронов расширяются в энергетические зоны. Валентная зона в металлах часто частично заполнена, что обусловливает наличие электронов с возможностью свободного перемещения. Чем плотнее упакованы атомы, тем сильнее перекрываются орбитали, и тем шире энергетическая зона, позволяющая электронам стать свободными для проводимости.

В металлах с КГЦ решеткой, например в меди, ширина зоны проводимости достигает значений порядка 10 эВ, что обеспечивает высокую концентрацию свободных электронов и их мобильность. В ОЦК структурах, например в железе, перекрытие орбиталей менее плотное, что сказывается на электронических свойствах, снижая концентрацию свободных электронов по сравнению с КГЦ.

Недостатки кристаллической решетки, такие как вакансии, междоузлия и дефекты, влияют на локальное изменение плотности состояний, но не устраняют основной механизм формирования свободных электронов. При этом наличие зонных зазоров в металлах минимально или отсутствует, что напрямую связано с геометрией и параметрами решетки.

Для инженерных задач важно учитывать, что изменение параметров решетки, например при легировании или воздействии давления, может изменять ширину зон и плотность состояний у Ферми, регулируя концентрацию свободных электронов и, соответственно, проводимость. Практическое применение – оптимизация металлических сплавов с целью повышения электропроводности или достижения заданных электронных характеристик.

Роль валентных электронов в формировании электронной «парусины» металлов

Валентные электроны металлов, как правило, занимают внешние энергетические уровни атомов и обладают сравнительно низкой энергией связывания. При формировании металлической кристаллической решетки эти электроны выходят из локализованного состояния и переходят в общее энергетическое пространство металла, создавая единую делокализованную электронную систему, часто называемую электронной «парусиной».

Электронная «парусина» возникает благодаря перекрытию валентных орбиталей соседних атомов, что приводит к формированию зон проводимости с непрерывным энергетическим спектром. В металлах s- и p-валентные электроны обеспечивают свободное движение по всему объему кристалла, что проявляется в высокой электропроводности и теплопроводности. Конкретно, у щелочных металлов один валентный электрон на атом формирует широкую зону проводимости с высокой плотностью состояний у уровня Ферми.

В переходных металлах роль валентных электронов усложняется присутствием d-орбиталей, которые частично локализованы, но также участвуют в формировании электронной «парусины». Их взаимодействие с s- и p-электронами изменяет энергетическую структуру зон, влияя на подвижность носителей заряда и механические свойства металлов.

Количество и энергетическое распределение валентных электронов определяют ширину и форму зон проводимости, напрямую влияя на концентрацию свободных носителей заряда. Для эффективного формирования электронной «парусины» необходимо, чтобы валентные электроны могли легко переходить в состояния с низкой энергией рассеяния, что обеспечивает минимальное сопротивление и высокую электропроводность.

Контроль над валентной конфигурацией и характером электронных связей в металлах позволяет целенаправленно изменять их проводящие свойства, что используется в сплавах и наноструктурированных материалах для оптимизации электрических и механических характеристик.

Механизмы перехода электронов из связанных состояний в свободные в металлах

Перекрытие валентных и более высоких энергетических зон приводит к тому, что энергия и импульс электронов становятся квазисвободными величинами, описываемыми зонной теорией. Это создает условия для их свободного перемещения под действием электрического поля, что и формирует свободные электроны.

Квантовые переходы между энергетическими уровнями обусловлены взаимодействием электронов с периодическим потенциалом кристаллической решетки. Сильное пространственное перекрытие орбиталей способствует расширению ширины энергетической зоны, снижая энергию связывания электронов и облегчая их переход в состояние свободных носителей.

Температурные флуктуации и дефекты кристаллической решетки дополнительно способствуют ослаблению локализации электронов. В некоторых металлах присутствует частичная заполняемость d- и s-зон, что облегчает переход электронов из узкополосных или полузаполненных зон в зону проводимости.

Также важна роль обменного и кулоновского взаимодействия между электронами, которые влияют на эффективную массу и подвижность свободных носителей, способствуя адаптации электронной структуры металла под условия делокализации.

Таким образом, механизм перехода электронов связан с формированием энергетических зон за счет межатомного взаимодействия и изменением локализации электронных состояний под влиянием структуры и условий окружающей среды в металлическом кристалле.

Влияние температурных колебаний на концентрацию и подвижность свободных электронов

Температурные колебания существенно влияют на параметры свободных электронов в металлах, главным образом на их подвижность, тогда как концентрация электронов остается практически неизменной при обычных температурах. Концентрация свободных электронов определяется электронной структурой металла и степенью заполнения энергетических зон, которые при температурах до нескольких сотен градусов Кельвина изменяются незначительно. Исключение составляют полупроводниковые материалы и сильно легированные металлы, где температурный фактор может изменять концентрацию носителей зарядов.

Подвижность свободных электронов существенно зависит от температуры из-за усиления фононного рассеяния. С повышением температуры амплитуда тепловых колебаний атомов кристаллической решетки увеличивается, что повышает вероятность столкновений электронов с фононами. Это приводит к увеличению сопротивления металла, снижая подвижность электронов пропорционально обратной температуре или даже сильнее в зависимости от материала и диапазона температур.

В интервале от 0 до около 100 К подвижность ограничена преимущественно рассеянием на дефектах и примесях, что задает верхний предел электропроводности. При температурах выше 100 К доминирует рассеяние на фононах, и сопротивление металлов растет почти линейно с температурой. В чистых металлах подвижность при комнатной температуре может быть в несколько раз ниже, чем при криогенных температурах, что прямо отражается на электропроводности.

Таким образом, при проектировании и эксплуатации металлических проводников в условиях варьирующихся температур необходимо учитывать уменьшение подвижности электронов и, как следствие, изменение электропроводности. Для точного расчёта рекомендуется использовать экспериментально измеренные температурные коэффициенты сопротивления и учитывать особенности фононного спектра конкретного металла.

Зависимость проводимости металлов от плотности свободных электронов

Проводимость металлов определяется в первую очередь концентрацией свободных электронов, участвующих в переносе электрического заряда. При увеличении плотности свободных электронов удельная проводимость возрастает, поскольку большее число носителей тока повышает общий ток при заданном напряжении.

Однако зависимость проводимости от плотности электронов не является линейной из-за влияния факторов рассеяния и подвижности электронов. Основные аспекты, определяющие эту зависимость, включают:

- Плотность состояний на уровне Ферми: Чем выше концентрация свободных электронов, тем больше заполнена зона проводимости, что ведет к увеличению плотности состояний и улучшению проводимости.

- Подвижность электронов: При высокой плотности носителей возрастает вероятность столкновений с ионами решетки и другими электронами, что снижает подвижность и частично компенсирует прирост проводимости.

- Эффекты экранирования: Рост плотности свободных электронов улучшает экранирование положительных ионов, что уменьшает локальные электростатические возмущения и способствует более эффективному движению носителей заряда.

Практические измерения показывают, что металлы с высокой концентрацией свободных электронов, например, серебро (плотность около 5.9·1028 электронов/м³), обладают максимальной электропроводностью среди всех металлов. В то же время металлы с меньшей плотностью, например, цинк или кадмий, демонстрируют существенно более низкие значения проводимости.

Рекомендуется при проектировании металлических проводников учитывать именно баланс между плотностью свободных электронов и механизмами рассеяния, чтобы оптимизировать электропроводность:

- Использовать металлы с максимальной концентрацией свободных электронов для минимизации сопротивления.

- Избегать легирования, которое снижает подвижность носителей из-за увеличения дефектов и примесей.

- Контролировать структуру кристаллической решетки для уменьшения дефектов и повышения подвижности.

Таким образом, плотность свободных электронов является ключевым параметром, задающим верхний предел проводимости металлов, но конечное значение зависит от комплексного взаимодействия с микроструктурой и дефектами материала.

Методы измерения и оценки концентрации свободных электронов в металлах

n = 1 / (e · μ · ρ),

где n – концентрация свободных электронов, e – заряд электрона, μ – подвижность электронов, ρ – удельное сопротивление. Для точного определения μ требуется дополнительное измерение подвижности, часто реализуемое через эффект Холла.

Эффект Холла применяется для прямого определения концентрации носителей заряда. При наложении перпендикулярных магнитного и электрического полей на образец измеряется поперечное напряжение Холла, которое пропорционально обратной концентрации электронов. Концентрация вычисляется по формуле:

n = I · B / (e · V_H · d),

где I – ток через образец, B – магнитная индукция, V_H – напряжение Холла, d – толщина образца. Метод обеспечивает точные данные при условии однородности материала и отсутствия доминирующих примесей.

Спектроскопия фотоэлектронов (XPS) и ультрафиолетовая фотоэлектронная спектроскопия (UPS) позволяют оценить плотность состояний у поверхности металла и определить уровень Ферми. Сопоставление этих данных с теоретическими моделями дает косвенную информацию о концентрации свободных электронов.

Метод оптической спектроскопии, в частности измерение плазменной частоты, основан на взаимодействии электромагнитного излучения с коллективными колебаниями электронного газа. Плазменная частота ω_p связана с концентрацией электронов формулой:

ω_p = √(n · e² / (ε₀ · m*)),

где ε₀ – диэлектрическая проницаемость вакуума, m* – эффективная масса электрона. Измерение отражательной способности металла в инфракрасной области позволяет вычислить ω_p и, соответственно, n.

Каждый метод имеет ограничения, связанные с типом металла, степенью кристалличности и наличием примесей. Для точной оценки рекомендуется комбинировать электрофизические измерения (эффект Холла, удельное сопротивление) с оптическими и квантовыми методами, обеспечивая комплексный анализ электронных свойств материала.

Вопрос-ответ:

Откуда в металлах появляются свободные электроны, которые участвуют в проводимости?

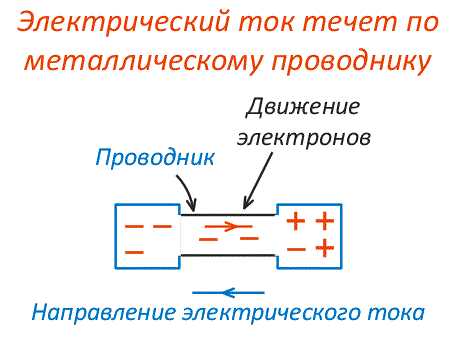

Свободные электроны в металлах возникают из валентных электронов атомов, которые находятся в плотном окружении других атомов. В металлической решётке эти электроны не принадлежат конкретному атому и могут перемещаться по всему объёму материала, обеспечивая электрическую проводимость.

Почему именно в металлах электроны становятся «свободными», а в других материалах — нет?

В металлах энергетические уровни атомов перекрываются, образуя зоны, в которых электроны могут легко перемещаться. Это происходит из-за плотного расположения атомов и особенностей их электронной структуры. В непроводящих материалах или полупроводниках такие перекрытия отсутствуют, и электроны удерживаются у своих атомов сильнее.

Каким образом структура металлической решётки влияет на наличие свободных электронов?

Структура металлической решётки определяет, как плотно расположены атомы и как взаимодействуют их электронные оболочки. Чем ближе атомы, тем сильнее взаимодействие и тем шире энергетические зоны, что способствует появлению электронов, способных свободно перемещаться внутри кристалла.

Как можно объяснить природу свободных электронов с точки зрения квантовой механики?

Квантовая механика описывает электроны в металле не как локализованные частицы, а как волновые функции, распространяющиеся по всему кристаллу. Это приводит к формированию энергетических зон, в которых электроны могут занимать состояния с различной энергией. Электроны на верхних уровнях этой зоны способны легко менять своё положение, что и объясняет их «свободное» поведение.

Можно ли считать, что все валентные электроны в металле становятся свободными? Почему нет?

Нет, не все валентные электроны превращаются в свободные. Часть из них остаётся локализованной на атомах, участвуя в прочности структуры металла. Только те электроны, которые находятся в энергетических состояниях, позволяющих перемещение по кристаллу, считаются свободными и влияют на проводимость.