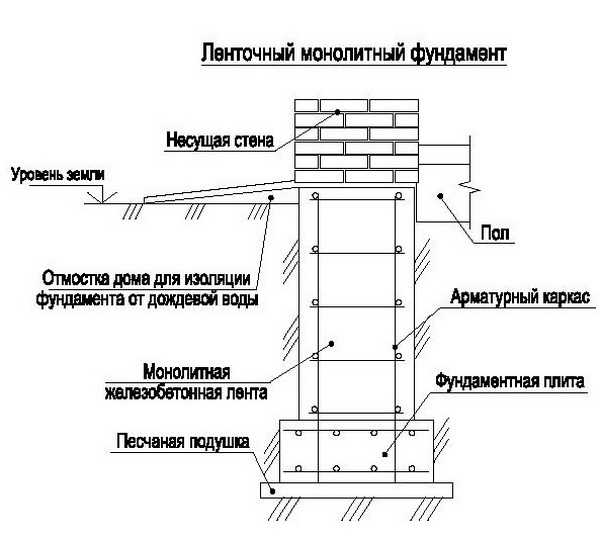

Ленточный фундамент – наиболее распространённый вариант основания для малоэтажного строительства, однако его чрезмерный размер ведёт к перерасходу бетона и арматуры. Это напрямую влияет на стоимость и сроки строительства. Уменьшение размеров фундамента возможно без потери прочности, при условии точного расчёта нагрузки и выбора подходящих материалов.

Первый способ – оптимизация сечения фундамента. Например, при строительстве одноэтажного дома с перекрытием из деревянных балок можно использовать фундамент шириной 300 мм и высотой 500 мм вместо стандартных 400×800 мм. Это снижение до 40% объёма бетона при сохранении несущей способности на грунтах средней плотности.

Второй подход – использование армирования по расчету, а не «на глаз». Часто применяют арматуру диаметром 12 мм с шагом 200 мм, хотя для лёгких конструкций достаточно Ø10 мм с шагом 250 мм. При грамотном проектировании это сокращает расход стали до 25%.

Третий способ – применение бетонных смесей с добавками. Противоморозные, суперпластификаторы и армирующие волокна позволяют снизить марку прочности бетона без ухудшения его характеристик. Это особенно эффективно на сухих и плотных грунтах.

Также эффективна глубинная корректировка. При расположении подошвы фундамента выше уровня промерзания, с обязательным утеплением цоколя и отмостки, можно уменьшить глубину заложения до 500–600 мм, если отсутствует подвал и здание не эксплуатируется зимой. Это снижает объем земляных работ и бетона в 2–2,5 раза.

Рациональный выбор технологии строительства и точный инженерный расчёт – ключ к минимизации размеров ленточного фундамента без риска потери несущей способности и долговечности.

Учет минимальной глубины промерзания при проектировании

Глубина заложения ленточного фундамента должна превышать расчетную глубину сезонного промерзания грунта на 10–20 %, чтобы исключить воздействие пучинистых сил. В центральной полосе России это значение колеблется от 1,2 до 1,8 м в зависимости от конкретного региона и типа грунта. Для Московской области, например, нормативная глубина составляет 1,4 м, следовательно, минимальная глубина заложения – не менее 1,55 м.

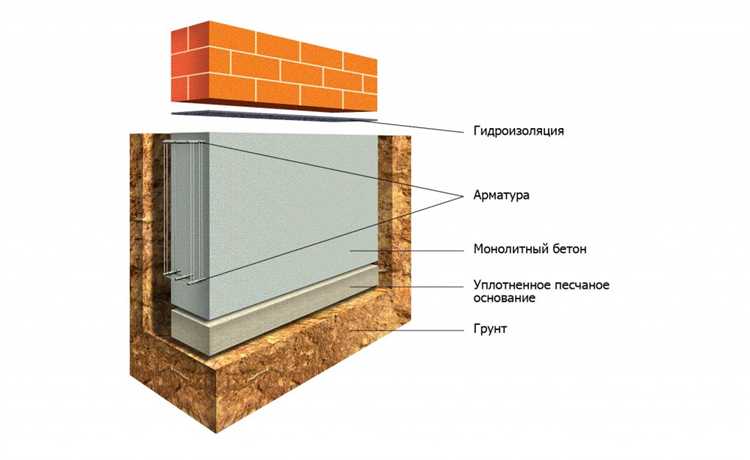

При проектировании облегчённого фундамента возможно снижение глубины заложения до 0,5–0,7 м при обязательном соблюдении двух условий: устройство утеплённой отмостки шириной не менее 1 м и применение эффективной теплоизоляции фундамента (пенополистирол экструдированный, плотность не менее 35 кг/м³). Это позволяет стабилизировать температурный режим и снизить промерзание прилегающего грунта.

На песчаных и супесчаных грунтах риск деформаций из-за морозного пучения минимален, поэтому допустимо уменьшение глубины при условии отвода поверхностных и грунтовых вод. Глины и суглинки требуют более глубокой закладки или обязательной теплоизоляции фундамента и подошвы.

Расчёт глубины должен учитывать климатические данные СНиП 2.02.01-83* и местные геологические изыскания. Пренебрежение этими параметрами при попытке уменьшить размер фундамента приводит к трещинам и неравномерной осадке.

Определение несущей способности грунта на участке

Несущая способность грунта – ключевой параметр при проектировании ленточного фундамента. Для получения точных данных необходимо выполнить инженерно-геологические изыскания с бурением скважин не менее чем на глубину 2 метра ниже предполагаемого уровня подошвы фундамента.

Основные методы: статическое зондирование, динамическое зондирование, штамповое испытание. На практике чаще всего применяется статическое зондирование – позволяет определить модуль деформации и предельное давление без нарушения структуры грунта. Для глинистых пород значение несущей способности может варьироваться от 100 до 250 кПа, для супесей – 150–300 кПа, для плотных песков – до 450 кПа.

Важно учитывать сезонные колебания уровня грунтовых вод. При высоком УГВ показатели снижаются на 10–30%. Пучинистые грунты требуют корректировки расчетов с учетом коэффициента морозного пучения. Также критично определить глубину промерзания, которая в центральных регионах России достигает 1,2–1,8 м.

Для частного строительства допустимо использовать данные из инженерно-геологических карт района, но только в случае подтверждения их результатами выемки контрольного шурфа. Минимальная площадь шурфа – 1×1 м, глубина – до плотного несжимаемого слоя.

По результатам анализа подбирается тип и глубина заложения фундамента. При недостаточной несущей способности целесообразно заменить верхний слой на щебень, песчано-гравийную смесь или выполнить уплотнение виброплитой с послойной трамбовкой.

Применение облегчённых конструктивных схем здания

Для снижения нагрузки на ленточный фундамент эффективно применять облегчённые схемы, включающие каркасные и каркасно-обшивные конструкции. Замена тяжёлых стен из кирпича или бетона на сборные каркасы из металлопрофиля или клеёного бруса снижает массу здания на 30–50 %.

Использование деревянных двутавров вместо цельных брусьев при устройстве перекрытий сокращает нагрузку до 40 %. Аналогичный эффект достигается за счёт применения ЛСТК (лёгких стальных тонкостенных конструкций) – масса 1 м² стены с облицовкой составляет 25–35 кг против 180–220 кг у кирпичной кладки.

При проектировании кровли стоит отказаться от монолитных плит в пользу ферм с прогонами на болтовых соединениях. Это уменьшает вес кровельной конструкции более чем вдвое, без потери жёсткости.

Пример расчёта:

| Конструкция | Масса 1 м², кг | Снижение нагрузки |

|---|---|---|

| Кирпичная стена 250 мм | 200 | — |

| Каркас ЛСТК с утеплителем | 35 | −82,5 % |

| Монолитное перекрытие | 340 | — |

| Перекрытие на деревянных двутаврах | 190 | −44 % |

Таким образом, при комплексном применении облегчённых схем удаётся уменьшить расчётную нагрузку на фундамент до 2 раз. Это позволяет использовать фундамент меньшей ширины и глубины, снизив его стоимость и трудоёмкость.

Использование высокопрочных марок бетона

Применение бетона марок от В25 (М350) и выше позволяет сократить поперечное сечение ленточного фундамента до 20–30% без снижения несущей способности. Это достигается за счёт увеличенной прочности на сжатие, что критически важно при передаче нагрузок от стен и перекрытий на грунт.

Бетон класса В30 (М400) обладает пределом прочности около 39 МПа, что почти вдвое выше, чем у наиболее распространённого В15 (М200). Это позволяет уменьшать не только ширину, но и высоту ленты при проектировании фундаментов на плотных и среднеплотных грунтах.

Для обеспечения проектных характеристик высокопрочного бетона требуется жёсткий контроль над влажностью, температурой укладки и качеством уплотнения. Допустимые отклонения по водоцементному отношению – не более ±0,02, иначе прочностные характеристики будут нарушены.

Также необходимо учитывать, что высокопрочные составы обладают пониженной трещиностойкостью. Для компенсации рекомендуется применять фиброволокно или увеличенное армирование в нижней зоне фундамента.

Экономический эффект проявляется при возведении протяжённых фундаментов, где уменьшение объёма бетона компенсирует его более высокую стоимость. При грамотном проектировании это позволяет сократить затраты до 15% от общей стоимости бетонных работ.

Снижение ширины ленты за счёт армирования по расчету

Уменьшение ширины ленточного фундамента возможно при условии корректного подбора и расчёта арматуры, воспринимающей изгибающие и растягивающие усилия. Это позволяет отказаться от избыточного запаса прочности за счёт бетона и сократить поперечный размер ленты.

- Для стандартных нагрузок от малоэтажных зданий (до 2 этажей) допускается снижение ширины ленты с 400 мм до 300 мм при увеличении количества продольной арматуры до 4–5 стержней диаметром 12–14 мм класса A500C.

- При наличии грунтов средней несущей способности (150–200 кПа) и глубине заложения до 1 м, оптимальная конфигурация армирования – два пояса по два-три стержня с шагом хомутов 250–300 мм из арматуры 8 мм.

- Расчётное сопротивление арматуры позволяет перераспределить часть изгибающих моментов с бетона на металл, что особенно эффективно в зонах с неравномерными нагрузками (например, под перегородками и точечными опорами).

- Использование расчётного армирования целесообразно, когда нагрузки известны точно и есть возможность провести расчёт по СП 52-101-2003 или СП 63.13330.2018. Это позволяет избежать перерасхода бетона и снизить объём земляных работ.

- При ширине ленты 300 мм важно соблюдать защитный слой бетона – не менее 30 мм до арматуры снизу и с боков. Несоблюдение этого условия приведёт к снижению ресурса конструкции.

Снижение ширины фундамента требует обязательного инженерного расчёта. Без него сокращение может привести к деформациям или трещинообразованию. Расчётное армирование позволяет уменьшить сечение без потери несущей способности при условии соблюдения всех нормативных требований.

Переход на мелкозаглубленный фундамент при благоприятных условиях

Мелкозаглубленный ленточный фундамент оптимален при устойчивых грунтах с низкой подвижностью и отсутствием сильного сезонного пучения. Его глубина заложения обычно составляет 0,5–0,7 метра, что значительно сокращает объем земляных работ и расход бетона по сравнению с классическим заглубленным фундаментом.

Основные критерии для применения мелкозаглубленного фундамента:

- Грунты: пески средней и крупной фракции, гравий, легкие суглинки с коэффициентом пучинистости менее 0,03.

- Уровень грунтовых вод должен находиться не выше 1,2 метра от поверхности заложения.

- Отсутствие крупных корней и растительных остатков, препятствующих равномерной опоре.

- Нагрузка от здания не должна превышать 200 кН/м ленты, что подходит для домов высотой до 2–3 этажей из легких конструкционных материалов.

Рекомендации по технологии устройства мелкозаглубленного фундамента:

- Перед заливкой необходимо тщательно уплотнить и выровнять основание с помощью виброплиты.

- Использовать песчаную подушку толщиной 150–200 мм для распределения нагрузки и снижения риска пучения.

- Армирование выполнять из стержней диаметром 10–12 мм с шагом не более 300 мм, чтобы предотвратить трещинообразование.

- Заливать бетон марки не ниже М250, обеспечивая плотное заполнение опалубки без пустот.

- Обеспечить дренаж по периметру фундамента для отвода воды и снижения гидростатического давления.

Переход на мелкозаглубленный фундамент позволяет сократить расход материалов минимум на 25%, снизить стоимость и сроки строительства при соблюдении указанных условий.

Ограничение нагрузки на фундамент за счёт подбора материалов стен

Вес стен напрямую влияет на размер ленточного фундамента. Для снижения нагрузки целесообразно выбирать легкие материалы с высокой прочностью. Например, газобетон плотностью 400–600 кг/м³ обеспечивает прочность на сжатие до 5 МПа при существенно меньшем весе по сравнению с кирпичом, плотность которого достигает 1800–1900 кг/м³. Использование блоков из газобетона или пенобетона позволяет уменьшить массу конструкции и, соответственно, ширину и глубину заложения ленточного фундамента.

Снижение нагрузки достигается и за счёт применения каркасно-панельных технологий с заполнением стен лёгкими утеплителями и обшивкой из тонких листовых материалов. Такие стены весом менее 150 кг/м² сокращают давление на грунт, что уменьшает необходимый объём бетонной массы фундамента. Важно также учитывать коэффициенты теплопроводности и влагостойкости выбранных материалов, чтобы избежать дополнительных нагрузок от конденсата и температурных деформаций.

При проектировании стоит учитывать сочетание прочности и легкости. К примеру, газобетонные блоки с армированием обеспечивают конструктивную надёжность без существенного увеличения массы. Переход на облегчённые кладочные материалы позволяет снизить нагрузку на фундамент минимум на 30-40% по сравнению с традиционным кирпичом, что напрямую отражается на уменьшении габаритов ленточного основания.

Применение утеплённой отмостки для уменьшения глубины заложения

Утеплённая отмостка позволяет снизить глубину заложения ленточного фундамента за счёт уменьшения промерзания грунта возле основания здания. В качестве теплоизоляционного материала используют экструдированный пенополистирол (ЭППС) толщиной от 50 до 100 мм, укладываемый на несущую основу отмостки под слоем песчано-гравийной подсыпки.

Теплоизоляционный слой уменьшает глубину промерзания грунта в прилегающей зоне примерно на 0,4–0,6 метра в зависимости от региона и типа почвы. При этом глубина заложения фундамента может быть уменьшена до уровня, превышающего минимальную глубину промерзания на 0,3 метра, обеспечивая сохранение несущей способности основания и предотвращение пучения.

Монтаж утеплённой отмостки включает укладку ЭППС с защитным геотекстилем сверху, дренажную систему для отвода влаги и покрытие из бетона или асфальта толщиной не менее 50 мм. Рекомендуется выдерживать уклон отмостки 3–5% для быстрого отвода воды от фундамента.

Использование утеплённой отмостки снижает затраты на земляные работы и бетонные работы, так как позволяет уменьшить объемы выемки грунта и уменьшить расход бетона. В регионах с глубиной промерзания более 1,5 метра экономия по материалам может достигать 15–20%.

Для контроля эффективности утепления проводят тепловизионное обследование после монтажа и первые зимние сезоны. При необходимости толщину утеплителя увеличивают или улучшают дренаж. Такой подход обеспечивает долговечность ленточного фундамента при сокращении затрат на его устройство.

Вопрос-ответ:

Какие способы помогут уменьшить расход материалов при строительстве ленточного фундамента?

Для снижения объема используемых материалов можно уменьшить ширину и глубину фундамента, если позволяют характеристики грунта и нагрузки на здание. Также применяют армирование более тонкой, но прочной арматурой, используют бетон с повышенной плотностью и прочностью, что позволяет сократить толщину конструкции. Еще один вариант — использование специальных добавок в бетон, которые повышают его свойства и уменьшают необходимость в большом количестве смеси.

Как влияет конструкция ленточного фундамента на возможность его уменьшения по размерам?

Конструкция играет ключевую роль: например, фундамент с ребрами жесткости и дополнительными усилениями способен выдерживать нагрузку при меньших габаритах. Использование железобетонных элементов вместо монолитного бетона иногда позволяет уменьшить общий объем заливки. Также технологии сборных или комбинированных фундаментов дают возможность оптимизировать расход материалов без снижения надежности.

Можно ли уменьшить глубину ленточного фундамента на слабых грунтах, и если да, то как?

На слабых грунтах глубина обычно определяется необходимостью опоры на плотный слой почвы, поэтому уменьшение этого параметра требует дополнительных мер. Например, применяют усиление основания геотекстилем, мелкозаглубленные сваи или устраивают подсыпку из песка и гравия. Эти методы помогают повысить несущую способность и позволяют сократить глубину фундамента без потери устойчивости здания.

Как современные материалы могут помочь сократить размеры ленточного фундамента?

Использование высокопрочного бетона и арматуры с улучшенными характеристиками позволяет делать фундамент менее массивным. Полимерные и композитные армирующие материалы дают возможность уменьшить толщину стенок, сохраняя прочность. Кроме того, добавки, улучшающие сцепление и гидроизоляцию, обеспечивают долговечность при меньшем объеме бетона. Все это снижает общий размер и вес конструкции.