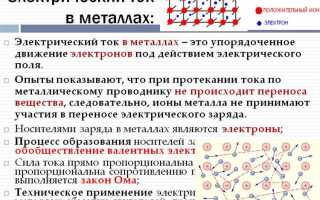

В металлических проводниках основными носителями заряда являются свободные электроны, или электроны проводимости. Эти частицы слабо связаны с атомами кристаллической решётки и могут перемещаться под действием электрического поля. Их концентрация в типичных металлах составляет порядка 1022–1023 частиц на кубический сантиметр, что обеспечивает высокую электропроводность.

Протекание тока в металле описывается уравнением j = σE, где j – плотность тока, σ – удельная проводимость, E – напряжённость электрического поля. Электропроводность напрямую зависит от подвижности электронов, которая, в свою очередь, определяется временем между соударениями – средним временем релаксации τ. Для меди и серебра это время составляет порядка 10–14 секунд.

Влияние температуры на носителей заряда проявляется в снижении подвижности: при нагревании увеличивается число колебаний решётки, и электроны чаще рассеиваются. Это объясняет рост сопротивления металлов с температурой. При снижении температуры до уровня, близкого к абсолютному нулю, сопротивление падает, а в некоторых металлах наступает сверхпроводимость.

Для расчёта концентрации и подвижности электронов применяются методы квантовой статистики, в частности, модель Ферми-газа. Плотность состояний и распределение Ферми-Дирака позволяют оценить, какая доля электронов способна участвовать в проводимости при данной температуре. При комнатной температуре в типичном металле активны лишь около 1 % от общего числа свободных электронов.

Как свободные электроны участвуют в передаче электрического тока

Под действием внешнего электрического поля свободные электроны начинают направленно двигаться, формируя электрический ток. Их тепловое движение хаотично, но наложение электрического поля создаёт результирующий дрейф со средней скоростью около 10-4 м/с.

- Электрическое поле вызывает смещение электронов от области низкого потенциала к высокой плотности положительного заряда (против направления поля).

- Каждое столкновение электрона с ионом решётки приводит к частичной потере импульса, что описывается временем релаксации τ (~10-14 с).

- Текущая плотность j связана с дрейфовой скоростью vd формулой: j = n·e·vd, где n – концентрация свободных электронов, e – заряд электрона.

- Сопротивление возникает из-за рассеяния электронов на фононах, дефектах и примесях. Величина сопротивления прямо зависит от температуры.

Для увеличения проводимости металлов рекомендуется:

- Минимизировать количество примесей – они увеличивают вероятность рассеяния.

- Использовать закалку и отжиг для уменьшения количества дефектов в решётке.

- Эксплуатировать проводники при низких температурах, что снижает амплитуду колебаний атомов.

Таким образом, эффективность передачи тока напрямую зависит от характеристик свободных электронов и условий их движения в металлической структуре.

Роль ионов кристаллической решётки в формировании проводимости

Металлы характеризуются высокой электропроводностью благодаря наличию свободных электронов, но ключевую роль в этом процессе играют именно ионы кристаллической решётки. Каждый ион представляет собой положительно заряженный центр, образованный после отдачи одного или нескольких валентных электронов в зону проводимости. Эти ионы располагаются в строго упорядоченной структуре, формируя трёхмерную решётку, определяющую характеристики электронного движения.

Периодичность решётки создаёт потенциальный ландшафт, в котором электроны движутся не хаотично, а по законам зонной теории. Энергетические зоны, возникающие из-за взаимодействия электронов с периодическим потенциалом, определяют наличие зоны проводимости и запрещённой зоны. В металлах запрещённая зона отсутствует, а зона проводимости перекрывается с валентной, что делает движение электронов непрерывным и эффективным.

Колебания ионов решётки – фононы – влияют на подвижность носителей заряда. При повышении температуры амплитуда колебаний возрастает, усиливается рассеяние электронов, снижается проводимость. Таким образом, электросопротивление металла растёт с температурой, что прямо связано с динамикой ионов в решётке.

Для уменьшения влияния фононного рассеяния рекомендуется использовать материалы с высокой теплопроводностью и прочной решёткой, например медь или серебро. В условиях сверхнизких температур, когда колебания ионов минимальны, достигается аномально высокая проводимость вплоть до сверхпроводимости – явления, полностью зависящего от взаимодействия электронов с фононами решётки.

Таким образом, ионы кристаллической решётки определяют не только геометрию проводящего канала, но и интенсивность взаимодействий, управляющих эффективностью переноса заряда в металле.

Зависимость подвижности электронов от температуры металла

Подвижность электронов в металле обратно пропорциональна температуре. При увеличении температуры усиливаются тепловые колебания кристаллической решётки, что увеличивает вероятность рассеяния электронов на фононах. Это приводит к снижению средней длины свободного пробега и уменьшению подвижности.

Для большинства металлов, таких как медь и серебро, подвижность μ связана с температурой T выражением: μ ∝ 1/T при температуре выше 50–100 K. Ниже этих температур начинают доминировать дефекты и примеси, и зависимость становится слабее выраженной.

Экспериментально установлено, что при нагреве меди от 77 K до 300 K её подвижность уменьшается примерно в 3–4 раза. Это существенно влияет на электропроводность, поскольку σ = nqμ, где n – концентрация носителей, q – заряд электрона.

Для уменьшения потерь на нагрев в высокоточных системах (например, в сверхпроводящих магнетронах) температура среды искусственно понижается, чтобы повысить подвижность и минимизировать сопротивление. Оптимизация теплового режима – ключевой фактор в разработке высокоэффективных металлических проводников.

Влияние примесей и дефектов на движение носителей заряда

Атомы примесей нарушают периодичность кристаллической решётки, создавая локальные потенциальные барьеры. Электроны, проходя через такие области, рассеиваются, что приводит к увеличению удельного сопротивления. Например, добавление 1 атома меди на 104 атомов серебра увеличивает сопротивление серебра на 0,5 мкОм·см при 20 °C.

Точечные дефекты – вакансии, внедрённые атомы, междоузлия – также нарушают регулярность решётки и снижают среднюю длину свободного пробега электронов. Их концентрация возрастает при термическом или механическом воздействии на металл, особенно после пластической деформации.

Дислокации играют ключевую роль при низкотемпературной обработке. Они создают поля напряжений, изменяющие локальный потенциал, вызывая интенсивное рассеяние носителей. В металлах с высокой плотностью дислокаций (1010–1012 см–2) наблюдается рост сопротивления в несколько раз по сравнению с отожжёнными образцами.

Для минимизации влияния примесей и дефектов необходимо применять методы зонной плавки, вакуумного переплава и контролируемого отжига. Эти процессы позволяют уменьшить концентрацию примесей до 10–8 и существенно увеличить проводимость, особенно в криогенных приложениях.

Как измеряют концентрацию носителей заряда в металлах

Концентрацию свободных электронов в металлах определяют, как правило, методами, основанными на эффекте Холла. При прохождении тока через металлический образец в магнитном поле поперёк тока возникает холловское напряжение. Оно измеряется и используется для расчёта плотности носителей по формуле:

n = 1 / (e·RH),

где n – концентрация носителей (м⁻³), e – элементарный заряд (≈1,6×10⁻¹⁹ Кл), RH – постоянная Холла (м³/Кл), определяемая экспериментально. Знак RH указывает на тип носителей: отрицательное значение соответствует электронам.

Для точных измерений применяют образцы с контролируемой геометрией. Обязательна калибровка магнитного поля и учёт паразитных термоэлектрических эффектов. Используемый ток должен быть стабилизирован, а измерительное оборудование – экранировано от внешних помех.

Альтернативный метод – анализ температурной зависимости сопротивления. В некоторых металлах концентрация носителей сохраняется при изменении температуры, и характер изменения сопротивления даёт косвенные данные о плотности зарядов. Однако этот способ требует предварительного знания модели проводимости и используется только для оценки порядка величины.

Для высокоточной оценки в наноструктурах применяется сканирующая зондовая микроскопия с локальной вольтамперной характеристикой, позволяющей извлекать информацию о плотности носителей в заданной области.

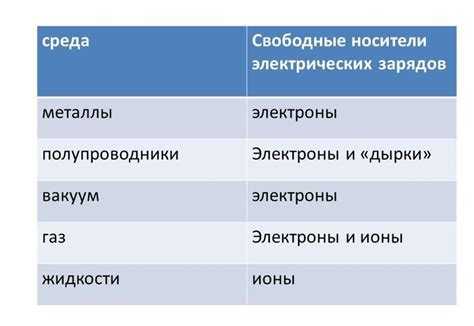

Чем отличается поведение электронов в металлах от полупроводников

Основное различие в поведении электронов между металлами и полупроводниками связано с их энергетической структурой и механизмами проводимости.

- Энергетические зоны: В металлах зона проводимости частично заполнена электронами, что обеспечивает постоянное наличие свободных носителей заряда при любых температурах. В полупроводниках при низких температурах зона проводимости пуста, и электроны должны получать энергию, чтобы перейти из валентной зоны в зону проводимости.

- Плотность носителей: В металлах концентрация свободных электронов составляет порядка 1022–1023 см−3. В полупроводниках концентрация носителей зависит от температуры и степени легирования и может варьироваться от 1010 до 1019 см−3.

- Температурная зависимость: В металлах с ростом температуры сопротивление увеличивается из-за усиленного рассеяния электронов на решетке. В полупроводниках увеличение температуры приводит к значительному росту концентрации носителей, что снижает сопротивление.

- Механизмы проводимости:

- В металлах основная роль принадлежит электронам, движущимся в зоне проводимости с почти свободным движением, ограниченным лишь рассеянием на дефектах и фононах.

- В полупроводниках проводимость обеспечивается как электронами в зоне проводимости, так и «дырками» в валентной зоне, причем вклад последних может быть значительным.

- Эффективная масса электронов: В металлах эффективная масса близка к массе свободного электрона, тогда как в полупроводниках эффективная масса может значительно отличаться, влияя на подвижность и подачу тока.

- Роль легирования: В металлах легирование практически не меняет концентрацию носителей, а лишь влияет на рассеяние. В полупроводниках добавление примесей кардинально изменяет концентрацию носителей и их поведение.

Использование модели свободных электронов для расчёта проводимости

Модель свободных электронов рассматривает электроны в металле как газ невзаимодействующих частиц, движущихся внутри кристаллической решётки. Проводимость металла определяется концентрацией свободных электронов n, их зарядом e и средней скоростью дрейфа v_d под действием электрического поля.

Основная формула для удельной проводимости σ выражается через подвижность μ и концентрацию носителей: σ = n·e·μ. Подвижность связана с временем релаксации τ и эффективной массой электрона m* через μ = eτ/m*. В рамках модели τ отражает среднее время между столкновениями электронов с ионами решётки.

Для расчёта τ применяется эмпирическое значение, полученное из экспериментальных данных или оценённое через подвижность при заданной температуре. Часто используется приближение τ ≈ 10^-14 – 10^-15 с для чистых металлов при комнатной температуре.

Плотность свободных электронов n определяется по формуле n = Z·N_A·ρ/M, где Z – число валентных электронов на атом, N_A – число Авогадро, ρ – плотность металла, M – молярная масса. Это позволяет связать макроскопические параметры с микроскопическими характеристиками материала.

Средняя скорость дрейфа вычисляется из закона Ома в диффузионном представлении: v_d = μ·E, где E – напряжённость электрического поля. В реальных условиях проводимость зависит также от температуры, так как τ уменьшается с ростом колебательной активности решётки.

Рекомендации для точных расчетов:

- Использовать экспериментальные значения подвижности и концентрации электронов для конкретного металла.

- Учитывать влияние легирования и дефектов, которые значительно снижают τ.

- При расчёте температуры учитывать вклад фононного рассеяния, снижая τ по закону Т^(-3/2) для высоких температур.

- Для более точной модели вводить поправки на эффективную массу m*, вычисляемую из зонной структуры металла.

Модель свободных электронов обеспечивает базовую оценку проводимости и её зависимости от параметров материала, служит основой для углублённого анализа с применением квантово-механических методов.

Вопрос-ответ:

Какие частицы отвечают за электрический ток в металлах?

В металлах электрический ток проводят электроны, которые свободно перемещаются по кристаллической решётке. Эти электроны называются свободными или проводящими, так как они не связаны жёстко с атомами и могут легко перемещаться под воздействием электрического поля.

Почему именно электроны считаются основными носителями заряда в металлах, а не ионы?

Ионы в металле закреплены в узлах кристаллической решётки и практически не способны двигаться, так как их перемещение требует большого количества энергии и разрушает структуру. В отличие от них, электроны обладают значительно меньшей массой и могут свободно перемещаться, обеспечивая проводимость металла.

Как влияет температура на движение носителей заряда в металлах?

С повышением температуры атомы металла начинают сильнее вибрировать, что приводит к увеличению рассеяния свободных электронов. Это замедляет их движение и, соответственно, снижает электропроводность металла. Чем выше температура, тем больше сопротивление металла току.

Что происходит с носителями заряда при приложении электрического поля к металлу?

При приложении внешнего электрического поля свободные электроны начинают двигаться в направлении, противоположном полю, создавая направленный поток заряда — электрический ток. Их случайное тепловое движение приобретает направленность под влиянием поля.

Какая роль электронов в металлах отличается от их роли в полупроводниках?

В металлах свободные электроны присутствуют в большом количестве и обеспечивают хорошую проводимость. В полупроводниках число свободных электронов значительно меньше и зависит от примесей и температуры. Там носителями заряда могут выступать как электроны, так и «дырки» — эффективные положительные носители, возникающие при отсутствии электрона в валентной зоне.

Какие частицы отвечают за перенос электрического тока в металлах?

В металлах носителями электрического заряда являются электроны, которые свободно движутся внутри металлической решётки. Эти электроны не связаны жёстко с отдельными атомами и образуют так называемый «электронный газ», благодаря которому металл проводит электрический ток. Их движение под действием электрического поля и создаёт электрический ток.

Почему именно электроны, а не ионы, играют главную роль в проводимости металлов?

Ионы в металлах образуют жёсткую кристаллическую решётку и занимают фиксированные положения, поэтому они практически неподвижны и не способны переносить заряд на большие расстояния. В то же время, электроны, находящиеся в валентной зоне, имеют возможность свободно перемещаться между атомами. Такое движение электронов и обеспечивает электрическую проводимость. Именно их высокая подвижность и делает их главными переносчиками электрического заряда в металлах.